巻末(※ 注)の追加や所々直してますので、もう一度お読みいただけますと幸いです。(長いけど・笑)

巻末(※ 注)の追加や所々直してますので、もう一度お読みいただけますと幸いです。(長いけど・笑)

大変長らくインターバルでしたが・・・

大変長らくインターバルでしたが・・・  タカミー・クラコン 『見聞録』、 続きです。

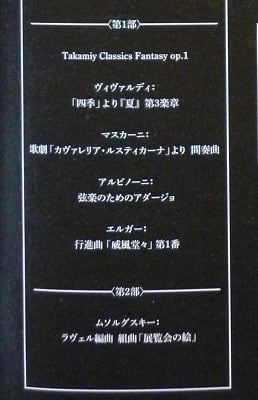

タカミー・クラコン 『見聞録』、 続きです。 さてさて・・・会場にてプログラムを確認した私は、

さてさて・・・会場にてプログラムを確認した私は、

きゃーーーーー

小躍りするのであるが、(だって、大好きなあの曲が・・・)

ただし、西本さんがブログでおっしゃっていた

・オーケストラ&タカミー

・タカミー&キーボード&ドラム だけの演奏

・オーケストラだけの演奏

が、どのような構成で入ってくるのか、この時点ではまだ想像がつかない。

そして・・・

最大の関心ごとは、 タカミーの立ち位置。

実は今回届いたチケットが、なぜか両日とも左サイドエリアだったので・・・

通常のアルコンだと、タカミーは右サイドが定位置、反対側ということになる。(自分の位置からは遠い

)

)だが、今回のステージだと、一体どこに立つのか。(エレキを座って弾くことはまずないと思われるので、立って弾いているイメージ)

で、事前に色々パソコンにて調べてみたが、オーケストラとエレキギターがコラボすることはめったにないのか、

オーケストラ × ピアノ、 というのは出てきても、

オーケストラ × エレキ、 という立ち位置は出てこない。

たった一つ考えられるのは、ヴァイオリンが左で、コントラバス(ベース)が右ということ。

そう考えるとエレキギターというのは、左に来るのではあるまいか? (近い

)

)また、今回の座席が、一日目は “全体が見渡せる” 半分より後ろ、

そして嬉しいことに楽日の方は、前半分寄りだったので・・・

あまり前すぎると椅子を拝むことになるのと、ナオミ曰く、このくらいの位置の方が音の聞こえがいいということなので

( 私はどちらかというと、どんな公演でも “前め” が好きなのだが、

思った通りナオミは、 “全体が見渡せる後ろめ” が好きなようであった。

さすがですね。

さすがですね。但し、通常のクラシックコンサートと違うので、お席は 「全席指定」 で選べないんですけどね。 )

これでセンターエリアだとなおよかったのだが、まあまあの場所ではなかったか。

ぶつぶつ・・・

ぶつぶつ・・・

様々な憶測と期待を胸に、2ベル (開演5分前を1ベル、直前に鳴るのを2ベルという) が鳴り、客電が落ちる。

オーケストラの面々が座席に着き、拍手と共にバックステージにライトが照らされ、現れたのは・・・

我らがタカミー

きゃーーーーー

きゃーーーーー

そして、その立ち位置は、どの想像とも違って、

ステージ中央 (遠目からだとそう見えた) の、オーケストラより 一段と高い場所 であった。

お・おぉーーー

わんだほー

すんばらすうぃぃ~いっ

すんばらすうぃぃ~いっ

きゃ~~~

(とゆーより、ぎゃぁーーーーー

)

)

こ、こんなに 一人目立つ場所にしていただいちゃっていいのかしら

と、若干気にしつつ

そして、注目の 「クラシック・コンサート衣装」 は・・・

何かな、何かな

やっぱりここは、タキシード? う~ん、カッコいいけど、タカミーには地味かも。

やっぱりここは、タキシード? う~ん、カッコいいけど、タカミーには地味かも。いつもの、スーツなんだけど格調高そうで煌びやかなものか、意外と色つきタキシードとかね。

と、想像をめぐらしていたところ・・・

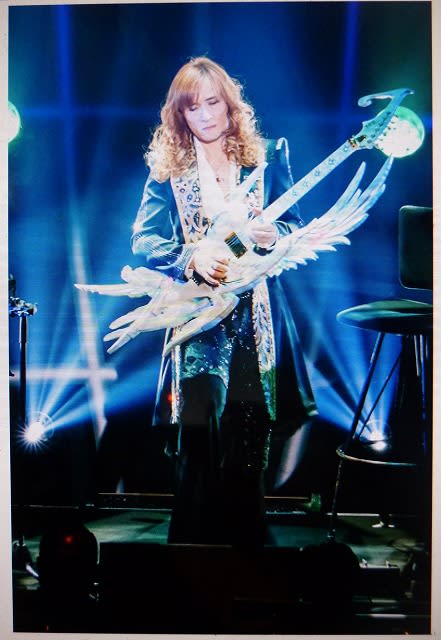

こぉ~んなカンジ、でした。 (重厚な中にも気品と華やかさも併せ持つクラシカルないでたち)

そして、厳かに始まった、大好きな 『Takamiy Classics Fantasy』。

そして、厳かに始まった、大好きな 『Takamiy Classics Fantasy』。

冒頭を飾るギターは、現時点最高峰のエンジェルギター 「Ultimate Archangel(アルティメイト・アーク・エンジェル)」。

この曲がこの場所で聞けるなんて、

というか、この曲をコンサートで聞くことがあろうとはアルバムが出た当初夢にも思わなかったので、最初から感激でウルウルして、なんだか泣きそうになった。

が、それよりも

今回、初めての純粋な 「クラシック」 に挑むということで、

譜読みや練習が大変、出だしを間違わないか心配、クラシック (オーケストラ?) コンサートというのはリハーサルが前日一回しかないらしい (西本さんブログによると今回は3回はあったみたいですよ)・・・などなど

タカミーがラジオで事あるごとに、 「思った以上に大変

」、「海外へ逃亡したい・笑

」、「海外へ逃亡したい・笑  」、「どうしよう

」、「どうしよう  」 などと言っていたので・・・

」 などと言っていたので・・・最初はいつもの冗談だと思っていたのだが、だんだんこちらも緊張してきて

( だって、どんなステージになるのか、皆目見当がつかなかったので )

タカミー、どうか、間違わないでね。 うまくいきますように・・・

祈るような気持ちで初日を迎え、

祈るような気持ちで、ステージ上のタカミーを見つめているのでした。

きらん…

きらん…でも、双眼鏡越しに見詰めるタカミーが、どことなく、いつになく緊張しているようで・・・

タカミーのバックには、アルコンでおなじみの太郎くんが、似合わぬ(失礼・笑)ワイシャツにネクタイ姿でドラムを叩き、

キーボードのただすけさんと思われる、目から上の部分が見える。

あの、クラシックなのにノリまくっているベースは誰だろう? 見たことないかも…

( 後からソロメンの大桃くんだとわかってびっくりしたのだが

スーツだったからわかんなかったよ~

スーツだったからわかんなかったよ~  )

)タカミーの “いつものバンド” がついていることに、ちょっとだけ安心し・・・

そうそう、この曲は大好きで繰り返し聞いていたから、メドレーの3番目 「ジュピター」 に入る前の前奏アレンジが変わっていたことがすぐにわかりました。

ですが、途中、なんだかタカミーが、きもぉ~ち早くなってバンドと合ってないように聞こえ、

「タカミー、早いよぉ~、落ち着いて、落ち着いて…

」

」祈るような気持ちで、思わず足でちいさく (音がしないように) リズムを取ってしまいました。

( あとからナオミに聞いたら、そうは思わなかったというので、気のせいかもしれませんが。

)

)一曲目、この曲は 「バンドメンバーによるタカミーアレンジ曲」 なので、得意分野なのかもしれませんが、

初のクラシックコンサートという、独特の雰囲気からくる妙な緊張を乗り越え、素晴らしい演奏を披露して拍手喝采。

続いて、いよいよ指揮者の西本智実さんが登場し、

続いて、いよいよ指揮者の西本智実さんが登場し、

心地よい緊張感が再び心を満たします。

心地よい緊張感が再び心を満たします。タカミーは後方にいったん引っ込んで、ギターを変えてきました。

( さらに冒頭ではしていなかったサングラスを架けてきたと記憶。

そしてサングラスをしていたのは、たぶんこの曲だけだと思う。 )

確か、昨年の秋のツアーで初披露したので、まだ雑誌などではどこにも、名前なども紹介されていない 「フライングA(Ⅵ?)」。

※ 写真は、2015.12.5 の 「MUSIC FAIR」 にて、 マーティ・フリードマンと共に近藤真彦の 『ミッドナイト・シャッフル』 を演奏した時のものですが、たぶんこのとき使用したギターに間違いないと思います。

配色が “Black & Red” にやや似ている (いや、形、配色共にどちらかというと、こっちの方が似てるかも

) が、ボディーの全体がキラキラ輝いていて、

) が、ボディーの全体がキラキラ輝いていて、ネックについている赤いランプが暗闇で光る (ほんのりわかるでしょうか) のが特徴。

※ タカミーの還暦を記念して造られた 「Flying A Limited Anniversary Version 2014」 (フライング A-Ⅴ Pearl White & Pearl Pink)

この、 情熱のキラキラひかるレッド・ギター で奏でられるのは、

ヴァイオリン協奏曲 『四季より“夏”・第3楽章』 (ヴィバルディ作曲)。

クラシックオリジナルとはいえ、元が 「ヴァイオリン協奏曲」 なので、

同じ弦楽器だから、エレキギターとの相性も良く、

そしておそらくタカミーの好きなタイプの曲である (想像ですが) ためもあってか、

一曲目の “得意分野” をさらに上回った、

だけど今日の演目では、

ここに来て初めての Takamiy と、西本指揮、オーケストラとの “夢の競演” 息をもつかせぬ展開、

卓越したギターテクニックと圧巻の存在感で、激しく心を揺さぶる、抜群のハーモニーに、

観客も激しくシビレまくり。

一曲目以上の拍手喝さいの後、

ライトが落ちた瞬間に、ギターネックの赤が星のように光る演出をするところなど、タカミーの余裕を物語る。

( というか、この人は、どんな時でもその演出方法に抜かりがない。

)

)  さて、次の演目が、おそらくオーケストラだけと思われる曲。

さて、次の演目が、おそらくオーケストラだけと思われる曲。歌劇 『カヴァレリア・ルスティカーナ』 より間奏曲 (マスカーニ作曲)。

う~む、聞いたことないかも。

タカミーも登場しないし、静かで美しい曲に、ほんの少し <夢> の世界へ・・・。

きゃーゴメンナシャィ

きゃーゴメンナシャィ  (

( あくまで、一日目の状態です

あくまで、一日目の状態です  )

) 続いて、やっぱり大好きな、あの曲。 タカミー選曲ということは、登場するのよね

続いて、やっぱり大好きな、あの曲。 タカミー選曲ということは、登場するのよね

と、期待して待っていたところ・・・ きゃーヤッタァ~

プログラムでは、アルビノ―ニ作曲の 『弦楽のためのアダージョ』 という名前になってました。 (※ 注1.)

冒頭の、重厚なオルガンの音が流れてきた途端、

うわぁ~

CDと同じだぁ~

CDと同じだぁ~

(

( 変な感動の仕方

変な感動の仕方  )

)この曲をコンサートで聞くことがあろうとはゆめゆめ思っていなかったので、うるっ

Part2・笑。

Part2・笑。でも、聞いているうちに、やっぱり “生-ナマ” はCDとは臨場感や音の響きや、色んなことが全然違うんだなぁ~とわかって、またまた感動。

そしてギターは、これまた大好きな 「ブルークロス」 で、曲の中に溶け込んでいくかのような、おごそかな音色に陶酔する。

魂が洗われるかのような一曲でした。

第一部のトリを飾るのは、エルガーの行進曲 『威風堂々』 第1番。

第一部のトリを飾るのは、エルガーの行進曲 『威風堂々』 第1番。良かったぁ~

この曲なら知ってるもんね。

この曲なら知ってるもんね。

( しかも、だれでも知ってる “あのフレーズ” は、アルフィーコンサートのエンディングで、3人が肩を組み観客に向かって 「三方礼」 する時に、一時期流れていた部分。果たしてタカミーの登場は・・・

)

)と、ちょっとだけ期待してましたが、ここはオーケストラだけできましたね。

で、やっと冷静になって、西本さんの指揮、キレのいい、激しく大きな振り方が目に飛び込んできました。

( きゃー、今頃、ゴメンナサイ…いぇ、あの…、それまでは余裕がなかったんですぅ~

)

)うわぁ~、カッコいい

西本さん、女性、なのよね

この曲、ユーチューブか何かで最近偶然きいたのかな、なんて思って後でよく考えたら、

昨年11月、習っているY先生のバレエスタジオ発表会を見に行ったときに、 「辰野町文化祭」 の中での発表会だったため、合間に町の吹奏楽団の演奏があったり、

何と贅沢にも、吹奏楽団の演奏で踊ったりする場面などもあり、一層楽しかったのですが・・・(いづれちゃんとUPしなおそうと思いそのままになってます、ゴメンナサイ…)

そのとき吹奏楽団だけの演奏で披露してくださった曲でした。

(なので記憶がホヤホヤ)

(なので記憶がホヤホヤ)行進曲の威勢の良さって盛り上がるし、まさに “威風堂々

” たる楽曲、いいですよね。

” たる楽曲、いいですよね。

華やかに、第一部が終了します。

* * * * * * * * * * * * * * *

20分の休憩をはさみ、第2部には、いよいよあの大曲が

『展覧会の絵』 は、親友の建築家であり画家の ヴィクトル・ハルマン が急死してしまい、その 「遺作展」 を見に出かけて感銘を受けたロシアの作曲家 モデスト・ムソルグスキー が、

『展覧会の絵』 は、親友の建築家であり画家の ヴィクトル・ハルマン が急死してしまい、その 「遺作展」 を見に出かけて感銘を受けたロシアの作曲家 モデスト・ムソルグスキー が、展覧会から戻るとまるで取り憑かれたよう一気に書き上げて、その半年後の1874年に発表されたとされる彼の代表作で、

ムソルグスキーとともに 「ロシア5人組」(※ 注2.) と呼ばれた作曲家の一人 ニコライ・リムスキー=コルサコフ がムソルグスキーの死後、遺稿を整理しながら1886年に改訂、出版したとされる。

もともとは 「ピアノ組曲」 だったが、1922年、フランスのラヴェルが、依頼を受けて 『展覧会の絵』 を管弦楽へと編曲し、それが世界的に広まったという。

指揮者西本智美さんは、いつの時代かは定かではないが、前出のブログにて (以下、本文を筆者が補足要約)

ELP(エマーソン、レイク & パーマー) の 『展覧会の絵』( ※ 注3.) を初めて聴いた時の衝撃がずっと心に残っていて、

いつか、そういう (実験的で挑戦的な、誰もやったことがないような) コラボレーションを試みてみたいと思っていた。

ということで、楽譜に強いギタリストを探していたところ 「高見沢さんがいたじゃないか!」 と思い当たったということで、

しかも、 “本当の意味でコラボレーションしたい” ので、編曲(アレンジ)はせず、全て “オリジナルの楽譜で演奏” することになったのだとも。

( タカミーは、西本さんの意向をよく理解し快諾してくれた、とのことでしたが・・・

そこから、想像を絶する苦難の道が始まろうとは、おそらく高見沢は当時予想だにしなかったであろう・・・ チャンチャン

と、ドキュメンタリータッチで書いてみます・笑 )

タカミーが “純粋なるクラシックに初挑戦”

と、ゆーんで、

と、ゆーんで、 これは ゼッタイに予習しておかなくっちゃ

と、思って、某オンラインショップにてCD検索してみたら、それこそ色んなのが沢山出ていて、

ピアノやシンセサイザー演奏のもの、有名指揮者のものなどもあったのだが、よくわからないけれど、ここは書いてある通りに、オーケストラ演奏の 「ラヴェル版」 でなくっちゃね、と思って一生懸命探したらあったので、確か中古だったと思うが購入して、ウォークマンに入れてみた。

最初きいたとき、なんか古臭くて退屈な曲だなぁ、と正直思ったが、我慢して (笑) 聞いているうちに、

そうだ

それよりも、西本さんが衝撃を受けたという ELP版 『展覧会の絵』 を聞いてみた方がいいんではないか?

それよりも、西本さんが衝撃を受けたという ELP版 『展覧会の絵』 を聞いてみた方がいいんではないか?と思ったので、そちらも購入してみたが・・・確かに、アレがコレに

みたいな感じはあったのだが、

みたいな感じはあったのだが、( おそらく、自分が初めて 「クライズラー&カンパニー」 や 「レ・フレール」 を聞いた時に受けたような衝撃を、西本さんも感じられたのかしらん? と思ったけれど

オンチのくせにちょー生意気・笑 )

オンチのくせにちょー生意気・笑 )う~む、これは著しくアレンジされた 「ELP版」 よりも、コンサートで演奏されるであろう 「オリジナル」 を聞くべきだろう、と思えたので、またまた最初に逆戻り・笑。

そして、聞き込むほどに、 アラ

ふしぎ・・・

ふしぎ・・・一枚一枚の絵を見ながら歩き回る、ムソルグスキー自身の足音を表しているとされる、間奏曲のように繰り返される、4つの 「プロムナード」 の、各回ごとに曲調が違う絶妙なさじ加減、挿入加減や、

11からなる 「絵画」(小作品) が、それぞれ色んな曲調のストーリーを奏でているという面白さ、

壮大なスケールで、クライマックスに近づくにつれ最高な盛り上がりを見せていくところ (ラストの 「キエフの大門」 は TV朝日 『ナニコレ珍百景』 の、珍百景紹介時に流れるBGMであった) など、

そういえば私、 クラシックって、 どちらかというと 好きな音楽の部類 だったんだ

(ジャズとかボサノヴァとか、ぼんやりした曲はあまり好まず、はっきりとした曲調の、激しい曲が好き)、

そういえばタカミーも、 「クラシックの好きなところは “大げさで仰々しいところ”・笑」 って言ってたっけ (私もおんなじ) などということを思い出した。

そんな風に、叶う範囲で繰り返して聞いていたので・・・

そんな風に、叶う範囲で繰り返して聞いていたので・・・曲を知ってるって、当たり前かも、ですが

いいですね・笑。

とにかくコンサート中も、ことごとく 「曲がわかる」

(11の小作品のタイトルまでは覚えられませんでしたが

(11の小作品のタイトルまでは覚えられませんでしたが  ) ことの嬉しさ。

) ことの嬉しさ。

背景には、網の目のような幾何学模様が写しだされ、それが小作品ごとに色が変わったり、曲の変化により点滅? したりという、クラシックとしては 「ありえない・笑」 凝った照明展開にワクワク、ドキドキしながら、

( 終演後にナオミが、照明が、曲や曲調の変化、切り替わりなどに合わせて変るところのタイミングが絶妙だったと感心していたので、おそらく照明はいつもアルフィーコンサートを手掛けている人で、そういうのがよくわかっているのではないかと思う、と言いましたが、残念ながらプログラムに照明の表記はありませんでした。 )

なにより

タカミーの奏でるエレキギターと、生のオーケストラとの壮大なスケールの響きあいに酔いしれ

ウットリ…

ウットリ… ギターは、冒頭で使われたのが、コンサートの一番初めに使われた 「Ultimate Archangel(アルティメイト・アーク・エンジェル)」 が再び使われて、

ギターは、冒頭で使われたのが、コンサートの一番初めに使われた 「Ultimate Archangel(アルティメイト・アーク・エンジェル)」 が再び使われて、

その後、すぐに 「Flying Angel Fantasia」(フライング・エンジェル・ファンタジア) に。

途中、もしかしたら前出の色違いで 「Flying A Limited Anniversary Version 2014」 (フライング A-Ⅴ Gold Sparkle & Silver Sparkle) に変えたのか、

それとも、照明に照らされた 「Flying Angel Fantasia」 が黄金色(きんいろ)に輝いて見えたのか記憶が定かではないのだが、最初から6番目の曲 (プロムナードを除く小作品としては3つ目の 「テュイルリーの庭」) の時で、

この時私は “あること” に一日目から気づいたのだが、それは次回に書くことにする。

そして、激しい 「ビドロ」(小作品の中で一番好きな曲) を経て、可愛らしい 「卵の殻を付けた雛の踊り」 から、おどろおどろしい 「サムエル・ゴールデンベルグとシュムイレ」 を過ぎて、

明るく活気ある 「リモージュの市場」(バレエ音楽の中に多く用いられるような華やかさがあって、2番目に好きな場面) になったところで、浮き立つように照明が赤や黄色、オレンジの色彩を浴びて、クライマックスの序章を告げる。

ここでギターが

前出の 「Metal Blue Cross-T」 より一年前の2011年に制作された 「Metal Red Cross-T」 に代わり、

3つの小作品からファイナル 「キエフの大門」 まで息をもつかせぬ展開で、盛り上がりを見せながら突き進む。

オーケストラの奏でる壮大なスペクタクルに、エレキギターの繊細なファンタジーが重なって、

んー、 えくすた すうぃ~ぃっ

( オーケストラとエレキって合うかもぉ~

)

) いくらそれまでも 「造詣が深い」 とはいえ (オーケストラとのコラボCDや、コンサートを多く手掛けてもいるけれど ※ 注4.)

ロック畑バリバリ・ミュージシャンが “純粋なるクラシックに初挑戦”

という重圧と、

という重圧と、ファンをも巻き込んだ 「初日の異様な緊張感」 から解き放たれ、

クラシックの音の波間を自由に泳ぎ回った高見沢俊彦は、

演奏後に、やっと解放されたような笑顔を見せ、やりきった充足感に裏打ちされた力強いこぶしを何度も振り上げた。

( タカミーはなんとなく、思わず声が出そうだったのを必死で抑えながら、一生懸命ガーツポーズで表しているような、そんな風に見えましたね。

当たり前だけど、最初から最後まで一言も発することはありませんでした。 )

それに応えるかのように、一緒の緊張や充実感、感動からあふれ出した笑顔で、私たちも立ち上がって

( スタンディングオベーションというよりは、普段のアルコンのごとく、やっと立てる? みたいな… (〃▽〃))、でもワーキャー言わずに(笑)

ステージのタカミーと西本さん、オーケストラの方々に届けとばかりに、心から、精いっぱいの拍手を、何度も何度も贈りました。

そして、熱狂の中、アンコール曲は 『四季より“夏”・第3楽章』。

激しく陶酔の幕を下ろしました。

一日目、終演後の興奮冷めやらぬエントランスで、ふと、ポスターを発見して、パチリ。

( 今頃気づくなってか

だってぇ~、開演前はキンチョーでそれどころでなく・笑 )

だってぇ~、開演前はキンチョーでそれどころでなく・笑 )「8割がた・・・もしかしたら9割が高見沢さんファンだったと思うけど、

最後、なんか叫びたいんだけど、タカミーに迷惑がかかるかと思うと、叫べない、みたいなジレンマが微笑ましかったよ・笑」

終演直後、ニコニコと一言、コンサートが 「面白かった」 と言ってくれたナオミは、

どしゃ降りの中探し当てた、渋谷駅前の居酒屋で、愉しそうに笑った。

会場の8~9割がタカミーファンだなんて、なんでわかるのぉ~

と思いつつも、

と思いつつも、とにかくお誘いした手前、ナオミが面白かったと言ってくれてほっとしたが、

いやぁご本人ももちろんでしょうけど・・・、私も、タカミーが無事大役を成し遂げられてホッとしたし、

素晴らしいステージに、心底カンドーしたなぁ~。

ナオミの父方の祖父母が信州で、

あるとき法事があったので帰省して、家族を乗せて車を走らせていたナオミが、途中の道すがら、ふらふらと道の真ん中を歩いてくる3人組を発見したんだそうな。

こんな道の真ん中をなんだよ、と思いながらよく見ると、自分の従兄弟とその両親 (おじおば) が、お酒の瓶をラッパ飲みしながら、楽しそうに大声で歌いながら歩いていたのだとわかり・・・

もー、ったく、と思いながらも

「うーん・・・あっちの両親のもとに生まれたかった・笑」(自分の両親は真面目で硬いので) と思ったと、いたずらっぽく笑っていたナオミ。

その従兄弟はヴァイオリニストで、関西で小さな自分のオケを持っているんだそうな。 (さすが

音楽の家系ですね)

音楽の家系ですね)「奏者はアンコールの “手拍子” ができないので、ヴァイオリンの弦を弓で鳴らして拍手の代わりをするんだけど、

関西人はね、それで終わらないんだよ・笑。 それで足りないときには、 “足踏み” をするんだ。」

なぁんて従兄弟が愉快そうに話してくれたというエピソードを、いつものように身振りも交えてナオミが実に楽しそうに、面白おかしく語るので へーぇ、なんて感心したり、何度も大笑いしたり・・・、

ついでに自分の 「電子書籍」 の悩みや苦労話なども聞いてもらって、

横浜の彼女の終電ギリギリまで語り、飲み(主には私だけが・笑)、幸せ気分と、電子書籍関連ではいろいろ考えながら、帰路につきました。

ナオミは 「全部知ってたよ」 という今日の演目。 (さすがですね)

一つだけ知らなかった 「カヴァレリア・ルスティカーナ」。

もー、西本さん、なんで教えてくれなかったのよぉ~

と思いながら、

と思いながら、知らなかったことが悔しくて

一人ホテルの一室で “明日のために”

一人ホテルの一室で “明日のために” 持って行ったミニノート (いくらスマホがあっても、そしてたまにはPCから離れてみる生活もいいかも、と思ったこともあったのだが、ないと不安なので、最近は一泊でも必ず持参する)

で検索して、聞いてみたら・・・

「あれ

、この曲、聞いたことあるじゃん・・・。(私はさっきは何を聞いていたのか?

、この曲、聞いたことあるじゃん・・・。(私はさっきは何を聞いていたのか?  )」

)」と、安心しつつ、

明日は二日目だから、余裕かな?

なぁ~んて思いながら、眠りにつきました。

次回 『見聞録』 ファイナルへと続きます・・・。

次回 『見聞録』 ファイナルへと続きます・・・。 【 補足 】

【 補足 】※ 注1.アルビノ―ニ作曲 『弦楽のためのアダージョ』、 または 『アルビノーニのアダージョ』 は、1958年に出版された弦楽合奏とオルガンのための楽曲。

はじめ、アルビノーニの作品を整理していた レモ・ジャゾット(伊) が、アルビノーニの書いたものを編曲して出版したとされていたが、現在では完全にジャゾットが創作したものであることが判明しているという。

とすれば名前が残っているのは、その名で長年親しまれてきたことと、他の 「アダージョ」 と区別するためであろうか?

※ 注2.「ロシア5人組」 については、次回に詳しく書きます。

※ 注3. ELP(エマーソン、レイク & パーマー) の 『展覧会の絵』

1971年にイギリスのプログレッシブ・ロックバンドであるELPが、『展覧会の絵』 のロックバージョンとしてのライブレコードを出したとされるもの。

1970年生まれの西本智美さんが聞いて衝撃を受けたのはいつごろのことか (聞いた年代やその時の彼女の年齢) というのは定かではないが、

今回の公演プログラムの個人メッセージによると、

高見沢は、高校のころに 『ELPの展覧会の絵』 を初めて聞いて驚いた、と書いている。

1971年は高見沢17歳の年なので、おそらくリアルタイムで聞いていたのではないだろうか。

そのような話は会場につくまで知らなかったので・・・、タカミーもELP版に衝撃を受けていたのだと知って驚くのである。

同じ曲に衝撃を受けていた二人が、出逢うべくして出会った 「奇跡のコラボレーション」 と言えるのかもしれませんね。

上記CDのご紹介は、 (※ 注4.) 分も含めて、次回にまとめてさせていただきます。

なお、クラシック音痴のわたくしメが、記憶と、記憶をたどって思い出した走り書きメモを頼りに書いたものですので、けっこう自信持ったように言い切って書いてますが(笑)、記憶違いでしたらごめんなさい。

なお、クラシック音痴のわたくしメが、記憶と、記憶をたどって思い出した走り書きメモを頼りに書いたものですので、けっこう自信持ったように言い切って書いてますが(笑)、記憶違いでしたらごめんなさい。

しかしながら、オンチといえども、全く初めてのクラコンというわけではなく、ピアノ (一番多いかも) やブラスバンド単独、バレエ、その他の演奏や共演としてのオーケストラ演奏なども、いくつか聞いたことがあり、幼少期のクラシック体験 (ピアノ、合唱、レコード鑑賞) など、

少ないなりにも体感してきた経験をもとに書いておりますことを付け加えさせていただきます。

※ 写真は、「MUSIC FAIR」 以外はネットニュース等に掲載されたものを写真に撮らせていただきました。

ギター写真は上記を除き 『高見沢俊彦 Guitar Collection 500 愛蔵版 』メディアパル (2015/8/21発行) 掲載のものを写真に撮らせていただきました。