諏訪湖に「御神渡り」(おみわたり)ができた。2012年2月5日。

「御神渡り」は、男の神が、女の神に逢いに行く道である。

「御神渡り」は、対岸の下諏訪に向かっている。

多くの人が「御神渡り」を見に来る。

大人も子どもも、遠方からも。

そして、「御神渡り」の「神事」、「拝観式」が行われた。2012年2月6日。

信濃毎日新聞から。

「八剣神社」(やつるぎじんじゃ)の宮司によって、

「御神渡り」の方位が決定され、

「年占い」が行われた。

「世相は厳しい中だが、明るい兆しが見える」

「農作物の作柄は中の上」

「御神渡り」ができるまでは、ヤキモキした。

「御神渡り」は、諏訪の関心事である。

この冬は、寒い。

せっかく寒いのだから?

「御神渡り」ができてほしい。

マイナス10℃は、我慢するから。

「御神渡り」ができれば、4年ぶりになる。

諏訪の気温は、1月29日と1月30日は、マイナス11.3℃。

1月31日は、マイナス9.3℃だった。

これは期待ができる。

諏訪湖は全面結氷していた。2012年1月31日。

下諏訪から、対岸の上諏訪と富士山を眺める。

全面結氷したのだから、

「御神渡り」への期待は、いっそう高まった。

氷はまだ薄い。あとは、雪よ、降るな! もっと、寒くなれ!

雪が降れば、氷が隠れてしまう。

日中の気温が上がれば、氷が融ける。

強風が吹けば、氷が割れて、岸に寄せられてしまう。

2月1日はマイナス8.8℃、2月2日はマイナス8.0℃。

真冬日よ、続いてくれ! 2月3日はマイナス13.9℃。よ~し!

「御神渡り」の卵が、左から右へ走る。もうひといき。

上諏訪から、対岸の下諏訪を眺める。2012年2月3日。

2月4日はマイナス9.1℃。

アジアからのお客さんも、氷上でうれしそうだ。

左から右に走る小さい「御神渡り」をバックに写真。上諏訪沖で、対岸は岡谷。

そして、「御神渡り」ができた。

「御神渡り」は、対岸の下諏訪にある女神、

諏訪大社の下社の方向に走っている。

①は諏訪大社、下社の秋宮。

②は諏訪大社、下社の春宮。

下にかかげた「御神渡り」の図、③から撮影。

「御神渡り」の図。信濃毎日新聞から。

諏訪湖をはさんで、南に諏訪大社、上社の本宮と前宮、

北に諏訪大社、下社の秋宮と春宮がある。

「八剣神社」(やつるぎじんじゃ)は諏訪湖の南、1.5キロにある。

「御神渡り」の神事を行う「八剣神社」によって、

一之御渡り(いちのみわたり)、

二之御渡り(にのみわたり)、

佐久之御渡り(さくのみわたり)、

が認定された。

「御神渡り」の最古の公式記録は、

約610年前の室町時代(1397年)で、

諏訪大社が幕府へ報告している。

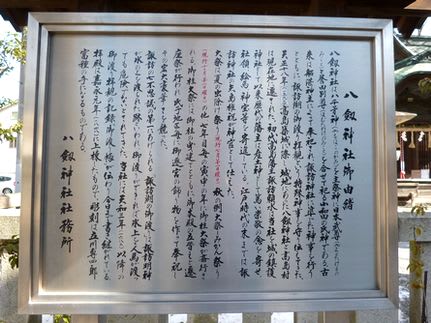

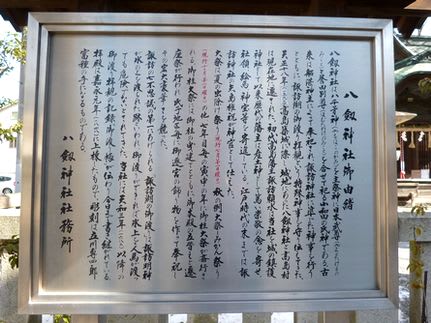

「八剣神社」。

「八剣神社」には、「八剣神社御由緒」がある。

「諏訪湖の御渡(みわた)り拝観という特殊神事を守りつたえてきた」

「御神渡り」(おみわたり)と、広くいわれているが、

「八剣神社」では「御渡り」(みわたり)といっている。

「諏訪の七不思議の第一にあげられる『諏訪湖の御渡り」は、

諏訪明神が氷の上を渡られた跡といわれ、御渡りができれば、

氷上を人馬が渡っても危険でないとされてきた。

当社には天和三年(1683)以降の御渡り拝観の記録、

『御渡り帳』が伝わり、今日まで書き継がれている」

「御渡り帳」の現物は、諏訪市博物館にある。

諏訪市博物館は、「御神渡り」の図でA、

諏訪大社、上社の本宮の前になる。

「御渡帳」は左上。

「御渡り帳」は、1683年から約330年の、

「御神渡り」の神事と、

豊作か凶作かの「年占い」が書かれている。

右の3冊は、「当社神幸記」(とうしゃしんこうき)。

「当社神幸記」は1443年から1681年まで、

240年間の「御渡神事」(みわたりしんじ)が記載されている。

240年間の気候変動がわかる、貴重なものである。

右下に、「当社神幸記」が開いてある。

右のページは、1448年12月9日の「御神渡り」の神事、

左のページは、1449年11月24日の「御神渡り」の神事で、

大祝家(おおほりけ)が、奉行所に報告している。

このときの「御渡神事」は、

諏訪大社、上社の大祝家(おおほりけ)の恒例行事であった。

それに、560年前の、昔は寒かった。

1448年は、12月9日に「御神渡り」ができた。

1449年は、11月24日に「御神渡り」ができた。

年末には、真冬日が続いていたことがわかる。

年末に、それも11月下旬や、12月初旬に、

「御神渡り」ができることは、今では考えられない。

右ページの最後には、その年の「できごと」を、書き加えてある。

「明くる年の4月29日、乱世になり下宮(下社?)が焼失した」

「8月24日、塩尻で合戦があり、数えきれない死者がでた・・・」

なお、「当社神幸記」の開いたページを読まれる方は、

拡大した写真を最後に載せておきました。

「御神渡り」の神事、「年占い」は、

「御渡り帳」の330年の記録を見て占う。

「御神渡り」の神事は、

諏訪大社の上社と気象庁に報告される。

「御神渡り」は氷の膨張によるせり上がり。

諏訪湖沿いに住む人は、「御神渡り」ができるときに、

大音響を聞いたそうだ。昔の「御神渡り」は大きかった。

「御神渡り」の音は、諏訪市博物館へ行けばいい。

アーチをくぐると、

最初に氷にヒビが入る音、

次に、氷がわれはじめる音、

最後は、氷が裂けるときの大きな音がする。

ビシッ、ビシッ、メキッ、ゴゥッー、

怖いような、なんとも、神秘的な音だった。

そして、裂け目に氷が盛り上げってきて、

氷の山脈、「御神渡り」ができる。

「御神渡り」は、諏訪大社、上社の男神が、

諏訪大社、下社の女神に逢いに行く道である。

男神は、建御名方命(タテミナカタノミコト)、

女神は、八坂刀売神(ヤサカトメノカミ)。

「御神渡り」と八ヶ岳。「御神渡り」の図、③から撮影。

対岸は上諏訪。男神、諏訪大社の上社は右奥方向になる。

2012年の「年占い」、

「世相は厳しい中だが、明るい兆しが見える」

「農作物の作柄は中の上」

が、あたってほしい。

「当社神幸記」。

この原文は読めなかった。

左にあった活字体の説明は、どうやら読めた。

「御神渡り」は、男の神が、女の神に逢いに行く道である。

「御神渡り」は、対岸の下諏訪に向かっている。

多くの人が「御神渡り」を見に来る。

大人も子どもも、遠方からも。

そして、「御神渡り」の「神事」、「拝観式」が行われた。2012年2月6日。

信濃毎日新聞から。

「八剣神社」(やつるぎじんじゃ)の宮司によって、

「御神渡り」の方位が決定され、

「年占い」が行われた。

「世相は厳しい中だが、明るい兆しが見える」

「農作物の作柄は中の上」

「御神渡り」ができるまでは、ヤキモキした。

「御神渡り」は、諏訪の関心事である。

この冬は、寒い。

せっかく寒いのだから?

「御神渡り」ができてほしい。

マイナス10℃は、我慢するから。

「御神渡り」ができれば、4年ぶりになる。

諏訪の気温は、1月29日と1月30日は、マイナス11.3℃。

1月31日は、マイナス9.3℃だった。

これは期待ができる。

諏訪湖は全面結氷していた。2012年1月31日。

下諏訪から、対岸の上諏訪と富士山を眺める。

全面結氷したのだから、

「御神渡り」への期待は、いっそう高まった。

氷はまだ薄い。あとは、雪よ、降るな! もっと、寒くなれ!

雪が降れば、氷が隠れてしまう。

日中の気温が上がれば、氷が融ける。

強風が吹けば、氷が割れて、岸に寄せられてしまう。

2月1日はマイナス8.8℃、2月2日はマイナス8.0℃。

真冬日よ、続いてくれ! 2月3日はマイナス13.9℃。よ~し!

「御神渡り」の卵が、左から右へ走る。もうひといき。

上諏訪から、対岸の下諏訪を眺める。2012年2月3日。

2月4日はマイナス9.1℃。

アジアからのお客さんも、氷上でうれしそうだ。

左から右に走る小さい「御神渡り」をバックに写真。上諏訪沖で、対岸は岡谷。

そして、「御神渡り」ができた。

「御神渡り」は、対岸の下諏訪にある女神、

諏訪大社の下社の方向に走っている。

①は諏訪大社、下社の秋宮。

②は諏訪大社、下社の春宮。

下にかかげた「御神渡り」の図、③から撮影。

「御神渡り」の図。信濃毎日新聞から。

諏訪湖をはさんで、南に諏訪大社、上社の本宮と前宮、

北に諏訪大社、下社の秋宮と春宮がある。

「八剣神社」(やつるぎじんじゃ)は諏訪湖の南、1.5キロにある。

「御神渡り」の神事を行う「八剣神社」によって、

一之御渡り(いちのみわたり)、

二之御渡り(にのみわたり)、

佐久之御渡り(さくのみわたり)、

が認定された。

「御神渡り」の最古の公式記録は、

約610年前の室町時代(1397年)で、

諏訪大社が幕府へ報告している。

「八剣神社」。

「八剣神社」には、「八剣神社御由緒」がある。

「諏訪湖の御渡(みわた)り拝観という特殊神事を守りつたえてきた」

「御神渡り」(おみわたり)と、広くいわれているが、

「八剣神社」では「御渡り」(みわたり)といっている。

「諏訪の七不思議の第一にあげられる『諏訪湖の御渡り」は、

諏訪明神が氷の上を渡られた跡といわれ、御渡りができれば、

氷上を人馬が渡っても危険でないとされてきた。

当社には天和三年(1683)以降の御渡り拝観の記録、

『御渡り帳』が伝わり、今日まで書き継がれている」

「御渡り帳」の現物は、諏訪市博物館にある。

諏訪市博物館は、「御神渡り」の図でA、

諏訪大社、上社の本宮の前になる。

「御渡帳」は左上。

「御渡り帳」は、1683年から約330年の、

「御神渡り」の神事と、

豊作か凶作かの「年占い」が書かれている。

右の3冊は、「当社神幸記」(とうしゃしんこうき)。

「当社神幸記」は1443年から1681年まで、

240年間の「御渡神事」(みわたりしんじ)が記載されている。

240年間の気候変動がわかる、貴重なものである。

右下に、「当社神幸記」が開いてある。

右のページは、1448年12月9日の「御神渡り」の神事、

左のページは、1449年11月24日の「御神渡り」の神事で、

大祝家(おおほりけ)が、奉行所に報告している。

このときの「御渡神事」は、

諏訪大社、上社の大祝家(おおほりけ)の恒例行事であった。

それに、560年前の、昔は寒かった。

1448年は、12月9日に「御神渡り」ができた。

1449年は、11月24日に「御神渡り」ができた。

年末には、真冬日が続いていたことがわかる。

年末に、それも11月下旬や、12月初旬に、

「御神渡り」ができることは、今では考えられない。

右ページの最後には、その年の「できごと」を、書き加えてある。

「明くる年の4月29日、乱世になり下宮(下社?)が焼失した」

「8月24日、塩尻で合戦があり、数えきれない死者がでた・・・」

なお、「当社神幸記」の開いたページを読まれる方は、

拡大した写真を最後に載せておきました。

「御神渡り」の神事、「年占い」は、

「御渡り帳」の330年の記録を見て占う。

「御神渡り」の神事は、

諏訪大社の上社と気象庁に報告される。

「御神渡り」は氷の膨張によるせり上がり。

諏訪湖沿いに住む人は、「御神渡り」ができるときに、

大音響を聞いたそうだ。昔の「御神渡り」は大きかった。

「御神渡り」の音は、諏訪市博物館へ行けばいい。

アーチをくぐると、

最初に氷にヒビが入る音、

次に、氷がわれはじめる音、

最後は、氷が裂けるときの大きな音がする。

ビシッ、ビシッ、メキッ、ゴゥッー、

怖いような、なんとも、神秘的な音だった。

そして、裂け目に氷が盛り上げってきて、

氷の山脈、「御神渡り」ができる。

「御神渡り」は、諏訪大社、上社の男神が、

諏訪大社、下社の女神に逢いに行く道である。

男神は、建御名方命(タテミナカタノミコト)、

女神は、八坂刀売神(ヤサカトメノカミ)。

「御神渡り」と八ヶ岳。「御神渡り」の図、③から撮影。

対岸は上諏訪。男神、諏訪大社の上社は右奥方向になる。

2012年の「年占い」、

「世相は厳しい中だが、明るい兆しが見える」

「農作物の作柄は中の上」

が、あたってほしい。

「当社神幸記」。

この原文は読めなかった。

左にあった活字体の説明は、どうやら読めた。