今日の天気は のち

のち 薄晴れ?黄砂?なんしか煙煙

薄晴れ?黄砂?なんしか煙煙

先週4月7日(月)、ふらりとお花見ハシゴして来ました~

まず向かったのは…

京阪電車を降り、

桜並木が続く瀬田川沿いをてくてく行き

石山寺へ。

1190年に源頼朝の寄進によって建てられたといわれる東大門をくぐると

参道で「おおつ光ル」君がお出迎え。

光ル君、平安時代的な雅な感じがするでしょ?

というのも、ここ石山寺は

紫式部が源氏物語の構想を練った場所と言われているのです

この光ル君は、2008年の「源氏物語千年紀」に誕生したゆるキャラやねんて~。

石山寺は、天平19年(747年)聖武天皇の発願により良弁僧正が開山したお寺です。

ご本尊の如意輪観音の霊験は京都清水・奈良長谷とともに国中に広まり、

平安貴族や庶民の遊楽や参籠が続き、『石山詣』という言葉も生まれました。

『蜻蛉日記』『更級日記』『枕草子』などにも登場するのよ~

石山寺と言えば

このゴツゴツ隆起した硅灰石。

「石山」という名はこの硅灰石からきています。

こんな大きな硅灰石は珍しくて、国の天然記念物になっています

上の写真右にある桜は良弁桜といい、

良弁僧正の杖が根付いたものなんだとか

赤い葉と可憐な花のコントラストがとても綺麗ですね~ 古花の奈良八重桜なんやて~。

古花の奈良八重桜なんやて~。

本堂でお参りし、多宝塔へ向かう途中

硅灰石を見下ろして撮ってみました ほんまゴツゴツ。

ほんまゴツゴツ。

数年前、紅葉の季節に来た時はちょうど多宝塔が修理中やったので

ここで引き返したんやけど…。

石山寺の境内がこんなに奥まであるとは知らず、

こんなに広いなんて今回初めて知りました

後白河上皇の行幸の際に建てられたといわれる月見亭

月見もええやろうけど、桜も見事

月見亭の横っちょからの見晴らし

前日めっちゃ寒かったので、遠くの山に雪が見えます

さらに奥へ行くと紫式部像が。

桜を眺める式部さん

桜の下に、こんな鮮やかな花も咲いていました

風がちょっと強い日やったので、風に散る桜吹雪がまたとても綺麗でした~

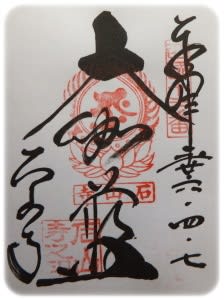

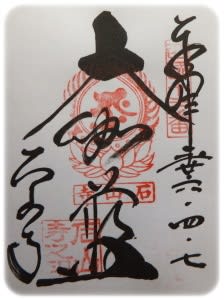

頂いたご朱印です

石山寺HP

石山寺HP

石山と言えば、石山名物しじみ

シジミの貝塚があるねんよ。

湖舟で志じみ釜飯を頂きました~ 美味しかった

美味しかった

次はどこの桜を見に行くのかな~? 続く

のち

のち 薄晴れ?黄砂?なんしか煙煙

薄晴れ?黄砂?なんしか煙煙

先週4月7日(月)、ふらりとお花見ハシゴして来ました~

まず向かったのは…

京阪電車を降り、

桜並木が続く瀬田川沿いをてくてく行き

石山寺へ。

1190年に源頼朝の寄進によって建てられたといわれる東大門をくぐると

参道で「おおつ光ル」君がお出迎え。

光ル君、平安時代的な雅な感じがするでしょ?

というのも、ここ石山寺は

紫式部が源氏物語の構想を練った場所と言われているのです

この光ル君は、2008年の「源氏物語千年紀」に誕生したゆるキャラやねんて~。

石山寺は、天平19年(747年)聖武天皇の発願により良弁僧正が開山したお寺です。

ご本尊の如意輪観音の霊験は京都清水・奈良長谷とともに国中に広まり、

平安貴族や庶民の遊楽や参籠が続き、『石山詣』という言葉も生まれました。

『蜻蛉日記』『更級日記』『枕草子』などにも登場するのよ~

石山寺と言えば

このゴツゴツ隆起した硅灰石。

「石山」という名はこの硅灰石からきています。

こんな大きな硅灰石は珍しくて、国の天然記念物になっています

上の写真右にある桜は良弁桜といい、

良弁僧正の杖が根付いたものなんだとか

赤い葉と可憐な花のコントラストがとても綺麗ですね~

古花の奈良八重桜なんやて~。

古花の奈良八重桜なんやて~。本堂でお参りし、多宝塔へ向かう途中

硅灰石を見下ろして撮ってみました

ほんまゴツゴツ。

ほんまゴツゴツ。数年前、紅葉の季節に来た時はちょうど多宝塔が修理中やったので

ここで引き返したんやけど…。

石山寺の境内がこんなに奥まであるとは知らず、

こんなに広いなんて今回初めて知りました

後白河上皇の行幸の際に建てられたといわれる月見亭

月見もええやろうけど、桜も見事

月見亭の横っちょからの見晴らし

前日めっちゃ寒かったので、遠くの山に雪が見えます

さらに奥へ行くと紫式部像が。

桜を眺める式部さん

桜の下に、こんな鮮やかな花も咲いていました

風がちょっと強い日やったので、風に散る桜吹雪がまたとても綺麗でした~

頂いたご朱印です

石山寺HP

石山寺HP石山と言えば、石山名物しじみ

シジミの貝塚があるねんよ。

湖舟で志じみ釜飯を頂きました~

美味しかった

美味しかった

次はどこの桜を見に行くのかな~? 続く