思い立って台湾を始めて訪れた。台北故宮博物院がお目当てである。旧正月後、2月下旬の一日市内観光と一日自由行動を含むツアーだと2席だけ空いているというので、即決で申し込んだ。

関空の売店では週刊新潮3月1日号を買った。福田和也さんの見聞記「台湾で観た、食べた(上)「眼福」の故宮博物院」が載っていたからである。汝官窯の青磁と北宋山水画の傑作として范の「谿山行旅圖」、郭熙の『早春圖』、李唐の『萬壑松風圖』を口を極めて賞めておられる。それなら是非観てみようと思った。

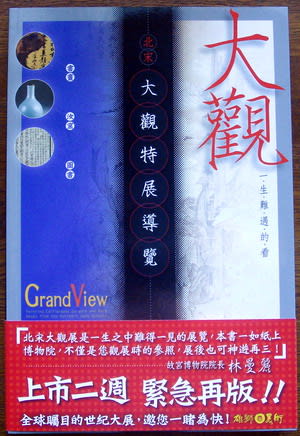

故宮博物院は三年かけてリニューアルされ、その終了を記念して昨年暮れから特別記念展が開催されている。「大観」と看板に大きく出ているので日本画家の横山大観を思ったが勿論無関係、英語でGrand Viewとあったので意味は分かった。その「大観」は北宋書画特別展、北宋汝窯特別展、宋版図書特別展の三部で構成されている。

二日目の市内観光では午前中に故宮博物院に立ち寄り、NHKテレビでも紹介された翠玉白菜の細工物など目立った展示品を、ガイドにつれられて見てまわった。そのあとの自由時間に三階の各部屋を順番に訪れた。青銅器工芸の謎、文明の曙光―新石器時代、古典文明―銅器時代、古典から伝統へ―秦・漢の時代順に展示品が陳列されている。秦・漢といえば私の好きな宮城谷昌光の数々の歴史小説の時代でもある。各時代の器具などを目にして、その時代に舞い込んだような感じを覚えた。

翌日は9時の開館に間に合うようホテルからタクシーで駆けつけた。入場券は160圓、日本円にすると約600円である。土曜日のことで人が多かったのだろうが、それでも開場を待つ人は200人以下だったと思う。直ちに北宋汝窯特別展の105号室に向う。人はほとんどいない。日本人らしき熟年の紳士、地元の母と娘の二人連れの後に続いた。

説明によると汝窯の青磁で現存しているのは65点とか、そのうち20数点が展示されていたと思う(数えたわけではなかったので)。日本紳士が実に丹念に鑑賞されている。真正面から、斜め横から、しゃがみ込んでは上を見上げる。すぐ前のお母さんは音声ガイドを聞きながら中学生ぐらいだろうか、女の子に一つ一つ丁寧に説明している。女の子もいろいろお母さんに尋ねたり意見を述べているようだ。日本であまり見かけたことのない光景で、母娘のやり取りはとても心温まるものだった。前の二組が実にスローペースなので、後から来た人がどんどんと前に割り込んでいく。お蔭で私もゆっくりと青磁を鑑賞することが出来た。

福田和也氏は無紋水仙盆をこのように表現している。《この盆は、汝窯のなかでも、まったく貫入(細かなひび割れ)のない、特異な肌をしていて、色調も淡いのですが、鮮烈な印象を与えて、観るものを離そうとしない神品です。その澄明さには、憂愁と喜悦が同時に香りたってくる。モーツアルトのもっとも雅やかな旋律を蒸留した結晶みたいな》と。

確かに青磁は美しい。けれども道具は手に取ってみるもの、使ってなんぼのものである。とくに焼き物などは肌触りに持ち重り感などを味わいたいものである。眺めるだけでは絵に描いた餅ならぬ容器にすぎない。なんてひねくれた云い方になったのも、福田氏が『神品』だなんて持ち上げるからである。『鈍感力』に恵まれた私はそこまでは感じなかった。その『神品』無紋水仙盆を清の乾隆帝が猫の餌入れに使っていたそうだが、私の感覚にぴったりとくる。猫と対でいい画材になったことだろう。

私が興味を持ったのは、裏に「奉華」と紅色の文字が刻まれた小皿で、直径が12.8cmで糸底の径が10.1cmとのことである。奉華堂というのは南宋徳寿宮にあって高宗の寵姫劉貴妃の住んでいたところであることから、この小皿が彼女の生活に拘わりのあったことが考えられる。このように使われた場所が特定できるというのが凄い。日本流なら取り皿のような使われ方が想像できるが、中国ではどうだったのだろう。上品な和菓子ならぴったりだなと想像してしまうところが日本人なのである。

青磁ではないが私の注意を惹いた参考出品があった。親指の爪ほどの大きさで中央に小さな丸穴が空いた薄い陶片である。これを保持する台には二行五列に細長い溝が刻まれていて、陶片をその溝に差し込んで立てるのである。窯に入れて炉の温度と磁器の出来上がり具合の関係をモニターするのに使われていたようだが、使用法は考えてみたものの想像できない。いずれにせよこのような物までが見つかっているとは大したものである。青磁を見てまわるだけで一時間は過ぎてしまった。

北宋山水画の名品に向かい合うと感動を覚え、また重厚さには圧倒された。しかし展示室が暗くまた絵画自体がくすんでいて、残念ながらじっくりと観ることが出来なかった。絵そのものが分からなくても、醸し出される雰囲気に煽られて気分の高揚することがいい。福田氏は《北宋という時代にしかありえない、純度の高い、狂気とも思われるような、気韻がみなぎっていて、およそ紙と筆だけで作り出されたとは思えない空間が口を開けている》と評しているが、ふだん東洋絵画に縁の薄い私にはそこまでの鑑賞力は欠けているというのが本音だった。

私が心を打たれて時間を一番費やしたのが書法の部屋である。徽宗詩帳の几帳面で力のある筆の運びに思わずわが手を動かした。痩金体という独特の書風を作ったこの皇帝は絵画にも秀でていたが、政治的には無能であったというから、天は二物を与えずということになるのだろうか。ところで徽宗で有名なのが「桃鳩図」であるが、これには大観丁亥御筆と文字が書かれていて大観元年(1107)の作であることがはっきりしている。この年号の大観と今回の大観特展との合致が偶然なのかどうか、因縁を私は感じた。

黄庭堅には端正な書があるかと思えば、いたずらっ子がのびのびと筆を走らせたような書のあるのも面白かった。蘇軾の赤壁賦などお手本にして習字をしたくなったりした。書をよくする私の恩師から宋の四大書家の1人とかねて聞き及んでいた米●(草冠に鍋蓋、そして巾、べいふつ)の書の豊富なのに驚いた。筆の運びが流れるようで自然と字体が決まっていくように感じられる。年賀状の宛名書きすら筆でままならないのに、物真似をしたくなるような不遜な気分にさせられた。

彼の蜀素帖の一部ではあるが、印鑑がべたべた押されているのが目に付く。この書が人から人への手に移り、その時の持ち主が押印したのだろうか。蔵書判のようなものかも知れないが、少々無神経のように感じた。それにしても千年の隔たりを感じさせない書に書家の息吹を感じられるのが書の最大の魅力である。

観客は多目であったが、十分ゆとりを持って展示品を鑑賞できた。それにしても蒋介石は中国本土から故宮の数十万点に及ぶ名品をよくぞ台湾まで持ち込んだものである。今の中国政府にとってみれば略奪されたように感じているのかも知れない。でももし全てが中国本土に残されていたとしたら、あの文化大革命の時代にこれらの宝物が破壊・廃棄されてしまったかも知れない。戦火をくぐり抜けてこの貴重な文物が生き残ったことを私は素直に喜びたい。台湾には簡単に行けることが分かったので、いずれ故宮博物院を再訪するような予感がする。