私の3月13日の記事筑波大プラズマ研 不適切なデータ解析についてに最近あるコメントが寄せられたが、内容的に公開するまでもあるまいと一旦は思った。私の記事に対する直接的なコメントではなくて、この方の一方的な主張で終わっていたからである。しかしこのコメントに何回か目を通しているうちに、ひょっとして核融合研究なるものはある種の「ぺてん」かも、というとんでもない疑惑を抱くようになったのである。なぜそのような疑惑をいだくようになったのか、そのコメントを一つの材料として話を進めるために公開することにした。関心のある方はその全文を上記記事のコメント欄でご覧いただきたい。

コメントのタイトルが「改ざんではありません」とあるように、この方は「不適切と疑われるデータ解析」と判定した筑波大学研究公正委員会調査委員会に反論されている。問題論文の著者の一人なのかどうかはわからないが、この問題の表に出ていない事情をご存じのようである。しかしそのように装っているだけなのかも知れない。コメントの冒頭に《改ざんと認定されたデータ解析方法ないしグラフ等について、詳しく解説がされておりその内容はCho-Teruji.Org(和文)ないし Cho-Teruji.net(英文)にて照覧することが出来ます。》とあるが、これだけでは私には「詳しい解説」を見ることが出来ない。ソースの所在とそれへのアクセスの仕方が明示されていないからである。従ってこの一文は私には何の意味をも持たない。(追記 http://www.cho-teruji.org/から参照できることをこの方のコメントを公開した段階で気づいた。投稿者のURLがこの時点で明らかになったからである。しかし明示されていなかったのは事実であるので、本文をあえて訂正せずにそのまま残したことをお断りする。23:27) そしてコメントは《PRLへの論文Figure 1については、下記に抜粋で反論を述べます。》で始まり、Figure 1(a)に関するデータ解析の正当性の一方的な主張に終始する。

この問題に対して私の態度は明確で、私のブログ記事の主張点は次の通りである。

いくらデータ整理にそれなりの手法があるにせよ、上の「豆まき」データを下の「曲線」に仕上げるとはこの専門家集団はよほど楽天的なんであろう。「豆まき」データを前にして私ならどうするか。もしこれが意味のある実験結果であるとそれなりの確信と期待があれば、さらに解析に値するデータの収集に取り組むであろう。同じ測定を繰り返してデータを積算するのである。たとえば酸素化ミオグロビンの光解離と再結合の時間経過を観測するには、レーザーパルス照射で酸素分子とミオグロビンの結合を切断することで反応を開始するが、光解離の量子収率が低いのでシグナルの変化量がきわめて小さく、デジタルオッシロで記録したデータはまさに「豆まき」状態である。しかしレーザーパルス照射を繰り返して反応を反復開始させて、その度ごとにシグナルの時間変化を記録、積算していくと次第にどのような変化が起こっているのかが判断できるトレースが出来上がってくる。生体試料であるが100回ぐらいの積算ではびくともしない。そこで初めて統計的手法を取り入れてデーター解析を進めることになる。

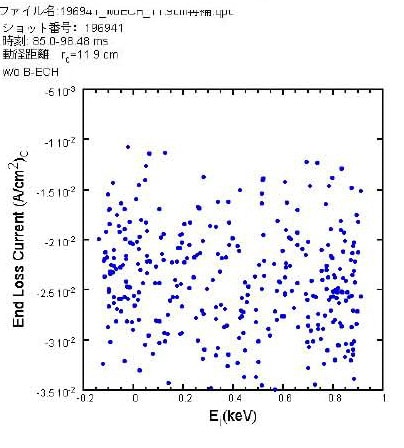

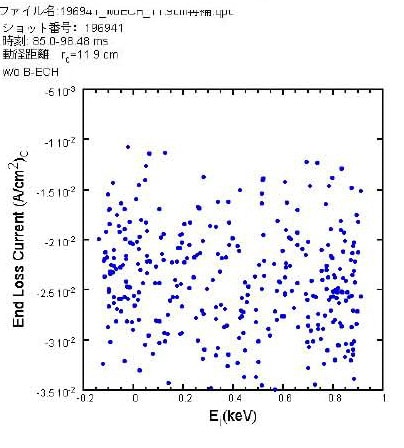

要するに解析に値しないデータをいくらいじり廻してもそんなものは無意味であると言っているのである。ここで私のいう「豆まき」データをもう一度筑波大学が公開した資料2説明資料からここに引用しておく。

よく目をこらすとこの点の分布が来年の干支のうしのようにも見える。左側が頭で角もあるようだ。人によってかたつむりに見えたとしても何の不思議もない。無限の想像力がかき立てられる。「豆まき」データとはそのような状態のもので、いわば水晶の玉の中に煙がもうろうと立ちこめているようなものである。練達の占い師ならこの先に待ち受けている素晴らしい人生をこれで予言してくれるかもしれないが、この「豆まき」データを科学的解析の対象にしたこと自体私には「驚き桃の木山椒の木」なのである。

この「豆まき」データからは縦軸と横軸にどのような相関があるのか見当の付けようはないが、その相関をある関数で表すことが出来ると思い込めばあとは一気呵成、想定式にデータをフィットさせるという機械的なデータ処理で欲しいパラメーターを作りだし、それを使って論文に発表するような次の図が出来上がるのである。しかし科学的には一顧の価値もないただの図形である。極論すれば実体の裏付けのない想像力の産物に過ぎないといえる。

ところで筑波大学公開の資料1本事案の詳細についてには《プラズマの研究は、将来のエネルギー源として期待される核融合を地上で実現することを目指しています。核融合反応には1億度以上の温度が必要であり、このような高温では物質は電子とイオンに分離しており、これをプラズマと呼びます。核融合燃焼している高密度のプラズマを長時間安定に閉じ込め、制御することは容易ではなく、実用化に至までの研究段階でも巨額の開発費用を用いた実験装置が必要とされています。》と述べられている。

では将来のエネルギー源としていつ頃核融合反応が現実に利用されることになるのだろうか。岡野邦彦さんの「核融合とは」に次のような予定が示されている。

核融合炉実用化への準備が完了する予定が2050年、これはなんと昨日紹介した石川英輔氏の物語によるとこの頃日本は江戸時代に戻っているのである。行灯をともせばいいのに核融合発電とはこれいかに、である。結果が出てくるのが40年先だとすると後は野となれ山となれ、クリーンで永続性のあるエネルギー源を錦の御旗に、言いたい放題やりたい放題がまかり通っているのが核融合研究の世界のような気がし始めたのである。このたび筑波大学で問題になったような中途半端なデータ収集とそのJARGONめいた解析の現状が温厚篤実な紳士である私をしてここまで言わしめたのである。

日本の将来に必要なのはなにはともあれ食料の自給自足、そのために農業の再生こそ最重要課題であり、核融合発電よりこちらのほうに予算を割くのが賢明な選択であろう。F1からの撤退は今や自動車産業の潮流となった。核融合研究も後れをとるべきではない。

コメントのタイトルが「改ざんではありません」とあるように、この方は「不適切と疑われるデータ解析」と判定した筑波大学研究公正委員会調査委員会に反論されている。問題論文の著者の一人なのかどうかはわからないが、この問題の表に出ていない事情をご存じのようである。しかしそのように装っているだけなのかも知れない。コメントの冒頭に《改ざんと認定されたデータ解析方法ないしグラフ等について、詳しく解説がされておりその内容はCho-Teruji.Org(和文)ないし Cho-Teruji.net(英文)にて照覧することが出来ます。》とあるが、これだけでは私には「詳しい解説」を見ることが出来ない。ソースの所在とそれへのアクセスの仕方が明示されていないからである。従ってこの一文は私には何の意味をも持たない。(追記 http://www.cho-teruji.org/から参照できることをこの方のコメントを公開した段階で気づいた。投稿者のURLがこの時点で明らかになったからである。しかし明示されていなかったのは事実であるので、本文をあえて訂正せずにそのまま残したことをお断りする。23:27) そしてコメントは《PRLへの論文Figure 1については、下記に抜粋で反論を述べます。》で始まり、Figure 1(a)に関するデータ解析の正当性の一方的な主張に終始する。

この問題に対して私の態度は明確で、私のブログ記事の主張点は次の通りである。

いくらデータ整理にそれなりの手法があるにせよ、上の「豆まき」データを下の「曲線」に仕上げるとはこの専門家集団はよほど楽天的なんであろう。「豆まき」データを前にして私ならどうするか。もしこれが意味のある実験結果であるとそれなりの確信と期待があれば、さらに解析に値するデータの収集に取り組むであろう。同じ測定を繰り返してデータを積算するのである。たとえば酸素化ミオグロビンの光解離と再結合の時間経過を観測するには、レーザーパルス照射で酸素分子とミオグロビンの結合を切断することで反応を開始するが、光解離の量子収率が低いのでシグナルの変化量がきわめて小さく、デジタルオッシロで記録したデータはまさに「豆まき」状態である。しかしレーザーパルス照射を繰り返して反応を反復開始させて、その度ごとにシグナルの時間変化を記録、積算していくと次第にどのような変化が起こっているのかが判断できるトレースが出来上がってくる。生体試料であるが100回ぐらいの積算ではびくともしない。そこで初めて統計的手法を取り入れてデーター解析を進めることになる。

要するに解析に値しないデータをいくらいじり廻してもそんなものは無意味であると言っているのである。ここで私のいう「豆まき」データをもう一度筑波大学が公開した資料2説明資料からここに引用しておく。

よく目をこらすとこの点の分布が来年の干支のうしのようにも見える。左側が頭で角もあるようだ。人によってかたつむりに見えたとしても何の不思議もない。無限の想像力がかき立てられる。「豆まき」データとはそのような状態のもので、いわば水晶の玉の中に煙がもうろうと立ちこめているようなものである。練達の占い師ならこの先に待ち受けている素晴らしい人生をこれで予言してくれるかもしれないが、この「豆まき」データを科学的解析の対象にしたこと自体私には「驚き桃の木山椒の木」なのである。

この「豆まき」データからは縦軸と横軸にどのような相関があるのか見当の付けようはないが、その相関をある関数で表すことが出来ると思い込めばあとは一気呵成、想定式にデータをフィットさせるという機械的なデータ処理で欲しいパラメーターを作りだし、それを使って論文に発表するような次の図が出来上がるのである。しかし科学的には一顧の価値もないただの図形である。極論すれば実体の裏付けのない想像力の産物に過ぎないといえる。

ところで筑波大学公開の資料1本事案の詳細についてには《プラズマの研究は、将来のエネルギー源として期待される核融合を地上で実現することを目指しています。核融合反応には1億度以上の温度が必要であり、このような高温では物質は電子とイオンに分離しており、これをプラズマと呼びます。核融合燃焼している高密度のプラズマを長時間安定に閉じ込め、制御することは容易ではなく、実用化に至までの研究段階でも巨額の開発費用を用いた実験装置が必要とされています。》と述べられている。

では将来のエネルギー源としていつ頃核融合反応が現実に利用されることになるのだろうか。岡野邦彦さんの「核融合とは」に次のような予定が示されている。

核融合炉実用化への準備が完了する予定が2050年、これはなんと昨日紹介した石川英輔氏の物語によるとこの頃日本は江戸時代に戻っているのである。行灯をともせばいいのに核融合発電とはこれいかに、である。結果が出てくるのが40年先だとすると後は野となれ山となれ、クリーンで永続性のあるエネルギー源を錦の御旗に、言いたい放題やりたい放題がまかり通っているのが核融合研究の世界のような気がし始めたのである。このたび筑波大学で問題になったような中途半端なデータ収集とそのJARGONめいた解析の現状が温厚篤実な紳士である私をしてここまで言わしめたのである。

日本の将来に必要なのはなにはともあれ食料の自給自足、そのために農業の再生こそ最重要課題であり、核融合発電よりこちらのほうに予算を割くのが賢明な選択であろう。F1からの撤退は今や自動車産業の潮流となった。核融合研究も後れをとるべきではない。

このグラフに自ら引いた有意な数式を持ち込んで話が作り上げる事が出来るのなら私の様なレベルの人間でも毎月少なくとも一報ずつ論文が出せる様な勇気が湧いてきました。(笑)プラズマが将来どれくらいかけて実用化されるのか未だ誰にも判らないのですが、二十年くらい前にも予想行程が示されていて、今の段階ではかなり実用に近い様な話が載っていた様な?

まあこの技術、宇宙のどこかにはこれを普通に使ってる遥かに文明の進歩した宇宙人でもいるのかもしれませんが、、、。(笑)

科学には夢と希望が必要ですが、それを自らのデータ解析に当て嵌めて行く事とは厳しく峻別されなければなりますまい。別に捏造しなくても、正しいデータは生の(プロットの)ままで出しておいても歴史が判断してくれます。