今や紅葉シーズン真盛りです。葉が色づく仕組みは?

植物の葉が緑色に見えるのは、光合成で栄養分を作る葉緑素をたくさん含むからです。冬が近づくと、クヌギやコナラなど落葉広葉樹の仲間では、葉緑素が分解されて、その分、他の色素がだんだん目立つようになるのです。

どうして葉緑素が減るのですか?

落葉に向けた準備の一部なのです。光のエネルギーを利用する光合成は、日照や気温が低下すると、栄養分を生み出す効率が悪くなるのです。そのままでは、葉そのものが消費する栄養分の方が多くなり、冬を生き抜く上で不利になるからです。

他の色素は、どこから来るのですか?

イチョウやポプラなどでは、黄色のカロテノイドという色素がもともと葉の中に含まれているのです。一方、イロハモミジやナナカマドなどを赤く染めるアントシアニンという色素は、葉緑素が減り始めると、新たに作られるのです。

昼夜の気温差が大きいと、紅葉が鮮やかになるのは何故ですか?

アントシアニンは、葉の中の栄養分が分解されて作られるのです。夜、冷え込むと呼吸による栄養分の消費が抑えられ、その分、昼間アントシアニンの原料に回せる栄養分が多くなります。ただ、あまり冷え込みがきついと、紅葉する前に葉が枯れ落ちてしまうのです。

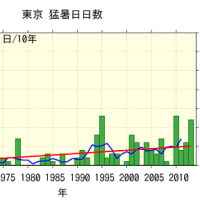

地球温暖化の影響はないのですか?

気象庁は約60年前から、各地で標本木が色づく「紅葉日」を記録して来ました。カエデの場合、紅葉日の全国平均は、10年あたり3日のペースで遅くなっているとのことです。約60年前と比べると、半月以上も時期がずれたことになります。温暖化による長期的な気温上昇が一因と考えられてもいます。

参考文献: 読売新聞