今日は白井宿八重桜祭りの武者行列見物だが

kamehanaさんの記事によると4/18の時点で

既に「見頃過ぎの葉桜」とあったから八重桜には

全く期待は出来ない。

高渋バイパスで渋川市内を北に突き抜け「吹屋」で

右折して台地を下れば「こもち道の駅」の駐車場。

混雑を避けて早めに来たが到着は未だ九時前で

施設は開いては居ないのにほぼ満車で誘導員さんの

指示で漸く隅に潜り込み。

予期した通り道の駅付近の八重桜は殆ど花は無く

緑の樹葉たっぷりの景観。行列迄一時間半もあるので

桜見物の代わりに史跡などを一回り。

ここ白井は宿場町でもないのに、白井宿と呼ばれている。

1624年の廃城後は城下町から市場町になったのだが

町並の形態は宿場町そのものであったのが「宿」と

呼ばれる所以かも。

武者行列では「白井城主長尾景仲」役のみが馬上に

ありその軍団と幟が目立つのだが

南北朝時代に長尾景忠が

白井の地に入り白井・総社長尾家を開いており、

関東無双の知恵者と称された景仲(1388-1463)の代に

享徳の乱などの戦乱のため、白井城が築城された事が

その根拠と聞く。

景仲の没後、北条氏・上杉氏・武田氏による攻防が繰り

返される中、白井長尾氏は景信、景春、景英、景誠、憲景、

輝景、景広と代替わりするが、1590年の秀吉の小田原攻めが

始まると、前田利家・上杉景勝の両軍を前に開城を余儀なく

された。そして徳川家康の関東入府後、本多広孝が封ぜられ、

沼田城の真田昌幸を押さえる前線基地の役目を果たしたそうだ。

そこで中興の祖としてこの広孝の幟も武者行列の重要メンバー。

次いで広孝の子康重が城主となるが、岡崎に移封となり、

康重の第二子紀貞が入城するも、1624年に死去、嗣子がなく

取りつぶされ廃城。山内上杉氏の配下で家老職を勤めた長尾

一族のうち、白井を本拠とした白井長尾氏も消えた。

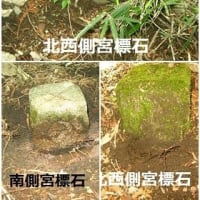

本丸跡

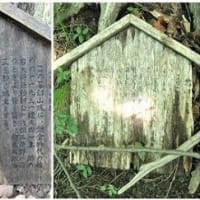

本多一族の墓所は白井の源空寺にある。

一回りしている間に定刻になったので出発地点に戻る。

しかし、小幡の大群集を見た目では観衆も少なく参加武者も

少々寂しい人数。客寄せタレントが居ないせいかもしれない。

その行列の様子。

白井宿武者行列

白井宿武者行列2

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山

登山

kamehanaさんの記事によると4/18の時点で

既に「見頃過ぎの葉桜」とあったから八重桜には

全く期待は出来ない。

高渋バイパスで渋川市内を北に突き抜け「吹屋」で

右折して台地を下れば「こもち道の駅」の駐車場。

混雑を避けて早めに来たが到着は未だ九時前で

施設は開いては居ないのにほぼ満車で誘導員さんの

指示で漸く隅に潜り込み。

予期した通り道の駅付近の八重桜は殆ど花は無く

緑の樹葉たっぷりの景観。行列迄一時間半もあるので

桜見物の代わりに史跡などを一回り。

ここ白井は宿場町でもないのに、白井宿と呼ばれている。

1624年の廃城後は城下町から市場町になったのだが

町並の形態は宿場町そのものであったのが「宿」と

呼ばれる所以かも。

武者行列では「白井城主長尾景仲」役のみが馬上に

ありその軍団と幟が目立つのだが

南北朝時代に長尾景忠が

白井の地に入り白井・総社長尾家を開いており、

関東無双の知恵者と称された景仲(1388-1463)の代に

享徳の乱などの戦乱のため、白井城が築城された事が

その根拠と聞く。

景仲の没後、北条氏・上杉氏・武田氏による攻防が繰り

返される中、白井長尾氏は景信、景春、景英、景誠、憲景、

輝景、景広と代替わりするが、1590年の秀吉の小田原攻めが

始まると、前田利家・上杉景勝の両軍を前に開城を余儀なく

された。そして徳川家康の関東入府後、本多広孝が封ぜられ、

沼田城の真田昌幸を押さえる前線基地の役目を果たしたそうだ。

そこで中興の祖としてこの広孝の幟も武者行列の重要メンバー。

次いで広孝の子康重が城主となるが、岡崎に移封となり、

康重の第二子紀貞が入城するも、1624年に死去、嗣子がなく

取りつぶされ廃城。山内上杉氏の配下で家老職を勤めた長尾

一族のうち、白井を本拠とした白井長尾氏も消えた。

本丸跡

本多一族の墓所は白井の源空寺にある。

一回りしている間に定刻になったので出発地点に戻る。

しかし、小幡の大群集を見た目では観衆も少なく参加武者も

少々寂しい人数。客寄せタレントが居ないせいかもしれない。

その行列の様子。

白井宿武者行列

白井宿武者行列2

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。