小生、30年ぐらい前、石垣島の崎枝というところにある民宿に投宿していたことがある。崎枝は戦後、宮古島から入植した人が多かった。民宿を営んでいる方もそうだった。ある日、民宿のばあさんが近所のばあさんと会話しているのを聴いてしまったが、一言も聴き取れなかった。今まで聞いたことがない言葉だった。おそらく宮古方言だったのだろう。聴いていて耳に心地よいものだったと記憶している。そのときは、ヤマトのゆかしき古語の名残りがあるものだとは知らなかった。今の沖縄の人がしゃべる方言はヤマトウチナーグチなので完全ではなくても理解できるようになっている。

井谷泰彦著の「沖縄の方言札 さまよえる沖縄の言葉をめぐる論考」(ボーダーインク、2006年)を読む。著者の修士論文が元になった著作で、参考文献も多く、フィールド調査もされている。方言札にテーマを絞った著作としては最初のものではなかろうか。

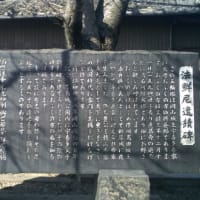

方言札とは、学校教育の場で方言を使った者に対して与えられた罰則札のことである。木製と紙製があり、大きさも形も様々の手作りであって、紐がつけられ首にぶら下げるようになっていた。実物を博物館や資料館でも見たことがない。ほとんど残っていないようだ。マイナスの遺物として破棄されたのだろう。

沖縄では琉球処分後、同化政策として1880年に会話伝習所(師範学校)を設置して本土のことばを教えた。義務教育は旧慣温存政策のため本土よりも15年遅れ、1901年に実施された。方言札は、上からの皇民化と下からの本土との差別解消と近代化への焦りのなかで自然発生的に使用されるに至ったようだ。

著者は日本本土語教育の時代を次のように区分している。

1.「普通語時代」・・・1901年頃から1936年まで

2.「標準語励行運動期」・・・1937年から1945年まで

3.「戦後」・・・1945年以降

著者は、方言札が使われるようになったのは1903年頃ではないかと推測している。琉球王国の時代から間切村内法があり、そのなかの罰札制度が学校に持ちこまれるようになったのではないかという説をとっている。罰札制度とは、例えば村内で砂糖黍を取って食べた人を制裁するために札を渡していたというものだ。

民藝の柳宗悦らが起こした方言論争は、1940年であった。標準語励行運動期にあたる。沖縄県学務部側は、方言札の存在を隠していたということは、前近代的なものとして恥じる部分もあったのだろう。このころは、学校新聞で方言は「癌」であるから取り去れとまで言われている。

方言札は、1903年に始まり、戦中まで程度の差はあろうが全県規模で連綿と行われてきたようである。

戦後、方言札は途切れるが、1950年代になって本土復帰の動きとともに甦った。本土と沖縄の学童の学力の差が相当あったので、それをことばのせいにして教員たちが学内で方言を禁止するという愚行を再びなすのである。米国は沖縄への教育予算を少なくしていたので学力はその影響のほうが大きかったようなのだが。その方言札が1960年代後半まで続いている。

著者は方言札のことを「他律的アイデンティティの象徴」と言っている。自らの歴史的主体性を放棄することで自らをアイデンティティするということ。

ウチナーグチ講座などで方言を残して行こうという動きもあるが、いまさら、方言を復活させる努力はしないだろう。

なかなかの力作だと思った。忘れられない本となろう。

井谷泰彦著の「沖縄の方言札 さまよえる沖縄の言葉をめぐる論考」(ボーダーインク、2006年)を読む。著者の修士論文が元になった著作で、参考文献も多く、フィールド調査もされている。方言札にテーマを絞った著作としては最初のものではなかろうか。

方言札とは、学校教育の場で方言を使った者に対して与えられた罰則札のことである。木製と紙製があり、大きさも形も様々の手作りであって、紐がつけられ首にぶら下げるようになっていた。実物を博物館や資料館でも見たことがない。ほとんど残っていないようだ。マイナスの遺物として破棄されたのだろう。

沖縄では琉球処分後、同化政策として1880年に会話伝習所(師範学校)を設置して本土のことばを教えた。義務教育は旧慣温存政策のため本土よりも15年遅れ、1901年に実施された。方言札は、上からの皇民化と下からの本土との差別解消と近代化への焦りのなかで自然発生的に使用されるに至ったようだ。

著者は日本本土語教育の時代を次のように区分している。

1.「普通語時代」・・・1901年頃から1936年まで

2.「標準語励行運動期」・・・1937年から1945年まで

3.「戦後」・・・1945年以降

著者は、方言札が使われるようになったのは1903年頃ではないかと推測している。琉球王国の時代から間切村内法があり、そのなかの罰札制度が学校に持ちこまれるようになったのではないかという説をとっている。罰札制度とは、例えば村内で砂糖黍を取って食べた人を制裁するために札を渡していたというものだ。

民藝の柳宗悦らが起こした方言論争は、1940年であった。標準語励行運動期にあたる。沖縄県学務部側は、方言札の存在を隠していたということは、前近代的なものとして恥じる部分もあったのだろう。このころは、学校新聞で方言は「癌」であるから取り去れとまで言われている。

方言札は、1903年に始まり、戦中まで程度の差はあろうが全県規模で連綿と行われてきたようである。

戦後、方言札は途切れるが、1950年代になって本土復帰の動きとともに甦った。本土と沖縄の学童の学力の差が相当あったので、それをことばのせいにして教員たちが学内で方言を禁止するという愚行を再びなすのである。米国は沖縄への教育予算を少なくしていたので学力はその影響のほうが大きかったようなのだが。その方言札が1960年代後半まで続いている。

著者は方言札のことを「他律的アイデンティティの象徴」と言っている。自らの歴史的主体性を放棄することで自らをアイデンティティするということ。

ウチナーグチ講座などで方言を残して行こうという動きもあるが、いまさら、方言を復活させる努力はしないだろう。

なかなかの力作だと思った。忘れられない本となろう。