西郷頼母(さいごうたのも 1830~1903年)

松平容保(まつだいらかたもり1836~1893年)

ちなみに頼母は1830年生まれで、八重の兄の山本覚馬は1828年生まれ。NHK大河ドラマ『八重の桜』では西田敏行が西郷頼母を演じ、隠居した「年寄」のようでしたが、実際には「山本覚馬」より2歳年下でした。ジャ~ン

さて、西郷頼母の母、妻子、二人の妹ともに自刃して果てたのですが、長男「吉十郎」だけは「頼母」とともに、米沢、仙台、函館まで運命を供にしまた。

その「吉十郎」は、明治12年22歳で若死にしてしまったため、頼母は甥の「志田四郎」を養子にします。この養子が「姿三四郎」のモデルとなった「西郷四郎」です。

さて、養子に迎えたのはいつか?。

「四郎」は 会津藩士「志田貞二郎」の三男として生まれ、会津戦争の時はまだ2歳。会津の西50kmほどの山あいの村津川に疎開していました。

明治5年、父「貞二郎」が38歳の若さで亡くなります。四郎が7歳の時でした。四郎はずっと津川で育ったようです。

明治15(1882)年、17歳で上京し、この年、嘉納治五郎によって創設されたばかりの「講道館」へ入門します。

その2年後の明治17(1884)年に 西郷(保科)頼母の養子となり当初「保科四郎」後に「西郷四郎」と改名します。

さて、ネットでは「四郎は霊山の宮司を勤める頼母に育てられ、頼母から武芸を習った。その後、東京に出て、講道館にはいった」という記述が多いようですが、「頼母」が霊山の宮司を勤めるのは明治20年です。年代があいません。

「四郎」が東京に出て講道館に入門した明治15年、また「頼母」の養子となった明治17年、その頃「頼母」はずっと日光東照宮の禰宜を務めていたのです。

そこで、不思議なのは、「頼母」と「四郎」の接点が全く見つからないことです。「四郎」は「頼母」の甥だったといいますので、「頼母」の妻(旧姓「飯沼」)の姉妹いずれかが「志田貞二郎」に嫁いでいたことになります。

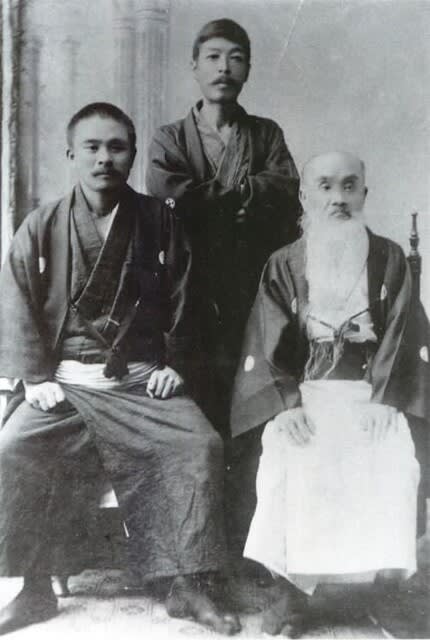

「実子ではないか」という説もあるほど、二人は体型も顔もよく似ています。「西郷四郎」は身長5尺1寸(約153cm)、体重 14貫(約53kg)と小男でした。背が低いために陸軍士官学校に入れなかった。しかし、その小男が、大の

男を投げ飛ばす。それで講道館柔道が脚光を浴びることになったのでした。

「四郎」は7歳で父を亡くしていますので、東京に出るには叔父「頼母」の資金援助を受けていたのでしょうか。「頼母」は明治12年には一子「吉十郎」を亡くしていますので、甥である「四郎」に目をかけていたのでしょう。

しかし、その後も「頼母」と「四郎」が接触したという記述が全く見当たりません。「四郎」はその後 講道館を出て、長崎に行き、政治活動に身を投じ、最後は

1922年 尾道市で57年の生涯を閉じます。