数日前に書いた話の続き。

自己複製と熱力学について論じた文献を探してみると、これが意外にないのである。探して見つけた数少ない論文のひとつは、かのSanta Fe Instituteのworking paperだったりして、実はこのネタは今でも複雑性研究の先端にある未解決の課題だと考えた方がよさそうである。ちなみにその論文はダウンロードはしたがまだ読んでない、というか年齢とともに英語文献を読むのがどんどんキツくなっていて、ちゃんと読むことがあるかどうかも自信が持てない。

地球上の生物は大勢として個体複製的である(ウィルスのように微妙なやつもいるから「大勢として」としておこう)という事実は、もっと掘り下げて理解されなければならない、ということは学生の頃からそう思っていることである。生物種の進化ということは現代の進化論(数理生態学)がそれなりによく説明できるようになっているが、その理論的な中核であるところのreplicator方程式はその名の通り、生物個体の複製性ということを普通に前提しているわけである。けれどもよく考えてみると、そもそも生物種の多くが個体の空間的に分散した集団であるとか、その個体が複製的であるということは、地球上での事実としてそうであるのは確かなことだが、どうしてそれが生物一般の特徴なのか、直観的にぱっと理解できるような根拠は思い当たらないのである。つまり個体が複製的であるという事実は進化論の要のひとつだという意味で進化論を根拠づけるけれども、逆に進化論が個体の複製性を説明するかというと、そんなことはないのである。つまり生物の個体性とかその複製性といったことは、進化論の枠組みの外から説明される必要があるのである。

それは生物進化の前に複製的な分子の分子進化ということがあって、というのは、あまりちゃんとした説明にならないのである。単なる化学物質のレベルでも、自己複製する分子というのはそれなりに複雑で大規模なものであるし、第一に単独で自己複製する分子などは存在しないのである。DNAの複製にしても多種多様な酵素と、それを手順通り機能させるような細胞内器官の存在が必要である。つまり、分子進化ということそれ自体は認めても(もちろん認められるのだが)、原始地球でそういう複雑な分子や化学系がたまたま成立し、それを核として最初の生物体が成立したという程度のことだけでは、その後の生物が現在にいたるまですべて個体の複製性という特徴を保ち続けていることの説明としては、まだ弱いのではないだろうか。

つまり自己複製ということは「たまたまそういう分子や化学系が成立した」というようなものではなくて、地球表面近くの物理化学的条件において、何らかの熱力学的な必然性として生じる秩序なのではないだろうか。言ってみれば大気や海洋の対流構造と同じように、物理化学的な条件さえ整えば放っておいても出現するような秩序なのであって、だからこそ、ほとんどすべての生物がそれを利用しているのだと考えるべきではないだろうか。

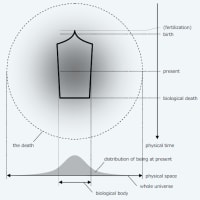

もちろんこれらの話はまったくの自然科学の問題であって、哲学とは直接のかかわりはないのだが、なぜこんな話を今頃蒸し返しているのかというと、複製性の概念を掘り下げて理解することは、そもそも生物の個体性の概念について掘り下げて理解することにつながるわけである。わたしの考えでは、(少なくとも)人間が主観的な意識経験の領域を持つということは、(少なくとも)人間存在が生理学的な身体(個体性)のコンパクト性を離脱した存在であることを意味している。つまり実存に対応する物質系が非コンパクトであることが、物理過程から「3ミリ浮いた」意識経験を持つことの究極的な根拠なのではないかということだ。もちろんこれは今のところそう考えてみているだけの、要するに思いつきでしかない。物理学と形而上学の双方からこの思いつきがどこまで妥当であるのかが検証されなければならない。前者の鍵のひとつが、個体性の概念を根拠づけている複製性なのである。

自己複製と熱力学について論じた文献を探してみると、これが意外にないのである。探して見つけた数少ない論文のひとつは、かのSanta Fe Instituteのworking paperだったりして、実はこのネタは今でも複雑性研究の先端にある未解決の課題だと考えた方がよさそうである。ちなみにその論文はダウンロードはしたがまだ読んでない、というか年齢とともに英語文献を読むのがどんどんキツくなっていて、ちゃんと読むことがあるかどうかも自信が持てない。

地球上の生物は大勢として個体複製的である(ウィルスのように微妙なやつもいるから「大勢として」としておこう)という事実は、もっと掘り下げて理解されなければならない、ということは学生の頃からそう思っていることである。生物種の進化ということは現代の進化論(数理生態学)がそれなりによく説明できるようになっているが、その理論的な中核であるところのreplicator方程式はその名の通り、生物個体の複製性ということを普通に前提しているわけである。けれどもよく考えてみると、そもそも生物種の多くが個体の空間的に分散した集団であるとか、その個体が複製的であるということは、地球上での事実としてそうであるのは確かなことだが、どうしてそれが生物一般の特徴なのか、直観的にぱっと理解できるような根拠は思い当たらないのである。つまり個体が複製的であるという事実は進化論の要のひとつだという意味で進化論を根拠づけるけれども、逆に進化論が個体の複製性を説明するかというと、そんなことはないのである。つまり生物の個体性とかその複製性といったことは、進化論の枠組みの外から説明される必要があるのである。

それは生物進化の前に複製的な分子の分子進化ということがあって、というのは、あまりちゃんとした説明にならないのである。単なる化学物質のレベルでも、自己複製する分子というのはそれなりに複雑で大規模なものであるし、第一に単独で自己複製する分子などは存在しないのである。DNAの複製にしても多種多様な酵素と、それを手順通り機能させるような細胞内器官の存在が必要である。つまり、分子進化ということそれ自体は認めても(もちろん認められるのだが)、原始地球でそういう複雑な分子や化学系がたまたま成立し、それを核として最初の生物体が成立したという程度のことだけでは、その後の生物が現在にいたるまですべて個体の複製性という特徴を保ち続けていることの説明としては、まだ弱いのではないだろうか。

つまり自己複製ということは「たまたまそういう分子や化学系が成立した」というようなものではなくて、地球表面近くの物理化学的条件において、何らかの熱力学的な必然性として生じる秩序なのではないだろうか。言ってみれば大気や海洋の対流構造と同じように、物理化学的な条件さえ整えば放っておいても出現するような秩序なのであって、だからこそ、ほとんどすべての生物がそれを利用しているのだと考えるべきではないだろうか。

もちろんこれらの話はまったくの自然科学の問題であって、哲学とは直接のかかわりはないのだが、なぜこんな話を今頃蒸し返しているのかというと、複製性の概念を掘り下げて理解することは、そもそも生物の個体性の概念について掘り下げて理解することにつながるわけである。わたしの考えでは、(少なくとも)人間が主観的な意識経験の領域を持つということは、(少なくとも)人間存在が生理学的な身体(個体性)のコンパクト性を離脱した存在であることを意味している。つまり実存に対応する物質系が非コンパクトであることが、物理過程から「3ミリ浮いた」意識経験を持つことの究極的な根拠なのではないかということだ。もちろんこれは今のところそう考えてみているだけの、要するに思いつきでしかない。物理学と形而上学の双方からこの思いつきがどこまで妥当であるのかが検証されなければならない。前者の鍵のひとつが、個体性の概念を根拠づけている複製性なのである。