12月2日の「クロストーク短歌 絵画と短歌」で話した「セガンティーニをめぐって」を掲載しておきます。

実際に話したものとは、多少変更されています。私は絵画については素人なので、多少誤りがあるかもしれませんが、ご寛容を。

===================================================

ジョヴァンニ・セガンティーニ(1858ー1899)はイタリア北部のトレンティーノに生まれました。1865年に母を、その翌年には父を亡くしています。幼いセガンティーニは、異母姉(父の先妻の娘)に預けられます。しかし、異母姉は仕事に追われていたため、セガンティーニは十分な世話を受けることなく育ちます。あとで触れるのですが、母の愛情への渇望は、彼の後の作品に大きな影響を与えることになります。セガンティーニの少年時代は貧困で、浮浪罪でミラノで少年更生施設に入れられたこともありました。そんな厳しい境遇に生まれついたのですが、絵の才能を認められ、じょじょに活躍の場を広げていきます。セガンティーニの絵には、アルプスの農民の姿を美しく描いたものが多いのですが、そこには厳しい生活を送る人々への共感が含まれているのかもしれません。

日本では、倉敷の大原美術館に「アルプスの白昼」という絵が収蔵されています。

さて、文芸雑誌の「白樺」は、西洋画を近代の日本に紹介することにおいて大きな役割を果たしました。武者小路実篤や志賀直哉を中心とする有名な雑誌ですね。

1910年10月号の「白樺」には、南薫造が「ヂオヴアンニ・セガンチニ」という文章を書いており、「信仰によつて慰めらるヽ悲み」という絵が掲載されているそうです。時間がなくて、「白樺」のこの号はまだ見ていないのですが。

1921年には『セガンティニ 泰西名画家伝』(佐久間政一)という本も発刊されています。これは京都府立図書館にありました。モノクロですが、セガンティーニのさまざまな絵の写真が多数載せられています。このようにして、セガンティーニの名は、日本人に知られていったものと思われます。

斎藤茂吉は、ドイツに留学したとき、セガンティーニの絵を見ています。

茂吉は手帳に詳細な記録を残しているのですが、茂吉全集の『手帳13』にこんな記述がありました。1924年、ノイエ・ピナコテーク(ミュンヘンの近現代美術館)を訪れたときに書かれたもののようです。

◎セガンチニーノ絵ガ一ツアル、一人ノ男ガ二頭ノ馬ノクツワノ処ヲトツテヰル、一人ハ後ロデスキヲ使ツテヰル、畑ガ半バ耕サレテヰル。

これは、次の「耕作」という絵を見て書いたのでしょう。二頭の馬のくつわを取っている、というところからわかりますね。

茂吉のメモはとても詳細で、「前面ノ方ニハ石ガ大小コロガツテヰル」「寺ノ塔ガ二ツ見エル」「ソノ向ウハ雪ヲイタヾイタ山デアル。」というふうに書かれています。たしかに前方には石がありますね。寺の塔は2つありますかね? これはちょっと分からなかったのですが、絵の隅々までよく見てメモしていることがよく分かります。ここまで精密に書くことにちょっと驚いてしまうのですが、絵の写真が簡単に手に入れられる時代ではないので、自分の目に焼き付けるように記憶するしかなかった、ということなのでしょう。当時の日本人で、ヨーロッパで実物の絵を見ることができる人はほんのわずかでした。ですから茂吉には、見ることのできない人のためにもじっくりと見なくてはならない、という使命感もあったのかもしれません。茂吉はとても執念深い人で、その性格もよく表れています。

このメモは、

ヨク注意スルトソノカキ方ハ一筆一筆コレハ又Goghナドヽチガツテ細イ筆デヌリ上ゲテ行ツタモノデアル。ソコデ何ダカ織物ヲ見ルヤウナ気ガスル。(略)イロイロノ単色ヲバ丁寧ニヌリアゲタモノデアル。ソコデ気魄ニ乏シイガ静カナシツトリシタ落付ガ見エル。

と続きます。この絵の空を見ると、細い筋のようなタッチが見えますね。これは「色彩分割」と呼ばれる手法です。簡単に言うと、絵の具を混ぜないで、色を並べることによって、透明感のある色彩を生み出す方法なんですね。絵の具を混ぜると色が濁りますから、明るい光の印象を作り出すためには、「色彩分割」が有効なわけです。モネなどの印象派の画家が用いた技法です。

茂吉はそれにも注目してメモしています。「織物」を見ているようだ、という観察は鋭いのではないでしょうか。

『セガンティーニ』(2011年・西村書店)のマティアス・フレーナ―の文章には、

セガンティーニもスーラと同様に純粋色を使用しているとはいえ、その純粋色を斑点としてではなく、描かれた面の上を広がっていく糸状の長い筆触として用いた。セガンティーニは、通常、これらの長い筆触の間に残された空隙を補色関係の純粋色によって埋めていくのである。

と、セガンティーニの「織物」のような筆触について書かれています。

茂吉の歌集『遍歴』には、セガンティーニの絵を詠んだ歌が収録されていて、とても興味深い。

チユーリヒ。九月二十三日著(一九二四年)

アルプスの高原といへばきびしくもつつましく生きし画家に親しむ

セガンチニーの展覧会をゆくりなく見たる幸(さひはひ)いひ合へりけり

チユーリヒはセガンチニーにて心足りこれよりRigi(リギー)に旅たたむとす

牛の頸(くび)にさげたる鈴が日もすがら鳴りゐるアルプの青原(あをはら)を来も

かなたには雪原(ゆきはら)となりつづけるに巌(いはほ)のうへに羚羊(かもしか)ひとつ

これらの歌は、チューリッヒ美術館のセガンティーニの絵を見て作られたものと考えられます。

チューリッヒ美術館にあるセガンティーニの絵といえば、

「アルプスの牧場」(上)、「靴下を編む少女」(下)などが挙げられます。茂吉はおそらくこれらの絵を見たのではないでしょうか。

茂吉も山形県の農村の出身です。蔵王などのみちのくの山々がそびえたつところに茂吉は育ちました。ですから茂吉はこうした絵に描かれた風景に深く共感したのは間違いないと思います。「きびしくもつつましく生きし画家」「展覧会をゆくりなく見たる幸」といった表現には、厳しくも美しい自然の中で生きたセガンティーニへの敬愛がこもっています。

そうして茂吉は、リギ山(アルプスの有名な観光地)に向かいます。そこで茂吉はアルプスの風景を描いた歌をいくつも作っていますが、その構図の作り方には、セガンティーニの影響があるような気がします。「かなたには雪原(ゆきはら)となりつづけるに巌(いはほ)のうへに羚羊(かもしか)ひとつ」なんて、じつに絵画的ですよね。遠景に雪原があり、近景に羚羊がいるという構図。このように、目に浮かぶような遠近法を言葉で生み出していく。こうした手法は、短歌が西洋画から学び取ったことの一つだと思います。

茂吉には「リギ山上の一夜」というエッセイもあり、そこでもセガンティーニの絵について触れられています。

丹念で静かなこの絵(セガンティーニ『曙』)は、アルプス高山国の農民を題材にして、疲れた旅人の僕の心を慰めてくれたのであつたが、今も僕はRigi山上にあつて其等の絵を思ひおこし、その写象は一種の現実性を帯びて僕の眉間にあらはれるのであつた。

アルプスの農民を描いた絵は、ドイツ留学中の茂吉の孤独な心を慰めるものでした。そしてようやくアルプスの高原に実際に訪ね、セガンティーニの絵の世界に入っていくことができたわけです。「その写象は一種の現実性を帯びて僕の眉間にあらはれる」というのは、絵の中の風景が、さらにリアルなものに感じられてきたということですね。「眉間」というあたり、じつに茂吉らしい身体的な表現だと思います。

茂吉の最後の歌集『つきかげ』(1954年刊)にも、

セガンチニの境界の山くだりきて青野のうへに少女(をとめ)ひとりたつ

という美しい歌があって注目されます。このころ年老いた茂吉は日本の敗戦を体験し、深く傷ついていたのですが、セガンティーニを見た日々を回想し、ひとときの慰藉をおぼえているのでしょう。先ほど挙げた「靴下を編む少女」のような「をとめ」を思い浮かべればいいのかもしれません。「境界の山」というのが不思議な表現ですね。空を区切っているようなアルプスの山、世界を分けているような雪山、というふうに理解すればいいのでしょうか。

さて、葛原妙子の『飛行』という歌集にも、セガンティーニを詠んだ歌があるのです。

岩山に凍死の捲毛眩しきにセガンティーニ描く「奢侈の刑罰」

1953年の歌です。この絵はおそらく、「淫蕩な女たちへの懲罰」と呼ばれている次の絵を指しているのでしょう。

「岩山に凍死の捲毛」というのが、この絵にぴったりですね。

とても不思議な絵なのですが、初めのほうで挙げた『セガンティニ 泰西名画家伝』(1921年・佐久間政一)には、

『贅沢の懲しめ』は子を産まざることの懲罰である。この画に於いてはかかる罪を犯した婦人が寒風のまにまに広漠たる雪の原の上で浮動して居る。

というふうに書かれていました。当時の日本では、だいたいこのように理解されていたのだと考えられるでしょう。

葛原妙子は、なぜこの歌を作ったのでしょうか。

あるときは空に突き刺さる山岳をわれは恋する人間よりも 『飛行』

残酷にわが飛ばしゆく幾ページひたすらに子を夫を詠むうたなれば

葛原は同時期にこのような歌を作っています。葛原は戦時中、長野県の浅間山の山麓に疎開していました。ですから、この絵に描かれた雪山の風景は、戦時の記憶を強く呼び覚ますものだったでしょう。一首目の「空に突き刺さる山岳」はまさに日本アルプスの風景ですね。

そして、葛原は「ひたすらに子を夫を詠むうた」を嫌悪しました。古い家族観に縛られることを望まない女性の一人でした。そのような自由な女性は、男性社会の中では処罰を受けることになります。葛原妙子はセガンティーニの絵を詠むことで、自分も罰を受ける側の女性なのだ、ということを、自負も含めて宣言しているのではないでしょうか。

ただ、一言付け加えると、先に引用したマティアス・フレーナーは、

しかし客観的には、描かれた女性たちは苦しんでいないし、耐え忍んでいるようにも見えないことを指摘しておくべきだろう。(略)セガンティーニの探求は、主として形に関したもので、人物像と風景との間にバランスのとれた調和を確立することであり、あからさまに倫理的な批判を加えることではなかった。

とも書いています。セガンティーニは幼いころ母を亡くして異母姉に育てられたため、女性に対する複雑な感情を抱いていました。しかし、それは単純な善悪意識ではなく、「淫蕩な女性」を罰するといっても、美の中に埋葬するような不思議なかたちで発露したのでした。芸術は「あからさまに倫理的な批判」で作られるものではない。倫理的な批判に落ちてしまっては芸術は死んでしまう。それは、短歌にも共通して言えることなのかもしれません。

ところで、須藤岳史さんに教えていただいたのですが、葛原妙子は「藝術新潮」という雑誌を読んでいたらしいのです。「藝術新潮」は1950年に創刊された雑誌で、敗戦から間もないころの日本人に、海外の芸術の情況を伝えるという大きな役割を果たしていました。葛原の歌は1953年の作なので、この年の「藝術新潮」を調べてみました。ちなみに当時の「藝術新潮」は、大阪の中之島図書館で閲覧することができます。

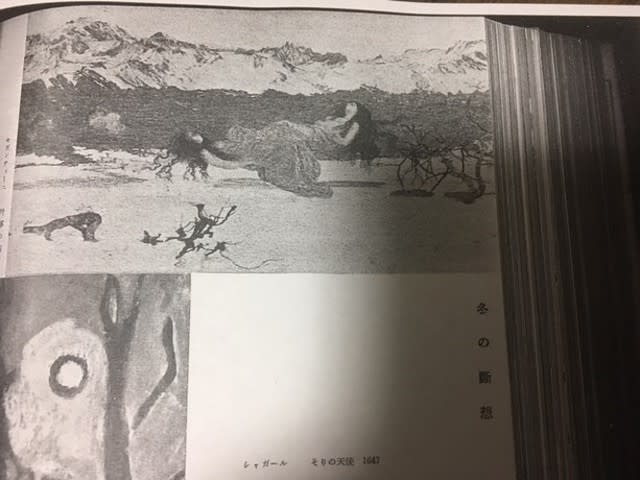

すると、1953年12月号の「冬の断想」というモノクロの口絵ページに、あの絵があったのです!

絵のキャプションには、セガンティーニ「奢侈の刑罰」と書かれています。ですから、この「藝術新潮」12月号をもとにして歌を作ったのは、ほぼ間違いないと言っていいでしょう。

当時の「藝術新潮」は、数は多くはないですが、カラーの口絵ページで海外の絵を紹介したりしているし、美術評論が豊富に掲載されています。1953年といえば、敗戦から8年しか経っておらず、貧しく苦しい時代というイメージを私は持っていたのですが、文化においては非常に早く復興している感があります。1952年には、東京国立近代美術館やブリヂストン美術館が開館しています。戦争の時代、アメリカによる占領期が過ぎ、庶民がようやく自由に絵画を楽しむことができるようになった時代と言っていいのではないでしょうか。

それからこの年は、斎藤茂吉が亡くなった年でもあります。葛原妙子は茂吉に深い関心を抱いていました。

「茂吉をこっちへ取ってしまおう!」

余り遠くない昔、森岡貞香と茂吉を論じた末、噴き出したいような熱っぽさで話し合った記憶がある。とってしまおう、が、もともとこっちのものなのだ、となり、二人共決死的大真面目であった。

『孤宴』

1958年に書かれた文章です。「とってしまおう」というのは、茂吉から表現を摂取しよう、ということです。葛原は茂吉を必死に読んでいました。1948年に出た茂吉の『遍歴』、つまりセガンティーニを詠んだ歌が含まれている歌集も、おそらく読んでいたはずです。

茂吉は、アルプスの農民を描いた写実的な絵に心惹かれました。葛原妙子はそれに対して、セガンティーニの幻想的・象徴的な絵を歌いました。ここに、葛原妙子の茂吉への対抗心が表れている、と読むのは無理があるでしょうか。

茂吉は、セガンティーニの象徴主義的な側面を全く理解しようとしませんでした。「雪中の木」という1938年に書かれたエッセイがあります。

そして「悪しき母」と題してあるので、よく画面を凝視すれば、左手の山嶽に近い木の処にも幾組かさういふ母子を描いてゐる。セガンチニは、かかる深秘的夢幻的象徴的な内心の要求によつて、斯く描かねばならなかつたものと見える。/併し自分は、さういふ母子などが全く無いことにしてこの絵を鑑賞することを好んだ。この気持は今でも大方変らないやうである。

これは、ウィーンのベルヴェデーレ・オーストリアに展示されていた「悪しき母たち」について書かれたものです。

このエッセイでも茂吉は、絵の様子を細かく記述しています。茂吉は「心の寂しい時には度々見に行つた。」と書いています。好きな絵だったのでしょう。

ところが茂吉は、この絵の「深秘的夢幻的象徴的」な表現を否定します。「自分は、さういふ母子などが全く無いことにしてこの絵を鑑賞することを好んだ。」というところには、唖然としてしまいます。セガンティーニは、幼年期に母を失い、母の代わりとなった人に冷遇された体験を、こうした絵の中で象徴的に表現しているわけですが、茂吉はそれを全く受け入れることができません。母子の姿は無視して、雪山や雪の木だけを鑑賞していたわけです。茂吉は「写実・写生」の歌人なので、このような幻想的なモチーフには、拒絶反応を示すのです。

これに対して、塚本邦雄は猛然と批判を加えています。塚本は『茂吉秀歌 [霜][小園][白き山][つきかげ]』の、「セガンチニの境界の山くだりきて青野のうへに少女(をとめ)ひとりたつ」(『つきかげ』)を取り上げた後の部分で、次のように痛烈に攻撃しているのです。

この程度が、茂吉の、セガンティーニ観の「境界」でもある。彼に、セガンティーニは理解できないだらう。この画家の真骨頂は、決して素朴なアルプス風景やその地の風俗などではない。

これでは折角セガンティーニに会ひながら、目をつむつて通り過ぎたも同然、この人の鑑賞眼も、対象は結局、ルネサンスから印象派どまりだらう。

茂吉のセガンティーニ観には、はしなくも彼の幻想芸術、もしくは象徴主義芸術理解の限界が露呈されてゐる。

塚本は、茂吉には「セガンティーニは理解できないだらう」と厳しく切り捨てます。これは正確には、セガンティーニの象徴主義の側面は理解できない、と言ったほうがいいのかもしれません。セガンティーニには、「落穂拾い」などの農民の姿を写実的に描いたミレーを尊敬する思いもありました。しかし、それだけではなく〈母性〉という魔を、絵画で描こうとする意志がありました。セガンティーニは1899年に亡くなってしますから、ギュスターヴ・モロー(1826-1898)などの「世紀末芸術」の画家たちと同時代でもあるわけです。

ギュスターヴ・モロー「オルフェウス」

写実的な表現の中に、悲傷的な物語を呼び込むという方向性や精神性には、共通するものがあるように思います。

そして、葛原妙子も、それに共鳴していたように感じるのです。

水死のオフェリヤ顕(た)つはしばらく水に揺れただよへるあはき花びらのゆゑ 『飛行』

下の句を読むと、水に揺れる花びら(現実)を歌っているのですが、それに「水死のオフェリヤ」という幻影を重ね合わせている。セガンティーニの、写実的な雪山に浮かぶ女性の幻像という画面構成に近い方法が試行されているわけです。

セガンティーニという同じ画家であっても、絵を見る人が違えば、まったく別々のものを引き出してしまう。特に世代が違う場合、絵の見え方は大きく変わってしまうのです。斎藤茂吉・葛原妙子・塚本邦雄という三人の歌人の歌や文章を並べてみると、絵画の影響の変容が鮮明に見えてきて、大変興味深く思います。