構図の基本を理解して、より美しい写真を撮りましょう。現実を記録するだけの写真から、本物の写真を撮るためには、これらの構図のルールを守ってみてください。また、これらのルールをあえて破って、刺激的な作品を作ることもできます。ただし、「ルールを知っているからこそ、ルールを破るのだ」という事が伝わるようにしてください。

構図とは何か?

構図とは、写真の構造のことです。写真の中での被写体の配置、つまり写真の端や残りの要素との位置関係です。巧みな構図は、小さな要素が被写体を美しく補い、見る人の視線を被写体に誘導します。

構図にはいくつかのルールがあります。その中には単なる推奨事項もあり、それを守ることで写真の美しさが増します。しかし、それを無視すると写真の質が低下するものもあります。

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/1250 s, f/2.0, ISO 80, 焦点距離 5.1 mm (24 mm相当)

写真の構図は、そのほとんどが絵画から継承されたものです。しかし、真っ白なキャンバスを使って自由に構図を決められる画家に比べて、フォトグラファーには不利な点があります。果物でも撮影しない限り、被写体を自由にコントロールすることはできません。しかし、被写体をフレーム内に収めるための基本的なツールは、「立つ位置」と「レンズの焦点距離」の2つです。ちなみに、これらの選択肢を使用して視点にも影響を与えますが、それはまた別の機会にご紹介したいと思っています。

構図は主に、見る人の目を被写体に導き、その注意を引きつけることを目的としています。被写体から目をそらすような要素が含まれている場合は、主に構図が悪いと判断されます。

失敗しない構図ルール

1. 被写体を際立たせる 良い構図を作るために一番気をつけなければならないのは、被写体と背景をしっかりと分離することです。そのためには、焦点深度を小さくして、被写体と背景の位置関係を常に確認しながら構図を決めていくことが大切です。

写真を始めたばかりの人は、被写体にばかり気を取られて、背景にまで気が回らないことがあります。その結果、撮った写真が「頭の後ろに何か物が出てた 」というような問題につながります。

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/50 s, f/2.8, ISO 80, 焦点距離 12.8 mm (60 mm 相当)

2. 要素が触れないようにする また、個々の要素がお互いに接触したり、画面の端と接触したりしないように注意する必要があります。もし、要素が重なってしまった場合は、それが構成上のミスではなく、美的な判断であることをしっかり目に見える形で示してください。

見栄えの良い写真の構図ルール

3. フレームを埋める 基本的なルールですが、無視されがちなのが「写真のフレーム全体を埋める」ということです。写真を撮り始めたばかりの人は、ポートレートを撮ろうと思っても、撮ってみたらフレーム内に小さな人物があり、周りには興味のないものが沢山あって、見る人は、ポートレートではなく、その他が気になってしまうような写真になったということがよくあります。

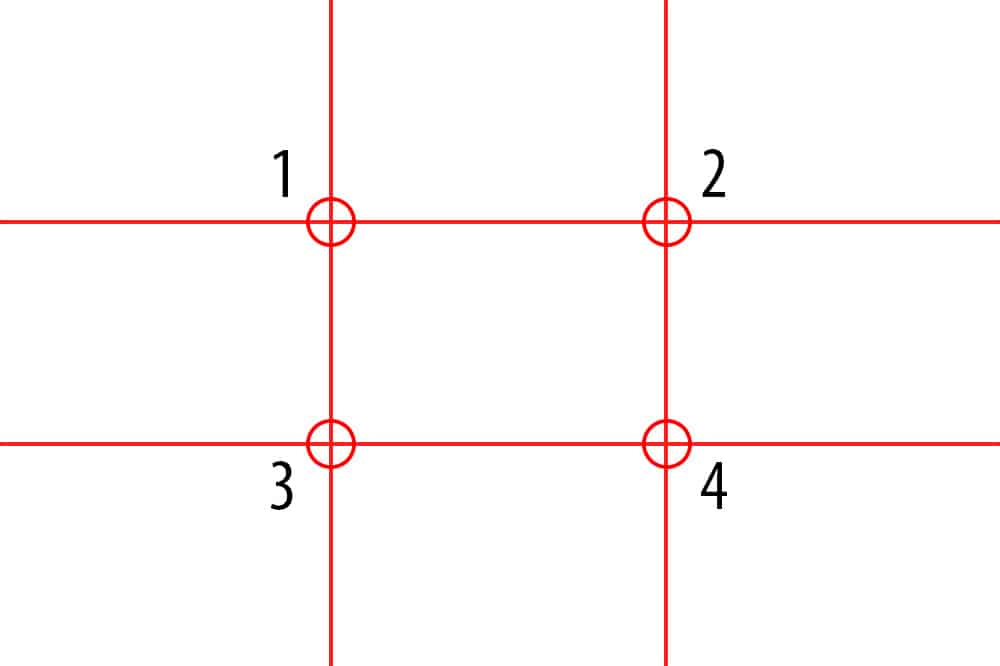

4. 対象を黄金比スポットに置く あなたが撮影するほとんどのテーマは、センター構図には適していません。しかし、カメラは画面の中央にフォーカスポイントがあるので、初心者はその上に被写体を置いてしまう傾向があります。

黄金比と呼ばれる場所に被写体を置くことで、よりきれいな構図を得ることができます。少し簡単に言うと、画像を縦横に3分割して、その交点する4つの場所を被写体に適した場所として扱うことです。

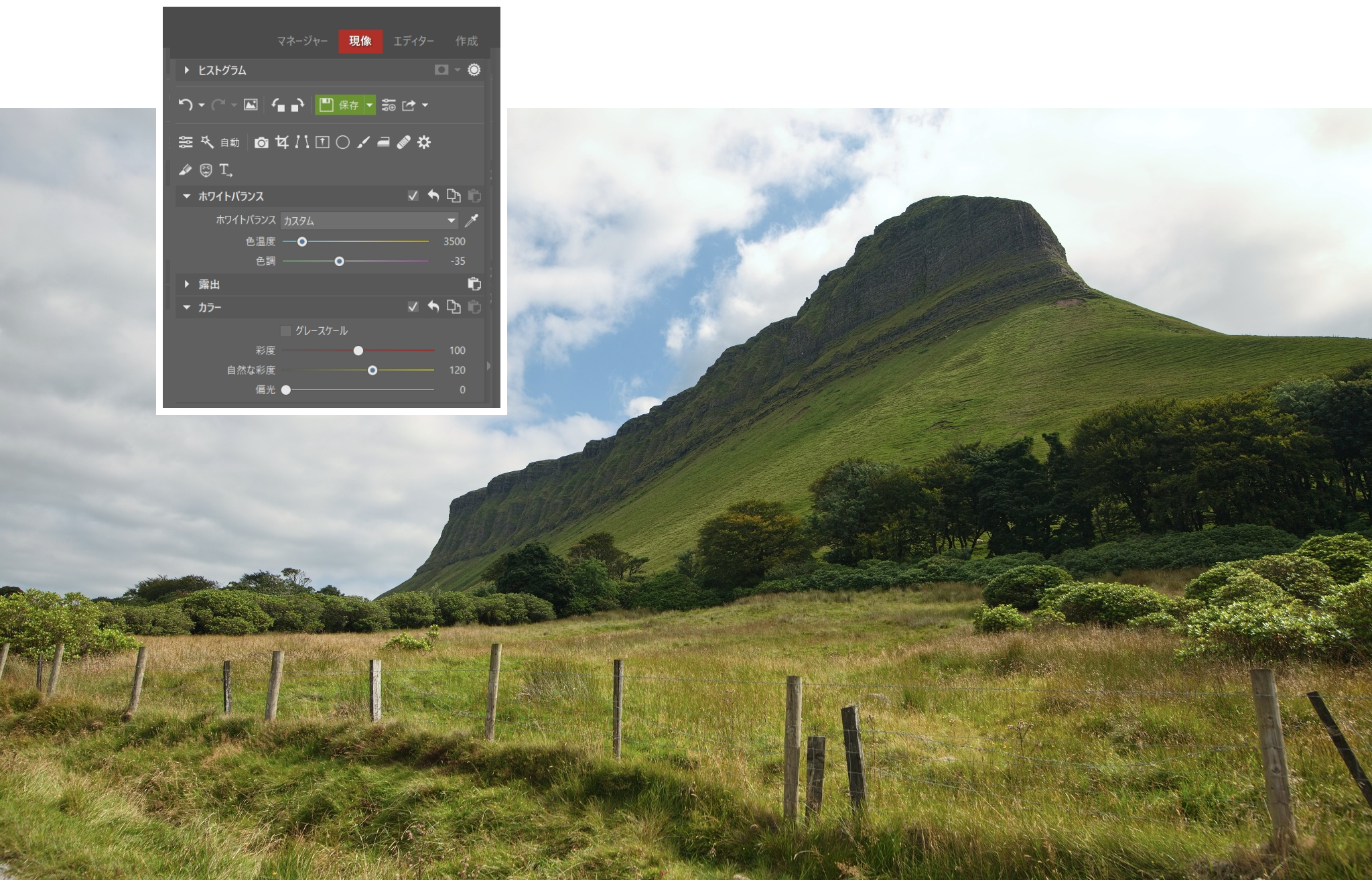

5. 三分割法を使用する 先ほど、被写体の配置に関連して、画像を3分割することを述べました。この法則は、画像内の空間を分割するときにも有効です。例えば自然写真 では、水平線を真ん中に置くのではなく、画面の3分の1の位置に置くのがよいでしょう。そうすることで、よりダイナミックな写真になります。最終的に空を多く入れるか、風景を多く入れるかは、その風景の面白さによります。

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/800 s, f/2.6, ISO 200, 焦点距離10.2 mm (48 mm 相当)

6. 被写体を目立たせる 背景から被写体を浮かび上がらせ、黄金比のポイントに被写体を配置しました。次は、すべての人の視線を被写体に集めることです。そのためには、「ガイドライン 」が必要です。ガイドラインは、見ている人の視線をもっとも重要な要素へと集めるのに役立ちます。道やフェンスや壁など、パターンの繰り返しのあるものが効果があります。

これらの画像要素の仕組みは、見ている人の目に留まると、そのレールに沿って誘導されます。被写体に向かって誘導されれば、目的は達成されたことになります。しかし、気をつけなければならないのは、その逆で、見る人の視線を写真の外に導いてしまうようなガイドラインです。このようなガイドラインは、あなたの写真には必要ありません。

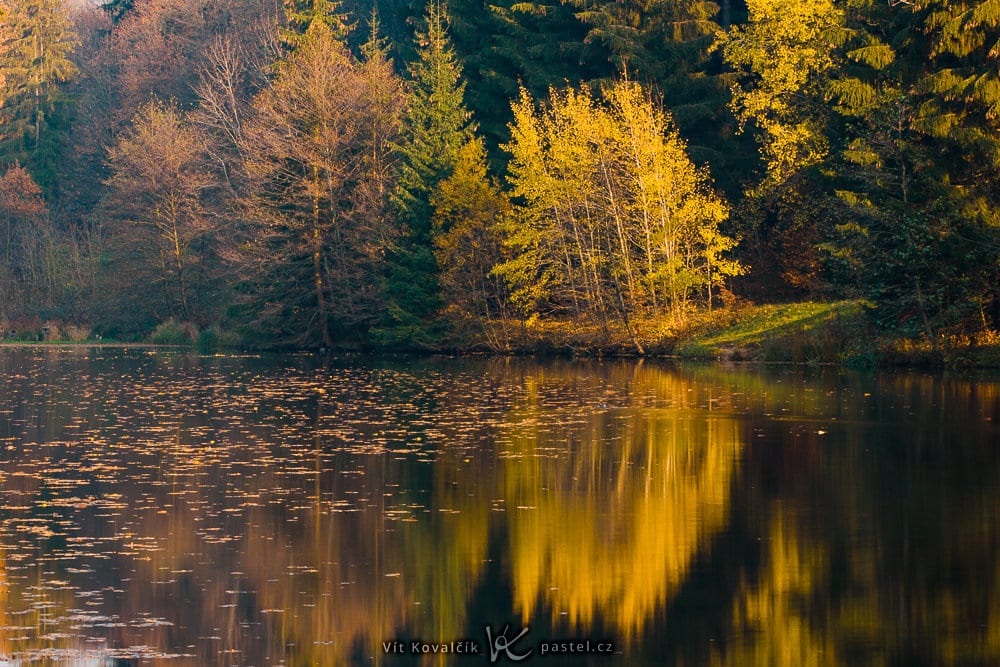

7. 手前に何かを配置する 写真は2次元のメディアであり、3次元の世界を表現するものです。写真で空間を表現するための基本的な道具は、光を使った作業です。この作業については、今後、解説していきます。

しかし、写真に前景を与えることで、空間を加えることもできます。これは、写真を3つの基本レイヤー(前景、被写体、背景)に分けることで、空間の奥行きを表現するものです。特に広角レンズで撮影した自然写真では、前景を入れることが重要です。

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/500 s, f/4.5, ISO 80, focus 5.1 mm (24 mm 相当)

8. フレームの端を整える 構図を決めながらフレームの端を見ると、絵の中で役割を果たさず、見る人の注意をそらすような要素がフレームに入り込んでいないかどうかがわかります。空に入り込む木の枝などは、その典型的な例です。幸いなことに、このような問題は、現在ではフォトエディターで簡単に修正することができます。

9. コントラストの追求 被写体を強調するための非常にシンプルで効果的な方法の1つは、被写体と対照的な背景を見つけることです。コントラストといっても、いくつかの種類があります。鮮やかな色の被写体を、くすんだ背景で撮影するような色のコントラスト。白黒写真のように、色調を対比させることもできます。また、古いものと新しいもの、滑らかなものと荒いもの、ピカピカのものとボロボロのものなど、より抽象的なコントラストも可能です。

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/1250 s, f/4.5, ISO 100, 焦点距離 12.8 mm (60 mm 相当)

10. リズムを探す 印象的な構図を作るには、パターン化されたものを繰り返すことで背景を構成する方法があります(柱の列、1種類の果物が入った木箱など)。このようにして写真にリズムを持たせ、被写体を適切に配置することで、そのリズムを中断させることができます。並んだものでリズムを作り、それが遠ざかっていくと、写真に果てしなさを感じることができます。見ている人は、柱の列などが終わらないように感じます。

11. 対角線に構成する 地平線を少し傾けたりするのは、構図の基本的なミスです。これもZoner Photo Studio X で修正できるミスですが、修正した時に写真の重要な部分が失われてしまう危険性があります。しかし、画像を意図的に回転させることで、よりダイナミックな画像にすることができます。ただし、構図のミスではなく、意図的に回転させていることがわかる程度の大きさが大切です。意図的に回転させた写真をむやみに多用することは、フォトグラファーが陥りやすい典型的な罠であり、克服しなければなりません。

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/800 s, f/2.8, ISO 400, 焦点距離 12.8 mm (60 mm 相当)

12. 構成のバランスをとる 画像を構成するすべての要素には、意味があります。これは主に、フォトグラファーのメッセージとしての重要性と、他の要素との相対的な大きさによるものです。写真はバランスが大切です。見ている人は、画像が片方に寄っていると感じてはいけません。例えば、主な被写体が副次的な被写体(例:観光客がランドマークのそばに立っている)よりも小さい場合、主な被写体を写真の端に、副次的な被写体を中央に配置することで、バランスのとれた構図を実現することができます。

13. 最終的な出力のために作成する 垂直線の後退は、建築写真のもう1つの根本的な間違いです。これらは、遠近法の変更を可能にする特殊なレンズ(チルトシフトレンズ)を使用するか、より安価にフォトエディターで修正できます。ただし、これらの被写体を撮影するときは、問題を考慮に入れて、画像のより広い領域を構成する必要があります。編集中に画像の大部分が失われるためです。

写真を撮影する際には、印刷する紙のサイズも考慮する必要があります。パソコンでしか見ないような写真や、小さいサイズの写真の印刷物なら、壁に貼るようなポスターよりも、写真の要素を少なくするとよいでしょう。

個々の構図のルールについては、今後の記事で詳しくご紹介していきます。

構図のルールをうまく利用する

構図の基本的なルールを守ることで、あなたの写真は、見る人にとって見栄えが良く、魅力的なものになるでしょう。写真を見る人は、本を読むのと同じように写真を読みます。本を読むのと同じように、何が主役なのかが一目瞭然で、他の要素が邪魔をしていなければ、その写真をより楽しむことができます。

そして、構図のルールをあえて破ることで、”読み手 “を挑発し、興奮させることができるのです。写真の中に不確かなものを挿入し、観客を少し苛立たせる。このような写真は、記憶に残りやすいものです。しかし、これはルールを知らないのではなく、意図的にルールを破っていることを明確にしなければなりません。そうでなければ、写真は見ている人に興味を持つより、怒らせることになります。撮影した写真をより魅力的にしてみましょう。