さてこちら米原における尊良親王は、武文を京にお遣わした後は、久々の御息

所と御対面のあり様など、思い浮かべながら対面出来る日を一日千秋の思いで、待ちこがれていたのであるが、武文都へ出てから、早くも数カ月たち,元弘二年も暮れ、三年の年も明けたのに、都より何の便りもなく、宮の心痛も一方でなく側で仕える、大平、有井は慰める言葉に苦しんだ。其のころ京から下った旅人の話によると「御息所は確か去年の九月二日武文を伴もに都を立たれ、土佐に向かって、旅立たれたということ承った」ということであった それを聞いた宮は,日頃の危惧が現実となり、道中で人に誘拐されたのか,或いは遭難にあって、武文諸共、海の藻屑となり果てたのだろうか?と大変になげき悲しまれたのである

それより間もなきある日、有井川の一漁師が,沖より帰る途中、たかはまの沖

二丁ばかりのところにある,”礁”後に名付けられた”衣掛礁(きぬかけばえ)”に美しい衣がかかっている・・・と庄司のもとへ、持参した。これこそ、武文上京のおり、庄司が真心こめて、作り上げ、御息所に差し上げた衣であった,鳴門の海難事故のおり、海中龍神の怒りを鎮めるため、海中に投げ込んだ、御息所の衣の小袖であったに違いない。

(きぬかけ礁)

不運の中でも一縷の望みを持ち続けた、宮も,最早絶望の悲嘆に陥り、二人の供養のため、自らお経を書写され、日夜念仏唱えて、二人の冥福を祈ったのである。

さてお衣がかの礁に掛かって以来、そのお衣と寸分違わぬ模様のpはまぐりと思はれる貝が,入野の海岸で産するようになりその名も小袖貝と名付けられたようである。

この名をかりて、入野の古くから造り酒屋である宮川酒造では”銘酒小袖貝”

として、その名声を博した、ものである。今でも其の銘柄で、販売しているようだ。

(銘酒 小袖貝)

(銘酒 小袖貝)

畑における宮の数寄な御生活中、全国には,処々で官軍が決起し、北条の運命も旦夕に迫る情勢となり、楠木正成義軍の先駆けをはじめ,護良親王のご活躍

で、九州の菊地氏、播磨の赤松氏、伊予の河の得能氏等の奮起があり、新田義貞、

足利尊氏が官軍として、これに応ずるに及び,五月七日には六派羅,五月二十二日

には、鎌倉が陥り、さすが専横を、ほしいがままにした、執権の高時も自殺に及び

北条氏もここで滅びることとなる。

先に情勢好転により、ひそかに隠岐の行在所を立ち出られた,後醍醐天皇は名和

長利の奉護を受けていたが、間もなく都へ還行なされたのである、この知らせは、

いち早く、尊良親王のもとへも知らされたので、親王の喜びも一方ではなかったようである。やがて宮も京へ還えられるようになり、有井庄司にも京まで伴うよう要請したが、庄司は感涙にむせびながら、あまりの老齢を理由に御断りしたのである。宮は弾正の息子大膳等を伴って無事都へ立ち帰られたのである。

憂き目の多かった畑の生活など思い浮かべながら、今のご帰京はいかほどか、お悦びになったことであろう、また時に触れ、折に際して、苦しかった畑での出来事

を思い起こしては、大平、有井等の忠節を思い浮かべて、何おほどかうれしく又、

懐かしく感じたことであろう。 間もなくして、有井庄司が病死したとの知らせを受け、その冥福を祈るため,当時多額の資金を要したと思われる,五輪の石(五輪

の塔とも言う)を多数にわたり送られたという・。有井川の長尾山の畝にある、庄司の墓は、宮から送られた、この五輪の石で飾られている。

有井庄司の墓()高知県史跡)

この五輪石は、遠く京の都より舟で運ばれて,来たのである、その舟がついた、

海辺が、たかはまの沖、幾丁か沖合であり、その舟着いた途端、あまりの重さ

に舟が座礁し大半の五輪石が砂に埋まったと伝えられる。庄司の墓は其の一部堀

おこし、陸に揚げたものという、たかはまの地名は昔高い砂浜が開けていたので

”たかはま”というと思っていたのであるが、たかはまの沿岸にある、喫茶、民宿

”たかはま”の店主にきけば、おきには,衣掛け礁があり、また前説宮から、庄司に送られてきた五輪の石が埋っている浜であるから、それは、「高浜」ではなく貴い浜、即ち「貴浜(たかはま)」であるという。それはどちらでも、史跡にまつわる由緒ある浜には違いない。

たかはま海岸風形(現在)

高い砂浜も低くなり今は平坦の砂に覆われた海岸線

都に還られた、宮は、かねて盗賊松浦五郎に拉致され、危うく其の命を失うところを、旅の僧の一言で、奇跡の難を逃れて、淡路の竹島に流れつき、そこに住まいしていた,典侍の君をお迎えし,京で住まいをされていたのであるが、太平の代は長続きなく、建武ニ年足利尊氏の反乱があり,世は再び乱れ,中興の業もつかの間

宮は勅命により、関東管領で新田義貞を従え、高氏討伐に東下されたが、その軍勢は武運つたなく、箱根竹の下の乱にて敗れ、都に退陣のやむなきに至った。その後高氏の横暴は日増しに増大、後醍醐天皇の比叡山行幸や、官軍新田・楠木等の軍勢に敗れて,遠く九州まで落ち伸びた、尊氏の敗北により、天皇も再び京に御戻りになられた。

しかしまた高尊氏は九州より勢いを盛り返し、京に攻め上がったため、これを迎えて反撃したのが、楠木であり、正成は湊川で戦死、義貞も敗れて都に退いたので、天皇は再び比叡山に避難されたのである。

この前後において,尊良親王も幾多の合戦に参戦なされ、あらゆる苦難に耐えられたことは、貴い身分でありながら、これほど苦難の道を歩かれた、貴賊は、数ないと心得、今もなお慰言を言いたい気持ちがする。

歴史は繰り返すといわれるが、現代の世に照らし合わせても、似通った面の多々

あることを、感じる。

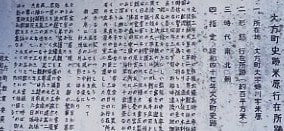

この物語は、大方町史「尊良親王の哀歌」を大いに参考とし、編纂したものである。

[ つれづれなるままに、日暮し、コンピュターに向かいて、心にうつりだすよしなしごとを、そこはかとなく、たたきつければ、あやしゅうこそ、もの狂ほしけれ」

所と御対面のあり様など、思い浮かべながら対面出来る日を一日千秋の思いで、待ちこがれていたのであるが、武文都へ出てから、早くも数カ月たち,元弘二年も暮れ、三年の年も明けたのに、都より何の便りもなく、宮の心痛も一方でなく側で仕える、大平、有井は慰める言葉に苦しんだ。其のころ京から下った旅人の話によると「御息所は確か去年の九月二日武文を伴もに都を立たれ、土佐に向かって、旅立たれたということ承った」ということであった それを聞いた宮は,日頃の危惧が現実となり、道中で人に誘拐されたのか,或いは遭難にあって、武文諸共、海の藻屑となり果てたのだろうか?と大変になげき悲しまれたのである

それより間もなきある日、有井川の一漁師が,沖より帰る途中、たかはまの沖

二丁ばかりのところにある,”礁”後に名付けられた”衣掛礁(きぬかけばえ)”に美しい衣がかかっている・・・と庄司のもとへ、持参した。これこそ、武文上京のおり、庄司が真心こめて、作り上げ、御息所に差し上げた衣であった,鳴門の海難事故のおり、海中龍神の怒りを鎮めるため、海中に投げ込んだ、御息所の衣の小袖であったに違いない。

(きぬかけ礁)

不運の中でも一縷の望みを持ち続けた、宮も,最早絶望の悲嘆に陥り、二人の供養のため、自らお経を書写され、日夜念仏唱えて、二人の冥福を祈ったのである。

さてお衣がかの礁に掛かって以来、そのお衣と寸分違わぬ模様のpはまぐりと思はれる貝が,入野の海岸で産するようになりその名も小袖貝と名付けられたようである。

この名をかりて、入野の古くから造り酒屋である宮川酒造では”銘酒小袖貝”

として、その名声を博した、ものである。今でも其の銘柄で、販売しているようだ。

(銘酒 小袖貝)

(銘酒 小袖貝)畑における宮の数寄な御生活中、全国には,処々で官軍が決起し、北条の運命も旦夕に迫る情勢となり、楠木正成義軍の先駆けをはじめ,護良親王のご活躍

で、九州の菊地氏、播磨の赤松氏、伊予の河の得能氏等の奮起があり、新田義貞、

足利尊氏が官軍として、これに応ずるに及び,五月七日には六派羅,五月二十二日

には、鎌倉が陥り、さすが専横を、ほしいがままにした、執権の高時も自殺に及び

北条氏もここで滅びることとなる。

先に情勢好転により、ひそかに隠岐の行在所を立ち出られた,後醍醐天皇は名和

長利の奉護を受けていたが、間もなく都へ還行なされたのである、この知らせは、

いち早く、尊良親王のもとへも知らされたので、親王の喜びも一方ではなかったようである。やがて宮も京へ還えられるようになり、有井庄司にも京まで伴うよう要請したが、庄司は感涙にむせびながら、あまりの老齢を理由に御断りしたのである。宮は弾正の息子大膳等を伴って無事都へ立ち帰られたのである。

憂き目の多かった畑の生活など思い浮かべながら、今のご帰京はいかほどか、お悦びになったことであろう、また時に触れ、折に際して、苦しかった畑での出来事

を思い起こしては、大平、有井等の忠節を思い浮かべて、何おほどかうれしく又、

懐かしく感じたことであろう。 間もなくして、有井庄司が病死したとの知らせを受け、その冥福を祈るため,当時多額の資金を要したと思われる,五輪の石(五輪

の塔とも言う)を多数にわたり送られたという・。有井川の長尾山の畝にある、庄司の墓は、宮から送られた、この五輪の石で飾られている。

有井庄司の墓()高知県史跡)

この五輪石は、遠く京の都より舟で運ばれて,来たのである、その舟がついた、

海辺が、たかはまの沖、幾丁か沖合であり、その舟着いた途端、あまりの重さ

に舟が座礁し大半の五輪石が砂に埋まったと伝えられる。庄司の墓は其の一部堀

おこし、陸に揚げたものという、たかはまの地名は昔高い砂浜が開けていたので

”たかはま”というと思っていたのであるが、たかはまの沿岸にある、喫茶、民宿

”たかはま”の店主にきけば、おきには,衣掛け礁があり、また前説宮から、庄司に送られてきた五輪の石が埋っている浜であるから、それは、「高浜」ではなく貴い浜、即ち「貴浜(たかはま)」であるという。それはどちらでも、史跡にまつわる由緒ある浜には違いない。

たかはま海岸風形(現在)

高い砂浜も低くなり今は平坦の砂に覆われた海岸線

都に還られた、宮は、かねて盗賊松浦五郎に拉致され、危うく其の命を失うところを、旅の僧の一言で、奇跡の難を逃れて、淡路の竹島に流れつき、そこに住まいしていた,典侍の君をお迎えし,京で住まいをされていたのであるが、太平の代は長続きなく、建武ニ年足利尊氏の反乱があり,世は再び乱れ,中興の業もつかの間

宮は勅命により、関東管領で新田義貞を従え、高氏討伐に東下されたが、その軍勢は武運つたなく、箱根竹の下の乱にて敗れ、都に退陣のやむなきに至った。その後高氏の横暴は日増しに増大、後醍醐天皇の比叡山行幸や、官軍新田・楠木等の軍勢に敗れて,遠く九州まで落ち伸びた、尊氏の敗北により、天皇も再び京に御戻りになられた。

しかしまた高尊氏は九州より勢いを盛り返し、京に攻め上がったため、これを迎えて反撃したのが、楠木であり、正成は湊川で戦死、義貞も敗れて都に退いたので、天皇は再び比叡山に避難されたのである。

この前後において,尊良親王も幾多の合戦に参戦なされ、あらゆる苦難に耐えられたことは、貴い身分でありながら、これほど苦難の道を歩かれた、貴賊は、数ないと心得、今もなお慰言を言いたい気持ちがする。

歴史は繰り返すといわれるが、現代の世に照らし合わせても、似通った面の多々

あることを、感じる。

この物語は、大方町史「尊良親王の哀歌」を大いに参考とし、編纂したものである。

[ つれづれなるままに、日暮し、コンピュターに向かいて、心にうつりだすよしなしごとを、そこはかとなく、たたきつければ、あやしゅうこそ、もの狂ほしけれ」

src="http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6c/ab/2fd35078de70b2e59a2e326833e0c780.jpg">

src="http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6c/ab/2fd35078de70b2e59a2e326833e0c780.jpg">