まずひとつ結論から申し上げるに・・・「尾鷲香杉」の床材や壁板・・・並びに同丸太の辺材部の枠材などの造作材を自然乾燥でおこなう事はかなり難しいと思われます。

この丸太は、まぁ産地はともかく・・

赤身の色も揃っていて、しかも素人受けの良さそうな感じの色でしょ。

これくらいの「木力(きじから)」の杉なら

自然乾燥でも結構いけると思われます。

こないだお話した「葉枯らし」をかけても、かなり乾燥が進むと思われます。

「葉枯らし」で乾燥が進む木というのは、それだけ精油分の量もたいしたことない量とも言えます。

もともとの水分含有量が少ない木=精油分も少ない木=乾きやすい木

という事ですね。

それに対して畦地製材所さんの「尾鷲香杉」の丸太はこれ。

もう全然違います。

もう全然違います。

「あぶらぎっしゅ」な精油分です。

こんな木はいくらほっぽっておいても乾きゃしない。

これを自然に乾燥するまで放置しとく・・・というビジネスは成り立ちづらい。

け・れ・ど・も・・・こいつが乾いた際には、もの凄い精油分が源の、次元が違う芳香が得られます。

実はぼく、・・・以前、貴重な経験をしていまして・・・

愛工房と出会ってすぐの頃、

愛工房ではない他の低温乾燥材(しかも畦地製材所さんと同じ三重県産)の板を木材製品市場で買ったのですが、木じたいの精油分も凄い木だったのですが、乾ききっていなくて(「愛工房の凄いトコは乾ききるトコにあります。他の低温乾燥は乾き切らない感じ)・・・含水率で30%台くらい・・・そのままじゃ使えないので、1年間工場の中で立ててほっぽっておいたんですが、それでも全然、乾きませんでした。

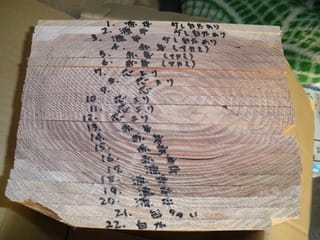

部位で言うとこの写真で言う2番くらいのトコの板ですよ!!厚みは36ミリ。それが含水率30%台から1年かけてもさっぱり乾燥が進まなかったのですよ!

部位で言うとこの写真で言う2番くらいのトコの板ですよ!!厚みは36ミリ。それが含水率30%台から1年かけてもさっぱり乾燥が進まなかったのですよ!

いわゆる黒心(くろしん)材というのは

それくらい乾燥が進まないのです。

がしかし、外部放置した際にも腐らないし、あきらかに違う「木力」を持っています。

これは黒じゃなく赤の「尾鷲香杉」用の丸太です。畦地秀行氏が指さしています。色は黒っぽい(濃い)赤でしょ。

これは黒じゃなく赤の「尾鷲香杉」用の丸太です。畦地秀行氏が指さしています。色は黒っぽい(濃い)赤でしょ。

これもこれでなかなか乾燥しそうにない色してますでしょ。

整理しますと・・

精油分豊富な杉=水分含有量も多く=乾燥が進まない杉=でも乾けば凄い!次元が違う芳香・・・その芳香がぼくらに有用・・・芳香の源は精油分→精油分豊富な杉に戻る

という事です。

ですから、自然乾燥でいけちゃう杉は、たいていの場合は精油分含有量ランキングとしては

「尾鷲香杉」とは比較にならないのです。

もう1回「尾鷲香杉」の丸太をお見せしますが、これで樹齢100年くらいです。

もう1回「尾鷲香杉」の丸太をお見せしますが、これで樹齢100年くらいです。

杉は樹齢150年から200年を超えるとまったく別な杉になります。

芳香もぜんぜん異次元になります。まろやかさが違ってきます。

ですから、これを上回る凄さの芳香の杉の床材を探すとなると・・・

吉野あたりの樹齢200年くらいの丸太で作るしかありません。

まぁ全国各地に樹齢200年の杉の木はあるのでしょうが

ゴロゴロあるのは吉野くらいでしょう。

その杉で作れば「尾鷲香杉」を超える

「スーパー吉野香杉!」ができるのでしょうが、価格はいったい「尾鷲香杉」の何倍になるのか見当もつきません。

ですから床・壁だけでも、数ある杉の中でも「尾鷲香杉」を使うというのは

極めて「あり得る選択」だとぼくは思っていて、お客様にもそうお話しています。

年がら年中、いつでもこれだけの精油分のクオリティの杉の床材を製造し続けるには、それだけ精油分豊富な杉の丸太をやっぱり、年がら年中、入手できる土地じゃなきゃなりませんが、これも産地で言うと奈良・和歌山・三重とこないだお話しましたが・・・もう一つ足すと高知県あたりじゃなきゃ入手し続けられないのではないでしょうか。

全国に精油分豊富な杉はチラホラあっても

いつでも入手可能な杉の選手層の厚さはやはりそれらの地域になるのではないでしょうか。

林産地の話の中で

設計士さんや工務店さんは、そのストーリーですとか

近さ=地産地消に優位性をお持ちになる方が多いので

あえて木材の質(=精油分の量)に絞った話をしてみました。

特に杉はぜんぜん違ってきます。

産地で違うし、同じ産地でも全然違うのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます