最近、『聞書き 南原繁回顧録』丸山眞男・福田歓一編 東京大学出版会をぱらぱらと読んでいる。

そこに会津八一の名を見つけた。

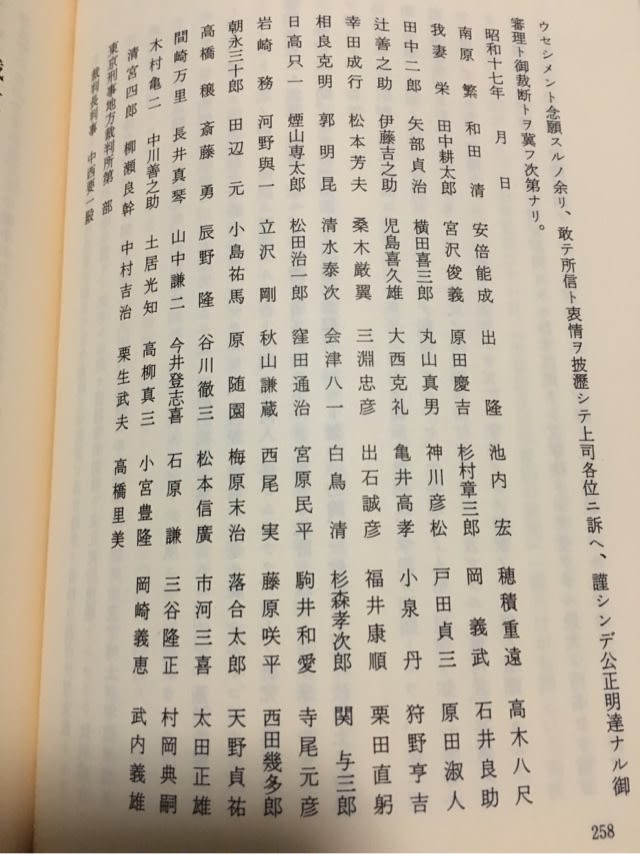

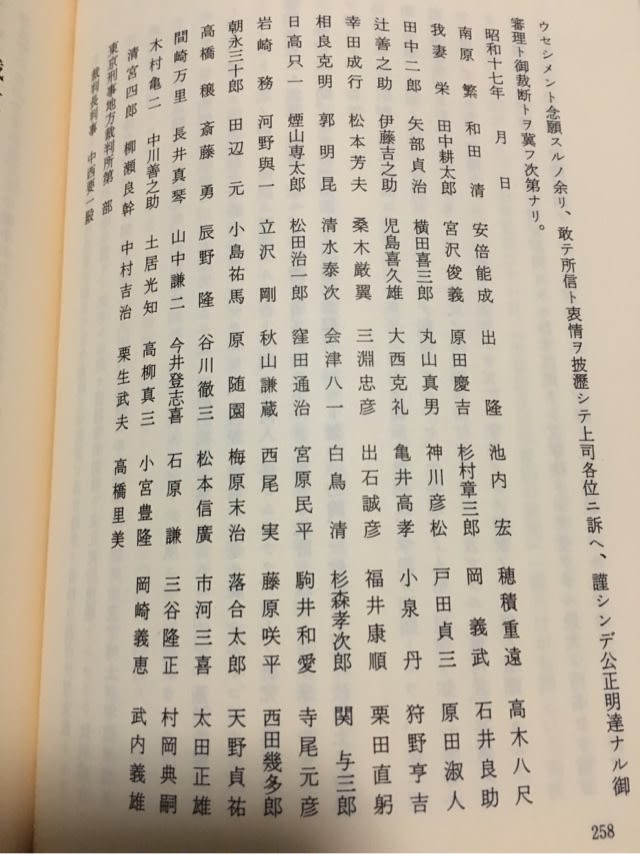

「津田事件」に際し、南原繁が東京刑事地方裁判所に上申した上申書に、八一も署名したという。八一以外にも、窪田空穂等の早大関係者の名も見える。

この署名を集めるのに、若き丸山眞男が奔走したらしい。

同書258p

津田左右吉(1873-1961)は早稲田大学教授で歴史学者だが、南原繁に乞われて、1939年に東大の講師(東洋政治思想史)も兼任した。

その際、右翼の攻撃を受け、そこからいわゆる津田事件になり、早大教授も追われ、起訴されるということがあった。

『世界大百科事典』によれば津田事件とは…

「1940年(昭和15)2月10日,歴史学者津田左右吉の日本神話および上代史に関する4著書,〈《神代史の研究》〉(1924年2月),〈《古事記及日本書紀の研究》〉(1924年9月),〈《日本上代史研究》〉(1930年4月),〈《上代日本の社会及び思想》〉(1932年9月)が発禁処分となり,3月8日津田と発行者岩波茂雄が出版法第26条(皇室ノ尊厳冒瀆)の疑いで起訴され,42年5月21日有罪判決を受けた事件。」

この時代に、津田左右吉を擁護することは、なかなか勇気のいることだったろう。

もう少しこの件について調べてみたい。

會津八一の博士論文の主査が津田左右吉であり、二人は信頼関係があったのだろう。戦後も二人の親交は続いた。

↓詳細な史料を見つけたので、引用させていただく↓

付録『早稲田大学百年史』より「津田左右吉出版法違反事件」

津田左右吉出版法違反事件は、津田の東京帝国大学法学部への出講が発端であった。津田の担当した講座は東洋政治思想史講座であった。これは、文部省が昭和十四年度から東京帝大法学部に、「今ヤ東亜新秩序建設ノ重大ナル時局ニ際会シ日本文化並ニ東洋文化ニ関スル学術的研究ヲ振興シ興亜ノ大使命遂行ヲ担当スベキ有為ノ人材養成ノ施設ヲ講ズルハ極メテ緊急ヲ要スルモノナリ」(『公文類聚』第六三編昭和十四年巻一五)との理由で、「政治学、政治学史第三講座」として新設したものである。すなわち東亜新秩序建設という時代的要請により増設されたので、法学部、特に教授南原繁は、「かねて〔津田〕博士の歴史に対する識見、学識を高く評価していたし、初めて講座を開くにはバックボーンをもった学者を、という願いがあったから……また日本だけでなく東洋全体を知っている学者、その上私学の学者を迎えたいという気持」(「津田左右吉博士のこと」『南原繁著作集』第九巻 三七四頁)から、津田を選んだのである。津田を訪問した南原の再三に亘る懇請に、津田は「私自身トシテハ実ハ希望シテ居ナカツタコトデアリマスガ、法学部ノ方カラ度々ニ亘ツテ依頼ガアリマシテ、ソレマデ依頼サレテ居ルノヲスゲナクオ断リスルコトモ私トシテモ亦学問ヲスル者トシテモ良クナカラウト思ヒマシテ」(『現代史資料』(42)「思想統制」九二六頁)出講要請を承諾した。しかし、津田に時間的余裕がないので「特別講義」となり、「先秦政治思想史」と題された講義は、十月三十日から十二月四日に至る六回で終った。その終講の時、津田が「これで私の講義を終ります」と言うや否や、教室のあちこちから質問が発せられた。彼らの質問は、講義を欠かさず聴講した助手丸山真男の記すところでは次の如くである。

先生の講義では、シナの儒教というものは中国古代のきわめて特殊な社会的、政治的条件の下に生れた一群の知識階級が勝手に希望を歴史に託して作り上げたいろいろな観念の集合体にすぎず、その思想はもともと当時の社会や政治に働きかける力はほとんどなかったし、いわんやシナの民衆の実生活とは当時だけでなく、その後の長い歴史を通じてほとんど没交渉だった、といいその価値を極力低く見られる。それだけでなく、儒教と日本文化とのつながりを全面的に否定し、日本とシナを通ずる「東洋文化」なるものは存在せずと断言される。いまや聖戦を通じて、多年アジアを毒して来た欧米自由主義、「デモクラ思想」や共産主義の迷夢からシナを目覚めさせ、日華提携して東洋の文化と伝統を回復すべき東亜新秩序創造のたたかいにわれわれ同胞が日々血を流している時に、先生のかかる論旨はこの聖戦の文化的意義を根本的に否認するものではないか……

(「ある日の津田博士と私」『図書』昭和三十八年十月発行 第一七〇号 八頁)

質問の中心は講義に対してよりは、前年刊行した『支那思想と日本』(岩波新書)の、東亜新秩序を否定する内容の非難にあった。津田は表情を変えもせず懇切に応答したが、間断なく続く学生の弾劾的質問に、丸山は、「今迄の質問をきいていると、まったく学問的な質問ではなくて、先生にたいする攻撃に終始している」と判断して質問を遮り、体を張って津田を防御して講師控室に戻った。学生は控室まで後を追って、一層熾烈な質問を浴せたが、津田は動ぜずに自己の見解を辛抱強く述べ続けた。丸山は埒があかないと判断して、津田の腕をつかまえ、「先生、こんなファナティックな……連中と話していてもきりがありません、行きましょう」と、毅然たる態度で連れ立って学外に出た。近くのレストランで、津田は丸山に向って、「ああいう連中がはびこるとそれこそ日本の皇室はあぶないですね」(同誌 同号 一〇頁)と嘆息した。なお、津田の自宅を訪れて詰問した法学部以外の東大学生もあった由である。

さて、津田を弾劾追及した学生を、丸山は「学生協会」(正式名称日本学生協会、昭和十三年九月田所広泰設立の東大文化科学研究会と昭和十三年六月小田村寅二郎設立の東大精神科学研究会とが十五年五月合併)、教授矢部貞治は「精神科学研究会」(『矢部貞治日記』銀杏の巻昭和十四年十二月十八日の条)と記しているが、彼らは蓑田胸喜が大正十四年に設立した右翼団体原理日本社系の組織に属していた学生であり、その母体の原理日本社は、国体明徴・教学刷新を唱え、帝国大学教授の思想糺明を主眼とし、帝大の学風革新を目的として、京都帝国大学の滝川幸辰事件をはじめ、美濃部達吉の天皇機関説事件、河合栄治郎事件など、自由主義者の圧迫、自由主義的著書の摘発を行った。特に彼らが狙っていたのは、「反国家思想の源窟」と看做した東京帝国大学法学部の教授達に致命的打撃を与える機会であった。その渦中に、蓑田がこの事件より約十ヵ月前に『支那思想と日本』を、「今次事変の根本原因たる支那の『抗日侮日』の思想行動が、我が国従来の一般学風思潮、即ち知識階級の支那思想、東洋文化また西洋文化に対する無批判追従の学術的誤謬と索聯するものなることを指摘警告してゐるのは、氏の以前の古事記、日本書紀また一般日本古代思想の研究に示した態度とは正反対の方向を示し、岩波氏の前記引用文〔「岩波新書を刊行するに際して」〕の思想趨向とは正面衝突するもの」(「知識階級再教育論」『原理日本』昭和十四年一月発行 第一五巻第一号 六〇頁)と出版者岩波茂雄がらみで槍玉にあげ、更に同人松田福松(大六大文中退)も「津田左右吉氏の東洋抹殺論批判=岩波茂雄氏に与ふ」(同誌 昭和十四年三、四月発行第一五巻第三、四号)で徹底的に攻撃していた、その津田が、東京帝国大学法学部の教壇に立ったのである。東大文化科学研究会は機関誌『学生生活』第二巻第一二号(昭和十四年十二月発行)で小特集「津田博士の凶逆思想を糾弾す」を編み、津田攻撃の尖兵となったが、蓑田は十二月九日に津田中傷非難の核となる帝大粛正期成同盟の世話人会を開き、小冊子『早稲田大学教授文学博士東京帝国大学法学部講師津田左右吉氏の大逆思想』を十五日付で発行し、十九日には麴町の宝亭で同盟の全体会議を開いた。その席上、「問題の重大性にかんがみ、大衆には呼びかけないで、当局をべんたつして善処を要望するとともに、有識者だけにうったえて問題を深く強く究明し、なるべく年内処理の方針で進むこと」(公安調査庁編『戦前における右翼団体の状況』下巻(二) 二〇四頁)を決定し、「早稲田大学教授・東京帝国大学講師文学博士津田左右吉氏の神代及上代抹殺論に就て」と題する声明書を作成した。この会議に出席し声明書に署名した者は百七名を数えるが、教授兼調査課長杉山謙治、教授五来欣造、同松永材(大三高師)、校友北昤吉(明四一大文)ら学苑関係者も含まれていた。原理日本社は、この声明書と蓑田の小冊子に同人三井甲之の「『原理日本』の学術的批判作業と津田左右吉氏の僣濫学説」を併せて、「『皇紀二千六百年』奉祝直前に/学界空前の不祥事件!/早稲田大学教授文学博士/東京帝国大学法学部講師/津田左右吉氏の大逆思想/神代史上代史の抹殺論の学術的批判」というセンセーショナルな表題を付した『原理日本』臨時増刊号を二十四日付で刊行した。世話人蓑田は、同じ世話人である貴族院議員井田磐楠らと、内相小原直、警保局長本間精らを訪ね、前記印刷物を手交し、「こういう不敬な書物を出しているのに、あなた方はなぜ起訴しないのか」とつめより、「もしこれを起訴しないというならば、あなた方も津田さんと同じような皇室に対する考えを持っているんだな」(海野普吉著、潮見俊隆編『ある弁護士の歩み』八八頁)とて、津田の日本古代史関係の著書を早急に発売頒布禁止処分に付すよう強要した。

原理日本社、特に蓑田胸喜の対津田攻撃の中心問題は、

津田氏は大正の末年より昭和の今日に至る過去数十年間に、……日本に関するもののみで、『古事記及日本書紀の研究』を始め『神代史の研究』『上代日本の社会及び思想』『日本上代史研究』の四巻菊版各六百頁乃至七百頁に亘る総計三千頁に近き著書を岩波書店より続刊せしめたが、かくの如き異常の継続的努力と熱意とを以つて津田氏が所期した一貫せる著作目的は何であつたか?曰く、『古事記』及び『日本書紀』の神代の巻全部並に 神武天皇より 仲哀天皇に至る人皇十四代の御記事は「全然後の修史家の虚構」であり「全部架空譚」であり「捏造」であるといふことを立証すること、換言すれば日本国体と惟神道とを根本的に滅却すること、即ち是であつた。 (『原理日本』第一五巻一一号 九二頁)

ということであり、津田の研究は、来年に差し迫った万世一系の国体を祝うべき皇紀二千六百年祝典の趣旨に反するというのであった。そもそも、津田の日本古代史研究すなわち合理主義的記紀批判研究の原点たる『神代史の新しい研究』(大正二年刊、同十三年『神代史の研究』と改題・補訂)は、記紀の神代史の記事が物語であって歴史的な事実の記載ではなく、皇室の由来を説明せんとする政治的意図に基づくものであることを明らかにしたもので、和辻哲郎は、早くも大正九年に著した『日本古代文化』で、津田の『神代史の新しい研究』の「古事記日本書紀の本文批判」の成果を学界の共有物と認めている(序二―三頁)。また、蓑田の指摘する四著作(戦後、津田自身の手で『日本古典の研究』全二巻に再編集された)については、東京文理科大学助教授肥後和男が、昭和十三年に刊行した『日本神話研究』で、

我上代の研究については自由なる立場と忌憚なき論評によって、前人未発の発明をせられた点は本居宣長以後に於ける第一人者と称するも不可ではない。「神代史の新しい研究」から始めて「古事記及び日本書紀の新研究」、それらの改訂版たる「神代史の研究」「古事記及日本書紀の研究」に加へて「日本上代史研究」「上代日本の社会及び思想」の諸雄篇は共に現代に於ける日本古代史研究の津梁として、何人と雖も一度はこれを通過しなければならぬところである。これらの諸篇に盛られた内容がいかなる学史的意義を将来に担ふかは遽かに予断することを許さないが、少くとも大正昭和に於けるこの分野の研究は、氏の研究の批判を以て、最初の出発点としなければならなかつたことは明瞭である。そしてこの状勢は、恐らく当分これを持続する外はないであらう。 (三五四―三五五頁)

と記していることによって、学界における評価を窺うに足りよう。

文部省は、昭和十二年より「日本文化講義実施ニ関スル件」で、「大学竝ニ直轄学校」に「日本文化講義」を行うよう指示した。

一、目的 大学竝ニ直轄諸学校ノ学生生徒ニ対シ広ク人文ノ各方面ヨリ日本文化ニ関スル講義ヲ課シ以テ国民的性格ノ涵養及日本精神ノ発揚ニ資スルト共ニ日本文化ニ関スル十分ナル理解体認ヲ得セシムルタメ権威アル学者等ニ委嘱シテ日本文化講義ヲ実施セントス

二、講師 人物学問本位ニ銓衡シ国体、日本精神ノ真義ヲ明ニシ教学刷新ノ目的ヲ達スルニ適当ナル人ヲ選ブコト 原則トシテ当該大学ノ教授職員ノ中ヨリ主トシテ人文諸学ノ講師ヲ選定スルコト

(『近代日本教育制度史料』第七巻 三二六―三二七頁)

学苑は文部省の指示に対し、十三年度の「日本文化講義」に、文学部第二学年必修科目である津田の「日本思想史」を充てているのであり、大学当局が津田の学問・思想を「国民的性格ノ涵養及日本精神ノ発揚ニ資スル」ものと考え、津田を「国体、日本精神ノ真義ヲ明ニシ教学刷新ノ目的ヲ達スルニ適当ナル」者と看做したことを示している。

昭和十五年十一月十日を期して祝う紀元二千六百年祭を盛り上げるため、国は国体明徴を図るべき諸事業を企画した。その中で、文部省は十四年九月六日、各学校に、「明年紀元二千六百年ニ際シ教育、学芸、宗教、其ノ他文化風教ノ為ニ貢献シ功績顕著ナル者ニ対シ行賞」されるので「貴学関係者ニ付厳選相成リ御内申相成度此段通牒」した。これに対し、大学当局は次の十六人を推薦した。

早稲田大学総長、理事、教授 田中穂積 同大学教授 浮田和民

同大学理事、政治経済学部長、教授 塩沢昌貞 同大学教授 佐藤功一

同大学理事、理工学部長、教授 山本忠興 同大学教授、附属専門部工科長兼早稲田高等工学校長 内藤多仲

同大学教授、附属早稲田工手学校長 徳永重康 同大学教授 津田左右吉

同大学理事、文学部長、教授 吉江喬松 同大学庶務幹事 永井清志

同大学理事、法学部長、教授 寺尾元彦 同大学教務幹事兼講師 岡村千曳

同大学教授、附属第二早稲田高等学院長 杉森孝次郎 同大学庶務副幹事兼庶務課長 大島正一

同大学教授、附属第一早稲田高等学院長 野々村戒三 同大学校賓 各務幸一郎

この内申は、幹事と校賓を除き、明らかに、学問=「学芸」上の功績を踏まえた上で、学校行政=「教育」に携わった教授を推薦しているが、学校行政の肩書の記されていない浮田や佐藤も以前に維持員を務めているから、学内の要職についた経験のない点で津田のみが異色である。すなわち、津田は「教育」上の大学幹部に準じて、純然たる「学芸」的見地から推薦されたものと思われる。蓑田の非難した津田の日本古代史研究すなわち合理主義的記紀批判研究は、学界の評価がきわめて高く、学苑当局も文部省もそれを承認していたのであった。

ところで、田中総長が十一月二十一日、「蓑田胸喜ノ津田博士攻撃ニ関スル件」を、前記の杉山謙治に永井、岡村両幹事を加えて協議し(『田中穂積日記』)、相前後して岡村が津田を訪ねているところからすれば、丸山真男が十二月四日の「終講」まで「何事もなく講義がすすん」だと回想している如く、東京帝大での津田の講義が表面上平穏に進んでいた時点で、早稲田では総長を中心に津田問題の対応策を検討せざるを得なかったのであり、翌二十二日には田中総長は、津田の所属する文学部の吉江学部長と相談しているのである。この迅速な対応は、東京帝国大学法学部教授小野清一郎が、津田の出講と相前後して、津田の『支那思想と日本』への反論「東洋は存在しないか」を『中央公論』十一月号に発表したので、津田出講を快く思っていない人々が法学部教官中に存在することを総長が推察したか、または、総長の信任厚かった杉山謙治が、前記の帝大粛正期成同盟の全体会議に出席し、津田弾劾の「声明書」に署名している事実から判断して、杉山が極秘に蓑田から津田攻撃の情報を得て、それを総長に報告したからかであろうが、ともあれ、田中総長は事件の発覚以前にかなり的確な情報を入手していたに相違ないと思われる。津田に対する蓑田一派の迫害が社会に表面化して以後、特に帝大粛正期成同盟の全体会議が十九日に開催された翌十二月二十日からは、田中総長が連日学苑幹部と対策を協議していることが、『田中穂積日記』の左の如き記載から知り得られる。

〔二十日〕 九時登校、杉山謙治君ヲ招待シ前夜蓑田胸喜一派ガ麴町宝亭ニ於テ津田博士排撃ニ関スル会合ノ委曲ヲ聞ク。十一時吉江学部長及幹事諸君ト共ニ右対策協議……四時散会後〔文部省教学局〕安井〔章一〕企画部長ト津田博士ノ件ニツキ協議。

〔二十一日〕 十時登校、吉江学部長ヲ招致津田君ノ件ニツキ協議……五時大学ニ帰リ津田、吉江、関〔与三郎〕、福井〔康順〕四君ト面会、津田君ハ自発的ニ書物ヲ絶版トナシ、併セテ日本関係ノ講義ハ遠慮スルコトニ決シ六時散会退出。

〔二十二日〕 九時登校、大島及岡村君ニ前日夕刻津田君ニ面談ノ委曲報告。

〔二十三日〕 十一時登校、山本、吉江学部長来談(津田博士ニ関スル件)。

二十一日の条に見える絶版書とは、蓑田の追及した『神代史の研究』(大正十三年)、『古事記及日本書紀の研究』(同上)、『日本上代史研究』(昭和五年)、『上代日本の社会及び思想』(昭和八年)の四著作である。「自発的ニ」と記されてはいるが、津田は以前にも公判での答弁で、「大学ノ当局者ハナルベク事柄ガ世ノ中ニ大キクナツテ波瀾ヲ惹キ起サナイヤウニシタイカラ、問題ニナツテ居ル書物ヲ当分絶版ニシテ貰ヘナイカト云フ交渉ガ私ノ所ニアリマシタ。……交渉ト申シマシテモ、是非サウシテ呉レト云フノデナカツタノデアリマスガ、懇談的ニサウシタラドウカト云フヤウナ話ガ〔吉江ト岡村ヨリ)数回アリマシタ。……文部省ハドウ云フ意味デ云フカ知リマセヌケレドモ、ソレカラ何トカ云ハレタト云フコトデ」あった(『現代史資料』(42)「思想統制」九二七頁)と陳述している。この段階では、津田は学苑当局の絶版要求に対して、「其ノ書物ヲ絶版ニスル意味ガ分ラナイ、是レ等ノ書物ハ長イ間世間ニ行ハレテ居ル書物デアリマス、曾ツテサウ云フ非難ヲ聞イタコトモアリマセヌ、受ケタコトモアリマセヌ。……トコロガ突然学問上ノシツカリシタ理由モナシニ、唯ダ非常ナ誇張的ナ言葉ヲ連ネテ悪罵ヲ擅ニスルト云フヤウナコトニ対シテ私ガ自分ノ書物ヲ絶版ニスルトカ、発売ヲ差控ヘルト云フコトハ私トシテハ出来ナイコトデアリマス」(同書 同頁)と断固拒否していたが、「一度総長ニ会ツテ話ヲ聞カウ」として、十二月二十一日総長に会見を求めたのであった。その結果、

其ノ時ノ私ノ感ジデハ、総長ガ文部省ニ於テ何ヵ約諾ヲ与ヘタノデハナイカト云フ風ニ私ハ感ジマシタ。是レハ私ノ感ジデアリマスガ、ソコデ私ガ今マデノ態度ヲ何処マデモ堅持シテ居リマスト、学校ト正面衝突スルト云フコトニナリマス。マア私ハ別ニ学校ト衝突スルト云フコトハイケナイトモ考ヘマセヌ、学者トシテ立ツベキ所ニ立ツ為メニ衝突スルコトハ已ムヲ得ヌト思ヒマスガ、唯ダ衝突ト云フコトヨリモ寧ロ其ノ場合ニ於テハ学校ヲ気ノ毒ナ位置ニ立タセルト云フヤウナ感ジヲ起シマシタ。学校ニ於キマシテハドコマデモ私ニ学校ニ居ツテ働イテ貰ヒタイト云フコトヲ前提トシテ、サウシテ之レヲ余リ荒立テナイヤウニシタイ、斯ウ云フ考ヘラシイノデアリマス。私ガ今マデノ態度ヲドコマデモ維持シマスレバ、総長ヲ非常ナ窮地ニ陥レルヤウナ感ジガ致シマシタ。ソコデ私ハドウモ学者トシテサウ云フコトハ出来ナイノデアリマスケレドモ、併シ今マデ長イ間一緒ニ仕事ヲシテ居リマシタ人々、兎ニ角色々ナ世話ニナツテ居リマスル学校ニ対シテ、ソレヲ窮地ニ陥レルヤウナコトヲスルノハドウカト云フ感ジガ致シマシタ。殊ニ学校ガ私ニ何処マデモ学校ニ止マツテ居ツテ貰ヒタイト云フ希望ヲ私ニ云ヒマシタ。私ハ学校ニ止マルト云フコトガ是非共必要ダトハ私自身ニトツテハ考ヘマセヌケレドモ、学校ニ対スル長イ間ノ情誼ト云フモノモアリマスカラシテ、ソコデソレナラバ一ツ考ヘマセウト云フコトニシテ引下リマシタ。 (同書 九二七―九二八頁)

すなわち、総長が文部省から何か指示されているのを察知した津田が「自発的ニ」絶版に応じた形になったのである。

原理日本社=蓑田一派が帝国大学教授を攻撃する作戦は、『原理日本』、『帝国新報』等で攻撃の的に絞った人物の著書の片言隻語を全体の文脈を無視して恣意的に批判し、その思想を反国体思想ときめつけ辞職を強要する戦術と、内務省、文部省等に著書を発禁処分等に付すよう働きかけ、教授を公職から追放し、刑事訴追に持ち込み裁判所で有罪の裁決が下されるまで、鉄鎚を打ち続ける戦術とに大別される。前者の犠牲者は、田中耕太郎、横田喜三郎、宮沢俊義らで、後者の犠牲者は、滝川幸辰、美濃部達吉、河合栄治郎らである。学苑当局者は、『田中穂積日記』に窺われる限りでは、絶版処分と日本史関係の講義の中止とで、彼らのこのような攻撃から免れるものと思っていたようである。しかし、それは楽観に過ぎたと言わなければならなかった。

年が明けて一月九日、文部省から呼び出された学苑の教務課長小沢恒一と調査課長杉山は専門学務局長関口鯉吉の要求を聞いた。その報告を受けた理事会では、「各理事ヨリ夫々意見ノ交換アリ、可及的速ニ津田氏ノ善処ヲ求ムルコトニ一決シ」た。文部省の要求とは、理事会から数時間後、田中総長が、「吉江君同伴ニテ来談、津田君ヨリ辞任ヲ申出ヅ」(『田中穂積日記』昭和十五年一月十日)と記している如く、津田の辞任であった。この辞任も、津田に言わせれば、「私ガ責任ヲ負ツテヤメタ訳デハアリマセヌ。私自身ト致シマシテハ、是レモヤハリ学校ガ非常ニ窮地ニ陥ルト云フコトニ気付キマシタモノデスカラ、ソレハ私トシテ忍ビナイコトデアリマスカラ、私自身ガ身ヲ引イタ方ガヨカラウ、斯ウ云フノデ学校ヲ辞任シタ」(『現代史資料』(42)「思想統制」九二八頁)のであり、学苑当局からの要求であったことは明白である。津田が決然と辞職したのは、文部省の意向に従っている大学当局の方針を察知した上で、個人的には、「生活は岩波で心配してくれるし、大学をやめることは学問をやめることにならない」(杉森久英「津田左右吉先生訪問記」『新潮』昭和三十一年十二月発行 第五三巻第一二号 九五頁)という気持と、後述する如く、自己の記紀研究に対する自負心とからと思われる。

翌十一日、急遽開かれた文学部教授会は津田の辞任を承認したので、総長は小沢課長を文部省に派遣し、左の如き二通の書類を提出するとともに、津田の「解職」を報告した。

昭和十五年一月十一日 早稲田大学総長 田中穂積印

文部省専門学務局長 関口鯉吉殿

教員解職ニ関スル件

左記本大学教授今般病気ノ為辞任申出ニ附頭書ノ通解職致候間此段及御報告候也

記

昭和十五年一月十一日解任 教授津田左右吉

昭和十五年一月十一日 早稲田大学総長 田中穂積印

文部省専門学務局長 関口鯉吉殿

功績内申書異動ニ関スル件

昭和十四年九月六日附発専一九一号御通牒ニ依リ内申致置候功績者中左記ノ者頭書ノ通解任致候間同名簿中ヨリ削除相成度此

段及御報告候也

記

昭和十五年一月十一日解任 教授 津田左右吉

十五日の理事会で津田教授辞任の件が報告されたことにより、学苑当局は津田事件に関する一連の措置を終えた。学生は、掲示板や『早稲田大学新聞』等で事態を知らされたが、『早稲田大学新聞』は昭和十五年一月十七日号で、

学園文学部史学科教授文学博士津田左右吉氏は旧臘「健康勝れず」との理由で辞表を提出中であつたが、一月十一日附辞任となつた。津田博士は永年学園文学部に教鞭を執り「日本思想史」等の講座を担当、功績大なるものがあり、その辞任は各方面から惜まれる。

という記事を掲載した。当時、文学部三年生で津田の講義を聴講していた松島栄一(昭一五文、のち大東文化大学教授)は、津田辞任の日その「辞任の通知がのっていた」「文学部の掲示板」を見た時、「なぜ、いま辞めねばならないのか、という怒りと、またなんともいえない淋しさで胸が熱くなった」(『史観』昭和三十七年三月発行 第六三・六四冊 一三三頁)と回想している。また、松島が、「学生大会を開くという条件もなく、大会を開いても、津田を復帰させようとすることが成功できたかど、うか問題であるという状況であり、津田擁護の運動の展開の条件は少なかったし、さらに下手に動くと、かえって津田を、より窮地に追いこむことになるといわれると、どうしようもない状態であった。……わたし自身のみならず、わたしたちの無力さを身にしみて知らされた」(「学問・思想・研究の自由の歴史――近代日本の一面としての――」高橋磌一監修『歴史学入門』四七頁)と述懐していることから容易に察せられるように、時代は無気味な跫音をたてながら、学苑を呑み込み始めていたのである。

蓑田が糺弾した四著作の出版者岩波茂雄は、一月十三日内務省から当該日現在における津田の著書の印刷・製本状況の報告を命ぜられ、二十一日には東京刑事地方裁判所に召喚され、担当検事玉沢光三郎の尋問を受け、以後警視庁へ先の著書の在庫数を報告し、検事局へはその報告とともに始末書を提出した。そして二月十日内務省より、先の四著作のうち、『神代史の研究』、『古事記及日本書紀の研究』が発禁処分、『日本上代史研究』、『上代日本の社会及び思想』が一部削除処分を受けた。一方、津田は玉沢検事から二月五日から十五日にかけて七回に及ぶ訊問を受け、十二日に行われた六回目の訊問の際、「上申書」を提出した(国立国会図書館憲政資料室所蔵『海野普吉関係文書』)。三月八日、玉沢検事は津田と岩波を出版法違反に該当するものと判定し、東京刑事地方裁判所に予審請求書を提出し、翌九日両人に起訴を言い渡した。この時初めて、新聞は「津田博士起訴/出版法に触れた四著書/発行者岩波氏も同罪」(『東京朝日新聞』昭和十五年三月九日号)と三段抜きの見出しで報道したが、随筆家三田村鳶魚は日記に、「新聞にて津田氏起訴せらるる事あり、気の毒なれど拠なし、おのれは、愈々勉めて、君のため世のため励まざるべからず」(『三田村鳶魚全集』第二七巻 一七〇頁)と記している。岩波は津田に裁判その他の費用一切の負担を約束するとともに、予審に備えて弁護士選択に奔走し、その結果有馬忠三郎を主任弁護士に決定し、六月二十四日、有馬、貴族院議員・弁護士岩田宙造、津田門下の助教授福井康順(大一三文)、講師栗田直躬(昭四文)、書店幹部長田幹雄、小林勇らと対策を協議した(小林勇『惜櫟荘主人――一つの岩波茂雄伝――』二三九頁)。かくて、先の予審請求書に基づいて同裁判所で予審判事中村光三により、六月二十六日から翌十六年二月二十八日に至る間に津田へは二十九回、岩波へは三回の訊問が行われる一方、福井と長田が証人訊問を受けている。この予審の最中、岩波は西田幾多郎に相談を持ち込み、西田は幸田露伴と会い、津田事件のような学問上の問題を刑事問題とするのは不当であると司法大臣に申し立てることに一決した。しかし、露伴が病床に伏したため、西田一人が第二次近衛文麿内閣の司法相風見章と懇談し、風見はよく事情を呑み込んでくれたが、既に起訴された問題を大臣として上から命令できないと言ったという(向坂逸郎編著『嵐のなかの百年――学問弾圧小史――』七五頁)。西田は、同年三月十二日付山本良吉宛書簡に明らかなように、「蓑田一派の策動により司法権があすこまで動かされる様では国家の学問的研究といふもの〔を〕やめるより外ない」(『西田幾多郎全集』第一九巻 一〇六頁)との懸念にかられたのであった。この起訴当時の歴史学界では、歴史学研究会でも、「津田事件の場合は会はとりくまなかった。つまり会の方がね、同じ条件でね、にらまれてた。ですから、むしろしない方がいいという……歴研はおそらくやったら逆効果だった」(「座談会㈡戦中の『歴研』」歴史学研究会編『歴史学研究会四十年のあゆみ』一四八頁)と当時の会員金沢誠が語っている如く、沈黙に終始したのである。

結局、三月二十七日付の「予審終結」決定書を以て、両人とも「孰レモ皇室ノ尊厳ヲ冒瀆スル前掲四種ノ出版物ヲ各著作シ、……被告人両名ノ叙上ノ各所為ハ夫々出版法第二十六条ニ該当スル犯罪ニシテ之ヲ公判ニ付スル」(『現代史資料』(42)「思想統制」三六五―三六六頁)ことが決定した。すなわち、出版法第二十六条の「皇室ノ尊厳ヲ冒瀆シ、政体ヲ変革シ又ハ国憲ヲ紊乱セムトスル文書図画ヲ出版シタルトキハ著作者、発行者、印刷者ヲ二月以上二年以下ノ軽禁錮ニ処」すとの規定に抵触したのである。津田が公判に付されるについて、文部大臣橋田邦彦は三月三十日付を以て、「畢竟平素監督竝ニ訓育宜シキヲ得ザリシ結果ト認メラルルニ付向後一層教職員ノ指導監督、学生ノ錬成指導ニ力ヲ効シ、其職務遂行ニ遺憾ナキヲ期スベシ」との「戒告」を早稲田大学総長田中穂積に発した。

公判は東京刑事地方裁判所において十六年十一月一日から開始され、中西要一裁判長の下、山下朝一、荒川正三郎の各判事、検事として神保泰一、弁護士として有馬忠三郎、島田武夫、藤沢一郎の三名がそれぞれ当った。これは「安寧秩序ヲ害スル虞レアリ」として非公開とされたが、ただ本件と密接な関係のある本学苑の栗田と講師相良克明(昭四文、十七年三月一日応召)の二人と、書店員の渡部良吉他一人の四人が「特別傍聴人」として傍聴を許された。特に栗田は、公判中は学苑当局より休講の許可を得て裁判の準備に精力を傾け、よく津田を助けた(栗田直躬「津田先生と公判」『現代史資料』(42)「思想統制」付録一頁)。この公判で特に争われた点は、蓑田も最も強く攻撃した「神武天皇ヨリ仲哀天皇ニ至ル御歴代天皇ノ御存在ニ付疑惑ヲ抱カシムル」(同書 一〇二八頁)かどうかという第十四代仲哀天皇までの記事を、「事実の記録であるよりは、思想上の構成として見る」(『古事記及日本書紀の研究』四七五頁)津田の合理主義的記紀批判研究の成果に関わる古代史像をめぐる応酬であった。しかし、公判の中で判事が、『古事記及日本書紀の研究』の具体的な個所を示して、

問 是レ等ノ記事ニハ神武天皇カラ仲哀天皇マデノ御歴代ノ御存在ハ疑ハシイト云フヤウニ読者ヲシテ思ハシメルモノガアルト思フノデスガ、被告ハ是レ等ノ記事ヲ書イタ当時ニ、神武天皇カラ仲哀天皇マデノ御歴代ノ御存在ヲ疑ツテ居マシタカ。

答 疑ツテ居リマセヌ。

問 其ノ通リ信ジテ居タノデスカ。

答 サウデス。 (『現代史資料』(42)「思想統制」 六九一頁)

と追及した時には、津田の答弁に矛盾が生じた。判事から更に、

問 結局、神武天皇カラ仲哀天皇マデノ御歴代ノ御存在ハ疑ハシイト思フノダケレドモ、之レヲ反対スルヤウナ考ヘハナカツタト言フノデハナイカ。

答 私ノハサウ言フ意味デハナイノデアリマス。ソレハ学問上否定シタリ、疑ツタリスルコトガ出来ナイト言フ意味デアリマス。

問 疑ハシイト思ツテモ、ソレヲ学問上疑ハシイコトヲ立証出来ナイト云フ意味デスカ、立証ト言ヒマスカ、証拠立テ出来ナイト言フノデスカ。

答 疑ハシイケレドモ立証出来ナイト言フノデハナクテ、御存在ヲ否定スルコトガ出来ナイト言フコトデアリマス。

(同書 七〇九―七一〇頁)

と厳しい追及を受けた津田は、学問的範疇で答弁せざるを得なくなった。津田には、後述する如く、学問的研究により真実を明らかにすればするほど、皇室の尊厳が明らかになるとの尊皇心と、次のような前提があったのである。

所ガ歴史ト云フ言葉ガ種々ニ使ハレテ居リマシテ、サウ云フ資料、歴史ヲ知ル材料其ノモノガ歴史ダト云フ風ニ、何トナク考ヘル場合ガ通俗ニハアルノデアリマス。ソコデサウ云フ材料トシテノ、資料デアルベキ書物ニ書イテアルコトガ事実デナイ、斯ウ云フコトガ云ハレマスト、ソレハ歴史ヲ破壊スルモノデアル。斯ウ云フ風ニ考ヘル誤ツタ考へ方ガ通俗ニハ相当アル訳デアリマス。ケレドモ、ソレハ歴史ノ破壊デハナイノデアリマシテ、本当ノ歴史ヲ建設スルタメノ準備デアリマス。本当ノ事実トシテノ歴史ヲ知ルタメノ、即チ言葉ヲ換ヘテ申シマスレバ知識トシテノ歴史ノ正シイモノヲ作リ上ゲルタメ、建設スルタメノ準備デアリ方法デアリマス。歴史ノ学問ト云フモノノ性質ヲ知ツテ居ルモノナラバ、ソレハ明カナコトデアリマス。ケレドモ、歴史ノ学問ト云フモノノ意味、或ハ歴史ノ学問ノ方法ニ対スル知識ノナイ人々ハ、兎ニ角昔カラアツタ書物ニ書イテアルコトガ事実デナイトセラレレバ、ソレハ歴史ヲ破壊スルモノダト云フ風ニ簡単ニ考ヘテシマヒマス。ソレハ実ハ大イナル誤リデアラウト思ヒマス。資料ノ批判ハ、歴史ヲ破壊スルモノデハナクシテ、真ノ歴史ヲ建設スルタメノ仕事デアル、真ノ歴史ヲ建設スルタメノ基礎工事デアリマス。 (同書 五八六頁)

津田は戦後、歴史家大久保利謙に、「裁判所に対しては、学問の性質とその研究法とを、問題とせられたことがらについて、できるだけていねいに説明しようとしたので、私自身としては、教師が学生に話をしたりその質問に答へたりするやうな気分でゐた」(『嵐のなかの百年――学問弾圧小史――』六九頁)と語っているが、検事神保泰一は、

私モ被告人津田ガ「古事記及日本書紀の研究」ニ於テ積極的ニ仲哀天皇以前ノ御歴代天皇ノ御存在ヲ否定シ奉ル如キ記述ヲナシテ居ルモノト云フノデハアリマセヌガ、同被告人ガ同書ニ於テ仲哀天皇以後ノ御歴代ノ御事蹟ニ関スル記紀ノ事実ヲ史実ニアラズ後人ノ構想述作セラレタル物語ナリトナスノデアリマス。所ガ斯カル御事蹟ニ関スル記事ハ其ノ御事蹟ノ御主体デアラセラレル天皇ト一体不可分ノ関係ニアルコトハ当然ノコトデアリマスカラ、御事蹟ヲ史実ニアラズトナス記述ハ一面其ノ御事蹟ノ御主体デアラセラレル天皇ノ御存在ヲモ史実ニアラズト否定シ奉ルガ如キ印象ヲ与ヘルノミナラズ、尚ホ前述ノ如ク同被告人ガ御歴代天皇ノ御系譜ヲ其ノ一ツノ内容トスル帝紀ニ付イテ仲哀天皇以前ニハ信用スベキ記録其ノ他ノ資料ナカリシ趣旨ノ記述ヲ為シテ居リマス為メニ、之レ等ノ記述自体カラ申シマスト、他ニ積極的ニ御存在ヲ肯定スル記述ノナイ限リ仲哀天皇以前ノ御歴代ノ天皇ノ御存在ヲモ否定シ奉ルモノト解セザルヲ得ナイノデアリマス。

(『現代史資料』(42)「思想統制」 九五七―九五八頁)

と、津田の「陳弁ハ、何レモ弁解センガ為メノ詭弁ニ過ギナイ」と断定したのである。この時も津田は「上申書」を提出しているが、この「上申書」を執筆するに当って、津田は中国の農村慣行調査について指導を受けに来ていた東亜研究所幹事福島正夫に向い、「全くかなわない、学問の仕事でしたいことが一ぱいあるのに、自分の研究の意味を裁判所の判事にわかってもらうだけのため全精力を注いで上申書を書かなければならぬ、これを書く力を研究に向ければ何ぼか役に立つ仕事ができるのだ」(「―座談会―戦前日本の思想・学問の自由――尾崎行雄・河合栄治郎・津田左右吉の事件をめぐって――」『講座日本近代法発達史』第一〇巻 二○二頁)と、やりきれぬ心情を打ち明けたという。

岩波茂雄は一方で、「『世界文化』事件」(昭和十二年)で治安維持法の嫌疑にかけられていた哲学者久野収を擁護していたが、十六年、久野のところに予審調書を持参し、河合栄治郎を守るために元助手木村健康が「特別弁護人」を買ってでてどのように奮戦しているかを述べ、「津田さんには、学者としてえらいお弟子が幾人かおられるけれども、不幸にして木村さんのような人物がいない」(「座談会『世界』創刊のころ」『世界』昭和四十一年一月発行第二四二号一八二頁)と言って、津田の特別弁護人たり得る学者の選定を頼んだ。久野は歴史家羽仁五郎を推薦したが、羽仁は辞退したので、羽仁を交えた岩波、久野、津田の四人は軽井沢の山荘に会し、作戦を練った。この際羽仁は、津田の研究により我が国の国体が擁護されるのであるから、弁解は必要でなく、攻撃に出る必要があると強調したと伝えられる。津田を除く三人は特別弁護人に高坂正顕、天野貞祐を推したが、学問上において津田と反対の立場の人という配慮から東京帝大文学部教授和辻哲郎に決めた。和辻は、十二月二十日の第十二回公判で、津田の著作の意義を正しく理解するためには、人間生活における現実の問題と心情の問題を先ず明確に区別した上で、両者の関係をあらためて考える必要があると主張し、津田の学問こそ古典の理想を真に生かすものであると証言している。二十一回に及んだ公判は翌年一月十五日に終了し、判決を待つのみとなったが、その二日後に津田は重ねて自身の弁論を認め、裁判所べ提出した。

さて、津田事件惹起の張本人蓑田胸喜は、第一審の陪席判事山下朝一に、「津田が早稲田にいるならば何も問題にしなかったのだが、東大の法科の先生になったので許せなくなった」(松岡英夫『人権擁護六十年弁護士海野普吉』八七頁)と語っている。津田も戦後、「世間ではこの事件を官権の学問弾圧という風に言つているが、自分は少くともこれを官権の発意から出た弾圧とは思わない。事の起りは右翼といわれていた民間の一部の言論人の行動である。丁度この事件の起つたのが議会の開会中でもあつて、政府が右翼の言論を抑えることができなかつたことから起つたのである。結局官権が右翼者流の言論に引づられたので、彼等が斯様に官権を動かしたのもあの当時の時勢である」(『嵐のなかの百年――学問弾圧小史――』七六頁)と、官憲の学問弾圧でないのを強調したものの、十六年の『津田左右吉手帳』(早稲田大学庶務部所蔵)に、「由来ハ蓑田ノ策動、シカシカウナレバ学問ト右翼ヲ背景ニシタ官憲トノ闘デアル。コレハ学術史上ノ一大事件、殆ド最初ノ事件」と断言し、「僕一個ノ事件デナイ」と書き添えている。知識人中には、事件を国家の弾圧と見、津田支援に動いた人々がいた。津田に出講を懇請して告発の契機を作った南原繁は、丸山真男の語るところによれば、出廷する津田に毎回の如く付き添い助言を与えた由であるが、第一審判決を前にして中西要一裁判長宛に、「全生涯ヲ学問報国ノタメニ捧ゲ」ながら、「図ラズモ其ノ学問的著作ニ関シテ法ニ問ハ」れた「博士ノ無辜ヲ信ジ、何ヨリモ日本臣民トシ又学徒トシテ受ケタル最大ノ汚名ヨリ雪」ぐため、「謹シンデ公正明達ナル御審理ト御裁断トヲ冀フ」旨の無罪嘆願書たる「上申書」を起草した(『津田左右吉全集』第二四巻 付録七―八頁)。その意を承けた丸山真男、岩波書店員らが、主として大学教授の署名集めに奔走した。幸田露伴は書店員小林勇に、「もしも津田君や岩波君のためになにかすることがあつたら、わたしが第一番にやりたいからおぼえていてくれ」と頼んでいたが、実際「上申書」に第一番に署名し(『蝸牛庵訪問記――露伴先生の晩年――』二三九頁)、以下八十八名が支援趣旨に賛同し署名した。津田が幾編かの論文を寄稿していた『史苑』の発行者立教史学会は、「学問の自由と進歩の方向を守ってきた」ので、「津田を激励し、これを守る態度を持してきた。柴田〔亮〕、手塚〔隆義〕らは、津田を尋ねてその意を伝えた」(立教大学史学会編『立教大学史学会小史』六八頁)けれども、署名行動に出たのは、津田が終生学問の師と仰いだ白鳥庫吉の養嗣子白鳥清のみであったという一面も見られた。このように、内心では時代の犠牲者として津田に同情を寄せながらも、国家に抗議するような署名行動に躊躇する研究者も少くなかった。なお、署名者数を所属大学(関係者を含む)別に分ければ、東京帝大三十三名、本学苑十七名、東北帝大十五名、京都帝大九名等であり、本学苑の人数は必ずしも多くない。この数の少さが、津田を「私の先生」と尊敬し「上申書」に署名した東北帝大教授柳瀬良幹(行政法)をして、「私学というものは国家権力に対して如何にも弱いものだと思い、それには何か我々にはわからない隠れた事情があるのだろう」(『法書片言――心の影』二四一頁)と言わしめたのであろう。柳瀬の言う「隠れた事情」とは何か。津田自身が戦後、「僕は早稲田には縁がうすいし、学風も好きではないので、教授会にもあまり出ませんでした。教授会というものは退屈なものです。ちょうど吉江〔喬松〕君が文学部長をしていて、教授会を休むよと言うと、今日は顔だけ出してくれんと困ると、頼まれたものです。そんなわけで先生たちも、同じ時間に講義があつて、控室で顔を合わせる人とだけ知り合つたが、ほかの人は一向に知らない」(『新潮』第五三巻第一二号 九四―九五頁)と言っているように、ひたすら学問研究に没頭していて津田自身に人間的な繋がりが少かった上に、「私立大学をまるで目下のもののように見ておった」(『ある弁護士の歩み』八七頁)帝国大学に、それも法学部へ津田が出講したことへの羨望があったからであろうか。なお、矢部貞治が、「津田左右吉先生から懇書が来てゐて先日上申書に署名したことに対し礼が言つてある」(『矢部貞治日記』銀杏の巻昭和十七年二月三日の条)と記していることから、津田は署名者一人一人に礼状を出していることが分る。

無罪嘆願書の提出にも拘らず、十七年五月二十一日の判決で、津田に禁錮三ヵ月、岩波に禁錮二ヵ月、二人とも執行猶予二年が宣告された。そして判決では、第十四代仲哀天皇以前の存在を直接的に論じた『古事記及日本書紀の研究』のみが、「神武天皇ヨリ仲哀天皇ニ至ル御歴代天皇ノ御存在ニ付疑惑ヲ抱カシムルノ虞アル講説ヲ敢テシ奉リ、以テ皇室ノ尊厳ヲ冒瀆スル文書」(『現代史資料』(42)「思想統制」 一〇二八頁)として出版法第二十六条に抵触したと判断された。なお、検事論告要旨と判決文が、同年九月、司法省刑事局の部内極秘資料として、『思想資料パンフレツト特輯』第三五号に印刷されたのを付記しておく。

判決が下った二日後の二十三日、検事局は控訴し、これに即応して両被告とも控訴手続を執った。控訴審では、南原繁は弁護側強化のために、河合栄治郎事件の弁護に携わった海野普吉に弁護を依頼した。津田は海野の事務所に数回出向き、「私が起訴になったこの書物は、学問のために書いたものだ。学問のためにする著述が出版法に触れるならば、婦人科の医学の書物はどうしてわいせつ罪にならないか」と言ったところ、海野は、「先生、それはごもっともだ。私もそういう理論を初めて伺いました。先生、それでは学問とはどういうものか、それからこの著書は学問のために書いたんだということについて、お書きになってみたらどうですか。そしてそれを公判に先立って上申書に提出したらどうでしょうか」(『ある弁護士の歩み』九〇頁)と、津田に執筆を勧めた。津田は承知して、第一審でも強調した「学問的研究によつて真実を明かにすればするほど、皇室の尊厳は明かになるのでありまして、それは真の事実として皇室は尊厳であらせられる」(「上申書」『津田左右吉全集』第二四巻 五六八頁)という信条に基づいた原稿を約六ヵ月を費やして書き、それに海野が多少法律的に手を入れた「上申書」を控訴院へ提出した。これより一年以上のちの十九年十月七日に控訴院へ出頭せよとの通知が届き、藤井五一郎裁判長は海野に、この事件は一年以上公判を開いていないので出版法第三十三条により時効となったと伝え、更に翌十一月四日、控訴院において藤井裁判長から「時効完成により免訴」との宣告を受けた。免訴という意外な結果に終った大きな因由は、「すでに敗戦に向うコースにあった日本であることを考えれば、この事件を強く有罪にまで押切る力は、すでに日本の何処にもなかった」(『嵐のなかの百年――学問弾圧小史――』七四頁)との推察が真相に近いであろう。

前述の如く、津田には、歴史学界および本学苑などからの精力的な支援が得られたとは言えず、津田を支援した羽仁五郎は、「当時ほとんど孤立して苦闘していた津田左右吉のすがたが、いまもぼくの眼底に生きて」いる(「つださうきちの学問」『図書』昭和三十七年一月発行 第一四九号 三頁)と述べている。受難以後、十五年四月刊行の河合栄治郎編『学生と歴史』に収められる筈であった「日本歴史の特性」が削除されたのを皮切りに、津田は対社会的な発表の場を閉ざされた。ただ、『東洋思想研究』『東洋学報』等のような純然たる学術雑誌に若干発表することはできた。しかし、表面上は「孤立」のように見えた津田ではあるが、周囲にあまり知られることなく、人間的かつ精神的に交際した人物は皆無ではなかった。例えば、津田以前から思想弾圧に対する裁判闘争を続行していた河合栄治郎がそれである。河合の日記(『河合栄治郎全集』第二三巻)に、「津田、岩波二氏と星カ岡で中食」(昭和十五年五月三十日)、「夜は目黒で津田氏の為の会合があり、之も奇縁で他人の為に骨を折った一つのことだ。役に立ってよかった」(同十六年六月三十日)、「九時、津田、栗田〔直躬〕二氏来訪、裁判の話をし、白鳥博士のことは面白かった」(同十七年七月九日)と認められているから、裁判対策で会ったのであろう。また、西田幾多郎とも親密な関係を保っていた津田は、鎌倉の西田宅を何度か訪れており、時効免訴後、「無理解なる事に御久しく時日を費し心身を労せられました事誠に御気の毒の至りに存じます。明敏な正しき判決により無罪を天下に公表せられんこと最も望む所なりしも、とにかくそれにて事すみよかつたと存じます。どうか心静に御著述にいそしまれ後世にお残しの様いのり上げます」(十九年十一月八日付書簡『西田幾多郎全集』第一九巻)という慰労と激励の書簡を受け取っている。。のように周囲の人間に励まされながら東洋史会、東洋文庫、国民学術協会等で講演や研究発表を続け、自己の学問の弁明とも受け取れる面を持つ「白鳥博士小伝」(『東洋学報』昭和十九年一月発行 第二九巻第三・四号)、敗戦後の二十一年に刊行した『儒教と孔子の思想』(十八年の東洋文庫春期東洋学講座「論語のできたすじみち」と題する講演が契機となった)等の執筆に専念していた。特に『儒教と孔子の思想』の執筆には、津田自身の追放のあとで同じく早稲田から追放された京口元吉に宛てた書信で、「含に世に出るときが来るから、その準備に充分研究をして置くやう」(『早稲田大学新聞』昭和二十一年六月十五日号)と書いた心境が反映しているようである。これを端的に表したのが、十九年九月七日に栗田に与えた、「やみのよの何に光を求めむとないひそ 光はおのれかかぐべし」(『津田左右吉全集』別巻第二 付録四頁)の詠歌と思われる。

終りに、戦後の二十一年十一月に津田が大隈講堂で行った講演「学問の本質と現時の思想界」によって、津田自身の本学苑に対する見解を確かめてみたい。この講演は、これより前同年六月の最初の総長選挙で総長に選出され、学いう苑当局者は疎開先平泉まで赴き、津田に総長就任を再三懇望したが、津田は頑として固辞したため、それではと意味から、学苑は津田に講演を懇願して実現したものである。

私はこの学園に相当深い縁故のあるものであります。私は学園に七年前まで、二十余年間、奉職致してをりました。またこの学園の古い時代の卒業生でもあります。……私は昭和十五年のはじめに辞職を致しましたので、只今申しましたように、それから今日まで七年になりますが、それはつい近いころのことのやうに思はれます。けれどもそれと共に、この七年間は非常に長いやうでもあります。長いと申すのは、その間の時勢に大なる変化があつたためであります。……これは勿論、戦争のために起つたことでありますが、その戦争によつて、といふよりは戦争をするといふことによつて、日本が、あらゆる方面において、すつかりあらされてしまひました。さうしてその結果が敗戦となりました。敗戦の後の状態については、あらためて申すまでもありません。諸君が、今日、現に体験せられてゐるとほりであります。これは七年の前には予想せられなかつたことであります。このような大変化が、長い年月かかつてもかうは変化しさうもないほどな大変化が、短い七年の間に起つたのであります。七年が長かつたと申しましたのは、この意味からであります。しかし敗戦は事実であります。冷厳なる事実であります。われわれはこの事実の中に身を置き、その冷厳さを十分に体験し味得することによつて、あらされはてた日本、敗れた日本を、如何にして再建してゆくべきかを、考へねばなりません。冷静に、沈着に、深く思ひ、細かに考へねばなりません。ところが現実の状態は果してさうなつてをりませうか。私はそれに対して少からぬ疑ひをもつてをります。……ただこの敗戦のもたらしたいろいろのことがらのうちで、一つの喜ばしいこと愉快なことがあります。それは思想の自由、学問の自由、が得られたといふことであります。戦争中の、或はそれよりも前からの、権力による思想の束縛、学問の圧迫、これは諸君が十分知つてをられることと思ふが、この束縛と抑圧とが解けて、さうして思想と学問とが自由になつたといふことは、学問に従事するもののために、また学校に入つて学問の研究にこれから進まうとせられる諸君のために、大きくいふと日本の学問のため文化のために、何よりも幸福なことであります。しかし、この幸福が敗戦によつてもたらされたといふことに、非常な矛盾と申すか、或は皮肉と申すか、さういふ感じが伴ふのであります。或はまた、それは不思議なこととさへも感ぜられるのであります。 (『津田左右吉全集』第二一巻 八九―九一頁)

そこに会津八一の名を見つけた。

「津田事件」に際し、南原繁が東京刑事地方裁判所に上申した上申書に、八一も署名したという。八一以外にも、窪田空穂等の早大関係者の名も見える。

この署名を集めるのに、若き丸山眞男が奔走したらしい。

同書258p

津田左右吉(1873-1961)は早稲田大学教授で歴史学者だが、南原繁に乞われて、1939年に東大の講師(東洋政治思想史)も兼任した。

その際、右翼の攻撃を受け、そこからいわゆる津田事件になり、早大教授も追われ、起訴されるということがあった。

『世界大百科事典』によれば津田事件とは…

「1940年(昭和15)2月10日,歴史学者津田左右吉の日本神話および上代史に関する4著書,〈《神代史の研究》〉(1924年2月),〈《古事記及日本書紀の研究》〉(1924年9月),〈《日本上代史研究》〉(1930年4月),〈《上代日本の社会及び思想》〉(1932年9月)が発禁処分となり,3月8日津田と発行者岩波茂雄が出版法第26条(皇室ノ尊厳冒瀆)の疑いで起訴され,42年5月21日有罪判決を受けた事件。」

この時代に、津田左右吉を擁護することは、なかなか勇気のいることだったろう。

もう少しこの件について調べてみたい。

會津八一の博士論文の主査が津田左右吉であり、二人は信頼関係があったのだろう。戦後も二人の親交は続いた。

↓詳細な史料を見つけたので、引用させていただく↓

付録『早稲田大学百年史』より「津田左右吉出版法違反事件」

津田左右吉出版法違反事件は、津田の東京帝国大学法学部への出講が発端であった。津田の担当した講座は東洋政治思想史講座であった。これは、文部省が昭和十四年度から東京帝大法学部に、「今ヤ東亜新秩序建設ノ重大ナル時局ニ際会シ日本文化並ニ東洋文化ニ関スル学術的研究ヲ振興シ興亜ノ大使命遂行ヲ担当スベキ有為ノ人材養成ノ施設ヲ講ズルハ極メテ緊急ヲ要スルモノナリ」(『公文類聚』第六三編昭和十四年巻一五)との理由で、「政治学、政治学史第三講座」として新設したものである。すなわち東亜新秩序建設という時代的要請により増設されたので、法学部、特に教授南原繁は、「かねて〔津田〕博士の歴史に対する識見、学識を高く評価していたし、初めて講座を開くにはバックボーンをもった学者を、という願いがあったから……また日本だけでなく東洋全体を知っている学者、その上私学の学者を迎えたいという気持」(「津田左右吉博士のこと」『南原繁著作集』第九巻 三七四頁)から、津田を選んだのである。津田を訪問した南原の再三に亘る懇請に、津田は「私自身トシテハ実ハ希望シテ居ナカツタコトデアリマスガ、法学部ノ方カラ度々ニ亘ツテ依頼ガアリマシテ、ソレマデ依頼サレテ居ルノヲスゲナクオ断リスルコトモ私トシテモ亦学問ヲスル者トシテモ良クナカラウト思ヒマシテ」(『現代史資料』(42)「思想統制」九二六頁)出講要請を承諾した。しかし、津田に時間的余裕がないので「特別講義」となり、「先秦政治思想史」と題された講義は、十月三十日から十二月四日に至る六回で終った。その終講の時、津田が「これで私の講義を終ります」と言うや否や、教室のあちこちから質問が発せられた。彼らの質問は、講義を欠かさず聴講した助手丸山真男の記すところでは次の如くである。

先生の講義では、シナの儒教というものは中国古代のきわめて特殊な社会的、政治的条件の下に生れた一群の知識階級が勝手に希望を歴史に託して作り上げたいろいろな観念の集合体にすぎず、その思想はもともと当時の社会や政治に働きかける力はほとんどなかったし、いわんやシナの民衆の実生活とは当時だけでなく、その後の長い歴史を通じてほとんど没交渉だった、といいその価値を極力低く見られる。それだけでなく、儒教と日本文化とのつながりを全面的に否定し、日本とシナを通ずる「東洋文化」なるものは存在せずと断言される。いまや聖戦を通じて、多年アジアを毒して来た欧米自由主義、「デモクラ思想」や共産主義の迷夢からシナを目覚めさせ、日華提携して東洋の文化と伝統を回復すべき東亜新秩序創造のたたかいにわれわれ同胞が日々血を流している時に、先生のかかる論旨はこの聖戦の文化的意義を根本的に否認するものではないか……

(「ある日の津田博士と私」『図書』昭和三十八年十月発行 第一七〇号 八頁)

質問の中心は講義に対してよりは、前年刊行した『支那思想と日本』(岩波新書)の、東亜新秩序を否定する内容の非難にあった。津田は表情を変えもせず懇切に応答したが、間断なく続く学生の弾劾的質問に、丸山は、「今迄の質問をきいていると、まったく学問的な質問ではなくて、先生にたいする攻撃に終始している」と判断して質問を遮り、体を張って津田を防御して講師控室に戻った。学生は控室まで後を追って、一層熾烈な質問を浴せたが、津田は動ぜずに自己の見解を辛抱強く述べ続けた。丸山は埒があかないと判断して、津田の腕をつかまえ、「先生、こんなファナティックな……連中と話していてもきりがありません、行きましょう」と、毅然たる態度で連れ立って学外に出た。近くのレストランで、津田は丸山に向って、「ああいう連中がはびこるとそれこそ日本の皇室はあぶないですね」(同誌 同号 一〇頁)と嘆息した。なお、津田の自宅を訪れて詰問した法学部以外の東大学生もあった由である。

さて、津田を弾劾追及した学生を、丸山は「学生協会」(正式名称日本学生協会、昭和十三年九月田所広泰設立の東大文化科学研究会と昭和十三年六月小田村寅二郎設立の東大精神科学研究会とが十五年五月合併)、教授矢部貞治は「精神科学研究会」(『矢部貞治日記』銀杏の巻昭和十四年十二月十八日の条)と記しているが、彼らは蓑田胸喜が大正十四年に設立した右翼団体原理日本社系の組織に属していた学生であり、その母体の原理日本社は、国体明徴・教学刷新を唱え、帝国大学教授の思想糺明を主眼とし、帝大の学風革新を目的として、京都帝国大学の滝川幸辰事件をはじめ、美濃部達吉の天皇機関説事件、河合栄治郎事件など、自由主義者の圧迫、自由主義的著書の摘発を行った。特に彼らが狙っていたのは、「反国家思想の源窟」と看做した東京帝国大学法学部の教授達に致命的打撃を与える機会であった。その渦中に、蓑田がこの事件より約十ヵ月前に『支那思想と日本』を、「今次事変の根本原因たる支那の『抗日侮日』の思想行動が、我が国従来の一般学風思潮、即ち知識階級の支那思想、東洋文化また西洋文化に対する無批判追従の学術的誤謬と索聯するものなることを指摘警告してゐるのは、氏の以前の古事記、日本書紀また一般日本古代思想の研究に示した態度とは正反対の方向を示し、岩波氏の前記引用文〔「岩波新書を刊行するに際して」〕の思想趨向とは正面衝突するもの」(「知識階級再教育論」『原理日本』昭和十四年一月発行 第一五巻第一号 六〇頁)と出版者岩波茂雄がらみで槍玉にあげ、更に同人松田福松(大六大文中退)も「津田左右吉氏の東洋抹殺論批判=岩波茂雄氏に与ふ」(同誌 昭和十四年三、四月発行第一五巻第三、四号)で徹底的に攻撃していた、その津田が、東京帝国大学法学部の教壇に立ったのである。東大文化科学研究会は機関誌『学生生活』第二巻第一二号(昭和十四年十二月発行)で小特集「津田博士の凶逆思想を糾弾す」を編み、津田攻撃の尖兵となったが、蓑田は十二月九日に津田中傷非難の核となる帝大粛正期成同盟の世話人会を開き、小冊子『早稲田大学教授文学博士東京帝国大学法学部講師津田左右吉氏の大逆思想』を十五日付で発行し、十九日には麴町の宝亭で同盟の全体会議を開いた。その席上、「問題の重大性にかんがみ、大衆には呼びかけないで、当局をべんたつして善処を要望するとともに、有識者だけにうったえて問題を深く強く究明し、なるべく年内処理の方針で進むこと」(公安調査庁編『戦前における右翼団体の状況』下巻(二) 二〇四頁)を決定し、「早稲田大学教授・東京帝国大学講師文学博士津田左右吉氏の神代及上代抹殺論に就て」と題する声明書を作成した。この会議に出席し声明書に署名した者は百七名を数えるが、教授兼調査課長杉山謙治、教授五来欣造、同松永材(大三高師)、校友北昤吉(明四一大文)ら学苑関係者も含まれていた。原理日本社は、この声明書と蓑田の小冊子に同人三井甲之の「『原理日本』の学術的批判作業と津田左右吉氏の僣濫学説」を併せて、「『皇紀二千六百年』奉祝直前に/学界空前の不祥事件!/早稲田大学教授文学博士/東京帝国大学法学部講師/津田左右吉氏の大逆思想/神代史上代史の抹殺論の学術的批判」というセンセーショナルな表題を付した『原理日本』臨時増刊号を二十四日付で刊行した。世話人蓑田は、同じ世話人である貴族院議員井田磐楠らと、内相小原直、警保局長本間精らを訪ね、前記印刷物を手交し、「こういう不敬な書物を出しているのに、あなた方はなぜ起訴しないのか」とつめより、「もしこれを起訴しないというならば、あなた方も津田さんと同じような皇室に対する考えを持っているんだな」(海野普吉著、潮見俊隆編『ある弁護士の歩み』八八頁)とて、津田の日本古代史関係の著書を早急に発売頒布禁止処分に付すよう強要した。

原理日本社、特に蓑田胸喜の対津田攻撃の中心問題は、

津田氏は大正の末年より昭和の今日に至る過去数十年間に、……日本に関するもののみで、『古事記及日本書紀の研究』を始め『神代史の研究』『上代日本の社会及び思想』『日本上代史研究』の四巻菊版各六百頁乃至七百頁に亘る総計三千頁に近き著書を岩波書店より続刊せしめたが、かくの如き異常の継続的努力と熱意とを以つて津田氏が所期した一貫せる著作目的は何であつたか?曰く、『古事記』及び『日本書紀』の神代の巻全部並に 神武天皇より 仲哀天皇に至る人皇十四代の御記事は「全然後の修史家の虚構」であり「全部架空譚」であり「捏造」であるといふことを立証すること、換言すれば日本国体と惟神道とを根本的に滅却すること、即ち是であつた。 (『原理日本』第一五巻一一号 九二頁)

ということであり、津田の研究は、来年に差し迫った万世一系の国体を祝うべき皇紀二千六百年祝典の趣旨に反するというのであった。そもそも、津田の日本古代史研究すなわち合理主義的記紀批判研究の原点たる『神代史の新しい研究』(大正二年刊、同十三年『神代史の研究』と改題・補訂)は、記紀の神代史の記事が物語であって歴史的な事実の記載ではなく、皇室の由来を説明せんとする政治的意図に基づくものであることを明らかにしたもので、和辻哲郎は、早くも大正九年に著した『日本古代文化』で、津田の『神代史の新しい研究』の「古事記日本書紀の本文批判」の成果を学界の共有物と認めている(序二―三頁)。また、蓑田の指摘する四著作(戦後、津田自身の手で『日本古典の研究』全二巻に再編集された)については、東京文理科大学助教授肥後和男が、昭和十三年に刊行した『日本神話研究』で、

我上代の研究については自由なる立場と忌憚なき論評によって、前人未発の発明をせられた点は本居宣長以後に於ける第一人者と称するも不可ではない。「神代史の新しい研究」から始めて「古事記及び日本書紀の新研究」、それらの改訂版たる「神代史の研究」「古事記及日本書紀の研究」に加へて「日本上代史研究」「上代日本の社会及び思想」の諸雄篇は共に現代に於ける日本古代史研究の津梁として、何人と雖も一度はこれを通過しなければならぬところである。これらの諸篇に盛られた内容がいかなる学史的意義を将来に担ふかは遽かに予断することを許さないが、少くとも大正昭和に於けるこの分野の研究は、氏の研究の批判を以て、最初の出発点としなければならなかつたことは明瞭である。そしてこの状勢は、恐らく当分これを持続する外はないであらう。 (三五四―三五五頁)

と記していることによって、学界における評価を窺うに足りよう。

文部省は、昭和十二年より「日本文化講義実施ニ関スル件」で、「大学竝ニ直轄学校」に「日本文化講義」を行うよう指示した。

一、目的 大学竝ニ直轄諸学校ノ学生生徒ニ対シ広ク人文ノ各方面ヨリ日本文化ニ関スル講義ヲ課シ以テ国民的性格ノ涵養及日本精神ノ発揚ニ資スルト共ニ日本文化ニ関スル十分ナル理解体認ヲ得セシムルタメ権威アル学者等ニ委嘱シテ日本文化講義ヲ実施セントス

二、講師 人物学問本位ニ銓衡シ国体、日本精神ノ真義ヲ明ニシ教学刷新ノ目的ヲ達スルニ適当ナル人ヲ選ブコト 原則トシテ当該大学ノ教授職員ノ中ヨリ主トシテ人文諸学ノ講師ヲ選定スルコト

(『近代日本教育制度史料』第七巻 三二六―三二七頁)

学苑は文部省の指示に対し、十三年度の「日本文化講義」に、文学部第二学年必修科目である津田の「日本思想史」を充てているのであり、大学当局が津田の学問・思想を「国民的性格ノ涵養及日本精神ノ発揚ニ資スル」ものと考え、津田を「国体、日本精神ノ真義ヲ明ニシ教学刷新ノ目的ヲ達スルニ適当ナル」者と看做したことを示している。

昭和十五年十一月十日を期して祝う紀元二千六百年祭を盛り上げるため、国は国体明徴を図るべき諸事業を企画した。その中で、文部省は十四年九月六日、各学校に、「明年紀元二千六百年ニ際シ教育、学芸、宗教、其ノ他文化風教ノ為ニ貢献シ功績顕著ナル者ニ対シ行賞」されるので「貴学関係者ニ付厳選相成リ御内申相成度此段通牒」した。これに対し、大学当局は次の十六人を推薦した。

早稲田大学総長、理事、教授 田中穂積 同大学教授 浮田和民

同大学理事、政治経済学部長、教授 塩沢昌貞 同大学教授 佐藤功一

同大学理事、理工学部長、教授 山本忠興 同大学教授、附属専門部工科長兼早稲田高等工学校長 内藤多仲

同大学教授、附属早稲田工手学校長 徳永重康 同大学教授 津田左右吉

同大学理事、文学部長、教授 吉江喬松 同大学庶務幹事 永井清志

同大学理事、法学部長、教授 寺尾元彦 同大学教務幹事兼講師 岡村千曳

同大学教授、附属第二早稲田高等学院長 杉森孝次郎 同大学庶務副幹事兼庶務課長 大島正一

同大学教授、附属第一早稲田高等学院長 野々村戒三 同大学校賓 各務幸一郎

この内申は、幹事と校賓を除き、明らかに、学問=「学芸」上の功績を踏まえた上で、学校行政=「教育」に携わった教授を推薦しているが、学校行政の肩書の記されていない浮田や佐藤も以前に維持員を務めているから、学内の要職についた経験のない点で津田のみが異色である。すなわち、津田は「教育」上の大学幹部に準じて、純然たる「学芸」的見地から推薦されたものと思われる。蓑田の非難した津田の日本古代史研究すなわち合理主義的記紀批判研究は、学界の評価がきわめて高く、学苑当局も文部省もそれを承認していたのであった。

ところで、田中総長が十一月二十一日、「蓑田胸喜ノ津田博士攻撃ニ関スル件」を、前記の杉山謙治に永井、岡村両幹事を加えて協議し(『田中穂積日記』)、相前後して岡村が津田を訪ねているところからすれば、丸山真男が十二月四日の「終講」まで「何事もなく講義がすすん」だと回想している如く、東京帝大での津田の講義が表面上平穏に進んでいた時点で、早稲田では総長を中心に津田問題の対応策を検討せざるを得なかったのであり、翌二十二日には田中総長は、津田の所属する文学部の吉江学部長と相談しているのである。この迅速な対応は、東京帝国大学法学部教授小野清一郎が、津田の出講と相前後して、津田の『支那思想と日本』への反論「東洋は存在しないか」を『中央公論』十一月号に発表したので、津田出講を快く思っていない人々が法学部教官中に存在することを総長が推察したか、または、総長の信任厚かった杉山謙治が、前記の帝大粛正期成同盟の全体会議に出席し、津田弾劾の「声明書」に署名している事実から判断して、杉山が極秘に蓑田から津田攻撃の情報を得て、それを総長に報告したからかであろうが、ともあれ、田中総長は事件の発覚以前にかなり的確な情報を入手していたに相違ないと思われる。津田に対する蓑田一派の迫害が社会に表面化して以後、特に帝大粛正期成同盟の全体会議が十九日に開催された翌十二月二十日からは、田中総長が連日学苑幹部と対策を協議していることが、『田中穂積日記』の左の如き記載から知り得られる。

〔二十日〕 九時登校、杉山謙治君ヲ招待シ前夜蓑田胸喜一派ガ麴町宝亭ニ於テ津田博士排撃ニ関スル会合ノ委曲ヲ聞ク。十一時吉江学部長及幹事諸君ト共ニ右対策協議……四時散会後〔文部省教学局〕安井〔章一〕企画部長ト津田博士ノ件ニツキ協議。

〔二十一日〕 十時登校、吉江学部長ヲ招致津田君ノ件ニツキ協議……五時大学ニ帰リ津田、吉江、関〔与三郎〕、福井〔康順〕四君ト面会、津田君ハ自発的ニ書物ヲ絶版トナシ、併セテ日本関係ノ講義ハ遠慮スルコトニ決シ六時散会退出。

〔二十二日〕 九時登校、大島及岡村君ニ前日夕刻津田君ニ面談ノ委曲報告。

〔二十三日〕 十一時登校、山本、吉江学部長来談(津田博士ニ関スル件)。

二十一日の条に見える絶版書とは、蓑田の追及した『神代史の研究』(大正十三年)、『古事記及日本書紀の研究』(同上)、『日本上代史研究』(昭和五年)、『上代日本の社会及び思想』(昭和八年)の四著作である。「自発的ニ」と記されてはいるが、津田は以前にも公判での答弁で、「大学ノ当局者ハナルベク事柄ガ世ノ中ニ大キクナツテ波瀾ヲ惹キ起サナイヤウニシタイカラ、問題ニナツテ居ル書物ヲ当分絶版ニシテ貰ヘナイカト云フ交渉ガ私ノ所ニアリマシタ。……交渉ト申シマシテモ、是非サウシテ呉レト云フノデナカツタノデアリマスガ、懇談的ニサウシタラドウカト云フヤウナ話ガ〔吉江ト岡村ヨリ)数回アリマシタ。……文部省ハドウ云フ意味デ云フカ知リマセヌケレドモ、ソレカラ何トカ云ハレタト云フコトデ」あった(『現代史資料』(42)「思想統制」九二七頁)と陳述している。この段階では、津田は学苑当局の絶版要求に対して、「其ノ書物ヲ絶版ニスル意味ガ分ラナイ、是レ等ノ書物ハ長イ間世間ニ行ハレテ居ル書物デアリマス、曾ツテサウ云フ非難ヲ聞イタコトモアリマセヌ、受ケタコトモアリマセヌ。……トコロガ突然学問上ノシツカリシタ理由モナシニ、唯ダ非常ナ誇張的ナ言葉ヲ連ネテ悪罵ヲ擅ニスルト云フヤウナコトニ対シテ私ガ自分ノ書物ヲ絶版ニスルトカ、発売ヲ差控ヘルト云フコトハ私トシテハ出来ナイコトデアリマス」(同書 同頁)と断固拒否していたが、「一度総長ニ会ツテ話ヲ聞カウ」として、十二月二十一日総長に会見を求めたのであった。その結果、

其ノ時ノ私ノ感ジデハ、総長ガ文部省ニ於テ何ヵ約諾ヲ与ヘタノデハナイカト云フ風ニ私ハ感ジマシタ。是レハ私ノ感ジデアリマスガ、ソコデ私ガ今マデノ態度ヲ何処マデモ堅持シテ居リマスト、学校ト正面衝突スルト云フコトニナリマス。マア私ハ別ニ学校ト衝突スルト云フコトハイケナイトモ考ヘマセヌ、学者トシテ立ツベキ所ニ立ツ為メニ衝突スルコトハ已ムヲ得ヌト思ヒマスガ、唯ダ衝突ト云フコトヨリモ寧ロ其ノ場合ニ於テハ学校ヲ気ノ毒ナ位置ニ立タセルト云フヤウナ感ジヲ起シマシタ。学校ニ於キマシテハドコマデモ私ニ学校ニ居ツテ働イテ貰ヒタイト云フコトヲ前提トシテ、サウシテ之レヲ余リ荒立テナイヤウニシタイ、斯ウ云フ考ヘラシイノデアリマス。私ガ今マデノ態度ヲドコマデモ維持シマスレバ、総長ヲ非常ナ窮地ニ陥レルヤウナ感ジガ致シマシタ。ソコデ私ハドウモ学者トシテサウ云フコトハ出来ナイノデアリマスケレドモ、併シ今マデ長イ間一緒ニ仕事ヲシテ居リマシタ人々、兎ニ角色々ナ世話ニナツテ居リマスル学校ニ対シテ、ソレヲ窮地ニ陥レルヤウナコトヲスルノハドウカト云フ感ジガ致シマシタ。殊ニ学校ガ私ニ何処マデモ学校ニ止マツテ居ツテ貰ヒタイト云フ希望ヲ私ニ云ヒマシタ。私ハ学校ニ止マルト云フコトガ是非共必要ダトハ私自身ニトツテハ考ヘマセヌケレドモ、学校ニ対スル長イ間ノ情誼ト云フモノモアリマスカラシテ、ソコデソレナラバ一ツ考ヘマセウト云フコトニシテ引下リマシタ。 (同書 九二七―九二八頁)

すなわち、総長が文部省から何か指示されているのを察知した津田が「自発的ニ」絶版に応じた形になったのである。

原理日本社=蓑田一派が帝国大学教授を攻撃する作戦は、『原理日本』、『帝国新報』等で攻撃の的に絞った人物の著書の片言隻語を全体の文脈を無視して恣意的に批判し、その思想を反国体思想ときめつけ辞職を強要する戦術と、内務省、文部省等に著書を発禁処分等に付すよう働きかけ、教授を公職から追放し、刑事訴追に持ち込み裁判所で有罪の裁決が下されるまで、鉄鎚を打ち続ける戦術とに大別される。前者の犠牲者は、田中耕太郎、横田喜三郎、宮沢俊義らで、後者の犠牲者は、滝川幸辰、美濃部達吉、河合栄治郎らである。学苑当局者は、『田中穂積日記』に窺われる限りでは、絶版処分と日本史関係の講義の中止とで、彼らのこのような攻撃から免れるものと思っていたようである。しかし、それは楽観に過ぎたと言わなければならなかった。

年が明けて一月九日、文部省から呼び出された学苑の教務課長小沢恒一と調査課長杉山は専門学務局長関口鯉吉の要求を聞いた。その報告を受けた理事会では、「各理事ヨリ夫々意見ノ交換アリ、可及的速ニ津田氏ノ善処ヲ求ムルコトニ一決シ」た。文部省の要求とは、理事会から数時間後、田中総長が、「吉江君同伴ニテ来談、津田君ヨリ辞任ヲ申出ヅ」(『田中穂積日記』昭和十五年一月十日)と記している如く、津田の辞任であった。この辞任も、津田に言わせれば、「私ガ責任ヲ負ツテヤメタ訳デハアリマセヌ。私自身ト致シマシテハ、是レモヤハリ学校ガ非常ニ窮地ニ陥ルト云フコトニ気付キマシタモノデスカラ、ソレハ私トシテ忍ビナイコトデアリマスカラ、私自身ガ身ヲ引イタ方ガヨカラウ、斯ウ云フノデ学校ヲ辞任シタ」(『現代史資料』(42)「思想統制」九二八頁)のであり、学苑当局からの要求であったことは明白である。津田が決然と辞職したのは、文部省の意向に従っている大学当局の方針を察知した上で、個人的には、「生活は岩波で心配してくれるし、大学をやめることは学問をやめることにならない」(杉森久英「津田左右吉先生訪問記」『新潮』昭和三十一年十二月発行 第五三巻第一二号 九五頁)という気持と、後述する如く、自己の記紀研究に対する自負心とからと思われる。

翌十一日、急遽開かれた文学部教授会は津田の辞任を承認したので、総長は小沢課長を文部省に派遣し、左の如き二通の書類を提出するとともに、津田の「解職」を報告した。

昭和十五年一月十一日 早稲田大学総長 田中穂積印

文部省専門学務局長 関口鯉吉殿

教員解職ニ関スル件

左記本大学教授今般病気ノ為辞任申出ニ附頭書ノ通解職致候間此段及御報告候也

記

昭和十五年一月十一日解任 教授津田左右吉

昭和十五年一月十一日 早稲田大学総長 田中穂積印

文部省専門学務局長 関口鯉吉殿

功績内申書異動ニ関スル件

昭和十四年九月六日附発専一九一号御通牒ニ依リ内申致置候功績者中左記ノ者頭書ノ通解任致候間同名簿中ヨリ削除相成度此

段及御報告候也

記

昭和十五年一月十一日解任 教授 津田左右吉

十五日の理事会で津田教授辞任の件が報告されたことにより、学苑当局は津田事件に関する一連の措置を終えた。学生は、掲示板や『早稲田大学新聞』等で事態を知らされたが、『早稲田大学新聞』は昭和十五年一月十七日号で、

学園文学部史学科教授文学博士津田左右吉氏は旧臘「健康勝れず」との理由で辞表を提出中であつたが、一月十一日附辞任となつた。津田博士は永年学園文学部に教鞭を執り「日本思想史」等の講座を担当、功績大なるものがあり、その辞任は各方面から惜まれる。

という記事を掲載した。当時、文学部三年生で津田の講義を聴講していた松島栄一(昭一五文、のち大東文化大学教授)は、津田辞任の日その「辞任の通知がのっていた」「文学部の掲示板」を見た時、「なぜ、いま辞めねばならないのか、という怒りと、またなんともいえない淋しさで胸が熱くなった」(『史観』昭和三十七年三月発行 第六三・六四冊 一三三頁)と回想している。また、松島が、「学生大会を開くという条件もなく、大会を開いても、津田を復帰させようとすることが成功できたかど、うか問題であるという状況であり、津田擁護の運動の展開の条件は少なかったし、さらに下手に動くと、かえって津田を、より窮地に追いこむことになるといわれると、どうしようもない状態であった。……わたし自身のみならず、わたしたちの無力さを身にしみて知らされた」(「学問・思想・研究の自由の歴史――近代日本の一面としての――」高橋磌一監修『歴史学入門』四七頁)と述懐していることから容易に察せられるように、時代は無気味な跫音をたてながら、学苑を呑み込み始めていたのである。

蓑田が糺弾した四著作の出版者岩波茂雄は、一月十三日内務省から当該日現在における津田の著書の印刷・製本状況の報告を命ぜられ、二十一日には東京刑事地方裁判所に召喚され、担当検事玉沢光三郎の尋問を受け、以後警視庁へ先の著書の在庫数を報告し、検事局へはその報告とともに始末書を提出した。そして二月十日内務省より、先の四著作のうち、『神代史の研究』、『古事記及日本書紀の研究』が発禁処分、『日本上代史研究』、『上代日本の社会及び思想』が一部削除処分を受けた。一方、津田は玉沢検事から二月五日から十五日にかけて七回に及ぶ訊問を受け、十二日に行われた六回目の訊問の際、「上申書」を提出した(国立国会図書館憲政資料室所蔵『海野普吉関係文書』)。三月八日、玉沢検事は津田と岩波を出版法違反に該当するものと判定し、東京刑事地方裁判所に予審請求書を提出し、翌九日両人に起訴を言い渡した。この時初めて、新聞は「津田博士起訴/出版法に触れた四著書/発行者岩波氏も同罪」(『東京朝日新聞』昭和十五年三月九日号)と三段抜きの見出しで報道したが、随筆家三田村鳶魚は日記に、「新聞にて津田氏起訴せらるる事あり、気の毒なれど拠なし、おのれは、愈々勉めて、君のため世のため励まざるべからず」(『三田村鳶魚全集』第二七巻 一七〇頁)と記している。岩波は津田に裁判その他の費用一切の負担を約束するとともに、予審に備えて弁護士選択に奔走し、その結果有馬忠三郎を主任弁護士に決定し、六月二十四日、有馬、貴族院議員・弁護士岩田宙造、津田門下の助教授福井康順(大一三文)、講師栗田直躬(昭四文)、書店幹部長田幹雄、小林勇らと対策を協議した(小林勇『惜櫟荘主人――一つの岩波茂雄伝――』二三九頁)。かくて、先の予審請求書に基づいて同裁判所で予審判事中村光三により、六月二十六日から翌十六年二月二十八日に至る間に津田へは二十九回、岩波へは三回の訊問が行われる一方、福井と長田が証人訊問を受けている。この予審の最中、岩波は西田幾多郎に相談を持ち込み、西田は幸田露伴と会い、津田事件のような学問上の問題を刑事問題とするのは不当であると司法大臣に申し立てることに一決した。しかし、露伴が病床に伏したため、西田一人が第二次近衛文麿内閣の司法相風見章と懇談し、風見はよく事情を呑み込んでくれたが、既に起訴された問題を大臣として上から命令できないと言ったという(向坂逸郎編著『嵐のなかの百年――学問弾圧小史――』七五頁)。西田は、同年三月十二日付山本良吉宛書簡に明らかなように、「蓑田一派の策動により司法権があすこまで動かされる様では国家の学問的研究といふもの〔を〕やめるより外ない」(『西田幾多郎全集』第一九巻 一〇六頁)との懸念にかられたのであった。この起訴当時の歴史学界では、歴史学研究会でも、「津田事件の場合は会はとりくまなかった。つまり会の方がね、同じ条件でね、にらまれてた。ですから、むしろしない方がいいという……歴研はおそらくやったら逆効果だった」(「座談会㈡戦中の『歴研』」歴史学研究会編『歴史学研究会四十年のあゆみ』一四八頁)と当時の会員金沢誠が語っている如く、沈黙に終始したのである。

結局、三月二十七日付の「予審終結」決定書を以て、両人とも「孰レモ皇室ノ尊厳ヲ冒瀆スル前掲四種ノ出版物ヲ各著作シ、……被告人両名ノ叙上ノ各所為ハ夫々出版法第二十六条ニ該当スル犯罪ニシテ之ヲ公判ニ付スル」(『現代史資料』(42)「思想統制」三六五―三六六頁)ことが決定した。すなわち、出版法第二十六条の「皇室ノ尊厳ヲ冒瀆シ、政体ヲ変革シ又ハ国憲ヲ紊乱セムトスル文書図画ヲ出版シタルトキハ著作者、発行者、印刷者ヲ二月以上二年以下ノ軽禁錮ニ処」すとの規定に抵触したのである。津田が公判に付されるについて、文部大臣橋田邦彦は三月三十日付を以て、「畢竟平素監督竝ニ訓育宜シキヲ得ザリシ結果ト認メラルルニ付向後一層教職員ノ指導監督、学生ノ錬成指導ニ力ヲ効シ、其職務遂行ニ遺憾ナキヲ期スベシ」との「戒告」を早稲田大学総長田中穂積に発した。

公判は東京刑事地方裁判所において十六年十一月一日から開始され、中西要一裁判長の下、山下朝一、荒川正三郎の各判事、検事として神保泰一、弁護士として有馬忠三郎、島田武夫、藤沢一郎の三名がそれぞれ当った。これは「安寧秩序ヲ害スル虞レアリ」として非公開とされたが、ただ本件と密接な関係のある本学苑の栗田と講師相良克明(昭四文、十七年三月一日応召)の二人と、書店員の渡部良吉他一人の四人が「特別傍聴人」として傍聴を許された。特に栗田は、公判中は学苑当局より休講の許可を得て裁判の準備に精力を傾け、よく津田を助けた(栗田直躬「津田先生と公判」『現代史資料』(42)「思想統制」付録一頁)。この公判で特に争われた点は、蓑田も最も強く攻撃した「神武天皇ヨリ仲哀天皇ニ至ル御歴代天皇ノ御存在ニ付疑惑ヲ抱カシムル」(同書 一〇二八頁)かどうかという第十四代仲哀天皇までの記事を、「事実の記録であるよりは、思想上の構成として見る」(『古事記及日本書紀の研究』四七五頁)津田の合理主義的記紀批判研究の成果に関わる古代史像をめぐる応酬であった。しかし、公判の中で判事が、『古事記及日本書紀の研究』の具体的な個所を示して、

問 是レ等ノ記事ニハ神武天皇カラ仲哀天皇マデノ御歴代ノ御存在ハ疑ハシイト云フヤウニ読者ヲシテ思ハシメルモノガアルト思フノデスガ、被告ハ是レ等ノ記事ヲ書イタ当時ニ、神武天皇カラ仲哀天皇マデノ御歴代ノ御存在ヲ疑ツテ居マシタカ。

答 疑ツテ居リマセヌ。

問 其ノ通リ信ジテ居タノデスカ。

答 サウデス。 (『現代史資料』(42)「思想統制」 六九一頁)

と追及した時には、津田の答弁に矛盾が生じた。判事から更に、

問 結局、神武天皇カラ仲哀天皇マデノ御歴代ノ御存在ハ疑ハシイト思フノダケレドモ、之レヲ反対スルヤウナ考ヘハナカツタト言フノデハナイカ。

答 私ノハサウ言フ意味デハナイノデアリマス。ソレハ学問上否定シタリ、疑ツタリスルコトガ出来ナイト言フ意味デアリマス。

問 疑ハシイト思ツテモ、ソレヲ学問上疑ハシイコトヲ立証出来ナイト云フ意味デスカ、立証ト言ヒマスカ、証拠立テ出来ナイト言フノデスカ。

答 疑ハシイケレドモ立証出来ナイト言フノデハナクテ、御存在ヲ否定スルコトガ出来ナイト言フコトデアリマス。

(同書 七〇九―七一〇頁)

と厳しい追及を受けた津田は、学問的範疇で答弁せざるを得なくなった。津田には、後述する如く、学問的研究により真実を明らかにすればするほど、皇室の尊厳が明らかになるとの尊皇心と、次のような前提があったのである。

所ガ歴史ト云フ言葉ガ種々ニ使ハレテ居リマシテ、サウ云フ資料、歴史ヲ知ル材料其ノモノガ歴史ダト云フ風ニ、何トナク考ヘル場合ガ通俗ニハアルノデアリマス。ソコデサウ云フ材料トシテノ、資料デアルベキ書物ニ書イテアルコトガ事実デナイ、斯ウ云フコトガ云ハレマスト、ソレハ歴史ヲ破壊スルモノデアル。斯ウ云フ風ニ考ヘル誤ツタ考へ方ガ通俗ニハ相当アル訳デアリマス。ケレドモ、ソレハ歴史ノ破壊デハナイノデアリマシテ、本当ノ歴史ヲ建設スルタメノ準備デアリマス。本当ノ事実トシテノ歴史ヲ知ルタメノ、即チ言葉ヲ換ヘテ申シマスレバ知識トシテノ歴史ノ正シイモノヲ作リ上ゲルタメ、建設スルタメノ準備デアリ方法デアリマス。歴史ノ学問ト云フモノノ性質ヲ知ツテ居ルモノナラバ、ソレハ明カナコトデアリマス。ケレドモ、歴史ノ学問ト云フモノノ意味、或ハ歴史ノ学問ノ方法ニ対スル知識ノナイ人々ハ、兎ニ角昔カラアツタ書物ニ書イテアルコトガ事実デナイトセラレレバ、ソレハ歴史ヲ破壊スルモノダト云フ風ニ簡単ニ考ヘテシマヒマス。ソレハ実ハ大イナル誤リデアラウト思ヒマス。資料ノ批判ハ、歴史ヲ破壊スルモノデハナクシテ、真ノ歴史ヲ建設スルタメノ仕事デアル、真ノ歴史ヲ建設スルタメノ基礎工事デアリマス。 (同書 五八六頁)

津田は戦後、歴史家大久保利謙に、「裁判所に対しては、学問の性質とその研究法とを、問題とせられたことがらについて、できるだけていねいに説明しようとしたので、私自身としては、教師が学生に話をしたりその質問に答へたりするやうな気分でゐた」(『嵐のなかの百年――学問弾圧小史――』六九頁)と語っているが、検事神保泰一は、

私モ被告人津田ガ「古事記及日本書紀の研究」ニ於テ積極的ニ仲哀天皇以前ノ御歴代天皇ノ御存在ヲ否定シ奉ル如キ記述ヲナシテ居ルモノト云フノデハアリマセヌガ、同被告人ガ同書ニ於テ仲哀天皇以後ノ御歴代ノ御事蹟ニ関スル記紀ノ事実ヲ史実ニアラズ後人ノ構想述作セラレタル物語ナリトナスノデアリマス。所ガ斯カル御事蹟ニ関スル記事ハ其ノ御事蹟ノ御主体デアラセラレル天皇ト一体不可分ノ関係ニアルコトハ当然ノコトデアリマスカラ、御事蹟ヲ史実ニアラズトナス記述ハ一面其ノ御事蹟ノ御主体デアラセラレル天皇ノ御存在ヲモ史実ニアラズト否定シ奉ルガ如キ印象ヲ与ヘルノミナラズ、尚ホ前述ノ如ク同被告人ガ御歴代天皇ノ御系譜ヲ其ノ一ツノ内容トスル帝紀ニ付イテ仲哀天皇以前ニハ信用スベキ記録其ノ他ノ資料ナカリシ趣旨ノ記述ヲ為シテ居リマス為メニ、之レ等ノ記述自体カラ申シマスト、他ニ積極的ニ御存在ヲ肯定スル記述ノナイ限リ仲哀天皇以前ノ御歴代ノ天皇ノ御存在ヲモ否定シ奉ルモノト解セザルヲ得ナイノデアリマス。

(『現代史資料』(42)「思想統制」 九五七―九五八頁)

と、津田の「陳弁ハ、何レモ弁解センガ為メノ詭弁ニ過ギナイ」と断定したのである。この時も津田は「上申書」を提出しているが、この「上申書」を執筆するに当って、津田は中国の農村慣行調査について指導を受けに来ていた東亜研究所幹事福島正夫に向い、「全くかなわない、学問の仕事でしたいことが一ぱいあるのに、自分の研究の意味を裁判所の判事にわかってもらうだけのため全精力を注いで上申書を書かなければならぬ、これを書く力を研究に向ければ何ぼか役に立つ仕事ができるのだ」(「―座談会―戦前日本の思想・学問の自由――尾崎行雄・河合栄治郎・津田左右吉の事件をめぐって――」『講座日本近代法発達史』第一〇巻 二○二頁)と、やりきれぬ心情を打ち明けたという。

岩波茂雄は一方で、「『世界文化』事件」(昭和十二年)で治安維持法の嫌疑にかけられていた哲学者久野収を擁護していたが、十六年、久野のところに予審調書を持参し、河合栄治郎を守るために元助手木村健康が「特別弁護人」を買ってでてどのように奮戦しているかを述べ、「津田さんには、学者としてえらいお弟子が幾人かおられるけれども、不幸にして木村さんのような人物がいない」(「座談会『世界』創刊のころ」『世界』昭和四十一年一月発行第二四二号一八二頁)と言って、津田の特別弁護人たり得る学者の選定を頼んだ。久野は歴史家羽仁五郎を推薦したが、羽仁は辞退したので、羽仁を交えた岩波、久野、津田の四人は軽井沢の山荘に会し、作戦を練った。この際羽仁は、津田の研究により我が国の国体が擁護されるのであるから、弁解は必要でなく、攻撃に出る必要があると強調したと伝えられる。津田を除く三人は特別弁護人に高坂正顕、天野貞祐を推したが、学問上において津田と反対の立場の人という配慮から東京帝大文学部教授和辻哲郎に決めた。和辻は、十二月二十日の第十二回公判で、津田の著作の意義を正しく理解するためには、人間生活における現実の問題と心情の問題を先ず明確に区別した上で、両者の関係をあらためて考える必要があると主張し、津田の学問こそ古典の理想を真に生かすものであると証言している。二十一回に及んだ公判は翌年一月十五日に終了し、判決を待つのみとなったが、その二日後に津田は重ねて自身の弁論を認め、裁判所べ提出した。

さて、津田事件惹起の張本人蓑田胸喜は、第一審の陪席判事山下朝一に、「津田が早稲田にいるならば何も問題にしなかったのだが、東大の法科の先生になったので許せなくなった」(松岡英夫『人権擁護六十年弁護士海野普吉』八七頁)と語っている。津田も戦後、「世間ではこの事件を官権の学問弾圧という風に言つているが、自分は少くともこれを官権の発意から出た弾圧とは思わない。事の起りは右翼といわれていた民間の一部の言論人の行動である。丁度この事件の起つたのが議会の開会中でもあつて、政府が右翼の言論を抑えることができなかつたことから起つたのである。結局官権が右翼者流の言論に引づられたので、彼等が斯様に官権を動かしたのもあの当時の時勢である」(『嵐のなかの百年――学問弾圧小史――』七六頁)と、官憲の学問弾圧でないのを強調したものの、十六年の『津田左右吉手帳』(早稲田大学庶務部所蔵)に、「由来ハ蓑田ノ策動、シカシカウナレバ学問ト右翼ヲ背景ニシタ官憲トノ闘デアル。コレハ学術史上ノ一大事件、殆ド最初ノ事件」と断言し、「僕一個ノ事件デナイ」と書き添えている。知識人中には、事件を国家の弾圧と見、津田支援に動いた人々がいた。津田に出講を懇請して告発の契機を作った南原繁は、丸山真男の語るところによれば、出廷する津田に毎回の如く付き添い助言を与えた由であるが、第一審判決を前にして中西要一裁判長宛に、「全生涯ヲ学問報国ノタメニ捧ゲ」ながら、「図ラズモ其ノ学問的著作ニ関シテ法ニ問ハ」れた「博士ノ無辜ヲ信ジ、何ヨリモ日本臣民トシ又学徒トシテ受ケタル最大ノ汚名ヨリ雪」ぐため、「謹シンデ公正明達ナル御審理ト御裁断トヲ冀フ」旨の無罪嘆願書たる「上申書」を起草した(『津田左右吉全集』第二四巻 付録七―八頁)。その意を承けた丸山真男、岩波書店員らが、主として大学教授の署名集めに奔走した。幸田露伴は書店員小林勇に、「もしも津田君や岩波君のためになにかすることがあつたら、わたしが第一番にやりたいからおぼえていてくれ」と頼んでいたが、実際「上申書」に第一番に署名し(『蝸牛庵訪問記――露伴先生の晩年――』二三九頁)、以下八十八名が支援趣旨に賛同し署名した。津田が幾編かの論文を寄稿していた『史苑』の発行者立教史学会は、「学問の自由と進歩の方向を守ってきた」ので、「津田を激励し、これを守る態度を持してきた。柴田〔亮〕、手塚〔隆義〕らは、津田を尋ねてその意を伝えた」(立教大学史学会編『立教大学史学会小史』六八頁)けれども、署名行動に出たのは、津田が終生学問の師と仰いだ白鳥庫吉の養嗣子白鳥清のみであったという一面も見られた。このように、内心では時代の犠牲者として津田に同情を寄せながらも、国家に抗議するような署名行動に躊躇する研究者も少くなかった。なお、署名者数を所属大学(関係者を含む)別に分ければ、東京帝大三十三名、本学苑十七名、東北帝大十五名、京都帝大九名等であり、本学苑の人数は必ずしも多くない。この数の少さが、津田を「私の先生」と尊敬し「上申書」に署名した東北帝大教授柳瀬良幹(行政法)をして、「私学というものは国家権力に対して如何にも弱いものだと思い、それには何か我々にはわからない隠れた事情があるのだろう」(『法書片言――心の影』二四一頁)と言わしめたのであろう。柳瀬の言う「隠れた事情」とは何か。津田自身が戦後、「僕は早稲田には縁がうすいし、学風も好きではないので、教授会にもあまり出ませんでした。教授会というものは退屈なものです。ちょうど吉江〔喬松〕君が文学部長をしていて、教授会を休むよと言うと、今日は顔だけ出してくれんと困ると、頼まれたものです。そんなわけで先生たちも、同じ時間に講義があつて、控室で顔を合わせる人とだけ知り合つたが、ほかの人は一向に知らない」(『新潮』第五三巻第一二号 九四―九五頁)と言っているように、ひたすら学問研究に没頭していて津田自身に人間的な繋がりが少かった上に、「私立大学をまるで目下のもののように見ておった」(『ある弁護士の歩み』八七頁)帝国大学に、それも法学部へ津田が出講したことへの羨望があったからであろうか。なお、矢部貞治が、「津田左右吉先生から懇書が来てゐて先日上申書に署名したことに対し礼が言つてある」(『矢部貞治日記』銀杏の巻昭和十七年二月三日の条)と記していることから、津田は署名者一人一人に礼状を出していることが分る。

無罪嘆願書の提出にも拘らず、十七年五月二十一日の判決で、津田に禁錮三ヵ月、岩波に禁錮二ヵ月、二人とも執行猶予二年が宣告された。そして判決では、第十四代仲哀天皇以前の存在を直接的に論じた『古事記及日本書紀の研究』のみが、「神武天皇ヨリ仲哀天皇ニ至ル御歴代天皇ノ御存在ニ付疑惑ヲ抱カシムルノ虞アル講説ヲ敢テシ奉リ、以テ皇室ノ尊厳ヲ冒瀆スル文書」(『現代史資料』(42)「思想統制」 一〇二八頁)として出版法第二十六条に抵触したと判断された。なお、検事論告要旨と判決文が、同年九月、司法省刑事局の部内極秘資料として、『思想資料パンフレツト特輯』第三五号に印刷されたのを付記しておく。

判決が下った二日後の二十三日、検事局は控訴し、これに即応して両被告とも控訴手続を執った。控訴審では、南原繁は弁護側強化のために、河合栄治郎事件の弁護に携わった海野普吉に弁護を依頼した。津田は海野の事務所に数回出向き、「私が起訴になったこの書物は、学問のために書いたものだ。学問のためにする著述が出版法に触れるならば、婦人科の医学の書物はどうしてわいせつ罪にならないか」と言ったところ、海野は、「先生、それはごもっともだ。私もそういう理論を初めて伺いました。先生、それでは学問とはどういうものか、それからこの著書は学問のために書いたんだということについて、お書きになってみたらどうですか。そしてそれを公判に先立って上申書に提出したらどうでしょうか」(『ある弁護士の歩み』九〇頁)と、津田に執筆を勧めた。津田は承知して、第一審でも強調した「学問的研究によつて真実を明かにすればするほど、皇室の尊厳は明かになるのでありまして、それは真の事実として皇室は尊厳であらせられる」(「上申書」『津田左右吉全集』第二四巻 五六八頁)という信条に基づいた原稿を約六ヵ月を費やして書き、それに海野が多少法律的に手を入れた「上申書」を控訴院へ提出した。これより一年以上のちの十九年十月七日に控訴院へ出頭せよとの通知が届き、藤井五一郎裁判長は海野に、この事件は一年以上公判を開いていないので出版法第三十三条により時効となったと伝え、更に翌十一月四日、控訴院において藤井裁判長から「時効完成により免訴」との宣告を受けた。免訴という意外な結果に終った大きな因由は、「すでに敗戦に向うコースにあった日本であることを考えれば、この事件を強く有罪にまで押切る力は、すでに日本の何処にもなかった」(『嵐のなかの百年――学問弾圧小史――』七四頁)との推察が真相に近いであろう。

前述の如く、津田には、歴史学界および本学苑などからの精力的な支援が得られたとは言えず、津田を支援した羽仁五郎は、「当時ほとんど孤立して苦闘していた津田左右吉のすがたが、いまもぼくの眼底に生きて」いる(「つださうきちの学問」『図書』昭和三十七年一月発行 第一四九号 三頁)と述べている。受難以後、十五年四月刊行の河合栄治郎編『学生と歴史』に収められる筈であった「日本歴史の特性」が削除されたのを皮切りに、津田は対社会的な発表の場を閉ざされた。ただ、『東洋思想研究』『東洋学報』等のような純然たる学術雑誌に若干発表することはできた。しかし、表面上は「孤立」のように見えた津田ではあるが、周囲にあまり知られることなく、人間的かつ精神的に交際した人物は皆無ではなかった。例えば、津田以前から思想弾圧に対する裁判闘争を続行していた河合栄治郎がそれである。河合の日記(『河合栄治郎全集』第二三巻)に、「津田、岩波二氏と星カ岡で中食」(昭和十五年五月三十日)、「夜は目黒で津田氏の為の会合があり、之も奇縁で他人の為に骨を折った一つのことだ。役に立ってよかった」(同十六年六月三十日)、「九時、津田、栗田〔直躬〕二氏来訪、裁判の話をし、白鳥博士のことは面白かった」(同十七年七月九日)と認められているから、裁判対策で会ったのであろう。また、西田幾多郎とも親密な関係を保っていた津田は、鎌倉の西田宅を何度か訪れており、時効免訴後、「無理解なる事に御久しく時日を費し心身を労せられました事誠に御気の毒の至りに存じます。明敏な正しき判決により無罪を天下に公表せられんこと最も望む所なりしも、とにかくそれにて事すみよかつたと存じます。どうか心静に御著述にいそしまれ後世にお残しの様いのり上げます」(十九年十一月八日付書簡『西田幾多郎全集』第一九巻)という慰労と激励の書簡を受け取っている。。のように周囲の人間に励まされながら東洋史会、東洋文庫、国民学術協会等で講演や研究発表を続け、自己の学問の弁明とも受け取れる面を持つ「白鳥博士小伝」(『東洋学報』昭和十九年一月発行 第二九巻第三・四号)、敗戦後の二十一年に刊行した『儒教と孔子の思想』(十八年の東洋文庫春期東洋学講座「論語のできたすじみち」と題する講演が契機となった)等の執筆に専念していた。特に『儒教と孔子の思想』の執筆には、津田自身の追放のあとで同じく早稲田から追放された京口元吉に宛てた書信で、「含に世に出るときが来るから、その準備に充分研究をして置くやう」(『早稲田大学新聞』昭和二十一年六月十五日号)と書いた心境が反映しているようである。これを端的に表したのが、十九年九月七日に栗田に与えた、「やみのよの何に光を求めむとないひそ 光はおのれかかぐべし」(『津田左右吉全集』別巻第二 付録四頁)の詠歌と思われる。

終りに、戦後の二十一年十一月に津田が大隈講堂で行った講演「学問の本質と現時の思想界」によって、津田自身の本学苑に対する見解を確かめてみたい。この講演は、これより前同年六月の最初の総長選挙で総長に選出され、学いう苑当局者は疎開先平泉まで赴き、津田に総長就任を再三懇望したが、津田は頑として固辞したため、それではと意味から、学苑は津田に講演を懇願して実現したものである。

私はこの学園に相当深い縁故のあるものであります。私は学園に七年前まで、二十余年間、奉職致してをりました。またこの学園の古い時代の卒業生でもあります。……私は昭和十五年のはじめに辞職を致しましたので、只今申しましたように、それから今日まで七年になりますが、それはつい近いころのことのやうに思はれます。けれどもそれと共に、この七年間は非常に長いやうでもあります。長いと申すのは、その間の時勢に大なる変化があつたためであります。……これは勿論、戦争のために起つたことでありますが、その戦争によつて、といふよりは戦争をするといふことによつて、日本が、あらゆる方面において、すつかりあらされてしまひました。さうしてその結果が敗戦となりました。敗戦の後の状態については、あらためて申すまでもありません。諸君が、今日、現に体験せられてゐるとほりであります。これは七年の前には予想せられなかつたことであります。このような大変化が、長い年月かかつてもかうは変化しさうもないほどな大変化が、短い七年の間に起つたのであります。七年が長かつたと申しましたのは、この意味からであります。しかし敗戦は事実であります。冷厳なる事実であります。われわれはこの事実の中に身を置き、その冷厳さを十分に体験し味得することによつて、あらされはてた日本、敗れた日本を、如何にして再建してゆくべきかを、考へねばなりません。冷静に、沈着に、深く思ひ、細かに考へねばなりません。ところが現実の状態は果してさうなつてをりませうか。私はそれに対して少からぬ疑ひをもつてをります。……ただこの敗戦のもたらしたいろいろのことがらのうちで、一つの喜ばしいこと愉快なことがあります。それは思想の自由、学問の自由、が得られたといふことであります。戦争中の、或はそれよりも前からの、権力による思想の束縛、学問の圧迫、これは諸君が十分知つてをられることと思ふが、この束縛と抑圧とが解けて、さうして思想と学問とが自由になつたといふことは、学問に従事するもののために、また学校に入つて学問の研究にこれから進まうとせられる諸君のために、大きくいふと日本の学問のため文化のために、何よりも幸福なことであります。しかし、この幸福が敗戦によつてもたらされたといふことに、非常な矛盾と申すか、或は皮肉と申すか、さういふ感じが伴ふのであります。或はまた、それは不思議なこととさへも感ぜられるのであります。 (『津田左右吉全集』第二一巻 八九―九一頁)