この記事の末尾へ アルバムの目次へ

このアルバムは、平成21年の遍路アルバムを、リライトしたものです。

そのため、令和6年の現状とは異なる、写真や記事内容が含まれています。

その点、ご注意ください。

平成21年(2009)12月17日 第一日目

出発

光を通さない積雲が、その影を海に落とすなか、

搭乗機は、伊豆大島(写真中央)を左下に見ながら、西に方向を転じました。

冬遍路への出発です。

行く先は、南国とされる高知。しかし予報は、強い寒気団の襲来を告げています。厳しい遍路となるかもしれません

アンパンマン列車

ボク、アンパンマン!

子ども達に大人気のアンパンマンは、高知生まれ「やなせ たかし」さんの作品です。

土佐久礼まで、アンパンマン列車に乗って行きます。

土佐久礼駅

現在の気温は5℃とのことです。これから山間部に入るので、もっと下がると思われます。少し高い山は、すでにうっすらと雪化粧しています。

行動食に大正市場で「ちらし寿司」を、とも思いましたが、高知駅で買ったパンで我慢することにしました。寿司は、たぶん寒さで強ばってしまい、食べにくいと思いました。

津波

高知県沖の南海トラフで想定されている巨大地震は、かならず大津波をともないます。寸刻を争って避難しなければなりませんが、地震に痛めつけられた人たちに、避難先はどんなにか遠いことでしょう。「その日」の来ないことを祈りたい気持ちですが、専門家は、・・30年以内に発生する確率は80-90%・・と予測しています。つまり、ほぼ確実に「その日」は来る、ということです。

追記:本号更新前の令和6年1月1日、「能登半島地震」が発生しました。M7.6の巨大地震です。地震、津波、そして火災も発生しました。備えては、いたのでしょう。しかし被害は甚大です。余震、雨、雪、寒さの中、断水、停電がつづき、土砂崩れや地面の陥没などが、救助を阻んでいます。痛めつけられた人たちが、その後も、二重三重に痛めつけられています。

大坂越えへ

今回の行程です。土佐久礼から中村まで歩き、引き返してきます。

往路:土佐久礼→大坂峠遍路道→元37番高岡神社→37番岩本寺

→片坂、市野瀬遍路道→土佐佐賀→入野松原→中村・石見寺

復路:中村→(電車)→窪川→添え蚯蚓遍路道→焼坂峠→安和→佛坂

→宇佐→龍坂→36番青龍寺→塚地峠→清滝寺→帰宅

土讃線

当初は、清滝寺から宿毛までの、順歩きを考えていました。それが中村まで行って戻ってくることに変わったのは、土佐久礼からの道をどうするか、迷いはじめたのがきっかけでした。まだ歩いていない大坂遍路道も歩いてみたいし、高知自動車道の工事で添え蚯蚓や焼坂遍路道がどう変わっているのかも見てみたいのです。

写真の川は、大坂遍路道の大坂谷川河口近く。奧の鉄橋は土讃線です。

休憩所

いろいろと迷った末にたどり着いたのが、なんということはない、引き返してきて両方を歩くという、上掲の往復案だったというわけです。

しかしこの案、瓢箪から駒でした。仕上げてみると、けっこうワクワクする案となりました。訪れる寺社、歩く道、共に魅力いっぱいです。なかでも大坂越え、中村見物、龍坂は初めてなので、とても楽しみです。

桜並木

大坂谷川に沿った道をすすみます。春には堤防の桜がきれいに咲くのでしょう。

道は、峠越えの道とは思えないほど平坦です。しかしこの道は、仮初めにも「大坂」を名乗る道。このままではすまないのです。

七子峠へ

七子峠(ななこ峠)は、大坂遍路道にある峠です。

地図によると、この道は平坦のまま山に突き当たり、そこから七子峠(H287㍍)への急登が始まります。

現在地の標高は、およそ18㍍ほどですから、標高差約270㍍を一挙にのぼることになります。

黒竹

この辺は黒竹(くろちく)の自生地なのだそうです。

しなやかで曲がりが良いため、かつては釣り竿に多く使われていましたが、グラスファイバー更にはカーボン繊維が登場するに至っては、もはや勝負にはなりません。しかし今でも、内装装飾、熊手や茶筅などの工芸品になどには、貴重な材料として使われているとのことです。

景色

屋根にネットが張られています。太平洋からの風を、まともに受けるのでしょう。

干し柿が美味しそうです。

高知自動車道

大坂谷にかかる高知自動車道の橋は、まだつながっていませんでした。これがつながって、中土佐IC-四万十IC:間が開通するのは、この2年後の平成23年(2011)12月です。

完成時には、久礼坂トンネル(画面右方向)と大坂谷トンネル(左方向)をむすぶ橋となります。

七子峠へ

上方に見えるガードレールは、旧国道56号のものでしょう。とすると七子峠は、あの左上方にあると思われます。

なお新国道56号では、あの部分はトンネルになっているようです。

山道

これより七子峠への、山道に入ります。

道標には「七子峠1.0キロ」とあります。1キロ歩く間に、270㍍ほど高度を上げるということは、平均斜度25度くらいということでしょうか。

山道

強い繁殖力をもつ竹ですが、この径には進出できていません。

径の固さが、竹の進出を阻んでいるのです。年月かけて、無数の人が歩き固めた、固さです。

山道

急坂ですが、九十九折りになっているので、さほど苦しくはありません。

空

空が見えてきました。峠が近いのです。

案外楽に着いたと思っていたら、・・

階段

やはり楽はさせてくれません。フィニッシュの部分が、階段になっていました。それも最大傾斜線上に作られたような、急角度で段差が大きい階段です。上るにせよ下るにせよ、気をつけないと膝を痛めてしまいそうです。

写真では、ほとんど水平に見えますが、実際は、けっこう急なのです。

階段

全部が全部、こんなではありませんが、急で長くて段差が大きい階段です。

旧国道56号

上がってきました。これより旧国道56号を、5.5キロほど歩きます。新国道56号にほぼ並行した道です。

道標

12月中旬のこの時期、やはり歩き遍路は少ないようです。土佐久礼からここまで、一人の遍路にも会っていません。

掛かっているのは、数珠の落とし物でしょうか。

道

理論的には、標高が100メートル上がる毎に1℃、気温が下がるのだそうです。とすると、この辺は標高280メートルほどですから、平地より2-3℃低いということになります。つまり土佐久礼駅では5℃でしたから、今、この辺は2-3℃だということです。

道

厚手のジャンパーを着て歩いて、ちょうどいいくらいでした。

ホカホカしてくると、汗をかかないよう、ちょっとの間だけ休んで、身体を冷やしました。寒いとき、汗は大敵です。

あまんどさま

四国遍路で行き倒れた「あまんどさま」の霊を慰めんと、「あまんどさま」のお墓に、地蔵菩薩が祀られました。

地蔵菩薩像は、「あまんどさま」の徳を慕う安芸の国人たちが、安芸から運んできたと伝わります。

なお「あまんどさま」は、尼様を意味する、この地方の方言だそうです。

道しるべ

岩本寺10キロ、とあります。しかし時刻は、すでに15:30。冬の日没は早いので、もはや今日中に岩本寺に着くことはできません。

ただし、これは想定内のことです。

この先3.2Kにある土讃線仁井田駅で電車に乗り、窪川で泊まります。明朝、また電車で引き返し、高岡神社経由で、岩本寺に参るのです。

国道56号

日没が迫り、気温が一段と下がりました。風花が舞い始め、下校中の小学生達が雪だ雪だと喜んでいます。

土地の人は、・・今日の寒さは年に二度しかない寒さだ・・と話してくれました。「二度しかない」は、三度はないが二度はある、という意味だそうです。聞けば、この方は農業をされているそうでした。経験から識ったことだ、と言います。きっと確かなことなのでしょう。

写真の右に、私が降りてきた山が写っています。

雪椿

掃除が行き届いた遍路小屋でした。「四阿 雪椿」の名は、この地に伝わる「お雪と順安」の恋物語に因んでいます。

墓

お雪は、この辺の地頭の娘。順安は、影野・西本寺の若僧だとのことです。二人の仲を妬む者たちがいて、その恋は邪魔されますが、転変の後に成就。後、二人は幸せに暮らしたと言います。

写真は、順安と雪の墓です。

池内喜左衛門 同人妻雪 墓

とあります。「池内喜左衛門」は、順安の還俗名です。地頭職を嗣いでいます

雪椿

墓の側に、樹齢300年という椿の木が立っています。お雪、順安を偲んで、里人が植えたとのことです。

一説には、順安恋しさのあまり床についてしまったお雪を、里人が慰めようとして植えたもの、とも伝わります。

四万十合衆国

窪川州、大正州、檮原州、東津野州、大野見州から成る、「四万十源流合衆国」が建国されたようです。

中村を中心とする、下流域に対抗してのことでしょうか。そう言えば、四万十町と四万十市、どちらも「四万十」を譲らなかったようですね。

なお、五州のうち、東津野州、大野見州は四万十川の上流域。窪川州、大正州、檮原州は、中流域と言えましょうか。

六十余社

全国六十余州の一宮を集めた神社、それが六十余社です。

かつて六部(六十六部)たちは、おそらく10年近くもかけて、全国廻国巡礼を成し遂げたのですが、それが、たった1日一回の参拝でかなえられるというのですから、これは有り難い神社です。

六十余社

手軽すぎて、かえって有り難みがなくなるのではなどと御心配の向きは、浅草寺の「四万六千日」を考えてみてください。

一日一回の参拝で、46000/365=126.03ですから、126年分の功徳が戴けるのです。それでも有り難みが薄まるどころか、逆に大人気なのですから、ご心配は無用です。

信仰が民衆化する過程は、救済の簡略化、速成化の過程でもあるのでしょう。

交通標識

四万十市(旧中村)まで、54キロと表示されています。54キロは車用の表示ですが、この距離は、おそらく歩き遍路が歩く距離と、ほぼ同じ距離でしょう。というのも、これからの遍路道は、ほとんどが国道56号だからです。

因みに鉄道を計算してみると、影野から窪川までの土讃線が8.3キロ、窪川から中村までの土佐くろしお鉄道が43.0キロで、計51.3でした。

仁井田中の碑

ここに 仁井田中 ありき

人みな戦後の混乱に戸惑う中 少年らめげず ここ茶堂山に集い

元青年学校々舎にて 二部授業にも甘んじ

時にリスや小鳥と興じ かつ師を敬し 厚き友情を結びて

楽しき青春の日々を過ごせり。

母校創立六十周年に当り ここ新校舎への校門脇に碑を建つ。

撰文 一期生を代表して 山崎 博司

揮毫 最後の分室主任 町田 精一郎

平成十八年 陽春 仁井田中学校一期生建立

仁井田中学校 校歌

碑文理解のお手伝いとして、碑建立の背景を二点、記しておきたいと思います。

1.・・人みな戦後の混乱に戸惑う中 少年らめげず・・の背景

この碑を建立した仁井田中学一期生は、11歳までは、いわゆる「軍国主義教育」を受けてきた人たちです。仁井田中学の創立は昭和22年(1947)ですから、その一期生(13歳)たちは、11歳で敗戦を迎えました。

実のところは、・・戸惑う・・どころの事態ではなかったと思います。あたかも白が黒に変わるような、大激変の時代だったのです。・・少年らめげず・・とは、「生きようとした」ことの、抑えた表現なのでしょう。

仁井田川

2.・・母校創立六十周年に当り・・の背景

碑を建立した平成18年(2006)には、開校六〇周年とは言い条、既に仁井田中は存在していませんでした。仁井田中は、昭和45年(1970)には、他の町内各中学校と統合され、廃校となっているのです。・・新校舎・・は、正しくは、・・かつての新校舎・・でしょう。

碑の建立は、廃校後36年も経ったときのことでした。この時、一期生たちは72歳になっていました。(現在、仁井田中跡はコンビニになっており、碑は、その駐車場に建っています)。

土讃線仁井田駅

土讃線仁井田駅です。17:14の窪川行きがあります。

30分以上待ち時間があるとわかったので、駅前で四万十交通バスの発車時刻も調べてみました。すると(電車より1分早い)17:13発の窪川行きがありました。

それを知ったときの私の気持ちは、正直、えっ、なんで? でした。何で時刻を、もっと大きくずらさないのだろう。ずらしてくれていれば、もしかしたら私は、待ち時間なく窪川に行けたかもしれないのです。

ホーム

追記:上の記事について、天恢さんから次の様なご指摘をいただきました。

・・窪川駅から仁井田駅までは一駅で距離は4.5kmですが、窪川駅を発車したバスは途中4つのバス停を経て仁井田駅に着きます。点々とする集落を経由して乗客を駅から駅へ運びます。

出勤・登校や家路を急ぐ乗客が待たずに列車やバスに乗れるように、上りも下りも、おそらく列車の発着時間に合わせてのバス時刻と思われます。例えば主要駅では特急列車の到着を待って、発車後に普通列車が出発するなど・・・。

答えは、「いつも利用する地元の利用者を優先するダイヤで、たまに利用するお遍路さんのためのダイヤではない」ということです。

実は私も、このことは考えました。でも、それならなぜバスを先に出してしまうのだろう、と思ってしまったのです。

しかし、よくよく考えてみれば、おっしゃるとおりですね。これは電車とバスを接続させた、地元民のためのダイヤなのでしょう。

窪川駅

すっかり暗くなってしまいました。

明朝の電車とバスの時刻を調べて、宿に向かいます。

宿は、窪川駅近くの民宿「村の家」です。

村の家

・・わかりにくかったでしょう。亡くなる前に主人が、もう廃業するようにと言って、看板や案内を全部、取り払ってしまったんです。入口の硝子だけは残ったのですけど。

それでもご主人の意に反して、もう三年間も宿を続けているのは、・・宿をやっていると話も出来るしナ。・・だからだそうです。

うつぼの刺身

今日が区切り歩きの初日だと知らず、女将さんは「うつぼ」の刺身を準備してくれました。もうカツオは食べ飽きている、と慮ってくださったのです。

・・それならカツオにすればよかったかな。・・とのことですが、いえいえ、私、ウツボは大好きです。癖のないほのかな甘味、弾力のある食感。それに、カツオはこれからいくらでも食べられます。お心遣い、ありがとうございました。

行火

今一番注意していることは、・・コロバレン・・だそうです。転倒で骨折したことがあるのだといいます。

確かに高齢者の転倒は、アッと思ったときはもう転倒しているのです。私も経験がありますが、まるで受け身が取れていませんでした。

食後、部屋に上がると、布団が敷かれていました。暖房は、懐かしいアンカです。・・自分で敷きましたのに。・・と話すと、・・今日は客が一人じゃから大丈夫よ。それに、多いときは応援を頼むしな。・・とのことでした。

平成21年(2009)12月18日 第2日目

予報

6:00 朝食

何時でもいいでよ、というので甘えてしまいましたが、6:00に朝食は、破格のサービスです。

外はまだ真っ暗。しかも寒い。申し訳ないことでした。

水鉄砲

これが何に使用されるものか、若い方は、まずご存知ないでしょう。過渡期に使用されたもので、都会で暮らしていた方は、お年寄りでもご存じない方が多いでしょう。

この宿でも、もう使われていなかったのですが、まだ仕舞われず残っていたので、写させていただきました。

窪川駅

おかげさまで、7:04窪川発に間に合いました。

始発なので、電車はもう入線しています。寒いので早速入れてもらい、席に着きました。

ひとつ具合の悪いことに気がつきました。どうやら私の存在は、日常の乗車秩序を乱しているらしいのです。まだ空席があるにもかかわらず、数人の男子高校生が立っていました。どうやら私が座っている席は、いつもは、彼らが座る席らしいのです。空席がまだあるのに、彼らがそこに座らないのは、そこには、これから来る誰かが座ることを知っているからなのです。

困りましたが、今さら席を空けても、彼らがそこに座るとは思えないので、私は座ったままでいたのですが、悪いことをしてしまいました。

雪

雪が降ってきました。 雪波浪注意報が出ていますが、しばらくは傘で対応します。

案内

仁井田駅から1.6Kほど歩くと高岡神社への分岐に出ました。「協力会地図」に「大鳥居」と記されている地点です。案内があり、高岡神社と岩本寺への方向と距離が示されています。

*この道標に記された7.0Kや7.2Kの距離は、(現在は訂正されていると思いますが)誤りだったと思います。此所は、岩本寺までは4.2キロ、高岡神社までは3.5キロの地点でした。

五社街道

元37番札所・高岡神社は、

●大日本根子彦太迩命

(おおやまとねこひこふとに命)を祀る 「一の宮・東大宮」

●磯城細姫命

(しきのくわしひめ命)を祀る 「二の宮・今大神宮」

●大山祇命(おおやまずみ命)

吉備彦狭嶋命(きびのひこさしま命)を祀る 「三の宮・中ノ宮」

●伊予二名洲小千命

(いよのふたなしまおち命)を祀る 「四のみ宮・今宮」

●伊予天狭貫命

(いよのあまさぬき命)を祀る 「五の宮・森ノ宮」

の五社から成っていることから、「五社さま」とも呼ばれています。あるいは「五社さま」の方が、より人口に膾炙されているでしょうか。

朝の光

天恢さんに倣って、この部分をストリートビューで歩いてみました。

ところが、写真の、この景色がどこにも見えないのです。前掲・五社街道の写真を撮ってから、3分後の写真なのですが・・。

山が消えたはずはないので、たぶん樹木などで隠されてしまったと思われます。

追記:天恢さんが今号へのコメントで、『見えぬけれども あるんだよ』と教えてくださいました。鳥になって鳥瞰すれば、すなわち航空写真で見れば、一目瞭然。朝の光が刺す東の方向に、それらしき山があることがわかりました。

川

前掲写真につづいて、この景色も見つかりませんでした。朝の光の写真を撮って、4分後の撮影です。

写っている川が仁井田川なのは、まず間違いないでしょう。地図でみると、仁井田川はこの辺で大きく蛇行し、道の左側に接近しています。

追記:同様に鳥瞰すれば、この川は、まちがいなく仁井田川です。そして架かる橋は、土讃線の鉄橋でした。ありがとうございました。

計量場

思いがけなく、野中兼山の遺跡に出会うことが出来ました。「計量場」です。

四万十川に築いた取水堰が再三にわたり決壊していることを知った野中兼山は、四万十川からの取水を断念し、仁淀川に堰を築くことにしました。

しかしこの工事も難航します。固い岩盤があり、掘削が進まないのです。

そこで兼山が採った策が、今で言う「出来高払い」だったそうです。つまり人夫が掘った岩盤を計量して、その多寡でその人夫の賃金を決めることにしたのです。結果、工事は大いに進捗したと言います。

なお、この看板は健在で、ストリートビューにも写っていました。

ねねざき橋

ねねざき橋は、仁井田川にかかる橋です。「ねねざき」は、根々崎と書きます。この辺の地名です。

川は、左から右方向に流れています。ほぼ東進していると言えましょう。

仁井田川

橋から眺めた仁井田川の西方向、つまり上流方向です。

仁井田川

橋から眺めた東方向、つまり下流方向です。川は、この先500㍍ほど東に流れて、四万十川に合流します。(合流点を見たかったのですが、果たせませんでした)。

四万十川

道の右側に、四万十川が見えてきました。

源流部・高岡郡東津野村の不入山(いらず山・H1336m)から南下してきた四万十川は、この辺りから西進を始めます。固い岩盤に阻まれて、西へ方向を転じるのです。画面では、右から左方向へ流れています。なお、四万十川のこの部分には、既に仁井田川の水が混じっています。

四万十川

四万十川を西に転じる岩盤が、(前述の)兼山の工事を阻んでいた岩盤と同じであるのは、お察しの通りです。

案内

高岡神社 500メートル

岩本寺 2.4キロ

とあります。

右下の自然石の道標は、拡大すると、次の様になります。

昔の道標

手差し 三十七ばん

五社三丁

3丁は約327㍍ですから、現代道標の500㍍とは違いがありますが、その辺はまあ、計測の仕方に問題があったのか、道標が元の場所から移されているのか、・・なのでしょう。

五社大橋

四万十川にかかる五社大橋です。真っ正面の400㍍先に、五社こと高岡神社が見えています。

渡川

川の名前が四万十川ではなく、「渡川」(わたり川)となっています。四万十川が渡川と呼ばれていた頃の名残でしょう。

「渡川」が「四万十川」に、正式に名称変更されたのは、平成 6 年(1994)のことです。そのきっかけをつくったのが、昭和58年(1983)に放送された NHK 特集『土佐四万十川~清流と魚と人と~』であったことは、よく知られています。そのなかで“日本最後の清流”と紹介され、一躍、四万十川の名が知れ渡ったのです。この番組は、私も観ています。「最後の」は、ちょっと言い過ぎだと思いましたが、確かに清流だと思いました。

四国遍礼霊場記の五社図

四国遍礼霊場記(元禄2年/1689)に載っている、五社図です。

五社の前に大河が流れています。「仁井田川」と記されていますが、この川は、どう見ても現代では四万十川・渡川です。

江戸を流れる大河が、所により大川と呼ばれたり、隅田川、淺草川、戸田川、荒川などでもあったと同様に、四万十川・渡川も、ここでは仁井田川と呼ばれていたのでしょう。現代とは違って川の名は、所により、その呼び名は違っていたのです、

四万十川下流方向

「渡川」という呼び名も、かつては下流域の中村辺りで主として使われていた、ローカルな呼び名だった、私はそう考えています。

その呼び名の由来は、いろいろに説明されていますが、おそらく、・・中村への行き帰りに「(渡り舟で)渡る」ので「渡川」と呼ばれた、・・とする説が正しいでしょう。そう考えると、中村を流れる他の二本の川が、「向川」、「後川」である訳も、よく理解できるからです。これらの川は、どれもが、中村を中心とする呼び名になっているのです。

上流方向

「向川」(現・中筋川)は、・・九州に関心を向ける中村・一条氏が、九州方面に「向かう」とき使った水路なので「向川」。

「後川」は、・・九州の反対方向、つまり中村の「後ろ」を流れているから「後川」、というわけです。まことにシンプルな命名ではありますが、土地や山川の呼び名なんて、深い意味もなくつけられたものが、多いのではないでしょうか。

なお、「四万十」の由来には、四万余りの支流をもっているからとか、アイヌ語の「シ・マムタ」(はなはだ美しい)からきたなど諸説がありますが、定説はないようです。

中の宮

高岡神社の興りを、Wikipediaは、次のように記しています。

・・伝承によれば、大和時代の6世紀頃、伊予の豪族・河野氏の一派が一族の争いから当地に逃れ、この地の土豪と共に土地を開墾し安住の地と定めた。ここに祖神を祀り仁井田大明神とし、この地の総鎮守とした。

今宮

・・平安時代初期の天長3年(826年)四国を巡錫していた空海(弘法大師)が境内に福円満寺を創建したと言われる。空海は神社を5社に分社して五社大明神とし、神仏習合の神宮寺としたと伝えられている。

元の37番

福円満寺に代わって岩本寺が五社の別当となるのは、17C後半、福円満寺の勢いが、衰え始めてからのことだと言います。それまでは福円満寺から足摺岬への途次、遍路たちが泊まる宿坊であった岩本坊が、福円満寺を後継する岩本寺として興された、ということのようです。『四国遍路道指南』(貞享4年/1687)には、すでに・・別当岩本寺くぼ川に居・・と記されています。

岩本寺は、明治期の神仏分離・廃仏毀釈により、明治4年(1871)、廃寺となりましたが、明治22年(1889)になって再興されています。

祭神

今宮に御祭神の御名が記されていました。「伊豫二名洲 小千命」(いよの ふたなのしま おち命)です。

この御名を翻訳すれば、「愛媛県越智郡に鎮座まします神様」となるでしょうか。越智郡とは、今の今治辺りです。はるか土佐まで、故郷の神を護持しつつ、流れてきたと見えます。

なお、私は焼山寺道でも、河野氏の一流が造った集落の跡・「樋山地・敷地」を見ています。→(H26春5)海の民が山の民に変じ、暮らしていました。

注連縄

高岡神社を発ち、岩本寺に向かいます。

注連縄を飾っている家がありいました。これは、はずし忘れているのではありません。

聞けば、この辺では厄除けとして、大晦日まで、飾り続けるのだそうです。大晦日に取り外して祓えで燃やし、新しい注連縄を取りつけて、新年を迎えるのです。

ところで、近年、注連縄を飾らない家が増えています。この風習、どうなるのでしょうか。

37番札所岩本寺

岩本寺は、五仏をご本尊として祀っています。岩本寺が、五社大明神・福円満寺を嗣ぐ寺だからです。山号を藤井山五智院とする所以も、ここにあります。(「藤井山」は、寺名を藤井寺と称した時期があることに由来します)。

本堂

ご本尊の五仏は、五社に祭神として祀られている五神の、本地仏とされていた仏たちです。

具体的には、

不動明王 一の宮・東大宮の大日本根子彦太迩尊

観世音菩薩 二の宮・今大神宮の磯城細姫命

阿弥陀如来 三の宮・中の宮の大山祇命・吉備彦狭嶋命

薬師如来今宮 四の宮・今宮の伊予二名洲小千命

地蔵菩薩 五の宮・森の宮の伊予天狭貫尊

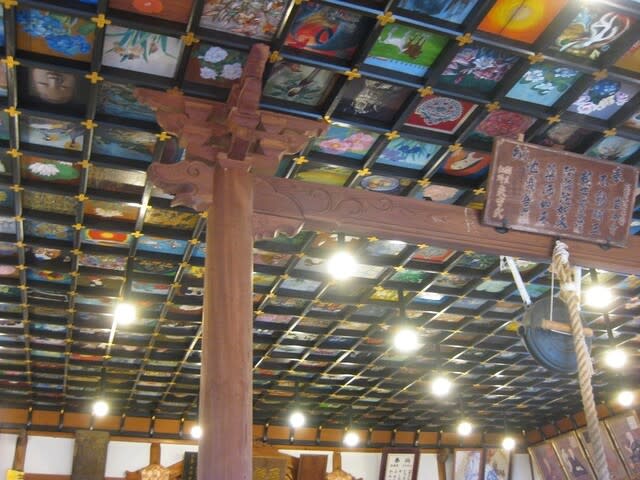

天井絵

格天井の一枡一枡に、アマチュア画家たちが画法もテーマも自由に描いた絵が、はめこまれています。

中にはマリリンモンローの絵もあるとかで、今回こそ探そうと頑張ってみましたが、首が痛くなって止めました。

歓喜天堂

今日、歓喜天の法要が行われるそうです。供物の大根と酒がならんでいます。

なぜ大根か?大根の白が清浄を表すなど、いろいろ言われています。

建物は木造、円形です。円形は、歓喜天の修法と関わっているそうですが、私にはわかりません。

歓喜天像を拝みたいとも思いましたが、ゲスな期待があることに気づき、止めにしました。

道しるべ

道しるべです。側に立て札があり、

八十八ケ所道標 明治四十五年頃、近郷の遊子が建立した道しるべである。

その志を大切に後世に伝えたい。 合掌

平成四年九月吉日

と記されています。

ここでは略させていただきますが、境内には他にも、多くの道標などが保存されています。

国道56号

先へ進みます。 一段と寒さがきつくなってきました。

岩本寺の標高は210㍍でした。国道56号で一番高い「峰ノ上」は、259㍍です。

雪

雪です。着ているポンチョが、ゴワゴワに固まっています。

遍路中の雪は、二度目です。最初は、8年前の平成13年12月25日、初めての遍路の3日目、焼山寺への登りでのことでした。初遍路での雪に、北さんと二人で、やたらはしゃいでいた記憶があります。

しかし、今回は一人です。その気にもなれません。予報では、雪はやがて止み、風が強くなるとのことです。冷たい風でしょう。

さて、令和6年の第1号をご覧いただきまして、ありがとうございました。

中途半端なところで切れてしまいましたが、次号に回させてください。更新は2月14日を予定しています。

能登半島地震で亡くなられた方々の、ご冥福をお祈りいたします。

また、被害に遭われた方々に、一日も早く、

かつての日常が戻ってきますように。 合掌

この記事のトップへ アルバムの目次へ

道路は寸断され、生活インフラは破壊され、救援物資もスムーズに届かない状態が続きました。 20年前に寂寥感ある能登を旅して、今回の震源地の近くに泊まって、輪島の朝市にも出掛けました。 早急に、日本の総力を挙げて、大規模な救援活動を実施して被災地の復興を期待しています。

この地震による被災者の方々に対して、心よりお見舞い申し上げます。

さて、今回は「楽しく遍路」さんが 平成21年の厳冬に、土佐久礼から中村まで歩き、足摺に向かわずに青龍寺、清滝寺まで引き返すという あっと驚く遍路コースですが、今回は「土佐久礼 ~ 37番岩本寺」までのリライト版をコメントすることにします。

天恢も、この2年後に清滝寺~青龍寺~横波~須崎~焼坂峠~土佐久礼~大坂遍路道~七子峠~雪椿と、歩きましたが、遍路で3日間ご一緒した健脚家にすっかり歩きペースを乱されて、あえなくダウンして、影野から窪川までは列車で移動した苦い思い出があります。 後年、拾い遍路でこの区間を歩いたのですが、ローカル線での現地への移動は別の厳しさがあり、反省ばかりです。

ブログを読んで、「楽しく遍路」さんが、グーグルのストリートビューで見つけられなかった2枚の写真のことが気になりました。 実は『見えぬけれどもあるんだよ』で、やはり藪が生い茂っていて見つけられなかっただけです。 朝の光は太平洋から上がります。 仁井田川に架かる橋は土讃線の鉄橋で、撮影場所は航空写真で簡単に識別できます。 しかし問題は、十数年前に比べて河川敷は相当荒廃してきています。 今は何とか田畑は持ち堪えていますが、この辺りも次世代の担い手がいなくなれば立所に藪ぼうぼうとなるでしょう。 民俗学者・宮本常一先生の『自然は寂しい しかし人の手が加わると あたたかくなる』という言葉が身に沁みます。

また、岩本寺の本堂内陣の格天井に描かれている575枚もの天井画は有名ですが、中でもマリリン・モンローが艶然と微笑みかける絵は、厳しい修行中のお遍路さんの心も和ませてくれるはずです。 「楽しく遍路」さんは、このモンローさんの絵を探しあぐねたようですが、本堂に入って直ぐの最後列の一枚で、「灯台上暗し」に位置しています。

それと、宿で出されたウツボの刺身、これは絶品だそうで、ウナギの何十倍も調理に時間が掛かって、もし東京でこれを食べたら宿代以上かも? それから、水鉄砲ですが、何処の遍路宿か忘れました、現役で使われていました。 何もかも懐かしいことばかりです。

さてさて、今回のタイトルは「♪お酒はぬるめの 燗がいい 肴はあぶった イカでいい~」ですが、新年早々に急逝された八代亜紀.さんの『舟唄』 で、作詞:阿久悠. 作曲:浜圭介さんです。 歌い継がれる演歌は、歌い手さんと作詞・作曲の作り手が一体になって、聴くものを唸らせる名曲として誕生するのでしょう。 歌詞は『女は無口な ひとがいい 灯りはぼんやり ともりゃいい~』 と続きますが、私なら酒は冷で、肴は好みで飲みながら、男なら共有したいのが『女は無口な ひとがいい』で、亜紀ちゃんを偲び、あの良き時代をしみじみと思い出したいものです。

本年も、ご一緒に「楽しく遍路」を盛り上げましょう!

本途、見えないけれど あるのですね。航空写真とは、思いつきませんでした。なるほど鳥の目で見れば、一目瞭然です。

せっかくなので本文にも、コメント文から引用させていただいて、「追記」として入れておきました。これで、バス発車時刻の記事も含めて、今号に三ヵ所の「追記」が、天恢さんのご指摘でなされたことになります。

ありがたいことです。本年もよろしくお願いいたします。

・・3日間ご一緒した健脚家にすっかり歩きペースを乱されて、あえなくダウンして、影野から窪川までは列車で移動した苦い思い出があります。・・とのこと。

思うに「思い出」は、ただ「苦い」だけではないのでしょう。三日間も一緒に歩いたのは、その方との歩きに、格別の魅力があったからではないでしょうか。そのことも、いつか聞きたいものです。

それにしても、健脚の天恢さんをダウンさせるとは、その方はよほどの健脚家だったと思われます。私も足摺岬で、「健脚」というより「高速」のお遍路さんに会ったことがありますが、彼はパワーウォーキングとやらの修練を積んでいる人で、最速時速7キロまで出せると言っていました。

一緒に歩くのがきつくなってきたので、・・今の歩きは、時速5キロくらいでしょうか?・・と尋ねると、・・いえ、5.5キロです、・・との応えが返ってきました。0.5キロの差がわかる、そんな歩き方をしているのです。スゴイ人がいるものです。

さて、「二人連れ」で歩くことのむずかしさについて、土佐の、ある宿のご主人から聞いた話を書いてみます。

かつて放映されたNHKドラマ『ウォ-カーズ』を彷彿させるような話ですが、もちろんご主人の経験に依る話であるのは、間違いありません。

・・遍路の二人連れは、むずかしいようですね。歩くペースが違いますからね。足の弱い人の方に、だんだんと無理が溜まってゆくのです。無理が溜まれば、気持ちも荒んできます。

・・それなら別れて、別々に歩けばいいのですが、これが夫婦連れとなると、そうもゆきません。歩くうちに、お互いが視えすぎてきて、ウチに来た頃には、多くの夫婦が、けんかの真っ最中です。

・・しかし、その状況は、むしろ歓迎すべき状況のようですよ。仲のいい夫婦に尋ねてみれば、その人たちも大抵、ここへ来るまでに大げんかをしたとおっしゃるのです。そして異口同音のように言うのは、「それが良かった」ということです。

・・遍路に来なかったら、今の私たちはありません。来て本当によかったです。お大師さまのおかげです。本当に感謝しています。と、そんな風に話してくださいます。

・・これが、土佐の「修行の道場」たる由縁でしょうか。よう言うたもんです。

傷つけ合いを通して、より強く絆が結ばれてゆく。

この種の話は、かつて、よく耳にした話ではあるのですが、傷つけ合うことを極度に恐れ、人との深い関わりをさけようとする若者達が多い今日、復権させたい話でもあると強く感じながら、拝聴していたのでした。

なお、ご主人がこの話をされたのは、おそらく私たちが「二人連れ」であったからだと思います。なにか危惧を感じられたのかもしれません。

しかし私達は、幸か不幸か、「傷つけ合い」になってしまうような芽は、遍路に出発する前に、実は摘んでしまっていたのです。

私はその様子を『(H13冬)初めての遍路(H13) ① 出かけるまで』に、次の様に書いています。

・・私たちは、長い話のあげく、「試行遍路」という考えに至りました。つまり、うんと期間を短く切って、ともかく歩いてみる、というわけです。駄目と分かったら、互いに遠慮することなく、即、打ち切り、残った日数は、どこかで観光でもしましょう、というわけです。

・・歩いていて靴の具合が悪いときは、即、止まって直しましょう、何回でも、遠慮なく止まりましょう、そんな合意までが出来上がっていました。

たぶん北さんと私の脚力差があまりにも大きかったことが、こんな合意を可能にしたのだと思います。

この合意と北さんの大いなる譲歩のおかげで、脚力の差から生じるトラブルは、全行程を通して、(少なくとも私の側からは)まったくありませんでした。それがよかったのかどうかは、わかりませんが。

私に多少の脚力がつき、文字通り、北さんの「足」を引っ張ることが少なくなったのは、伊予路に入った頃だったと思います。どこでだったかは忘れましたが、私たちの歩きを見ていた方から、・・あんたたちは健脚だね・・と言われたことがありました。(大した進歩です)。

ところが讃岐路に入る手前で、私は椎間板ヘルニアを発症。ふたたび北さんの「足」を引っ張ることになってしまった経過は、(H19冬1) 65番三角寺 椿堂 66番雲辺寺 67番太興寺 に書いたとおりです。