この記事の末尾へ アルバムの目次へ

3日目のつづき 平成21年(2009)4月22日

五剣山遠望

85番八栗寺へ向かいます。

檀の浦の向こうに五剣山を見る、絶景のはずですが、・・

無惨!見て、先ず思い浮かんだ言葉が、これでした。山が削られています。

庵治石を採って暮らしている人たちや、庵治石を愛でている人たちには、申し訳ないことかもしれませんが、五剣山を信仰の山とみている私は、まず無惨と感じてしまいました。

五剣山

庵治近辺での採石の始まりは、平安末期頃までたどれるそうです。古文書に記載があるといいますから、まずは確かなことでしょう。

「庵治石」の名で呼ばれるようになったのは、大阪城や高松城の築城に使うため、大量の石材が庵治湊から送り出されるようになってからのことだといいます。庵治から送り出された石が、その送り出し湊の名を冠して、「庵治石」と呼ばれるようになったのです。

採石場

庵治石が、庵治石すなわち銘石と広く知られるようになるのは、昭和の、それも戦後のことではなかったでしょうか。

昭和27年(1952)、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」が制定され、これを機に墓石の需要が急増しました。戦没者の遺族たちが、一斉に墓を建て始めたのです。

そこで求められたのが、上品な美しさをもち、しかも風化に強い、庵治石でした。庵治石の名は皮肉にも、高級墓石として、広く知られるようになります。

庵治石

しかしなんといっても、庵治石の名を「世界に誇る最高級石材」「天下の銘石」として高からしめたのは、流政之、イサム・ノグチという、二人の世界的彫刻家であったでしょう。

庵治石の優秀性に気づいた流政之は、庵治石を使った作品を次々と制作。昭和41年(1966)頃には、庵治半島に自宅兼アトリエを構えるに至ります。イサム・ノグチも、昭和44年(1969)、牟礼にアトリエを構え、ここを日本での制作拠点としました。かくて庵治石の素晴らしさは、彼らの作品を通して、世界に知られていったのです。

徳島市新町川河畔の流政之作 ICCHORA

なお流政之は、没翌年の令和元年(2019)、庵治に「ナガレスタジオ 流政之美術館」を開館させ、イサム・ノグチは平成11年(1999)、牟礼に「イサム・ノグチ庭園美術館」を開館させています。また彫刻家ではありませんが、牟礼には、建築家・ジョージナカシマの「ジョージ・ナカシマ記念館」があります。

写真は、徳島市新町川河畔の流政之作 ICCHORAです。瀬戸内寂聴さんの文化勲章受章を祝して建てた作品とのこと。78番郷照寺前の地蔵堂に建つ、碇石の石組みを思い出させないでもありません。

地蔵堂前の碇石

遊び心でAIに、・・「庵治石」が銘石として認知されはじめたのはいつ頃からか?・・と尋ねてみました。

答は、・・明治時代です・・でした。浅学の身なれば、博学AIに向こうを張るつもりはありませんが、おそらくこれは正解ではないでしょう。明治以降、庵治石への需要が増え、庵治・牟礼に分業を基本とする石材産業が構築されてゆくのは、まちがいありませんが、「銘石」それも「天下の銘石」となるには、まだ時間がかかったとおもいます。

下り道

閑話休題。

さて、いよいよ檀ノ浦への下りです。写真ではそうは見えませんが、この坂は急です。澄禅さんが・・屏風ヲ立テタル様成坂・・と記しているのも、わかる気がします。

前号で記しましたが、愛知さんはこの険しさをさけ、登った道を引き返したのでした。(もう会えぬかとも思いましたが、彼女とは長尾寺で再会します)。

檀ノ浦 相引川

写真中段を流れているのが、(前号にも記した)相引川です。

澄禅さんは「四国遍路日記」に・・屋島ヲ中ニシテ 両方ヨリ潮一度ニサシ、又引時モ一度二引故ニ 相引ト云也・・と、川の名の興りを書いています。「両方」とは、屋島の東西にある、相引川の河口をいいます。両側の河口から潮が満ちて来、また引いてゆくので「相引」なのだそうです。今は潮止め水門がありますが、かつては海と共に満ち引きを繰り返したのでしょう。

なお、写真奧の海は、志度湾です。

車道

途中、急坂を屋島ドライブウエイが横切ります。やむをえないことですが、遍路道が車道によって$状に寸断されることは、よく起こります。縦棒が遍路道でSが車道です。

配水池

配水池がありました。

・・壇ノ浦高地区配水池・・と記されています。ダンノウラのダンに、土偏の「壇」が使われています。

屋島のダンノウラは木偏の「檀ノ浦」だと思っていましたが、「・・協力会地図」でも「壇の浦」となっているので、今はダンノウラは長門も屋島も、「壇」なのかもしれません。また、そもそものダンノウラは「団の浦」であったともいいますから、であるなら「檀」「壇」いずれであろうが、かまやしないとも言えます。私は、「檀」が好みですが。

休憩所

休んでいたら、ドイツの母娘がやってきました。愛知さんが引き返したことを伝えると、・・clever・・と評しましたが、彼女たち自身は、なんのこれしき、果敢に急坂に挑戦しています。

というのも、お母さんは四国遍路を題材に、なにか著作をものにしようと考えており、娘は卒論のテーマに四国遍路を選んでいるからです。そのためには、挑戦あるのみ!怯んではいられないのでしょう。

後ろから見た、佐藤継信の墓

檀ノ浦沿いの道に降りてきました。

この道は遍路道ですが、また源平屋島の合戦の道でもあります。

写真は、佐藤継信の墓です。佐藤継信は弟・忠信と共に、平泉時代から義経に従ってきた忠臣で、ここ屋島で、義経の身代わりとなって果てました。平家の武将能登守教経が射た矢が、あわや義経を貫かんとしたその瞬間、継信は文字通り矢面に立ち、義経を救ったのでした。

この墓は、継信の忠死を伝えんと、江戸期に入って高松藩主が建立したものとのことです。

佐藤継信の墓

ただし江戸期の古い墓は、新しい補碑の後ろに、隠れるように建っています。

なににつけ裏を見てしまうのは私の悪い癖ですが、神社の本殿や各種石碑などでは、極力、裏を見るようにしています。裏で、意外な発見に出会うことがあるのです。宇夫階神社本殿の裏に磐境の巨石を見たときは、快哉を叫んだものでした。

安徳天皇社

一ノ谷で敗れた平氏は、安徳天皇と三種の神器を奉じて、屋島に逃れてきました。背後に崖、前面に海は、一ノ谷でもそうでしたが、水軍を保有する平家の、得意の陣立てだったのでしょう。

この安徳天皇社は、安徳天皇の行宮跡地と推測されています。

御成の碑

鳥居の脇には、浩宮徳仁親王殿下御成所、賀陽宮殿下御成所 の碑が建っていました。

菊王丸の墓

菊王丸は、能登守教経に仕えていた少年です。教経が射た佐藤継信の首を掻き取らんと走りましたが、そうはさせじ、これを見た継信の弟・忠信の矢に射られてしまいます。

この墓は、教経が菊王丸を哀れと思い、建てたものだそうです。

相引川

相引川を渡ります。

写真奧で川が合流していますが、屋島と本土を隔てる川は、右方向からの川です。

川を渡った先では洲崎寺に参り、那須与一の駒立岩なども見たはずなのですが、なぜか写真がありません。 洲崎寺には真念さんのお墓もあるというのに。

鯉のぼり

北さんの労作です。風を待ち、鯉が泳いだところを、パチリ、切り取りました。

地蔵堂

今夜の宿、高柳旅館へ急ぎますが、なぜか道がわからなくなってしまいました。

くるくる廻っているような、そんな感じでした。愛知さんが一緒でなくてよかった、と思ったものでした。恥をかくところでした。(前号でお伝えしましたが、愛知さんは私たちの地図を読む力を信頼し、同行を申し出られた方だったのです)。

宿

やれやれ、やっと着くことができました。

入浴、洗濯、食事と、ご主人がずっと付いていて、話し相手になってくれました。

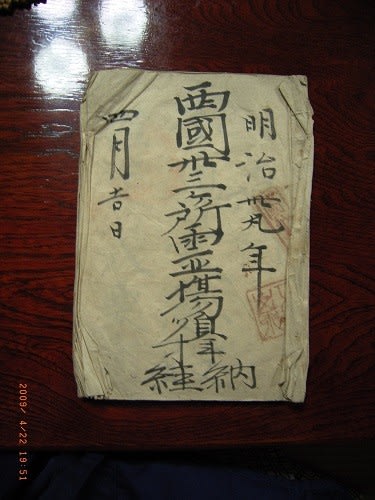

西国納経帳

旅館所蔵の、明治期の納経帳です。写真も自由に撮ってください、とのことで、いっぱい撮らせてもらいました。

そのうちの数枚をご覧いただきます。

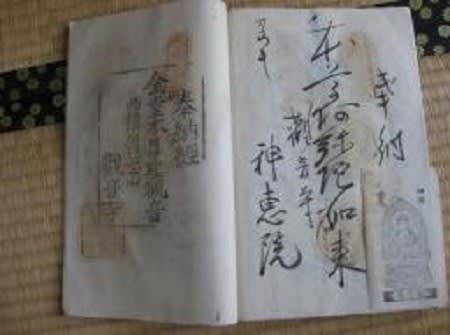

86番志度寺 87番長尾寺

こちらは、明治43年の四国遍路納経帳です。

巡拝されたのは牟礼の女性で、八栗寺から打ち始め、屋島寺を結願寺としています。この頃、1番から始めることへのこだわりは、あったかもしれませんが、今ほど強くはなかったと思えます。

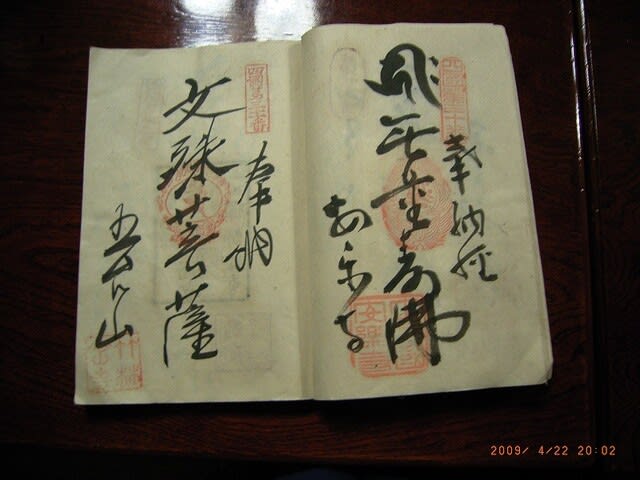

68番神恵院 69番観音寺

右頁は、「観音寺 神恵院」とあります。

左頁は、「西讃州 七宝山 観音寺」です。いずれにも「観音寺」と記されており、他に例を見ない「1寺2霊場」が見てとれます。

疑問なのは、「観音寺 神恵院」には、札所の番号・68番が記されていないことです。また朱印も、押されているようには見えません。どのような事情があったのでしょうか。

30番安楽寺 31番竹林寺

右の30番は、「安楽寺」となっています。この頃、善楽寺は廃仏毀釈策で、廃寺となっていました。再興はかなり遅く、昭和5年(1930)のことだといいます。

再興の遅れが禍したのでしょうか、善楽寺再興以降、「1寺2霊場」ならぬ「同番2ヶ寺」という、変則的状態が発生してしまいました。これが解決するのは、平成6年(1994)だったそうです。30番札所は善楽寺、安楽寺は善楽寺の奥の院、ということで、円満解決したとのことです。

埼玉の東明院跡

善楽寺は、埼玉県与野町(現さいたま市中央区)にあった、東明院を移転したものである、とのことを耳にし、私、埼玉住民であるとの少しの義務感から、東明院跡地を訪ねてみました。

ただ、収穫らしきものはなかったと、先ずお伝えしておきます。近所の何人かに尋ねてみましたが、どなたも「昔のことはどうも・・ごめんなさい」ということでした。

場所は、さいたま市中央区本町東5丁目です。今は薬師如来が祀られています。ただし地図には、この「薬師如来」は記載されておらず、側にある「稲荷社」が記載されています。

4日目 平成21年(2009)4月23日

宿

宿のご夫婦が見送ってくださいました。

今日は14.5キロほどを歩いて、87番長尾寺前の宿に泊まります。距離を短くしたその魂胆は、結願イブを楽しもう、にあります。

毎朝のお勤め

おばあさんの朝の日課になっているそうです。

田植え

農家も早起きです。

石屋さん

採掘から加工、販売まで、庵治、牟礼には庵治石にかかわる、各種業者が集積しています。

登山口

八栗寺への登り口です。ケーブル(右の建物)は、もう動いています。

五剣山が見えます。左から一ノ剣、二ノ剣、三ノ剣、四ノ剣だそうです。かつては五ノ剣まであり、これが一番高かったそうですが、宝永4年(1707)の宝永地震で、山体崩落してしまったとのことです。

尾根筋には修験の道があるそうですが、それは馬の背越えの危険な道で、今は通行禁止になっています。

男はつらいよ

ここは、『寅次郎の縁談』(平成5年/1993・46作目)のロケ地です。家出したオイの満男(吉岡秀隆)を連れ返すべく出かけた寅さんでしたが、お定まり、マドンナ(松阪慶子)に出会ってしまうのです。

「男はつらいよ」では、寅さんが妹の’さくら’に電話する場面がよくありますが、この作品では、聞けば、この餅屋さんの前の公衆電話からかけたのだそうです。餅屋をみて、団子屋の「とらや」を思い出したのでしょうか。

・・しかし寅さん、お前さん、いいときに逝ったよ!今、公衆電話、見っけるの、大変なんだよ。かといって、寅さんにケータイは、似合わないしなぁ。・・とは、私のつぶやきです。

ケーブル

ボンネットバス型のケーブルカーです。

標高60㍍ほどの登山口駅から、標高240㍍ほどの山上駅まで登ります。八栗寺は、それよりわずかに高いくらいですから、私たちが登る標高差は、およそ180㍍ほどになります。なお五剣山の高さは、現在一番高いとされている四ノ剣が、標高375㍍です。

道

右は、弘法大師お加持水です。

道は、車一台分ほどの道幅で、舗装されています。ただし、このすこし先の鳥居の所で、車やバイクは乗り入れが禁じられていました。

なお後のことになりますが、私たちが歩いた7年後の平成28年(2016)、鳥居の先から左に上がってゆく、旧遍路道が復元されたそうです。ぜひ一度歩かせていただきたいと、願っております。

イノシシ

イノシシは夜行性かと思っていたら、本来は、昼行性なのだそうです。臆病なので(警戒心が強いので)昼間は隠れているのだといいます。とすると、うっかり遭遇なんてことも、ありえるのでしょう。

私はシカ、サル、ウサギ、アオダイショウ、ヤマカガシには、かなり近距離で出会ったことがあります。 ハメ(まむし)、ハクビシン、タヌキ、キツネ、イノシシはありません。一番驚いたのは、アオダイショウでした。目の前に木の上から落ちてきました。菅笠にかすったのですから、驚くまいことか。あいつ、でかいから時々、落ちるのです。

菅笠

ちょっと逸れますが、(ヘビで思い出したので)菅笠の効用について書いておきます。

何方もご承知のように(風の日はちょっと困りますが)、雨の日には、本当に助かります。顔面に雨がかかることが、ほとんどありません。メガネをかけている私などは、大いに助かっています。

日射しが強い日にも、ありがたいですね。日射を遮り、風を入れてくれます。ときどき晴れの日にもビニルカバーをつけたままの人がいますが、あれはもったいないですね。面倒でも取り外した方がいいと思います。

雨の日

しかし、私がお伝えしたい菅笠の効用は、別にあります。それは、転んだとき、菅笠が柔らかく頭部を守ってくれる、という効用です。

私は、もう歳です。加えて重い荷物を担いでいますから、気づいたときは、もう転倒しています。頭をかばう間など、ありません。

悔しいことですが、私は経験者として、これを書いております。菅笠をかぶらず、背負っている人をたまに見かけますが、ぜひ被ることをお勧めします。被っていれば、ヘビが落ちてきても、少しは安心ですし、荷物を背負っているときの受け身は、若い方でも、以外と難しいものです。

巨岩

山体崩壊した五ノ剣の一部では?と想像したくなるような巨岩です。

指差し

この指差し、初めて見ました。

袖から出た手は、妙になまめかしくリアルです。

屋島

屋島が見えました。

鳥居

扁額は「歓喜天」とあります。

歓喜天は、仏法の守護神とされています。その姿は象頭人身。仏像には単身のものもありますが、象頭の双身が抱擁しあっている像が、よく知られています。因みに八栗寺の歓喜天像は、双身とのことです。

なお、この聖天様は、50年に一度のご開帳とのこと。次回は、令和9年(2027)だそうです。

八栗寺

「五剣山」の名は、・・大師修行のおり天から降った五本の剣を山に埋めて鎮護とした・・との故事に因むそうです。

写真正面は本堂、左側が聖天堂です。

本堂

寺名は、当初は・・山上から八カ国が望めたので・・「八国寺」と呼んだそうですが、後に、・・弘法大師が入唐の成否を占って植えた八つの栗が、帰朝後、すべて成長繁茂していた・・ことから、「八栗寺」に改めたと言います。

聖天堂

奉納幕の右には「巾着」、左には「大根」が染め出されています。歓喜天のご利益が、端的に、とても分かりやすく示されているわけです。言うまでもなく「巾着」は、金運です。「大根」は、夫婦和合、良縁、健康などを意味します。

大師堂

ちょっと離れた所にある大師堂にお参りし、引き返して納経所へ。

次なる札所、86番志度寺へ向かいます。愈々残るところ3ヶ寺です。 一歩一歩が惜しまれる、そんな感じで歩いています。

空間利用

うまく工夫した!空間利用。

志度湾

志度の海に伝わる譚があります。

ひとつは、志度寺の創まりを伝える譚です。

・・この浜に霊木が流れ着きました。

・・その霊木から、海人族の凡園子(おおしそのこ)が十一面観音のお姿を刻みだし、これを精舎に祀りました。

・・かくて、志度寺は創まりました。

志度の海

またひとつは、「海女の玉取伝説」とよばれる譚です。

海女が命を賭して、龍王に奪われた玉・面向不背(めんこうふはい)を取り戻した譚です。海女は藤原不比等を愛して契り、長じて藤原北家の祖・藤原房前となる子を産んだとされています。海女のお墓は、志度寺にあります。

塩竈神社

今回の遍路では、前々号の宇多津に次いで、二社目の塩竈神社です。塩竈塩土老翁神(しおがま・しおつちのお神)を、祭神としてお祀りしています。

さて前々号では、塩竈塩土老翁神が製塩の神様であることを記しましたので、今号では、この神がもつ他の側面について、記しておこうと思います。

まずこの神は、記紀に伝わる「海幸彦山幸彦」の物語に登場します。兄の海幸彦から借りた釣り針をなくし困惑する山幸彦に、海神の宮に行く潮の路を教えたのが、この神、塩竈塩土老翁神でした。山幸彦は神名を彦火火出見尊(日本書紀)といい、神武天皇の祖父に当たる神ですから、塩竈塩土老翁神は、神武天皇の祖父を助けた神、ということになります。

さらに塩竈塩土老翁神は、山幸彦の孫である神武に、・・東方に美しき国あり・・と教えた神とされています。つまり「神武東征」の端緒をつくったのが、塩竈塩土老翁神なのです。この貢献なくして「神武東征」はなく、初代天皇・神武もなかったのですから、塩竈塩土老翁神は、大和建国に大貢献した神であったのです。塩竈神社があちらこちらに在る背景に、塩竈塩土老翁神のこんな側面を関連づけてみるのも、楽しいかもしれません。

予讃線讃岐塩屋駅

製塩業繁栄の痕跡が、塩竈神社の他にもう一つありました。琴電志度線の「塩屋駅」です。おそらく塩窯のある小屋を「塩屋」と言ったのでしょう。その「塩屋」が、地名となり、駅名となっています。

写真は、同じ塩屋駅ですが、こちらは予讃線の「讃岐塩屋駅」です。丸亀市にも塩屋町があり、そこにある駅が「塩屋駅」です。

「塩屋町」はまた、高松の繁華街にもありました。塩は生活の必需品です。とにかく全国に「塩屋」は、あるべくしてあったのです。

休憩所

休憩所の壁に美事な墨書がありました。

・・志度線の房前駅前に、愛染寺という寺があり、それは真念法師が亡くなった寺である、・・と記されています。真念さんは愛染寺で亡くなり、(前述の)洲崎寺に葬られたようです。

なお「房前駅」は、(前述の)海女の子・藤原房前に因んだ駅名です。

五剣山

庵治の宿で同宿だった、喜寿のご夫婦から聞いた、不思議な話です。

・・不思議なことがあるものですね。女房は耳が悪く、補聴器をかけていますが、どこかで失くしてしまったのですよ。実に困っていました。

・・ところが、その夜、私は夢を見たのです。どこかの風景が、何回も何回も夢に出てくるのです。

・・私は女房には黙って、タクシーを呼びました。運転手に、こんな風景の所を知らないかと尋ねると、それに似た場所が数キロ先にあるといいます。

・・行ってもらいましたよ。するとですね、そこに補聴器があったのです。不思議でしょ。

マンホール

太鼓を叩いている人たちが乗っています。これは太鼓台、すなわち「ちょうさ」と呼ばれるものなのでしょう。

讃岐の祭は面白く、「ちょうさ」の地区と「獅子舞」の地区が入り混じっているようです。たとえば観音寺、豊浜町辺は「ちょうさ」だけれど、善通寺や丸亀辺は獅子舞。ところが宇多津や琴平にくると「ちょうさ」だが、国分寺、高松市、さぬき市、東かがわ市辺は獅子舞らしい。そして牟礼、志度は「ちょうさ」で庵治はダンジリ、という風です。

源内通り

江戸中期、志度は傑物を生みました。ゲンナイ・ダ・シド(志度村の源内)こと、平賀源内です。

本草学者、蘭学者、医者、画家、作家、発明家と、その多才さはレオナルド・ダ・ヴィンチ(ヴィンチ村のレオナルド)にも匹敵すると言われています。貧家銭内(ひんか・ぜにない)など、妙な号をいつくも持っている人で、おそらく波瀾万丈の人生を送ったのでしょう。。

晩年の暮らしぶりは不明で、獄死したとも、田沼意次の保護を受け天寿をまっとうした、などともいわれています。

用心堀灯籠

ここに高松藩の米蔵があったのだそうです。三棟あって、1万5千俵の米を収納していたと言います。

灯籠は、お蔵の用心のために、近在の大庄屋が建てたもの、とのことです。用心堀は、火の用心のため、周囲に掘りめぐらされていたもののようです。

なお、米倉のお蔵番は、平賀家が世襲していたそうで、源内は、その第4代目だったそうです。もちろん源内は学問を志し、蔵番なんぞには目もくれませんでしたから、お蔵番平賀家は、4代にして絶えます。

平賀源内先生遺品館

有名なエレキテルの装置などを楽しんだ記憶があります。

なお遺品館は、平成21年(2009)、平賀源内記念館と変わっています。

平賀源内先生像

遺品館の隣に在りましたが、今はどうでしょうか。

石鎚山奉献灯籠

案内板に拠れば、弘化3年(1846)、石鎚講の人たちが建立したとのことです。・・志度の海辺から玉浦川の河口にかけて繋留する漁船のしるべ・・となっていたそうです。

この辺では、石鎚講の活動が活発だったようです。黄表紙地図82-2に記載されている山の名前が、その証の一つです。霊芝寺があるお山の名前を見てください。なんと「石鎚山」です。霊芝寺檀家の人たちは、霊芝寺の山号に因んで「日内山」と呼ぶようですが、国土地理院の地図でも石鎚山となっていますので、これはもう、「勝負あった」でしょうか。

志度寺奥の院

この寺については、 →(H21春1)、→(H25初夏6)でかなり詳しく記しています。

うどん屋さん

通りかかった人に食堂を尋ねたら、ここを教えてくれました。いえ、ここまで連れてきてくれました。

うまい!ウドンでした。最近はやりの「わざとらしいコシの強さ」はなく、自然な歯ごたえです。ツユは、好みに応じて薄め、濃いめが用意されています。客層が多様なのでしょう。

食べていると、テレビが、SMPのK君逮捕のニュースを報じました。居合わせた中年女性の、・・カワイソーニ!・・に、店内は大爆笑。・・ブタ箱はかわいそうよ。・・トラ箱一泊でいいんじゃない・・などと百花斉放。店内は圧倒的にK君贔屓でした。

結願

忙しい中、店の方が見せてくれました。お姿をコピー器で拡大し、彩色してあります。

たまたま店に来た若い男性遍路が、・・結願後に作りました。差し上げます、・・と言って置いていったのだそうです。店の人は、・・預かって、皆さんに見てもらっているんですよ、・・と話しています。

ワラの文化

酒ビンとか醤油ビンを自転車で運ぶとき、これを上からかぶせるのです。昔は凸凹道が多かったから、これはなくてはならないものでした。これを被せておけば、瓶は傷つかないし、ガチャガチャ音もしないし、日射も遮ってくれます。

お気づきでしょうか。二本、ゴムが張ってありますね、これがまた工夫なんです。ビンが倒れないばかりでなく、ゴムだから衝撃を柔らかく吸収してくれます。

被せた帽子も粋です。

小祠

私には志度出身の友人がいます。茫洋としていているが芯がある、キレてしまった人を宥めるのに、彼ほど適した人はいない、そんな友人です。

この街を歩いていて、なるほどと合点がいきました。彼は「志度人」だったのです。この風土の中で育った人なのです。

志度寺

正面が86番札所志度寺の山門です。

参道の左に見える門は、さぬき三十三観音霊場の第3番札所・園通寺の山門です。園通寺の向かいには、平賀源内の墓がある、常楽寺があります。どちらも元は、志度寺の塔頭でした。志度寺のかつての大きさが、イメージできます。

園通寺

讃岐観音霊場第3番・園通寺です。

因みに2番札所は、(屋島寺の手前にあった)真念さんの墓がある洲崎寺です。

常楽寺

園通寺に向かいあっている、常楽寺です。

常楽寺の本堂には、(当寺の本尊である不動明王を脇に置いて)弘法大師が、正面に祀られているのだといいます。本堂が、元・志度寺の御影堂(大師堂)が在った位置に所在することを恐れ多いとし、今もお大師さんが正面なのだそうです。

「源内さん」と、平賀源内を親しげに呼んでいるのは、平賀家が当寺の檀家だからだとのことです。「源内さんのお墓」は、山門を入ると、すぐ右にあります。

平賀源内墓

側面に、

平賀源内国倫 春秋五十二歳

と刻まれています。国倫(くにとも)は、諱です。

志度寺本堂

この寺は、安心できるお寺です。

私は札所で、たまに窮屈感を覚えることがあります。境内が隅々までピタリ、様式の中におさまっているようなとき、そんな感覚にとらわれることがあるのです。借りてきた猫の気分とでもいいましょうか。どうも落ち着きません。

しかし、この志度寺では、そういうことがありません。この寺の田舎くささ(ごめんなさい)が、私を気楽にさせてくれるのだと思います。いい意味で雑然としていて、スキがあるお寺といえるでしょうか。、

大師堂

志度寺については、よろしければ→(H25秋2)もご覧ください。「海女の玉取伝説」などについても、記しています。

県道3号

県道3号(志度-山川線)を南下します。左に見えるのは、幸田池です。(次に記す)当願堂に伝わる譚に登場する池です。

当願堂の案内板・・暮当・当願大明神(ぼとう・とうがん大明神)・・は、譚のあらすじを次の様に記しています。

・・延暦(約1200年前)の昔、この長行(この辺の地名)に当願と暮当という仲のよい猟師(兄弟とも)がいた。ある日志度寺の修築法要が営まれ、暮当は狩に出たが当願は志度寺に参拝した。法席にいながら当願は「暮当は大きな獲物を捕らえただろう」と殺生心を起こした。忽ち当願は口がきけず、立つことが出来なくなった。

当願堂

・・心配して迎えに来た暮当は、当願の下半身が蛇となっているのを見て驚いた。当願を背負って帰る途中「体が熱いので池に入れてくれ」というので、仕方なく幸田の池に入れた。この時当願は片目をくり抜き「この目玉を壺の中に入れておくと汲めども尽きぬ美酒ができる」と教えた。暮当は言う通りにして売ると家は繁盛した。当願の体は次第に大きくなり幸田池から満濃池に、その後大槌、小槌の海に入って竜神になったという。里人はゆかりあるここに、二人を大明神として祀った。

・・干ばつ時に神酒を供えて雨乞いする風習がいまに残っている。

案内板

案内板にある「大槌、小槌の海」とは、白峰寺や根香寺がある、五色台沖の海域です。大槌と小槌、二つの島の間は、潮の流れが速い「槌ノ戸」と呼ばれる交通の難所で、また速い流れが故に、良好の漁場でもあるそうです。

道標

県道3号を縫うように、旧道が数カ所、残っています。

写真の道標が示す道は、長尾寺の奥の院・玉泉寺を経由して、長尾寺につづく道です。玉泉寺に参るには、(県道ではなく)この道を行かねばなりません。

ハウス三代

手前は鉄骨、次に木骨、奥がパイプ。まるで複合遺跡であるかのように、三代のハウスが残っていました。

阿讃の山々

阿讃の山々が見えてきました。あの山並みのどこかに女体山があり、88番大窪寺があり、越えた先に10番切幡寺があるのです。

私たちはこの遍路のゴールを何処にするか、話し合いました。というのも、私たちが1番で購入した納経帳には、「お礼参り 一番霊山寺」のページがあったからです。

出した結論は、四国遍路の円環が完成する10番をゴールとする、でした。「お礼参り」を求められることへの、小さな反発があったかもしれません。

八十七番奥の院玉泉寺

弘法大師が霊石に地蔵尊を刻み、お祀りしたことに始まるといいます。

地蔵尊は日切地蔵とよばれ、日限を切って誓願すれば、日限内にこれを叶えてくださるとのことです。

玉泉寺本堂

玉泉寺があるこの辺りの広い一帯は、「造田」(ぞうた)という地名で呼ばれています。古い昔、この地に盤踞した豪族達は、競うように「田を造り」ました。その開拓の記憶が、「造田」という地名に込められているのでしょう。

開拓の記憶はまた、造田地区に隣接する、鴨部地区にも残っていました。鴨部の志太張神社(したはり神社)です。黄表紙地図の106-1に記載された、長福寺の南西にある鳥居のマーク、これが志太張神社です。

志太張神社(平成25年撮影)

社名の「したはり」は、本来は「下墾(したはり)」と書き、それは「開墾すること」を意味するのだそうです。この神社が開拓の記憶を留めているのは、間違いありません。→(H25秋2)

7世紀末(持統天皇の頃)から、大和政権は、造寺活動を全国的に展開しました。思うに、この超巨大事業を実質的に下支えした(させられた)のは、こうして土地を拓き力を蓄えた、地方豪族達であったでしょう。もちろん豪族側も、ただ働きしたのではなく、建てた寺に寺田という名目で自田を預け、大いに節税するなど、まあ強かに、ウイン-ウインの取引をしたとは思われます。

藤の木

・・この藤、さあ、どなたが植えましたでしょうか。もう、分かりませんなあ。私らがここに住んで30年にもなりますが。・・とは、ご住職のお話です。

大黒様と二人して、寺を守っておられました。

藤

ちょうど藤の花時でした。今年は例年より一週間は早い、とのことでしたが。

お参り

おばあさんは、足がすこし不自由のようでした。お嫁さんが、義母さんのお参りを手伝っています。

お接待

お茶をお接待いただきました。藤棚の下で、ぜいたくの極みです。

この石には、(読みにくいですが)「癒し石」と刻まれています。これに腰掛けて、どうぞ、お休みなさい、というのです。

マンホール

かぐや姫の故郷は奈良県の広陵町が有力です。しかしこの物語は、竹が生えていて月が見られる所なら、何処ででも成立可能ですから、実は「かぐや姫の故郷」も、(前号の)桃太郞同様、あちこちにあるわけです。ここ長尾も、その一つです。

しかし、かぐや姫の場合、醜い本家争いはないそうです。仲よく「かぐや姫サミット」を開いて、町興しを応援し合ったりもするようです。

レンゲ畑

観光用のレンゲ畑です。「レンゲ畑」の看板が必要なのは、レンゲを知らない人が、近頃は多いからでしょう。昔は、ごく当たり前のように、レンゲ畑はありました。

忘れ物

お遍路休憩所・長尾が、鴨部川に架かる「へんろ橋」の手前にあります。長尾寺へ2キロ弱の所です。

そこに忘れ物がありました。Shikoku Japan 88 Route Guide とあります。一目で、ドイツの母娘が置き忘れたものとわかりました。よほど頼りにしているのでしょう。何回も何回もページをめくった様子がうかがわれます。

母娘の行動を、北さんと予想しました。結論は、・・まちがいなく娘が、探しに引き返してくる。・・でした。

私たちは本を持って、歩き始めました。もし途中で会えなくても、宿はわかっているので、届けられます。

橋

へんろ橋です。この橋を渡ると、長尾寺へは一直線です。

記憶では五台山を降りて禅師峰寺に向かう途中にも、へんろ橋がありました。きっと他にもある(あった)のでしょう。左の道標には、「安政」の文字が見えます。

しばらく歩くと、案の定です。娘が急ぎ足でやってきました。

・・オーイ、どうしたの?

・・アーアー、ワスレ、マシタ!

・・もしかして、これかな?

・・ワーオ ワーオ ヨカッタ!

道

(名は秘すが)ドイツの母娘に、板東俘虜収容所の存在を伝えようとした人がいました。映画「バルトの楽園」(2006公開)の舞台を、日独友好の証として、教えようとしたのです。

ところが、彼が思いついた「俘虜収容所」に当たる語が、とんでもない語だったのです。

・・バンドー・アウシュビッツ!わかる? アウシュビッツ!

・・?!?!?!

母娘がわかっていない様子なので、彼はさらに連呼しました。

・・バンドー・アウシュビッツ!アウシュビッツ!

幸い彼の善意は理解され、友好が壊れることはありませんでしたが、危ないところでした。

山門

『四国遍礼霊場記』は長尾寺の興りについて、次の様に記しています。

・・此寺はもと聖徳太子開建ありしを、大師霊をつつしみ紹隆し玉ふといへり。

また『四国遍礼名所図会』も、

・・当院聖徳太子開基と云。大師後に紹隆し給ひし也。・・と、聖徳太子の開基であることを記しています。

本堂

しかし、霊場会の長尾寺のページは、

・・開創は聖徳太子という説もありますが、天平十一年に行基菩薩の説が一般的。行基がこの地を歩いていると道端に楊柳の霊夢を感じ、その木で聖観音菩薩像を彫造し本尊としました。・・と記し、続けて、

・・その後、弘法大師がこの寺を訪れ、入唐が成功するように年頭七夜に渡り護摩祈祷を修法して国家安泰と五穀豊穣を祈願されました。・・と、大師の関わりを記しています。

聖徳太子説には否定的ですが、では行基説を主張しているかといえば、そうでもなく、行基説の方が「一般的」だと言うにとどめています。つまり、わからないということなのでしょう。まあ、そうですよね。

境内

今日の歩きは14K余です。どんなにゆっくり歩きの私たちでも、16:00前には着いてしまいます。

すぐ宿に入るのも、もったいないので、境内で函館さん達とおしゃべりをしました。

・・遍路も詰めに入ったこの辺りでは、荷物に気をつけなさいよ、・・と函館さんが言います。一番からの朱印が押されている納経帳は、(ドロボウさんにも)値打物なのだというのです。たぶん明日、交流サロンでいただくであろう「結願バッジ」も、ねらわれるから気をつけろ、といいます。お大師さんの道も、「渡る世間」の内なんですね。「鬼」はいるわけです。

宿

食堂は和やかな雰囲気でした。明日の結願を前にした、いささかの高揚も感じられました。

志度で会った不思議体験のご夫婦がいました。高松で一日行動を共にした愛知さんも、渡る世間の厳しさを教えてくれた函館さんもいます。残念なのは、ドイツの母娘がいなかったことです。最後の夜だから呼ぼうかと思っていたのですが、生憎、彼女たちは隣の宿に泊まっていました。

ひとしきり話した後、たしか函館さんだったでしょうか、が、・・明日を期して、休みましょう!・・と声をかけ、みんな部屋に戻ってゆきました。

ご覧いただきまして、ありがとうございました。

次号は、いよいよ結願です。その後、四国遍路の円環を完成させるべく、10番切幡寺まで歩きます。それからのことは、この段階では未定でしたが、日程にはまだ数日の余裕があり、どこかを訪ねるつもりではいました。

次号更新は、10月18日を予定しています。

この記事のトップへ アルバムの目次へ

さて、今回も「楽しく遍路」さんが 平成21年秋に歩かれた「84番屋島寺~87番長尾寺」についてコメントすることにします。 まっこと詳しく、中身が濃いブログを読みながら感心しきりで、懐かしい思い出が一気に蘇りました。 よくよく調べたら、天恢も同年の5月末に一巡目の結願を達成していました。 発願してから区切りで3年目のこと。 讃岐路に入って、毎日好天に恵まれ、青空が広がり、晴れ晴れとした気分で歩きました。 この道を歩かれるお遍路さんは、これまでの苦しさや厳しさもすっかり忘れて、高揚する気持ちを抑えながら、明日の結願を夢見るといった心境ではないでしょうか。

また、今回登場の札所はユニークです。 重要文化財の本堂や千手様よりも、右隣の3m余りの狸夫婦の石像の方が何故か?記憶に残る84番屋島寺。 往復路での遠望、境内からも一剣足りない五剣山の奇岩聳える山容が実に印象的な85番八栗寺。 東讃岐随一の大寺、戦後に再建された五重塔、「海女の伝説」、それ以上にインパクトのある平賀源内の86番志度寺。 そして、スケッチブックを携えて、88ヶ所を写生遍路された画家・川端龍子先生が、街中で背景もなく、広い境内だけの札所なので、構図に難(なや)まれた末に、山門に奉納された大草鞋を描かれた87番長尾寺。 と、続きます。

さてさて、今回のタイトルですが、いよいよ次回は結願です。 『おあとがよろしいようで・・・』で、大願成就を楽しく待つことにしましょう。 それにしても意外なのは、今回の内容は文字数も写真の枚数もボリューム的に相当なものなのに、善くぞ、いつもの字数制限や容量制限にひっかからず、中途半端に終わらずにきちんと納まったことに 「おあとがよろしいようで・・・」。

まさか天恢さんと一ヶ月違いで同じ道を、しかも結願の道を歩いていたとは、思いもよらないことでした。

これもご縁でしょうか。

天恢さんが見た屋島寺のタヌキ夫婦。そういえば私も写真に撮っていました。知らなかったので取りあげなかったのですが、あの狸夫婦は、屋島寺の開創と中興の両方にかかわった、功績ある狸夫婦だったようです。太三郎という名もついているのだとか。

前々号に、・・屋島沖を通過中の鑑真和尚が南方に「異気」を感得。屋島に上陸された。これが屋島寺の興りとなった、・・とのことを記しましたが、この時、鑑真和尚を屋島寺発祥の地まで道案内したのが、太三郎狸だったとのことです。のみならず、その50年ほど後には、道に迷った空海上人を案内。新たなる屋島寺の地にまで導いたのだといいます。

そんなこととはつゆ知らず、太三郎狸様を書き落とすとは、まことに申し訳ないことをしたものです。

五ノ剣をなくした五剣山のこと。

五ノ剣はどの方向に向けて崩落したのか、地図で調べてみました。

崩壊した土砂や岩塊は、きっとそこに堆積し、今では緩やかな斜面を造っているにちがいない。そこは、地図上では等高線が開いて表示されているだろう、・・そんなことを考えて、地図を見たのです。

すると、五ノ剣があったはずの所の東斜面が、どうもそれに当たると思われました。等高線の開きが見えました。現在、八栗寺の本堂などがある側とは反対の側です。

私は今号に、・・山体崩壊した五ノ剣の一部では?と想像したくなるような巨岩です。・・と記しましたが、これは間違いかもしれません。

志度の海は、「志度寺の創建譚」や「海女の伝説」に登場します。

そしてまた、次号の準備中に知ったのですが、「女体山の命名伝説」にも登場しています。

この伝承では、女体山に祀られている女性は、死後もなお生前に受けた恩を忘れず、水が不足がちの当地に雨を降らせるのですが、この女性と当地の庄屋が出会うのが、志度の海ということになっているのです。

たしかに私たちが見た志度の海は、こんな物語を生むにふさわしく、穏やかで美しい海でした。

長尾寺の広い境内が川端龍子先生を悩ませたとは。・・こんな面白い話を、なぜ知らないでいたのでしょう。

しかし思うに、川端先生のことです。広い境内の代わりに大草鞋でお茶を濁した、なんてことは、絶対になかったでしょう。

思うに、先生が描いたのは、「87番の大草鞋」だったのです。

先生は「87番の大草鞋」を描いて、1番から延々と歩き、残すは結願寺のみとなった遍路たちの苦労をねぎらい、残る旅路の安全を祈られたのではないでしょうか。また、中途にして遍路を断念せざるを得なかった人たちの、無念の心を慰められたと思われます。

字数制限のこと。調べてみると29000字近くになっていました。たぶんこれまでで最も多い字数だと思います。30000字が上限なので、ぎりぎりのところでした。うまい具合に長尾寺に到達。ラッキーでした。

天恢さん、みなさん、コロナ、インフルは油断大敵。気をつけましょう。五類に移行してから、流行の程度がとても掴みにくくなっています。それだけに油断してしまいがちです。