北野天満宮を出てバスに乗ってJR京都駅へ。途中で主人と別れて私は大丸京都店の大丸ミュージアムで開催されている「宮沢賢治・詩と絵の宇宙」に立ち寄りました。

以前から行きたいとは思っていたのですが、京都とは少し遠い・・・。このミュージアムだけのためにでかけるのは躊躇われていました。ちょうど京都に来て、時間もある。思いついて立ち寄ることにしました。

感想・・・う~ん・・・。遺品とか写真が大変少ないのです。実際に残っていないのでしょうかねぇ。

特別出品:「雨ニモマケズ手帳」(宮沢賢治直筆)

本当にごく普通の黒皮レザー装の手帳です。鉛筆でなぐり書きのように書かれていました。

昭和6年に書かれたもので近い死を予感していたのかもしれません。この詩を書いた2年後の昭和8年(1933)に亡くなりました。

この手帳は亡くなった5ケ月後に発見されたものだそうです。

初出品 :「雨にもマケズ」詩碑の原書(高村光太郎 書)

他に棟方志功作の「雨にもマケズ」、自筆の水彩画、詩や童話作品。

賢治は水彩画も描いていたんだと驚きでした。

詩

「雨ニモマケズ」

私はこの詩の最後の「サウイフモノニ ワタシハナリタイ」の部分でドキッ!とさせられてしまいます。私もそういう人間になりたいものです。

「永訣の朝」

初めて読んだときの学生時代に引き戻されたように感じました。

「あめゆじゅとてちてけんじゃ」

まもなく消えていく妹「とし」の命。妹が熱で渇いた喉を潤そうとして兄の賢治に「雪を取ってきて」と頼みます。賢治は長年妹と使ってきたおそろいの茶碗を持って庭へ飛び出します。

天災・凶作との闘いであった賢治。どの作品にも悲しさ・苦しさが感じられました。

童話

後半は、数多くの詩や童話のために描かれた、多くの作家による挿絵原画が一堂に展示されていました。その原画には賢治の童話一つ一つのあらすじも書かれています。小さい時に夢中になって読んだ懐かしい童話がたくさん展示されていました。

出口で童話も販売していたのですが、結構いい値段がします。ということで・・あらすじは展示物で読みましたが、本物は・・・立ち読みしてしまいました。ごめんなさい。

大好きな童話はたくさんあるのですが、今日心に残った挿絵と童話は下の2つです。挿絵も童話にぴったりです。下の絵は購入した絵葉書です。

「オツベルと象」

とてもかわいくて、人を疑うことを知らない純粋な象の話です。象のあまりの純粋さに涙が出そうでした。

人間のために一生懸命に働く象。その象に鎖や足枷をつける人間のオツベル。

仕事が終わって、夜月を見て「ああ、せいせいした。サンタマリア」とつぶやきます。

次の日の夜「ああ、つかれたな、うれしいな、サンタマリア」とつぶやく象。

数日後の夜「くるしいです、サンタマリア」

最後に「もう、さようなら、サンタマリア」とつぶやく象。

最後には仲間に助けに来てもらえて本当によかったね。

人間が悪者に描かれています。

「雪渡り」

森で狐の紺三郎と出会った兄妹(四郎とかん子)。狐の紺三郎は団子を2人にすすめますが、かん子が狐の団子は兎のくそだと言われていると食べません。気を悪くした狐の紺三郎が嘘つきは人間の大人の方であると主張し、それを証明するために2人を「12歳以上お断りのキツネの幻燈会」に招待する話です。狐の小学校で催される幻燈会。

キツネの小学校がとても楽しいんです。この童話も人間の大人はいかにだらしないかという内容になっています。

他にも「風の又三郎」「銀河鉄道の夜」「せろ弾きのゴーシュ」「注文の多い料理店」「どんぐりと山猫」「よだかの星」「まなづるとダリヤ」「月夜のでんしんばしら」「ひのきとひなげし」など思い出深い童話がたくさんでした。

映画がお昼で終わったので、神戸市立博物館まで足をのばしました。今、「マウリッツハイス美術館展」が開催されています。フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」で話題沸騰しています。すごい人気で長蛇の列という噂を聞いていましたので、並ぶようであれば帰ろうと思いながら行きました。なんと並ぶ必要なし!ラッキー(^^)vということで入場しました。中へ入っても結構ゆっくり見ることができました。音声ガイドを借りてゆっくり見ていると、途中からだんだん館内が混雑してきました。どうもたまたまいい時間帯に来たようです。

映画がお昼で終わったので、神戸市立博物館まで足をのばしました。今、「マウリッツハイス美術館展」が開催されています。フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」で話題沸騰しています。すごい人気で長蛇の列という噂を聞いていましたので、並ぶようであれば帰ろうと思いながら行きました。なんと並ぶ必要なし!ラッキー(^^)vということで入場しました。中へ入っても結構ゆっくり見ることができました。音声ガイドを借りてゆっくり見ていると、途中からだんだん館内が混雑してきました。どうもたまたまいい時間帯に来たようです。

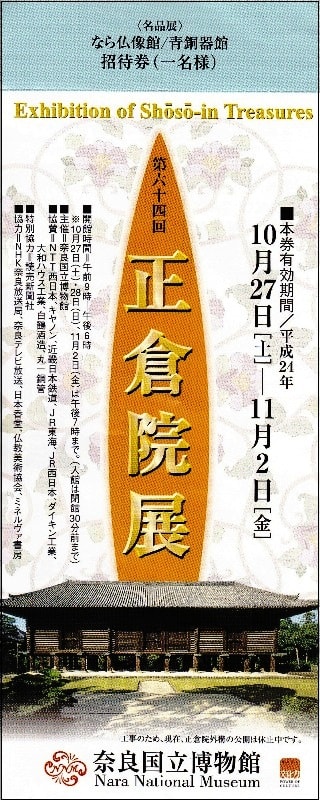

今日は先日I様からいただいた入場券で第64回正倉院展に行ってきました。期間は10月27日~11月12日までの約2週間です。ここ数年は正倉院展に毎年行っています。

今日は先日I様からいただいた入場券で第64回正倉院展に行ってきました。期間は10月27日~11月12日までの約2週間です。ここ数年は正倉院展に毎年行っています。 一番前列での鑑賞用と2列目より後ろでの鑑賞用の2に分けられています。

一番前列での鑑賞用と2列目より後ろでの鑑賞用の2に分けられています。 ◆「木画紫檀双六局(もくがしたんすごろくきょく)

◆「木画紫檀双六局(もくがしたんすごろくきょく) ◆螺鈿紫檀琵琶(らでんしたんのびわ)

◆螺鈿紫檀琵琶(らでんしたんのびわ)

阪急御影にある香雪美術館「2012年春季企画展 狩野派の絵画 室町から明治まで」に行ってきました。

阪急御影にある香雪美術館「2012年春季企画展 狩野派の絵画 室町から明治まで」に行ってきました。 とりたてて言うなら、

とりたてて言うなら、 狩野派「竹虎図屏風 二曲一隻」江戸時代

狩野派「竹虎図屏風 二曲一隻」江戸時代

唐招提寺をあとにして、近鉄で京都へ。今日は1日途中下車自由の切符を使用していることもあり足を延ばしました。

唐招提寺をあとにして、近鉄で京都へ。今日は1日途中下車自由の切符を使用していることもあり足を延ばしました。

北野天満宮を出てバスに乗ってJR京都駅へ。途中で主人と別れて私は大丸京都店の大丸ミュージアムで開催されている「宮沢賢治・詩と絵の宇宙」に立ち寄りました。

北野天満宮を出てバスに乗ってJR京都駅へ。途中で主人と別れて私は大丸京都店の大丸ミュージアムで開催されている「宮沢賢治・詩と絵の宇宙」に立ち寄りました。

森で狐の紺三郎と出会った兄妹(四郎とかん子)。狐の紺三郎は団子を2人にすすめますが、かん子が狐の団子は兎のくそだと言われていると食べません。気を悪くした狐の紺三郎が嘘つきは人間の大人の方であると主張し、それを証明するために2人を「12歳以上お断りのキツネの幻燈会」に招待する話です。狐の小学校で催される幻燈会。

森で狐の紺三郎と出会った兄妹(四郎とかん子)。狐の紺三郎は団子を2人にすすめますが、かん子が狐の団子は兎のくそだと言われていると食べません。気を悪くした狐の紺三郎が嘘つきは人間の大人の方であると主張し、それを証明するために2人を「12歳以上お断りのキツネの幻燈会」に招待する話です。狐の小学校で催される幻燈会。 今日、仕事の帰りに大丸神戸店に「ベニシアと仲間たち展」を見に行きました。ベニシア展は12日の月曜日までです。たまたまお二人のAさんから入場券をいただきました。本当にありがとうございます。

今日、仕事の帰りに大丸神戸店に「ベニシアと仲間たち展」を見に行きました。ベニシア展は12日の月曜日までです。たまたまお二人のAさんから入場券をいただきました。本当にありがとうございます。 先日、近所に住んでいるKさんにバスの中で出会ったときに大丸心斎橋店で開催される「山下清」展に行く話をしていたら、なんとKさんから2枚招待状をいただきました。うれしい~(^^)v Kさん、ありがとう。これまた知り合いのHさんにお声かけると彼女も行きたかったとのこと。大丸の地下1階で待ち合わせて一緒にでかけました。

先日、近所に住んでいるKさんにバスの中で出会ったときに大丸心斎橋店で開催される「山下清」展に行く話をしていたら、なんとKさんから2枚招待状をいただきました。うれしい~(^^)v Kさん、ありがとう。これまた知り合いのHさんにお声かけると彼女も行きたかったとのこと。大丸の地下1階で待ち合わせて一緒にでかけました。