今日は、小型のペルトン水車発電機をご覧頂こうと思います。

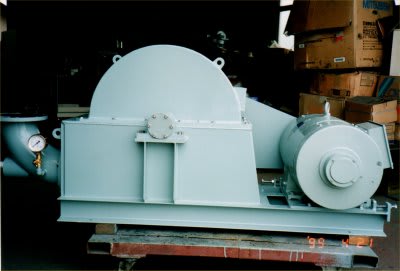

上写真がペルトン水車発電機の組立上がりとなりますが、以前ご紹介した小型ペルトン水車では羽根部が見えるようにランナ片持ち構造でアクリルパネルを採用していましたが、今回のペルトン水車発電機は小型ですがランナバケットディスクを両持ちの軸受けで支えている為に、運転中の内部は見れない構造となっています。

上写真では、上部ケーシングを取り外しているため内部の羽根を見ることが出来ています。

軸受けを両持ち構造とする利点につきましては、特に軸シール部の構造をオイルシールなどからラビリンスシール構造に変更出来るため、シール耐久性とメンテナンス性の向上が行えるというところと、軸受け自体がプランマブロック形式で良いため、軸受け交換が簡単になる点となります。

ランナバケットなどが黒光りしている理由は、耐水性のタール系塗料を使って塗装している為です。

そして、ランナの回転はVベルトにより増速されて発電機を駆動しますが、小型の発電機は4極の発電機つまり60Hzであれば1800rpm、50Hzであれば1500rpmの回転数を持つものが多く値段も安くなるので、比較的回転数の低いペルトン水車では既存発電機を使うためにベルト増速は必須とも言えましょう。

次では、鋳造渦巻きケーシングを持つフランシス水車発電機をご紹介する予定です。