以前,このブログに投稿しているSDR-3トランシーバーキットにも使用されているSi5351aですが,何年か前から,秋月電子通商で,このSi5351aを使った周波数ジェネレーターモジュールが販売されており,値段も安いことから(なんと¥500ー)思わず購入してはみたものの,パラメーターの計算やレジスタへの設定が相当ややこしそうなので,手つかずの先送りになっていました。

もう,一昨年になってしまいましたが,Arduinoをかじっていた時に,JA2NKDさんが公開されているTFT LCD VFOのプログラムを教材に,私なりのアレンジを加えたプログラムを使用して,当時,SolTecさんが,ヤフオク上で販売されていた基板を購入し,一応動作させてみてはいました。

その他にも,Arduinoでの例はネット上で紹介されているものの,私がいつも使っているBASCOM-AVRでの例は見つけられずにいましたが,ある日ネットを徘徊していたところ,偶然にも,JH7UCBさんが,Arduino版で丁寧にパラメーターやレジスタについての説明をされているサイトを発見し,何とかしてみようという気がムラムラ・・・(でもないかHi)

パラメーターの計算は,秋月の説明書では,私には全く理解できませんでしたが,JH7UCBさんのサイトの説明に助けられ,なんとか動作させるところまでたどりつきました。(JH7UCBさん ありがとうございました)

Si5351aは,I2Cで動作させるので,ディスプレーもI2Cの小型(8桁)のものを使えば,かなり小さくできそうだったので,最小構成で,8ピンのAVR(ATtiny85)を使って1種類,ついでに,以前製作したSGの発振部を,PLLから,このモジュールを使ったものに変更してみようと思い,パラレル接続のLCD(16桁)を使ったもの1種類をブレッドボードに組んでみました。

I2CのLCDディスプレーについては,いつも参考にさせていただき大変お世話になっている O-Familyさんのライブラリを使わせていただきました。(O-Familyさん,いつも勉強させていただいてます!)

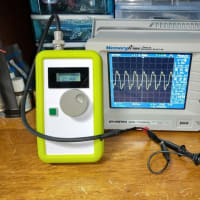

早速,最小構成のほうをプリント基板化,片面基板ですが,かなり小さくできました。Si5351aそのものがクロックジェネレーターということで,しっかり矩形波の出力ですので,SGとかRigとかに使うとなると,しっかりしたLPFとかBPFが必要になりますね。

そうこうしているうちに,某氏から「ご近所のOMが,小型のSWR計を製作されるにあたり,発振器が・・・」とのお話があり,それではと基板をいつものFusionPCBに発注!したまでは良かったのですが,ちょうど春節明けの中国で,新型コロナウイルスの感染が拡大していた時期に当たり,大丈夫かなとも思ったのですが,いつもよりは10日近く多めの日数がかかりましたが,無事到着しました。いつもは,基板だけ届くのですが,今回は抵抗のカラーコード表が2枚サービスで入っていました。(春節のお祝い?遅延のおわび?)

両面基板を試作するとなると,当地のような地方都市では,感光基板がすぐには手に入らず,通販に頼ることとなりますが,私がいつも利用しているFusionであれば,通常時で10日もあれば十分手元に届きますので,送料等を勘案すると,最初からこちらを利用するほうがいいような気がしています。(決してFusionの回し者ではありませんHi)

さっそく組み上げてみました。CPUとLCD以外は全部チップ部品にしたのですが,最近は視力低下し,また細かい手の動きが少々難しくなり1608サイズは厳しくなってきました。

出力は100kHz~150MHzで,Stepスイッチ(基板にタクトスイッチ,外部にも取り出せます)を押すと,カーソルが循環し,ロータリーエンコーダーを回すと,その桁が変化するようになっています。

回路図は次のとおりです。

標準構成と表示しているものは,先にも書いたとおり,SGの基板と入れ替えるつもりですので,レベルコンバーターを介して5Vの16×2のLCDモジュールを使用しています。入れ替えの本番では,LPFを切り替えるので,もっとポートの多いCPUを使う予定です。

ATtiny85バージョンの基板は余分がありますので,ご希望の方はお問い合わせください。

< jl4bld(アットマーク)email.plala.or.jp > (アットマーク)を@に書き換えてくださいね。