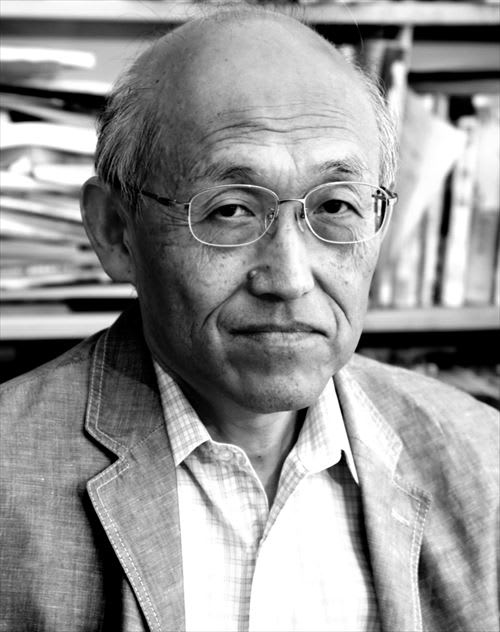

篠田博之(1951年 )

創出版

篠田博之が考察 『絶歌』への反発はなぜこれほど広がったのか

| ドキュメント死刑囚 (ちくま新書) |

| クリエーター情報なし | |

| 筑摩書房 |

| 生涯編集者 月刊「創」奮戦記 |

| クリエーター情報なし | |

| 創出版 |

| 夢のなか―連続幼女殺害事件被告の告白 |

| クリエーター情報なし | |

| 創出版 |

| 夢のなか、いまも |

| クリエーター情報なし | |

| 創出版 |

| 和歌山カレー事件―獄中からの手紙 |

| クリエーター情報なし | |

| 創出版 |

篠田博之が考察 『絶歌』への反発はなぜこれほど広がったのか

神戸連続児童殺傷事件の元少年Aの手記『絶歌』(太田出版)への反発は予想以上に広がり、いまだに収まっていない。アマゾンの読者レビューを見ると「金になればいいのか?太田出版」などと、著者や出版社への非難があふれている。被害者遺族の悲しみが癒えていないのに、殺人を行った当人が罰せられることもなく、のうのうと社会復帰しているように見えることへの反発、さらにその本が初版10万をほぼ売り切って5万部の増刷という「商売として儲かった」事実も、多くの人の怒りをさらに加速した。

これまで殺人を犯した者が本を著すというのは、私の編集した宮勤死刑囚(既に執行)の『夢のなか』『夢のなか、いまも』もそうだし、秋葉原事件・加藤智大死刑囚も何冊も本を出している。今回、最初に元少年Aが出版を持ちかけた幻冬舎からは、市橋達也受刑者の『逮捕されるまで』も刊行されている。

それらに比して今回の本への反発が大きいのは、たぶん元少年Aが明確な処罰を受けずに社会復帰していることが大きいのだと思う。似た例としては、パリ人肉事件の佐川一政氏のケースがある。彼もオランダ人の女子留学生をパリで殺害し、その肉を食べるという衝撃的な事件を犯しながら、フランスでの精神鑑定で精神障害を認定され、罪に問われることなく日本に送還され、その後社会復帰した。

奇しくも今回の『絶歌』を非難した『週刊新潮』6月25日号の見出しは「気を付けろ!元『少年A』が歩いている!」だった。言うまでもなく、かつて佐川氏を扱った記事のタイトル「気を付けろ!佐川君が歩いている!」をもじったものだ。殺人を犯した者が罪に問われることなく、自分たちと同じ市民社会に復帰していることを指弾したタイトルだ。

今回は、そのタイトルの脇に「遺族感情を逆なでして手記の印税1500万円!」と書かれている。記事の突っ込み具合では同日発売の『週刊文春』に負けているが、『週刊新潮』のこういう市民感情を煽りたてる編集感覚はなかなか巧妙だ。

それは理屈を超えた市民感情で、少年法の精神というものを理屈では理解しているつもりでも、いざ具体的な実例に直面すると釈然としないという多くの市民の感じる気持ちだろう。逆に言えば、我々は、少年法に則った犯罪者の社会復帰というのがどういうものか、特にこの事件のような重大事件の場合について具体的にどのように進行していくのか、今回のように実例に接する経験がこれまでなかったといえる。今回はその初めての体験かもしれない。

被害者遺族が怒って発売中止を訴えるのも、当事者としては当然だと思う。また地元の神戸市などがそれなりに気を配るのもやむをえないと思う。ただ、明石市など行政が書店に販売自粛を匂わせる要請を送ったりするのは、行き過ぎだと思う。出版を非難することと、その出版を行政などの力で封印することとは別のことであることを認識しないと、「出版の自由」を根底から危うくするとんでもないことになりかねない。

幾つかの書店チェーンが販売自粛を決めたことや、地元図書館が閉架などの閲覧制限でなく、本を置くことそのものを拒否したことなども、きちんと議論し検証しないといけないと思う。

そういう出版や販売・閲覧をめぐる今回の問題については、私は共同通信記事のコメントや東京新聞の記事に書いたし、7月7日発売の『創』8月号にも詳述したので、本稿では、もう少し『絶歌』の内容に踏み込んでみたい。

というのも、『絶歌』の構成自体が、元少年に医療少年院でいったいどういう治療がなされたかほとんど書いていないし、それゆえ彼自身が自分の犯した罪についてどう向き合い克服したのか、あまり書かれていないからだ。恐らくそのことも、今回の本が大きな社会的反発を招いた一因だと思う。

例えば元少年Aは、自分の犯した2つの殺人については直接的な記述をすっぽり省いている。彼なりの遺族への配慮なのだろうが、一方で、自分がその殺人行為に突き進んでいく過程での猫殺しやナメクジ解剖については詳細に記述している。特に猫殺しについての描写は、人によっては読むに堪えない部分だろう。それを割愛してしまっては、自分がなぜあの犯罪に突っ走ったか何も説明しないことになってしまうという判断なのだろうが、気になるのは、そうは言ってもその描写が事細かで、書いている者の痛みが感じられないことだ。一見すると、その行為を肯定的に描いているようにも見える。

犯罪を犯した者が、自分の犯行の描写をどう行うかというのは、その人間が自分の罪をどう捉えているか判断する材料になる。例えば私が編集者として11年間つきあった宮勤死刑囚は、言動全体は社会常識から大きくはずれたものだったが、犯行現場について語る際には、「もうひとりの自分」や「ネズミ人間」といった存在が登場し、その「もうひとりの自分」が犯行を犯すのを自分は眺めていたという描写になる。

彼の場合はある種の精神疾患にかかっていた可能性が高いから、それを考慮する必要はあるが、どう見ても、犯行現場の描写に「もうひとりの自分」を登場させるのは、自分を主語にして犯行の描写ができないことの現れだろう。「うしろめたい」という気持ちからの現実逃避である。

逆に、かつて『創』に掲載した奈良女児殺害事件の小林薫死刑囚(既に執行)の手記については、犯行後に女児の遺体を損壊していく様子を克明に描いていたので、編集者としてそのまま掲載すべきか頭を抱えたものだ(それについては拙著『ドキュメント死刑囚』参照)。小林死刑囚が自分の犯した罪を反省しているのかしていないのかは裁判でも論点になった。

ちなみに前述した佐川一政氏も『霧の中』という本を出版しているが、殺害した女性の人肉を食べた後、主人公は「うまいぞ!」と叫ぶ。物理的な意味でうまいというよりも女性を殺害し食べるという行為が異性を支配・所有したことになるという意味合いだろうが、この描写も恐らく読んだ人は「この人は反省していないのでは」という印象を持ったと思われる。

そうしたことを踏まえて『絶歌』を読むと、児童殺害の記述はないのだが、猫殺しや、児童の遺体をめぐっての描写など、この元少年Aは自分の犯罪をどう克服し得たのか、疑問を感じた読者もいたのではないだろうか。実はこのことは、この『絶歌』という本の本質に関わることだ。あちこちにふんだんに「お詫び」らしい言葉がちりばめられているのだが、この本は全体として元少年Aの「自己肯定」の本という印象を受けるのだ。

例えば多くの論者が批判している、元少年が「なぜ人を殺してはいけないのか?」に答えを出す記述だ。元少年はこう書いている。「どうしていけないのかは、わかりません。でも絶対に、絶対にしないでください。もしやったら、あなたが想像しているよりもずっと、あなた自身が苦しむことになるから」

殺人を犯すと自分も苦しむのだ、というのは、第三者が言う分にはひとつの答えではあるかもしれない。しかし、殺害した本人がそう言ってしまうと、読んだ多くの人は当然反発するだろう。それを言う前に、まず殺された人間や遺族の痛みや思いになぜ想像力が及ばないのだ、というわけだ。この記述に関する部分は、この本を理解するポイントだ。

そして本の中で、この本の執筆に至る動機についても元少年Aは書いているが、自分を突き動かしているのが「生きたい」という思い、「生」への執着だと吐露している。

これもなかなか重要なポイントで、犯行後、少年院に収容された当初「このまま静かに死なせてほしい」ともっぱら語っていたという元少年に、「生きよう」という気持ちを起させた、そのことは恐らく治療の成果なのだと思う。

幼少期に自己肯定を得られなかった元少年が犯罪を犯した後、治療を受けて自己肯定感を持ち、「生きたい」と思うようになった。それ自体は、まさに少年法の精神に則った治療の成果なのだろう。もしかすると今のように社会に復帰してその中で生きたいともがくこと自体も、元少年にとっての長い治療のプロセスなのかもしれない。

ただ、元少年が自己肯定を語れば語るほど、市民感覚からすれば「いや、そのことと自分なりに罪を償うこととはどういう関係になるのか」という疑問が生じるだろう。少年法は恐らく更生を成し遂げることによって本当の償いを行うという精神なのだろうが、『絶歌』を読む限りでは、元少年が「生きたい」という希望を持つことと、罪を償うという一見相反する2つの事柄についてどう整理できているのかが曖昧なのだ。読んだ多くの人が反発を感じるのはそのためだろうと思う。

ある意味では、元少年はまだ自分が解決すべきテーマと格闘しつつある過程なのかもしれない。元少年が社会に出た後、どういう人がどんなふうにサポートしていったかという社会復帰後の事実経過を書いている第2部は、今までこういう記録がほとんどなかったという意味で貴重な素材だと思う。

その意味でも、気持ちはわかるが、この本は置かないと決めた図書館にはその措置が正しいのかもう一度考えてほしい。そしてまた、出版の是非論争だけでなく、犯罪を犯した人間にとって「罪を償う」とはどういうことなのか、この元少年に対してどんな治療が行われ、その成果をどう考えればよいのか、多くの人が改めて議論してほしいと思う。同時に、元少年には、自分の著書がなぜこれほど大きな社会的反発を招いたのか、改めて考えてほしいと思う。

元少年が14歳であの凶悪な犯罪に突き進んだ経過をどう捉えるべきなのか、当時の少年はわかりやすく言えばある種の病気だったのか、もしそうだとすればそれはどうやって克服されようとしているのか。そういう疑問は『絶歌』を読んだだけでは解決できない。

例えばこの本を読んで個人的に驚いたのは、元少年を犯行に駆り立てていく契機になった慕っていた祖母の死、という問題だ。草薙厚子さんの『少年A 矯正2500日全記録』にはそのことが割と詳しく書かれていたが、例えば『文藝春秋』5月号がすっぱ抜いた「少年A家裁審判『決定(判決)』全文」では、本当に簡単にしか触れられていない。

『絶歌』では、その祖母の死がかなり重要なきっかけとして描かれているし、元少年Aが出版社に持ち込んだという幼少期の写真は、その祖母に少年が抱かれているものだ。これとそっくりだと私が驚いたのは、宮勤死刑囚がやはり最初の犯行に至る3カ月前に、慕っていた祖父の死に直面していたことだ。

彼は幼少期の自分への回帰をしばしば語り、その幼少期の表情豊かな写真を、ぜひ載せてほしいと私に希望したのだが(『夢の中、いまも』に掲載)、文中の自筆のイラストでは祖父に手を引かれて歩く自分の姿を描いている。

そしてさらに昨年7月、佐世保市で同級生を殺害し解体した女子高生の場合も、事件の何カ月か前に母親の死に直面している。親しかった人の死が契機になっていることや、殺害後被害者の遺体を解体している点など、これらの事件のあまりの共通性を考えると、それが大きな意味を持っていると考えざるをえない。佐世保事件も元少年Aの事件も、少年法の壁によって詳細な犯行に至る情報が開示されなかったのだが、その元少年が自ら社会に向けて語り始めたというのは、私は記録としては貴重だと思う。

遺族の感情はもちろん理解しなければならないし、本を出版して大金を手に入れた元少年Aを許せないという市民感情も理解できる。しかし衝撃的だったあの神戸の事件を解明するためには、元少年Aに語ってもらうことも、意味のないことではないのではないか、と思うのだ。

(iRONNA)

「黒子のバスケ」脅迫事件実刑判決についての渡邊被告のコメント発表!

篠田博之 | 月刊『創』編集長

2014年8月21日

2014年8月21日、「黒子のバスケ」脅迫事件の判決公判が開かれ、渡邊博史被告人に求刑通りの懲役4年6月の実刑判決がくだされた。ただし未決勾留日数160日が算入される。渡邊被告は白いワイシャツに黒いズボンで出廷。今回の判決で事件はひとつの区切りを迎えることになった。ここに、渡邊被告本人の「判決を受けての所感」を公表する。

昨年秋以降、渡邊被告と接触し、特に12月の逮捕後は何度も接見を重ねてきた篠田の感想も、その所感の後に書き加えることにする。

判決を受けての所感

「黒子のバスケ」脅迫事件犯人の渡邊博史です。実刑は逮捕前からの想定通りですから、このことについて特別な感慨はありません。ただ正直に申し上げますと、もう娑婆に出たいという気持ちがほとんどありませんから、刑務所に4年以上も住まわせて頂けることが決定した今回の判決に自分は喜んでおります。「こんなクズを社会で面倒を見ないといけないのかよ。本当に腹が立つ」と自分についてコメントしていた某ミクシーの住人さんには、「努力教の自明性に溺れたお前らが納めた税金で、自分はプリズンニート生活を満喫させてもらうわ。ざまあwwww」

と申し上げておきます。

自分は論告求刑で検事が「法律で可能な限り最も長い期間、矯正教育を受けさせる必要がある」と述べたのを聞いて「法律で可能な限り最も長い期間、この被告を公的に保護してやらないといけない」と仰ってくれていると理解しました。

ただ検察に対してこちらから申し上げたいこともあります。論告求刑で「一般予防の見地から厳罰が必要だ」というフレーズが出て来ました。はっきり申し上げまして、たった4年6ヶ月の求刑で一般予防の効果があると検察が本気で考えているのなら、それはお笑い草です。「一般予防」とは、つまり見せしめにするという意味です。検察は自分を見せしめにすべきパブリックエネミーと断じているのです。それならどうして自分にグリコ法なり法技術的に無理筋でも強引に殺人未遂を適用しなかったのかと申し上げたいのです。自分は計画していた書店への放火用に液体燃料を民家から盗んで入手していたことも自供しました。これも検察がその気になれば放火予備と窃盗で立件できたはずです。見せしめでしたら最低でも二桁懲役を求刑しないと効果はないと思います。最低でもグリコ法の懲役10年と複数件の威力業務妨害の懲役4年6ヶ月の併合罪で、懲役14年6ヶ月の求刑は絶対に必要だったと思います。このことは検察も本当は分かっているはずです。自分に懲役4年6ヶ月を求刑したモノマネ芸人のノブ&フッキーの太っている方に似た検事の顔には「コイツにこれしか求刑できないのは、どう考えてもおかしい」と書いてありましたから(笑)。

自分は少しだけ申し訳ないと思っている相手がいます。それは断じて「黒子のバスケ」の作者氏や被害企業や作品のファンではありません。「傲慢な犯罪を起こしたことを悔い改めて頂きたい」と供述した集英社のお偉いさんが検察側証人として出廷したら、

「出版社なんて世論誘導を生業にしているてめえらの方がずっと傲慢だろうがクソ野郎!」

と野次ってやるつもりでしたし、グリコ森永事件当時にグリコの社員だったという体験に基づいて徹底した厳罰論を捜査員に展開したバンダイのお偉いさんが検察側証人として出廷したら、

「こっちは2013年1月から怪人801面相と名乗っていたんだぜ。グリ森事件を体験してんなら、どうして『黒子のバスケ』のお菓子を作るのは危ないって思わなかったんだよ。こっちを責める暇があんなら、まずてめえの危機察知能力の欠如ぶりを自己批判しろよボケ!」

と面罵してやるつもりでした。

自分が申し訳ないと思っている相手とは、逮捕直前の頃におふざけで「藤巻×怪人801面相」というカップリングで妄想していた腐女子たちです。Twitterで《藤巻「801!お前は俺がマンガ家になるのを応援してくれていたじゃないか。それをどうして……」801「悪いことだとは分かっていたさ。でもどうしても藤巻さんに振り向いて欲しくて……」藤巻「801!」801「藤巻さん!」二人はしかと抱き合った》なんてネタを見つけた時には本当に大爆笑しました。自分の逮捕によってその妄想を木っ端微塵に粉砕してしまったであろうことが申し訳なくて仕方がないのです。怪人801面相の正体がこんな小汚いツラのおっさんで本当に残念でしたね(笑)。しかし「コイツのツラをどうしても見てえから早く捕まれ」という意見もありましたので、そういう向きの期待に応えられる程度には、自分のツラはキモかったと思います。

斯様に無反省な人間が逮捕されて「ごめんなさい」と言うと思いますか? 以前にも申し上げましたが、自分が逮捕時に「ごめんなさい。負けました」と言ったという話が、マスコミによる虚報だということが分かると思います。この「ごめんなさい」捏造につきましては、自分は本当に心外で心外で仕方ないのです。

今夜は自弁で事前に購入したお菓子でささやかな実刑判決のお祝いをします。宴の会場はとても快適なホテル東拘インA棟11階の独居房です。

それでは最後に「祝!喪服実刑!」などとツイートして下さってくれているであろうTwitterの黒バスクラスタの皆様たちに申し上げます。

「自分と一緒に喜んでくれて本当にありがとう!」

2014年8月21日喪服の死神こと渡邊博史

渡邊被告と接触してきた『創』編集長・篠田の感想

懲役4年6カ月の実刑判決。ほぼ予想通りだった。裁判所としては見せしめ効果も考えて求刑通り、威力業務妨害事件としては目いっぱい重い判決をくだしたのだろう。それに対する渡邊被告のコメントは、この間の彼の発言と同じく、やや意識的に偽悪的な、世の中の反発を敢えて喚起するような内容だった。渡邊被告とこの間、接触してきた私としては、思いはやや複雑なのだが、とりあえず彼があと4年余は生きていることが決まってほっとしたという心境だ。

渡邊被告は自ら謝罪はしないと言明しているように、死を覚悟して起こした犯罪だから、出所したら自殺するという意志は今も変わっていないと思う。ただ、私が着目したのは、獄中で彼はたくさんの本を読み、自分自身についても自分の犯した犯罪についても多くのことを考えるようになったことだ。大きな反響を呼んだ冒頭意見陳述を彼は最終意見陳述で撤回すると宣言したが、別に冒頭意見陳述が間違っていたわけでなく、何カ月かの間に、いろいろなことを知って考えを進化させたといえる。

本当は、機会や環境さえあればこれまでにも変わる可能性があったわけだ。そして、あと4年余の歳月は、彼にさらなる進化の可能性を委ねた猶予期間といえるだろう。絶望して死を覚悟し、一連の犯罪を犯した彼がこの4年余で何か生きていく理由を見つけることができるのかどうか。我々は見守らないといけないし、彼のような絶望の果てに「無敵の人」に転化していく人が増えて行くのを社会がどう止めるのかという課題をつきつけられたといえる。

先日、秋葉原事件の加藤智大被告が自発的に送って来たコメントはこのヤフーブログで公開したが、渡邊被告は、加藤被告が多くの人を殺傷し、自分がそうならなかったのはたまたまだ、と語っている。2つの事件の背景には、今の日本社会の病理ともいえる深刻な状況が横たわっている。それに社会の側が真剣に向き合わないと深刻な事態を迎えてしまうということを、この2つの事件は示していると思う。

渡邊被告は冗談めかして東京拘置所を「ホテル東拘イン」と呼んでいるのだが、聞いてみると彼はこれまでエアコンの効いた部屋で暮らしたことがなかったという。年収200万を超えたことがないという、ワーキングプアともいえる生活を長いこと送ってきた彼にとっては冗談でなく本当に拘置所は快適らしい。拘置所や刑務所の生活の方がランクが上だという人たちが今の日本社会にたくさんいること、そしてそういう現実とこの犯罪はやはり結びついているということも考えないわけにはいかない(本人はそういう生活にもそこそこ満足していたのでそこへの不満から犯罪を犯したという見方を否定するのだが)。

渡邊被告の犯罪と彼の幼少期のいじめや虐待がどう関わっているかについては、月刊『創』で香山リカさんや斎藤環さんら精神科医が分析している。渡邊被告本人にとっては、そのいじめ・虐待の方が今や自分の犯罪との関わりにおいて大きなウエイトを占めているのだが、これについては、ぜひ多くの精神科医の発言や分析に期待したいと思う。

月刊『創』編集長・篠田博之

死刑囚・宮崎勤との12年 300通の手紙(新文化6月26日号) 篠田博之

6月17日、朝10時過ぎから私の携帯電話は振動しっぱなしになった。その朝、宮崎勤死刑囚への死刑が執行されたというので、新聞・テレビの取材が殺到したのだ。会社へたどり着くと、入り口にも取材陣が待ち構えていた。

その日は1日中、大手マスコミ全社全局の取材を受けた。宮崎勤の処刑は私にとっても衝撃的な出来事で、なるべく取材には応じようと思った。しかし、いつものことだが、こうした取材、特にテレビの取材には大きな徒労感がつきまとった。1時間近く話した内容から放送に使われるのは1~2分だけ。真意が伝わったためしがない。

その結果、予想通り今回も、「お前はどうして殺人者を弁護するような出版活動をしているのか」という非難が電話やメールで寄せられることになった。

私は宮崎勤の著書『夢のなか』『夢のなか、いまも』を編集出版したのを始め、月刊『創』にも彼の手記を数え切れないほど掲載してきた。そのつどそれを掲載する意図を説明してきたのだが、短絡的な非難をしてくる人はほとんど、それをきちんと読んではいない。

宮崎勤と接触するようになってもう12年になる。その間交わした手紙は300通を超える。死刑確定後は様々な制約を受けることになったが、それでも最近まで、彼からの手紙は頻繁に届いていた。

公判があるわけでもないので、近況報告といっても次第に毎回同じような内容になってきたため、この1年近くは、彼の送ってきた手記を掲載せずに保留していた。それに対して、彼はそれをぜひ載せてほしいという手紙をこの5月に寄こしていた。そこで何本か保留していた手記を次号から掲載することを約束して準備していた矢先の処刑だった。次号掲載の手記が遺稿になってしまうとは思いもよらなかった。

死刑確定後2年余での執行というのは、自らそれを望んだ宅間守の例外的ケースを除けば、極めて異例のことだ。鳩山法相就任後、死刑判決も執行も急増していたのだが、今回の執行は、前例にとらわれずに積極的に死刑執行を行うという法務省の意思表示だろう。宮崎事件は一定の年齢以上の人には忘れられない大事件だから、厳罰化によって治安強化を狙う国家にとっては大きなアピール効果があるという判断だったのだと思う。

こんな早い執行は誰も予想しなかったし、本人も予想もしていなかったろうから、突然刑場に連れ出された宮崎死刑囚の驚愕ぶりを思うと重苦しい気分になる。最期まで謝罪も反省の言葉もなかった彼だが、本人を罪とどう向き合わせるのかとか、死刑確定者という自分の立場をどう理解させるかといった本来行うべき試みはなされないまま、国家の側の一方的な都合で断行された処刑だった。

宮崎勤と接触した12年間、様々なことを考えさせられた。彼にとって罪と向き合うとはどういうことか。犯罪者を裁くとはどういうことか。そもそも今の司法システムは、彼のような存在を裁く十分な機能を持ちえているのか。自分にくだされた死刑判決の意味もどこまで理解しているかわからない人間を処刑することが処罰になりえるのか。そういう根源的な疑問である。

宮崎勤については、一貫した奇怪な言動も含めて全て計算された詐病だという見方から、統合失調症だという見方まで今でも分かれたままだ。詐病説はあまりに彼の現実を知らない見方だと思うし、彼の精神が完全に崩壊しているかのような見方も違っていると思う。

彼は一貫して幻聴を訴えて治療も受けていたし、私への手紙でも最近は常に病状を訴えていた。彼が何らかの精神的病いに侵され、それがあの事件に関わっていたのは間違いないと思う。

精神鑑定の結論が幾つにも分かれたことに象徴的なように、事件の真相はいまだに解明されたとは言いがたい。裁判所は幾つもの鑑定結果の中から「責任能力あり」という都合のよいものを採用し、単純なわいせつ目的という検察のストーリーに乗って、判決をくだした。死刑判決によって彼を裁いたことにはなるのかもしれないが、事件の解明はほとんど残されたままだ。もしかすると事件の解明というのは、今の司法のシステムだけでは無理なのかもしれないとさえ思う。

平成の時代に入って目につく動機不明の無差別殺人といった事件に、今の司法システムは機能不全に陥っているのではないか。この事件を追いながら、そういう思いが絶えずつきまとった。動機を十分に解明できないまま重罰化によって死刑判決を連発するといった対症療法的やり方で、そういう犯罪を予防することなど絶対にできないと思う。

そんな不可解な事件を解明するには、犯罪を犯した当事者に、自分の内面について語ってもらうしかない。宮崎勤にそうしようという意志がないだけに、それは困難を極めるのだが、彼との対話を繰り返すことで、手がかりや考えるべき素材を抽出することくらいはできるのではないか。私が12年間も宮崎勤と対話を続けてきたのはそういう思いからだった。

出版の動機を聞かれて「有名になりたいから」と語ったり、「今でも夢の中に少女が現れてありがとうと言う」など、世間の感情を逆なでするような言辞ばかりだったから、宮崎勤の言葉をそのまま世に送り出すことには常に忸怩たる思いがつきまとった。しかし、敢えて彼の言葉は手を加えずにそのまま活字にした。その代わり、それがどういう意味を持っているのか、何を意味するのか、解説をつけることを心がけた。編集者としての私の役割は、世間に受け入れがたい宮崎勤の言葉の「翻訳」であり「通訳」だと思っていた。

例えば両親を「父の人」「母の人」と呼んだり、遺体を「肉物体」、遺骨を「骨形態」と呼ぶ彼の独特の言語には、精神科医の分析などを手がかりにすると、思わぬ意味がこめられていることがわかる。しかも、それはあの凄惨な事件と密接に結びついているのだった。単純なわいせつ事件と認定した判決がほとんど無視してしまった事件直前の彼の祖父の死は、鑑定書を何度も読み返すうちに彼にとってはものすごく大きな意味を持っていることもわかってきた。

事件現場に姿を見せたと宮崎勤が言っていた「ネズミ人間」も、マスコミでは時々「ネズミ男」などと誤って呼んだりしているが、私が一度手紙の中で誤ってそう書いた時、本人はものすごく怒ったものだ。世間の人にはどちらでよいように思えるかもしれないが、彼の観念の中ではそれは大事なことなのだ。

2審の東京高裁の裁判長は、法廷で被告人の「母の人」という発言を「母親」と言ってしまい、異議を唱えられながら、どちらでもいいではないかといった言い訳をしたのだが、傍聴席でそれを聞きながら、この裁判長には絶対に宮崎勤を理解できないなと思った。

2006年、彼の死刑判決が確定した時、ちょうど2冊めの著書『夢のなか、いまも』の編集作業は追い込みにかかっていた。彼の関心事は自分の死刑判決が確定することよりも、本の刊行であり、外部との手紙や面会が制限されることだった。

その2冊めの著書の表紙には、彼自身が描いたイラストが掲載されているのだが、自分が描いたどのイラストをどんなふうに載せるかといったことに、彼は極めてこだわった。

06年1月末から2月初めにかけて、私は表紙の色見本を持って拘置所を訪れ、本人に面会室でそれを見せて議論を重ねた。本文のゲラについても、細かい記述にまで彼はこだわった。

1月17日に最高裁で死刑判決が出され、2月4日に死刑判決は確定するのだが、マスコミはその時期、本人は死刑判決に動揺しているに違いないとの思い込みに基づく報道を繰り広げていた。しかし、現実の宮崎勤は、マスコミの表層的な思い込みとはだいぶかけはなれていた。彼と12年間つきあっていて思うのだが、世間の常識で判断しようとすると、その言動をしばしば見誤ることになるのが、宮崎勤という男だった。

宮崎勤とはいったい何者なのか。あの幼女殺害事件はいったいどうして起きたのか。殺害だけでなくなぜあれほど残虐な被害女児の遺体解体を行ったり、遺体の一部を食べたりしたのか。それらの核心を本当に解明しえたのか、と問われると、私はそれが不十分であることを認めざるをえない。しかし、確実に言えるのは、今回の死刑執行によって、彼の内面を解明する機会は永遠に失われたし、事件の解明よりも処刑の威嚇効果によって凶悪犯罪に対処しようという国家の姿勢が示されたということだ。

編集者として私は宮崎勤に最期までつきあおうと考え、それがジャーナリストとしての責任の示し方だとも思っていた。もしかするとあと10年くらいは彼につきあうことになるのではないか。そう思っていたから、今回、処刑の第一報を聞いた時には、本当に驚愕した。

宮崎勤の死刑判決が確定した06年にちょうど私は奈良幼女殺害事件の小林薫死刑囚とも深く関わることになり、現在の死刑のあり方が本当に罪を償うことになっているのか深く考えさせられた。そしてその2人に宅間守死刑囚をあわせた3人の死刑囚について1冊の本をこの1年間かけて書いてきた。8月上旬にそれは筑摩新書から『死刑囚』というタイトルで発売される予定だ。『創』への手記掲載とあわせて、写真使用などをめぐって本人と手紙を交わしていた、ちょうどその時の死刑執行だった。私の失望と怒りは、まだ収まらないままだ。

(月間 創ブログ)

月刊『創』編集長・篠田博之 1951年茨城県生まれ。一橋大卒。1981年より月刊『創』(つくる)編集長。82年に創出版を設立、現在、代表も兼務。東京新聞にコラム「週刊誌を読む」を十数年にわたり連載。北海道新聞、中国新聞などにも転載されている。日本ペンクラブ言論表現委員会副委員長。東京経済大学大学院講師。著書は『ドキュメント死刑囚』(ちくま新書)、『生涯編集者』(創出版)他共著多数。専門はメディア批評だが、宮崎勤死刑囚(既に執行)と12年間関わり、和歌山カレー事件の林眞須美死刑囚とも10年以上にわたり接触。その他、元オウム麻原教祖の三女など、多くの事件当事者の手記を『創』に掲載してきた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます