(神代植物公園の紅葉 12月7日撮影)

仏教思想概要7《中国禅》の第5回目です。そして本日が最終回です。

前回は「第2章 中国禅の発展 4.洪州宗を中心とした中国禅の展開」」を見てみました。

今回は「第3章 まとめと補足説明」を取り上げます。

第3章 まとめと補足説明

1.まとめ

冒頭「中国禅宗に思想があったかという点になると、多少の疑問があります。」という文でスタートしましたが、ここまで、中国禅の思想と組織としての中国禅宗がどのように展開してきたかをみてきました。

その結果、中国禅思想は北宗禅により思想としても一応の成立をみたといえそうです。以後は、南宗禅荷沢宗神会による、北宗禅批判、さらに体より用を重視する南宗禅洪州宗による中国禅宗へと展開してきました。

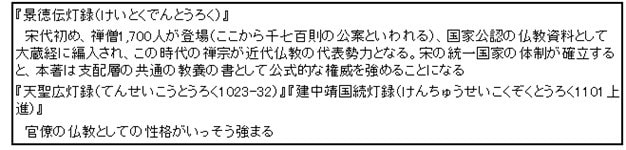

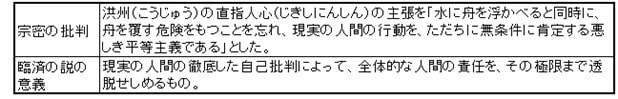

ここまでで、中国禅思想を象徴するポイントとなる説明を整理してみると以下のとおりとなりました。(表28)

以上から、中国禅宗が中国的思惟、特に体用論の、また仏教思想としては『大乗起信論(起信論)』の影響を大きく受けたことが分かります。その結果、中国禅宗は大乗仏教の基盤となる般若思想とはまった違った仏教に変質してしまったといえます。中国華厳もインド発の大乗仏教とは大きな違いがみられると言われていますが、もはや中国禅宗は道教と同じといった見方もあるほどです。

ということで、以下、本来の般若思想、特に実践行である「般若ハラミツ」とはいかなるものであるか、また中国禅に大きな影響を与えた『大乗起信論』とはいかなる思想であったのかそれらにつき、補足として説明をしたいと思います。

2.般若ハラミツとは

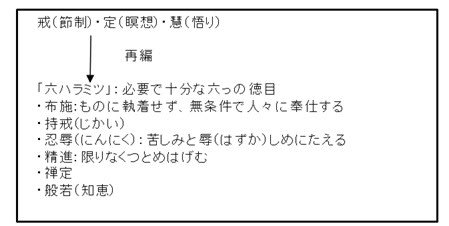

ハラミツ(波羅蜜)とは、仏になるための修行、またその徳目(マイルストーン)のことです。従来(戒・定・慧)の三つの徳目であったものが、大乗仏教では「六ハラミツ」へ再編されました。(図3)

この再編は、出家に対して在家ボサツたちの具体的な生活実践の立場を強化するものであったのです。

ハラミツという言葉は、本来「完全」の意であり、完全とは、横にすべての人のものとなるとともに、縦に無限の深まりを要求するものです。

六ハラミツは「わたしは人に施した」とか「わたしは戒を守っている」とかいう執着と自己満足の意識を捨てるところから始まります。それはどこまでも現実の生活に即したものであるのです。

静けさと安らかさは、そのままとどまるものであったてはならぬのです。こうして安らぎ(禅定)は般若ハラミツ-つまり知恵にそのすわりをゆずることとなります。知恵は、新しい人間観の出発を意味するのです。

従来の仏教が戒→定→慧という段階的な方向であったのに対して、逆に「慧(知恵)」を第一として、般若ハラミツをそれらの根底にすえようとするものだったのです。

但し、般若はすべてに否定的な表現をとりながら、それらに代わる唯一なる否定の原理を抽象するものではないのです。むしろ、そうした原理を否定し、般若は具体的なすべての実践を生かそうとするものであるのです。

→慧(知恵)を戒と定(禅定)の内容として作用するより、戒と定を慧の内容として作用する転換であったのです。

般若ハラミツはかって出家の弟子のつとめであった戒と定を、広くボサツの生活として解放する根本原理であったのです。

3.『大乗起信論』について

3.1.『大乗起信論』とは-その意義-

(1)『大乗起信論』とは

『大乗起信論』(『起信論』)は、六世紀半ば真諦(しんだいパラマールタ499-569)によって訳されたものです。著者は馬鳴(めみょうアシュバゴージャ100頃-160頃)といわれているが、これには疑問が多く、それは、内容的に馬鳴以後の思想である龍樹(150-250頃)や世親(400-480頃)の思想の影響がみられるためです。

本著の思想は如来蔵思想といわれています。

(2)如来蔵思想とは

「如来蔵思想」とは、中観と唯識の統合を企てたものです。有意識で考える業の世界のペシミズム(悲観主義・厭世観)からの脱却の理論を主として、中観の思想を求めたものでした。

唯識のように識の分析を行いつつ、その究明は単なる阿頼耶識の分析にとどまらず中観の思想である不生不滅の法身如来の知恵、般若の知恵の解明に至っています。

さらにここでは、中観のニヒリズムも脱却しようと、「空」の思想を否定的ではなく、肯定的にとらえています。

(3)『大乗起信論』の意義

仏教には二面性があります。

一つは、人間の暗黒面への深い洞察:業の面(『般若経』思想など)です。

それは、無明の思想のことです。無明とは、人間の中には生きるために必要な煩悩があるが、それが真理の認識をくらますもののことです。

釈迦はこのような無明の中に、業の中に、おぼれる人間に無明と業からの脱却を命じました。そのことで、清浄無垢なさとりの境地に入ることができるとするのです。

いま一つは、人間の中なる仏性の賛美:真如の面(『法華経』『涅槃経』など)です。

それは、数百年に亘って中国仏教界を支配した厭世観に対して「否」という思想です。業の輪は久遠の過去から永劫の未来へと永遠の暗い循環を続けていました。この業の輪を反対にまわそうとする力が必要であり、それこそ如来蔵思想であり、『大乗起信論』の思想があったのです。

3.2.『大乗起信論』の構成と立義分の概要

(1)『大乗起信論』の構成

『起信論』は五部構成となっています。(下表29)

ここで、中心となるのは、2立義分及び3解釈分です。

(2)「立義分」の概要

立義分は以下のように整理できます。(表30)

ここで「摩訶衍」とはマハヤナ、すなわち大乗にことです。大乗には法と義があります。

法とは、法蔵がその著で「法とは大乗の法体を出す」とあるので、大乗の中心といった意味です。その中心が衆生であるというわけです。つまり「衆生心とは、生きとし生けるものの心である。われわれの心である。そして心が、一切のまよいの世界の存在と、一切のさとりの世界の存在の根拠であるというのである。心から一切の存在物が生まれる。それゆえ、心は広大無辺、まさしく大きな乗りものであるという。」わけです。

3.3.「解釈分」の概要その1-真如と生滅

『大乗起信論』の思想の中心は解釈分にみることができます。以下その概要をみていきます。

(1)心の二面性

『起信論』では、心の構造を以下のような二面性(下図4)としてとらえています。

ここでは「われわれ衆生が仏である。不生不滅であるばかりか、無限の生滅変化を、われわれの心が生みだすとしている。われわれの中に無限の如来がかくれている。その如来に明るい認識の光をあてようとするのが、本著の理論的な役割である。」としています。

心性は不生不滅、一切の存在するものは、ただ妄念によって差別があり、妄念をされば、差別なく、この心というものは一切の言説を離れ、名字を離れ、平等にして変異ないものであるとしているのです。

(2)『大乗起信論』と「不空」

『起信論』では心を一応表現しえないものとしているが、その心を二つのことばでとらえています。「空」と「不空」です。

空とは:一切の執着(しゅうじゃく)、差別を離れているということ

不空とは:本著でいう心真如は単なる空の境に止まらない。空の否定をしたもの。

つまり「すでに法体空(ほうたいくう)にして妄(もう)無きことを、顕(あきら)かなるが故に。即ち是れ真心(しんしん)の常恒(じょうごう)不変なり、浄法(じょうぼう)満足す。すなわち不空と名づく」としており、それは、妄心を去った心、常恒不変、浄法満足の心である。つまり空の否定の不空というわけです。

(3)「心不生滅の相」

『起信論』でなにより力を入れるのは「心生滅(しんしょうめつ)の相」です。ここでの哲学的問題は、空であると同時に不空である心がいかにして多くの妄心を生ずるのか、悪が善から生じるという問題です。本著では、この一切の心を生み出す真如の本性を如来蔵ととらえ、この不生不滅の心が和合したのを「阿梨耶識(ありやしき)」となすのです。

3.4. 「解釈分」の概要その2- 煩悩の心の分析

(1)「覚」と「不覚」

生滅の心は、永遠と瞬間、真如と妄心が出会うところであるが、それには「覚の面」と「不覚の面」があります。

「覚」とは、心があらゆる束縛を離れ、虚空界にひとしく、偏することがないのをいいます。これを始覚と本覚に分けているが、けっして別の覚があるわけではなく、覚のさまざまな性格をとらえているものです。

不覚とは妄念のことであり、その性格は「謂う所の不覚の義とは、如実に真如の法の一なるを知らざる故に、不覚の心起って、その念あるも、念に自相なければ、本覚を離れざるを謂う」としています。不覚といっても、実体はなく、本覚を離れないのです。

(2)不覚の分析(三種の相)と六種の妄心の相

不覚を分析すると、三種の相があることが分かります。三種の相の分析意識の結果が、不覚の心、妄心のもととなり、それには六種の相があるとしています。(下表31参照)

3.5「解釈分」の概要その3-熏習の思想

(1)熏習の思想とは

熏習(くんじゅう)とは、覚、不覚ののちに『起信論』が論ずる説のことです。それは、人間の真如の相は、無明(迷い)の香りがしみついている。長い間、無明の香りがしみついた心に、もう一度真如の香りをしみつけるということを説いています。

(2)浄熏

浄熏(じょうくん)とは、悪の熏習、闇の心をのぞけることです。

『起信論』では、人間に希望を与える。妄心の中に、厭求(おんぐ)の因習がある。妄心にとらわれ、苦にかりたてられる人間の心は、どこかで、無明や妄心からのがれることを願っている。それが真如熏習のはじまるとなるとしています。

『起信論』では、悪の熏習を三つに分けており、それぞれ不覚の分析に相当しています。

・無明熏習→無明業相

・妄心熏習→能見相

・妄境界熏習→六種の妄心の相(智相~業繫苦相)

(3)浄熏習の正因(しょういん)

どんなに深い無明におおわれていても、その真如の心は自然にめざめる。それが「浄熏習の正因」であるのです。

その正因の機会を助ける、僧と菩薩、そして仏、それらとの立会いが、この人間をして、長い間、無明や妄心によって熏習された心を、真如の心にもどすのです。

(4)熏習の思想のまとめ

以上をまとめると下表32となります。

かくして、真如は無明に勝利したのです。

3.6. 衆生が仏となる

(1)三身の仏

浄熏の結果、衆生は仏となった。衆生の心は、あらゆる存在するものを宿す無限に豊かな蔵となったのです。

人間はその中に永劫無始、不生不滅の法身をもっている。しかもその法身は多くの光明を宿し、多くの知恵を宿し、多くの力を宿しているのです。

自己はその存在において法身であり、その応用において化身であり、報身(ほうじん*)である。⇒自己の心がそのまま「三身の仏」となったのです。

*報身とは:仏になるための因としての行をつみ、その報いとしての功徳をそなえた仏身。法身と応身(化身)を統合した仏身。前者が永遠不滅であっても人格性に欠け、後者が人格性が富むが一時的に無常なもので、両者を統合したものとして考え出された。

(2)『大乗起信論』の実践論と影響

(「仏教の思想」では詳細は省略されています)

一点のみ、それは「切断の知恵」、これは無明と業の切断の知恵であり、『起信論』では精密な論理で、業の輪の深い因縁を逆転させようとしています。

この業の輪が反対にまわされる方向に、その後の仏教の思想(華厳、真言など)は立つこととなったのです。

(参考:五世紀ごろから七世紀の中国仏教の動き(表33))

以上七世紀までの中国仏教では、暗い影があったのです。

さらに、八世紀以降の思想の変化には、社会的・歴史的要因があると考えられるが、一方書物の影響も見落とせないのです。⇒『大乗起信論』

以上で、「仏教思想概要7《中国禅》」を終わります。如何でしたでしょうか。

次回からは中国編の最後として「仏教思想概要8《中国浄土》」を取り上げます。しばらくお待ちください。