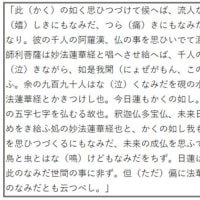

(深大寺(調布市)・五大尊池と釈迦堂 2021年7月13日撮影)

仏教思想概要5《中国天台》のご紹介の第4回目です。

前々回から第2章の「天台智顗の仏教思想」と、本論に入り、前回は「2.天台思想の世界観」をみてみました。

今回は「3.天台思想の展開」を取り上げます。

3.天台思想の展開

3.1.天台の絶対観

3.1.1.一般の絶対と仏経・『法華経』の絶対観

人はすべてなんらかの形で「絶対」を求め、それをささえとして生きています。一般的な絶対は、相対的な現実と対立したかなたに、その存在は設定され、人間にたいして神を絶対者として立てたり、此岸(しがん)に対して彼岸に絶対界をたてたりするのがその例です(霊魂不滅説の霊魂や、バラモン教のアートマン)。

これに対してシャカの説く絶対は、現実にあるものでもなく、現実と対立・隔絶してあるものでもない、超越の超越、絶対の絶対としています。これは「空」「空性」また「虚空(まったく無限定という意味)」につながります。

『法華経』では、積極的表現として、真の絶対的真理をいいあらわしたものとして「一乗妙法」、真の絶対的世界をあらわしたものとしては「諸法実相」と称しています。

以上をもととして、天台智顗は以下の三種の絶対を説きました。

3.1.2.天台智顗の絶対観-三種の絶対

智顗は、『法華経』の「妙法」の解釈をとおして真の絶対の明確な論理づけを行い、「妙」は「絶」であり、「妙法」は絶対の真理である、と説きました。

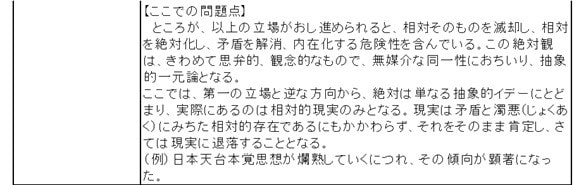

また、妙に「相待妙(そうだいみょう)」(相対的絶対)と「絶待妙(ぜっだいみょう)」の二種類があり、後者を真の絶対と説いたのです。さらに、「絶待妙」を二つに分け、三種の絶対により、真の絶対を説明しています。(下表23参照)

3.2.天台法華の実践論-『摩訶止観』

3.2.1.三種の止観-円頓止観

天台智顗の実践論は「止観」の二字に要約されます。止観は大別して三種たてられ、これは天台智顗が師の南岳慧思から伝授されたとされています。(表24)

『次第禅門』は、金陵の瓦官寺で講義したものを、大荘厳寺の法慎(ほっしん)が筆記したもの。『摩訶止観』と同様10章からなり、章名、構成もほぼ同じですが、禅が主軸となった初期の著作。坐禅の方法に詳しく、禅宗坐禅儀のもととなった『小止観』はこの『次第禅門』を要約したものとされています。

智顗は彼の実践論の主著である『摩訶止観』(智顗の講義を二祖灌頂が筆録)において、その主論である「円頓止観(えんどんしかん)」について説いています。

3.2.2.『摩訶止観』の構成と内容

『摩訶止観』は十巻十章より構成されます。以下(図2)はその構成概要です。

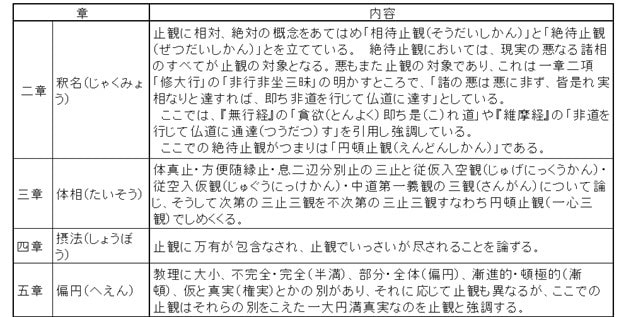

さらに、その構成詳細とその内容は以下(表25)のとおりです。

3.2.3.相待止観と絶待止観-円頓止観

『摩訶止観』の大半は、第七章の「正修」(止観の実践法)に割かれていますが、思想的な論点は第二章の「釈名」にあります。ここでは、前述の天台智顗の絶対観をあてはめて、止観には相待止観と絶待止観の二つがあり、絶待止観こそがまさに「円頓止観」であると説かれています。(下表26参照)

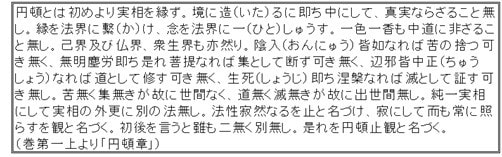

智顗は円頓止観について以下(表27)のように説いています。書き下しの文語和訳でかなり難解ですが参考に付記しておきます。

なお、智顗は、「絶待止観において、悪もまた止観の対象である。貪欲即是道などと説いている。しかし、貪欲・煩悩のおこるまま、よしとするのではない。そのように受けとって欲望をほしいままにする者は、仏法を滅ぼすものである。」と強くいましめています。

3.2.4.十乗・十境(十乗観法)と不説

止観の実践法は『摩訶止観』の第七章で詳しく述べられています。そこでは、止観行の観察の対象として「十境」を立て、観察の方法として「十乗」という. 十種の観法が述べられております(これを一般的に「十乗観法」と呼ぶ)。

解説は、まず十境から説明をはじめ、その後、十境のそれぞれに十乗をあてはめて説明しています。(下表28参照)(十乗観法の詳細は後述します。)

十境のうち、増上慢、二乗、菩薩については不説となっています。

『摩訶止観』は智顗の人間として人生を生きていく方途を示したもので、日常生活におこる身近な問題を中心として展開されており、このため、後部は不説としたものと思われます。

3.2.5.「止」の実践法-四種三昧

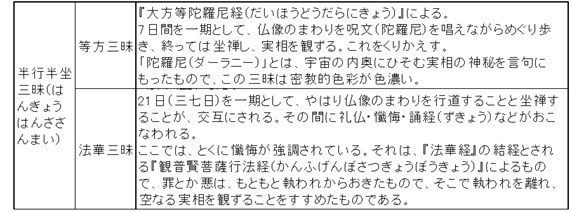

話が前後しますが、『摩訶止観』第一章・第二項「修大行」では「止」の実践法である「四種三昧」が説かれています。

三昧とは、サマディの音写語で、定とか、等持と訳され、心の散乱をおさえて、一所に安定させることを意味します。

伝教大師最澄の例では、叡山の学生教育に際して、「法華コース(止観)」と「密教コース(遮那業)」を設けましたが、前者は四種三昧(下表29)を実習の中心としました。

中でも「常行三昧」は 後世の浄土信仰に大きな影響を与えました。中国の南岳や五台山に常行三昧堂が建立され、日本においては慈覚大師円仁が帰朝後叡山に常行三昧堂を建立したのに始まり、日蓮も初期の絶対的一元論(仏凡一体・娑婆即浄土)から晩年には、釈迦浄土(霊山浄土)を彼岸に対置し、それに生まれゆくことを説く(相対的二元論へ)に至っています。

智顗自身も、臨終に際しては西方浄土の彌陀を念じたとのことが伝記に見えます。

3.2.6.十乗観法の内容

前後しましたが、ここで十乗観法(十境・十乗)の内容を説明しておきます。

前述のように、止観の実践法は『摩訶止観』の第七章で詳しく述べられています。そこでは、止観行の観察の対象として「十境」を立て、観察の方法として「十乗」という. 十種の観法が述べられております(これを一般的に「十乗観法」と呼ぶ)。

十境及び十乗の説明を以下(表30、31)に示します。

3.2.7.止観のまとめ

最後に本文では「止観の真の成就」として、以下のようにまとめています。

「十境十乗のもとに真理の体得ないし実践(観法)がなされていくが、そこで体得され実践される真理内容は、「空・仮・中」の三諦に尽きる。

その三諦を即空即仮即中と総合的、一体的に体得・実践するのが、止観の究極なるものである。すなわちこれが「円頓止観」であり、「一心三観」である。

そうして即空即仮即中から、空が必要な時には空が、仮が必要な時には仮が、中が必要な時には中が、時と場合に応じて自在に、また十全に発揮されるようになれば、ここに止観が、真に成就したことになるのである。」と。

本日はここまでです。次回は「第3章 智顗以降の展開」を取り上げます。そして次回が最終回の予定です。

なお、冒頭の写真は、調布市にある深大寺境内の五大尊池と奥に釈迦堂が写っています。

釈迦堂には、国宝の銅造釈迦如来像(白鳳仏)が安置されていて、拝観できます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます