久しぶりの更新です。

パネルの納入時期が秋近くになりそうなので、全体的にゆっくりとした対応になっています。

その中で、監視装置についてどのメーカーのものが良いか再検討しました。

問題はストリング監視をできるようにするかです。

メーカーによって違いますが、ストリング監視までできる仕様にすると導入費用が1メガでおよそ400万円~700万円程度かかります。

ストリング監視といっても実際には接続箱単位での監視になります。

パネルの設置条件が、平地ですべてのアレイが整然と同一条件で設置されれば良いのですが今回の設置条件は山林の法面です。

また、この法面も山肌に合わせて徐々にラウンドしていたり隣地の林の影が一部夕方に影響します。

すべてのパネルが均一条件で設置できません。

ですから、ストリング監視は最初から導入しないで将来的に必要性を感じた時にストリング監視をできるシステムを検討していました。

このなかで問題となっていたのが接続箱です。

将来的にストリング監視できるシステムに発展させるには接続箱の中にセンサーを設置できるスペースのある箱を選定しておく必要があります。

そこで提案を受けたものに田辺工業(株)の接続箱があります。

この田辺工業(株)の接続箱はスペース的に余裕があるといった点以外にも特徴がありました。

接続箱は開閉器や避雷素子、ブレーカーといった部品で構成されますが、その中で電力の逆流防止装置があります。

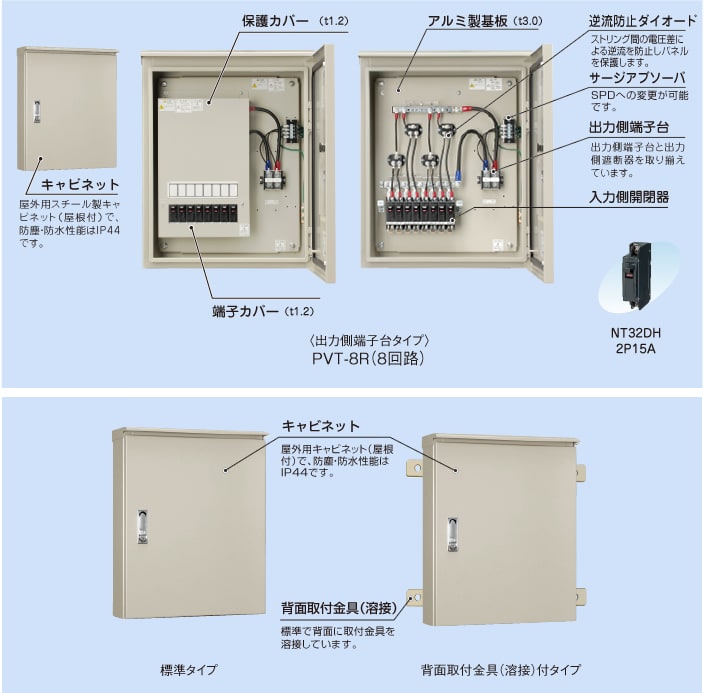

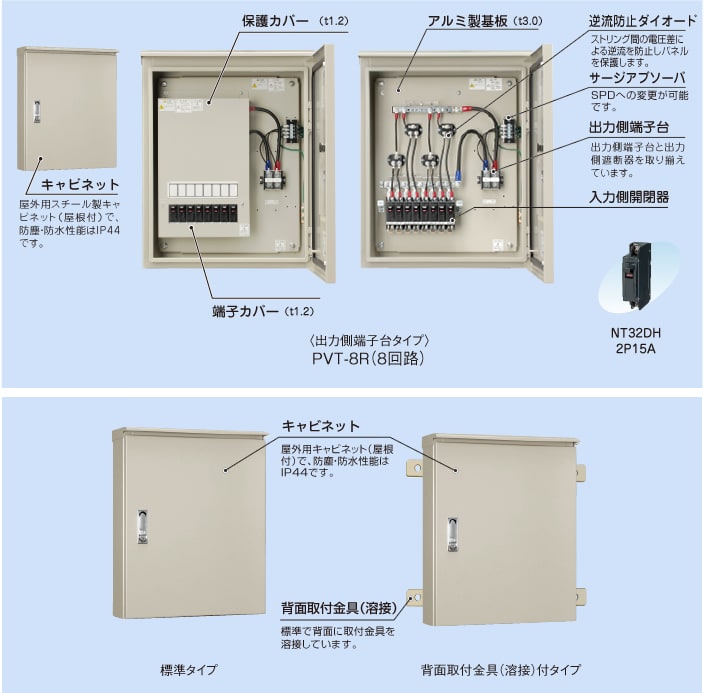

(↑画像は日東工業製接続箱)

この電力逆流部品には海外で多く使われているヒューズ方式、日本ではメジャーのダイオード方式、電力ロスの少ないリレー方式があります。

田辺工業(株)の接続箱はセンサーのスペースもそうですが、特徴としてはリレー方式が採用されています。

ヒューズ方式は溶断した場合交換が必要である点と逆流による保護という点では疑問がありますので、ダイオード方式かリレー方式かで選択することになります。

リレー方式の参考資料としてオムロンが製品化している部品の記事がありました。

http://pvn24.com/20121127-25-1910.html

詳細はわかりませんが、田辺工業(株)の接続箱もオムロンの部品を採用しているかもしれません。

この記事によりますと、1回路(8A)あたりダイオード方式では7.2wの損失があったものがリレー方式では2.2wの損失で済むとなっています。

そこで計算してみました。

今回の計画では接続箱ベースで10Aを合計500回路使用する予定です。

8Aでの話になりますが、ダイオード方式とリレー方式の損失差が1回路あたり5ワットですので、500回路ですと2500ワット(2.5kw)の損失差です。

稼働時間を日照時間で計算してよいものか悩むところですが、仮に年間の日照時間で計算すると約2000時間ですので、2.5kwを乗算すると5000kwhとなります。

5000kwhは損失ですので売電価格の36円で計算すると18万円になります。

メーカーにより違いますが合計500回路ですと、ダイオード方式の接続箱よりもリレー方式の接続箱のほうが250万円~400万円高価になります。

差額を回収する月日は約14年~約22年と、コスト的には難しいようです。

リレー方式を採用するにはコストダウンが必要ですが、ダイオードは多くの分野で長い実績がありますので部品が安価です。

個人的にはリレーそのものが高価だと思いませんが生産量の差がそのまま価格差になるのでしょう。

また、放熱という面から方式を考慮することもできます。

ダイオード方式は発熱を伴いますので、発熱での損失を考慮する必要があります。

環境温度40度までは損失0%で大丈夫ですが、60度になりますと10%~15%、70度では20%~25%の損失を考慮する必要があります。

この点を考えると接続箱は絶対に直射日光が当たる場所に設置してはいけないことになります。

直射日光があたる場合にはリレー方式でないと損失が大きくなりそうです。

といった具合に私なりに調べてみましたが、どなたか詳しい方アドバイスをお願いします。

(ちなみに、監視装置については最終的にストリング監視は導入しないことになりました。)