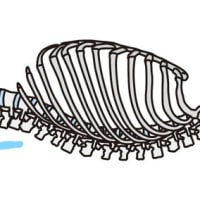

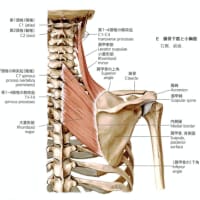

人間の身体の真ん中には、背骨とそれに沿った神経網が

貫いています。頸椎、胸椎、腰椎と、それぞれの形状に備わった自然な力が

発揮されると、「軸」の力は強くなります。

(右を向いた時の図。右側がお腹、左側が背中)

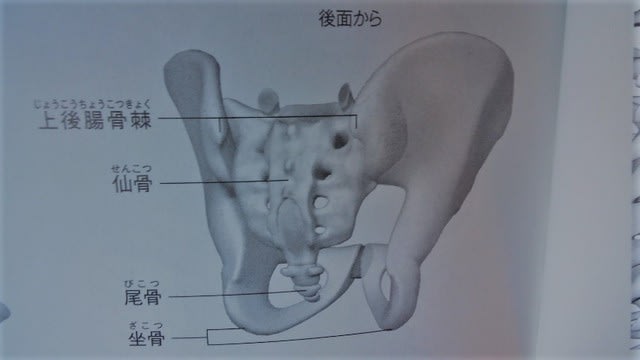

なかでも骨盤に隣接し、その一部を形成している仙骨は非常に重要です。

背中側からみると、仙骨はちょうど左右の骨盤を繋いだ部分に位置します。

触ってみると、尾骨がちょうどお尻の割れ目のあたり、その上にある固い

骨が仙骨です。けっこう大きいですね^^

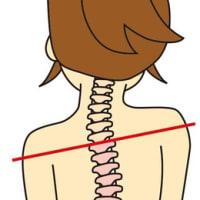

たとえば椅子に座って足を組んだ姿勢を取ると、骨盤が斜めに傾き、

背骨が左右に湾曲します。傾いた分だけ片側の腰に負担がかかることに

なりますが、

一方で、骨盤と背骨の接点に位置する仙骨から動きを出せる

ようになると、背骨ぜんたいのゆがみの矯正にもなります。

また、背骨に沿って渡された神経の束は、いったん仙骨に集まり、

各内臓に枝分かれしていきます。つまり、この部分を動かせるようになると、

内臓全体の活性化につながる可能性があるのです。

・まずは仙骨の位置を確認してみましょう。

仰向けになって両膝を立ててみます。

そのままお尻を上げて、とんとんと軽く腰を床にたたいてみます。

一番強く当たる骨が、仙骨です。

そのままちからを抜き、仙骨に重心がしっかりと乗るようにします。

(両足を地面から離してすこし持ち上げると、床に当たる骨を

感じやすいと思います。)

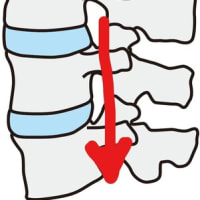

・つぎに、この仙骨をひとつの車輪のようにイメージします。

この車輪まわすようにして、重心をゆっくり下方向(尾骨のほう)に移します。

矢印の方向に持っていくと、骨盤は前傾します。

・さらに車輪を上方向に転がします。このとき骨盤は後傾します。

できるだけ脚にちからをいれずに、上半身もリラックスして行います。

仙骨が床に当たっている範囲での動きなので、動きの大きさは最小限に

なります。また骨盤がどの角度に位置した時でも、仙骨が床にしっかり

押されていることが大切です。

ピラティスでは前者を「ニュートラル」、後者を「Cカーブ」

といいますが、一年ぐらい続けた方でも、微細に見ていくと発見が多くあります。

最初は集中を要しますが、会得すると、お仕事中や移動中、あるいは朝目が覚めて

起きあがるまでのあいだ、お仕事が終わって帰宅したときなど、少しやるだけでも

違うでしょう。

貫いています。頸椎、胸椎、腰椎と、それぞれの形状に備わった自然な力が

発揮されると、「軸」の力は強くなります。

(右を向いた時の図。右側がお腹、左側が背中)

なかでも骨盤に隣接し、その一部を形成している仙骨は非常に重要です。

背中側からみると、仙骨はちょうど左右の骨盤を繋いだ部分に位置します。

触ってみると、尾骨がちょうどお尻の割れ目のあたり、その上にある固い

骨が仙骨です。けっこう大きいですね^^

たとえば椅子に座って足を組んだ姿勢を取ると、骨盤が斜めに傾き、

背骨が左右に湾曲します。傾いた分だけ片側の腰に負担がかかることに

なりますが、

一方で、骨盤と背骨の接点に位置する仙骨から動きを出せる

ようになると、背骨ぜんたいのゆがみの矯正にもなります。

また、背骨に沿って渡された神経の束は、いったん仙骨に集まり、

各内臓に枝分かれしていきます。つまり、この部分を動かせるようになると、

内臓全体の活性化につながる可能性があるのです。

・まずは仙骨の位置を確認してみましょう。

仰向けになって両膝を立ててみます。

そのままお尻を上げて、とんとんと軽く腰を床にたたいてみます。

一番強く当たる骨が、仙骨です。

そのままちからを抜き、仙骨に重心がしっかりと乗るようにします。

(両足を地面から離してすこし持ち上げると、床に当たる骨を

感じやすいと思います。)

・つぎに、この仙骨をひとつの車輪のようにイメージします。

この車輪まわすようにして、重心をゆっくり下方向(尾骨のほう)に移します。

矢印の方向に持っていくと、骨盤は前傾します。

・さらに車輪を上方向に転がします。このとき骨盤は後傾します。

できるだけ脚にちからをいれずに、上半身もリラックスして行います。

仙骨が床に当たっている範囲での動きなので、動きの大きさは最小限に

なります。また骨盤がどの角度に位置した時でも、仙骨が床にしっかり

押されていることが大切です。

ピラティスでは前者を「ニュートラル」、後者を「Cカーブ」

といいますが、一年ぐらい続けた方でも、微細に見ていくと発見が多くあります。

最初は集中を要しますが、会得すると、お仕事中や移動中、あるいは朝目が覚めて

起きあがるまでのあいだ、お仕事が終わって帰宅したときなど、少しやるだけでも

違うでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます