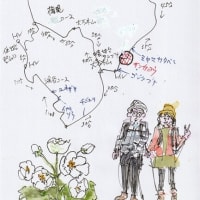

貴峰山・毘沙古山・竜王山 とみねやま・びしゃごやま・りゅうおうざん

標高 222.8m、231m、178m

登山日 2011年6月6日

登山口 三豊市三野町大見

下山口 三豊市詫間町松崎

駐車場 なし(近くの車道路肩)

トイレ 貴峰山登山口ミニ八十八箇所巡り休憩所および發心堂横

水場 なし

メンバー 単独

先月、五岳山と天霧山を歩いてみて、五岳山の火上山西中腹にある狼煙台と天霧山の位置関係が非常に気になった。

狼煙台がいつ頃使われたのかは詳しい資料もなく、定かではないのですが、天霧山からは狼煙台がはっきりと分かる位置にあることはこの目で確認できた。

一説によると、伊吹島-火上山-天霧山-十河城(高松市十川東町)間の連絡に使ったのではないかというが、天霧山から十河城間は少し遠すぎて、間に中継の狼煙台が存在しないとこの説は成立しない。

しかし、いずれも戦国時代から安土桃山時代のもののようで、土佐の長宗我部元親が猛威を震っていた頃のようだ。

偶然かどうかよくは分からないが、伊吹島には三好姓が多い。

三好姓とは長宗我部元親に滅ぼされたあの阿波の三好氏だが、繋ぐ根拠はなにもない。

狼煙だけにこの伊吹島と天霧山、そして火上山はプンプン匂うのである。

天霧山~黒戸山間の稜線を歩いていると、黒戸山が近づくにつれ、目の前には貴峰山と毘沙古山が見えるようになる。

この貴峰山、一説では土峰山と書かれていたものが、いつの頃からか貴峰山になったという。

山頂には昔、お城があって、頃は中世、上記の天霧山と火上山の狼煙台と一致する。

位置も、天霧山は丁度弥谷山の陰になって見えないが、火上山の西中腹にある狼煙台はバッチリ見える。

歴史的にはなんの根拠もない話で、想像の域をでない。

しかし、勝手な想像であっても、面白いから止められない。

というわけで、退屈な月曜日のお昼前に貴峰山に出かけることにした。

貴峰山だけではなんとも物足りないので、尾根続きの毘沙古山から竜王山を歩いてみようと思った。

ネットで検索に掛けてみたが、この尾根を歩いたというレポートはなく、藪尾根かなという不安が頭をかすめたが、行ってみないことには始まらない。

念のためザックにカマと革手袋を突っ込み、衣類は足の曲げ伸ばしに自由な古いジャージ、上は安物の半袖シャツと40年ほど前の古いヤッケ、普段もかなり貧乏くさい姿だが、今日はそれ以上に古くさい。

体中から古くさい匂いが狼煙のようにぷんぷん漂う。

中身も随分と古くさいのだが…。

貴峰山の山頂でお昼ごはんを食べることを皮算用に入れて、出発。

11時半に貴峰山南手に走っている県道221号線の広い路肩に車を止め、歩いて登山口に向かう。

国道11号線鳥坂峠西側から撮影した貴峰山から竜王山の峰。そして宮脇地区の大石池傍にある登山口入口と石碑。

民家の間の緩い坂を上っていくと、宮脇ふれあい広場に着く。

広場の直ぐ上には大きな岩がデンと居座っていて、貴峰山の頂がちょっこり頭を出している。

手入れされた畑からは讃岐七富士の一つと云われている爺神山が正面に見えているが、いまは山肌を削られ富士山の姿にはほど遠い。

削られる前の姿は、それは端正な姿だったと云うが、もう見ることは叶わない。

そういえば、有明富士と云われる江甫草山も無残に削られている。

また、悲しいことに国指定史跡である天霧山も無残に削られている。

自然を守り、環境を大切にと人々は立て前ではいうが、現実にはこの有様だ。

これを許す行政に大いに責任があるように思うが…。

日本人の悪いところは、事が終わって大きく問題に取り上げることのようで、豊島産廃も今度の原発事故も諫早湾の堤防もそれだ。

どうにかならぬか、この悪い癖、事故や問題が起きてからでは遅い。

簡易コンクリート舗装の道を左に外れて、木の段を上がっていくと、八十八箇所周回道に出て、お堂と休憩所とトイレが見える。

お堂は「發心堂」、悟りを求めたり、八十八ヶ所巡りを始めようとする気持ちやその接待という意味のようです。

無の気持ちになってみたいものだが、煩悩の嵐が押し寄せる。

いくつになっても欲望は捨てられないでいる。

あ~、アルプスに行ってみたいものだ。

できれば麓に山荘を建てて、住んでみたいが~。

いきなりお地蔵さんの目が開いて「喝」と睨んでいた。

お堂の右脇から山道に入る。

つづれ折れに上っていくと、岩のある展望所。

お昼のチャイムが麓から聞こえてくる。

登り口にあった大石池、その向こうに見えている大見小学校からだろうか。

その左の山は火上山だ、実によく見える位置にある。

伊吹島はどうだろうかと思ったが、七宝山に邪魔されて見えないようだが、よく分からない。

火上山からの伊吹島も七宝山があって、きわどいところのようだ。

伊吹説は考えない方がいいかもしれない。

むしろ、この貴峰山-火上山-天霧山間の連絡網だとしたら、中世の武家、香川氏のお城を繋ぐ要所になると考えたが浅はかな思考か。

ヒメレンゲだろうか、岩場にたくさん咲いている。

これはネズミモチのようだ。

山頂近くで、少し藪の中をうろついてみたが、なにもない。

大岩を上って、埋め込まれた貴峰山三角点に。

この大岩の東周り幅3~6.5mが貴峰城城郭だが、一説によると、この大岩は城郭を築く際に掘削しきれずに取り残されたものだとか。

西側に一段下がって幅4.5~9mの平坦地があって、ともに山頂の主郭に段違いでのしかかる要郭となっている。

天守閣のあるお城とは異なって、遠見的な砦跡を考えさせられるが、いまは樹木が茂り、それを感じさせない。

西側の切り立った岩に座り、お昼とした。

眼前の眺望は七宝山系の真平山と高尾木山。

北には、粟島、志々島、佐柳島、高見島。

目前にドンと毘沙古山。

足元にはイバラが繁っているし、ここから眺める毘沙古山への尾根はジャングルに見える。

行けるのかな?

ちょっと不安になる。

食事を終えて、イバラのなさそうなところを探してみると、なんとロープが急斜面に垂れているのが目に飛び込んできた。

踏み跡は薄いが、地元の方が歩いているのだろう、気持ちが軽くなり、ザックから革手袋だけを取り出して、木を掴みながら下る。

テープも所々についている。

10分と掛からずに八十八箇所周回道のある鞍部に降り立つ。

毘沙古山へと登り返すが、落ち葉が積もっており、歩く足に随分と優しい。

13時12分、毘沙古山山頂に到着。

小さな山頂標識があるが、展望はない。

新緑の空を見上げる。

さきほどから綺麗な鳴き声の鳥が梢で囀っているが、名前は分からない。

毘沙古山、山名の由来は、この山の東寄り麓にある宝城院にあるようで、毘沙門天が本尊になっている。

日枝神社がその上側にあり、ともに天霧城香川氏の縁の地のようだ。

さらに西へ、竜王山へと歩くと、鞍部には、昔、峠であったと思われる、いまは歩かれていない道らしきものがあった。

傍らの木ではかたつむりが梅雨の湿りを待っている。

ときおり、チラリと見える景色を眺めながら、一コブ越えて竜王山山頂に、時刻は13:39。

ここも展望がなかったために、とっとと下ると、西への山道があり、これは送電線鉄塔保線路だろうか。

これを辿ると、元の登山口に帰るのが早そうだったが、時間はたっぷりあるし、北へと下る。

木が切り開かれた展望所に下りてきた。

高瀬川と詫間、三野町の町並み、そして七宝山と加嶺峠方面。

荘内半島方面と、ゴルフは知らないので、よくは分からないが詫間カントリークラブか?

終わりかけのヤマツツジだがまだまだ綺麗に咲いている。

鉄塔真下を通り過ぎて。

麓から電車の走る音が聞こえてくる。

やがて細いアスファルト道に飛び出て、左へ行けば、距離も短くて済みそうだったが、わざわざ右手へと遠回りの道を選ぶ。

こういうのをなんというんだろう、へそ曲がり、偏屈者、変人、ひねくれ者、一刻者、唐変木、まだ他にもありそうだが、のど元まで出てきているのに、出てこない、あ~、気持ち悪い。

前方に先日歩いた黒戸山、そして詫間の臨海工場群が見えてきた。

思い出した、天の邪鬼じゃが~。

子どもの神様、津島さんが海の上にポッカリ浮かぶ。

この建物、煙草の乾燥小屋跡で、名前があるのだが、これも出てこない。

めちゃ、気持ち悪い。

カーブミラーに小さく映るど忘れの激しいおっさん。

後方は下りてきた尾根、送電線鉄塔が小さく写っている。

思い出した、「カンソバ」じゃ~、カンソ-バと引っ張らないのがミソだが、この場合の後ろにつく「バ」は場のバか煙草の葉のバなのか定かではない、なにしろ、農民は漢字など必要ないのじゃわい。

ユキノシタ。

浜街道の車道には、傍にひっそり立つお地蔵さん、花が添えられている。

枇杷と杏?

車道歩きで汗が流れ出る。

日枝神社に寄ってみた。

涼しい木陰で、一休み。

神社奥にひっそり佇む祠、その背後には貴峰山。

古が偲ばれる。

左に竜王山、一段と高い山が毘沙古山、右端にちょっこり見えるのが貴峰山。

貴峰城の説明板には、南北朝の頃、天霧城の支城として香川氏の臣大見六郎綾景利が構築、その後、この地の荘官藤田氏代々の居城で、大見城と言われた。

頂上には切り通し、五段の郭、中段には追手、木戸跡、馬道、ゴーロ、水の手、間道、又山麓には居館跡、墓などの遺跡がある。

天道越えの要衝を扼して天霧城の一翼を固め瀬戸の島々を眼下に見おろし、南面の追手は三野一郡を指呼の間に睥睨している。まさに小城ながらも中世山城の代表的、城郭である。と記していた。

登山口11:43-12:18貴峰山12:52-鞍部(ミニ八十八箇所周遊道)12:59-毘沙古山13:12-竜王山13:39-下山口14:00-15:10駐車地点

※地図上左クリック→グーグルマップへ移動

貴峰山頂上から毘沙古山方向を見たとき、深い藪に見えたのですが、歩けるのですね。ロープ、テープまであるとは、誰が歩いているのだろう。

これからは暑くなり、里山歩きはつらいので冬に歩いてみます。1時間あまりの車道歩きはいやなので、自転車デポします。軟弱ものですが・・・。

子供の頃、40年以上も前ですが、爺神山はそれほど崩されてなく、まだ、きれいな山容でした。昭和29年に撮影された写真を見ると本当にきれいな山でした。質の良い砂利石が産出したのがこの山の不運ですね。

リハビリで里山歩きばかりですが、そろそろ景色の良い山に行かれるのでは。

里山歩きといえば、エムテック松本さんですが、縦走はしていませんでしたね。

東讃の人間なのでこの辺りは手つかずです。

ビールも捨てがたいですが、少し高度を上げてみては?

大滝山はいかがでしょうか。エスケープルートもあり、リハビリにはもってこいと思うのですが。

お薦めは、奥の湯温泉下から鉄塔巡視路を尾根づたいに歩き、県境に出るコースです。尾根好きにはたまらないコースなんですが・・・

ほんとビックリでした。

絶対に藪尾根だと思い込んでいたので、まさか、ロープとテープがあるなんて…。

食事した岩場から下を覗くとイバラが茂っているし、他のところを探してみて、もしどうしようもない藪壁のジャングルだとさっさと諦めて帰ってましたよ。

あのテープとロープは多分、ミニ八鞍部からのもので、鞍部から毘沙古山方面の尾根筋にはテープはありませんでした。

踏み跡があってラッキーと思った反面、ちょっぴしがっくりもしました、人間て複雑なもんですね。

地元の方を中心に、みなさんそれぞれに、思い思いに山を楽しんでいますし、里山への愛情は計り知れないものがあるなと感じました。

午前中の涼しいうちならまだまだ行けますので、是非、歩いてみてください。

讃岐七富士、爺神山、わたしもかつての写真を見ました。

綺麗な姿してましたわ。

エムテック松本さんのHP、わたしも拝見させて頂きました。

すごい数を歩かれてますね、びっくりしました。これいったい、讃岐の里山いくつあるのかと思いましたよ。

それが~、今回歩いてみて、たった3時間なのに、足に豆ができたのよ。それもおかしな話ですが肉離れ起こした右足だけ、なにこれって思いましたよ。

歩き方がヘンなんでしょうか?

そうですね、なんだかんだといっても始まらないのでそろそろ適当に7~8時間程度の山にいってみないことにはいつまでもビビッてちゃダメですわ。

大滝山のご紹介、ありがとうございます。

週末はお天気良くないけど、どこかで考えてみます。

ところで坊主さん、最近、温和しそうな感じですが、どっかいいとこ歩きました?

ちゃんと起きていたら、へんど谷を起点に高丸山から西三子山周回のつもりでした。四季美谷温泉にお尋ねすると、へんど谷は傷んでいるが釣り人は通っているということだったのですが、崩落が続き先の道が見えんやないかい。

こら周回どころやないでと思った瞬間怖気づいて、結局西三子山だけになりました。

それでも膝にやさしいクッション付きの自然林の尾根でなかなかのもんでした。

やっぱりこんなところの方がじぇったいえーわー。

トラックログはエントツ山さんの掲示板で!見てもしゃーないとは思いますが。

坊主さん、若い、こんな芸当が出来るのは20代まで、少なくとも、40以上のおっさんはとっくに卒業してるで~。

しかし、へんど谷から登れるんですか、あんなルート誰も思いつかへん、祭りの後は誰もいてへんし、静かな山歩きが楽しめたやろな~。

トラックログ見させてもらいました、坊主さんの頭の中はどないなっとん、いっぺん覗かせて。

ひょっとしたら、地図の上を自由に描く、現代アーチスト、前衛画家風登山スタイルを貫いてますがな、いや~、まいったまいったのマイコリン、こんなギャグなかったか~。

う~ん、冗談抜きで素晴らしいです。

なんだか、次回の報告がまた楽しみになりますよ。今後、エントツ山さん掲示板がますます外せなくなりました。

雲早山~高丸山~西三子山の縦走はみんなやってみたいと思うでしょうが、なんせ距離がありすぎます。

高丸山から西にのびる尾根は魅力的ですよねえ。GakuGakuさんのHPで西三子山からへんど谷に下るルートをとっておられるのを見つけ、合わせれば周回できると考えたんですが、とらぬ狸の、でした。

へんど谷から三ツ尾の峠には道があるそうです。

つむじかぜさん、佐々連さんどうですか。

遊ぶときはすんなり早起き…、はっはー、子どもの時分、学校にしょっちゅう遅れて行ってたの思い出しましたわ。母親に頭をこづかれて、勉強がさっぱりできなんだんは、遺伝的な原因も大きいのですが、こづかれたのも原因ですっちゃ。

雲早山がへんど谷の上にあったんですね、すっかり忘れてました。この山域もアケボノツツジとシャクナゲなどが多くて、5月中旬から下旬頃にはめちゃ綺麗なところですよ。

この位置ですと、わざわざへんど谷を起点にしなくても雲早山を起点にして、トライアングル周回がいいかもですよ。

所要時間おおよそ11時間、少し余裕を見て12時間あれば行けそうですね。

しかし、この山域は西讃から登山口まで遠いこと、腰が30kgの鉄アレイをぶらさげたように重たくなるのが唯一の欠点です。

鈍足の私では12時間でも行けそうにありません。

そもそも12時間も歩けませんし、歩けたとしても、その後壊れて使い物にならなくなります。

やっぱり格が違いすぎますわ、失礼しました。

折角、へんど谷から静かで膝に優しい静かな尾根歩きを楽しんで来られたのに、わたし、わざわざトライアングルを持ち出して、へんど谷起点での周回を否定してしまいましたね。

気分を害されたことと思います。

申し訳ないことをしました。

ときどき、相手の方の気持ちを考えずに頭に浮かんだことをそのまま書き込んで投稿してしまうので、これは悪い癖だと思ってるのですが、あまり深く考えすぎると、今度は気を遣いすぎてしまいます。やはり、思ったことを書く方が気が楽なもんで、今後もこんな雑な男だと思っておつきあい願います。

それで、11Hというのは根拠もなくいいかげんで示した数字ではありませんで、標高差2120m、距離18km、ではじき出したものです。

雲早山登山口-<3:40>-高丸山-<2:40>-西三子山-<1:20>-へんど谷-<2:30>-雲早山-<40>-登山口

歩行時間10:50です。

これは、登山道および踏み跡があっての計算ではじきだしたものなので、特に私があるいたことのない西三子山-へんど谷-雲早山間は多少時間がかかるかも分かりません。

あくまでも標高差と距離による机上計算ですが、このようになりました。

アバウトだとお怒りになるかも分かりませんが、当初の計画とはこんなもんです。その後の修正は歩いてみてということになりますのでご了解ください。