資料室の逵です。

本日(4月12日 曇)の旧取水口の水位は92cm、石は4つ見えます。

例年通り、今週から名二環の工事がはじまっています。渋滞を逃れるには早く来るのが鉄則、というわけで8時台に資料室に到着しています。するといつもとは違う風景が見えてきます。朝の散歩の人たち(犬たち)と会えるのです。

今朝、資料室に着くと、若い女性が犬をつれて廃線路から上がってくるところでした。挨拶すると、「今年枝下町の広報なんです」と声をかけてくださいました。Hさんにリーフレットをお見せして、「枝下町のいいところ、枝下町の方たちで知らない方もいらっしゃいますよね」というと、「私、第二樋門知りません」とおっしゃいました。他所から枝下町に引越してきた方たちにとって、それは当然のことでした。枝下町の方たちに知ってもらう機会を作れたらいいですねとお話しました。

新区長のNさんもわざわざ挨拶に来てくださったことだし、今年度は枝下町で何かできるといいなと思っています。

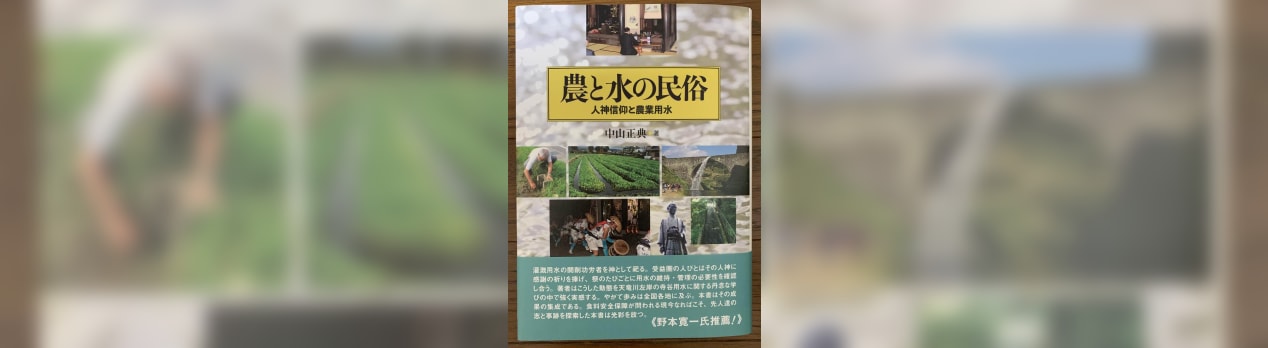

さて、今日は本の紹介です。静岡県立農林環境専門職大学の中山正典さんがご著書『農と水の民俗-人神信仰と農業用水-』(昭和堂、2023年)をご恵送くださいました。第Ⅰ章 人神信仰と農業用水、第Ⅱ章 寺谷用水と天竜川、第Ⅲ章 農業用水と人神信仰とあり、第Ⅲ章では全国17の農業用水の事例が記されているのですが、そのなかに「枝下用水」もありました。

中山さんが枝下用水の調査をなさるとき、枝下用水を使っている農家を紹介してほしいと言われ、私がご紹介したのが下林町の故鈴村寿伸さんでした。鈴村さんには私も本当にお世話になりました。いろいろお話聞かせていただくだけでなく、農家日記も見せていただきました。行くたびに沢山の野菜をもたせてくれて、不在のときは一輪車の上に野菜が入った米袋が置いてあって、「逵さん、もってってください」と貼紙がしてあることもありました。話をしていると、「ちょっと待ってよ」といって、目の前の畑に出て、菜の花を摘んで持たせてくれたりしました。菜の花を見るたびに、私はいつも鈴村さんを思い出します。

既に故人となられた鈴村さんですが、本のなかで再会することができました。見れば本の表紙にも鈴村さん、表紙の中央左で田の水口の調整をしています。こんな場所まで案内してくださっていたのですね。

別の目で枝下用水のことが書かれると、こういう視点があったかといつも勉強になるのですが、今回は気になる人物名がありました。枝下用水は近江商人・西澤眞蔵に象徴されるように実業家らが用水開削に携わるのですが、それは明治13(1880)年に枝下用水地域外の8人の実業家らが「矢作川分水用水路開削願」を提出したところから始まります。この本には「名古屋の阪松三郎を総代とする八人の実業家」とあり、実業家の名前をしっかり記憶していなかったので、こんな人がいたかと思い出しました。

せっかくなので、『枝下用水史』から抜き出しておきます。8人の実業家です。

原兵一郎(名古屋)

阪松三郎(名古屋)

横井善右衛門(名古屋)

原 兵吉(東京日本橋区)

石塚甚吉(名古屋)

西脇仙助(名古屋)

服部増蔵(名古屋)

大野勘逸(丹羽郡)

まだ彼らを追跡調査していませんが、ここに記すことで、この人と思ってくださる方がいることを期待します。ぜひ教えて下さい。

『農と水の民俗』で中山さんは枝下用水の特筆すべき点として2つの事柄をあげています。ひとつは近江商人が明治期に開削した点、もうひとつは「現在、資料室が中心となって、地域の人びとが参加し、農業用水の多目的機能に着目する参加型の維持保全、広報活動を展開していること」と書いてくださいました。

枝下用水のことを、また私たちの活動のことを隣の県で知ってくださり、応援くださっていること、励みになります。