目が覚めた直後のヒトのからだの“超リラックス”状態を想像する。

まず、頭はボヤッとしており、いわゆる、寝ボケ の状態にあると言える。旅に出て、ベッドから降りようとして踏み出すと、時に壁に足をぶつけることがある。ベッドの配置がいつもと違うのに気が付かないのである。

心臓の拍動は遅くなり、明らかに心臓はノンビリと仕事をしている。多くの場合、血圧は低く、血管は開いた状態にあるであろう。呼吸数も少ない。

筋骨格系はどうか。就寝中、動く必要がなく、ほとんどの筋肉は弛んだ状態にあると考えてよい。

動物が動く際に、筋肉とともに重要な働きをしている“関節”、骨と骨のつながる部分はどうか。ここでは関節内―関節腔―について考えてみる。

ちょっと関節の構造を想像して頂こう。関節腔は、潤滑油の働きをする関節液で満たされている。相対する骨の末端には軟骨部がある。ここには血管の分布がなく、酸素や栄養は関節液から供給されることになる。一方、関節液は、よその場所で、毛細血管から酸素や栄養を供給されるのである。

数時間以上にわたる睡眠中、関節の動きは少ないため、関節液をかきまわすことは少ないと考えてよい。それでも関節腔周辺の細胞は栄養分を消費することから、淀んでいる関節液中では、特に、軟骨細胞の周辺では、栄養分の濃度は低くなっていると考えてよい。すなわち、骨軟骨などは栄養分の少ない栄養液中に浸されていると想像されるのである。

脳は、その活動のエネルギー源として専ら血糖―ブドウ糖―に依っている。筋肉など諸組織の細胞にとっても血糖はやはり重要である。通常、血液検査では、就眠中の絶食が続いた後に測定される早朝の血糖値が健康状態の重要な指標として参考にされる。早朝には血糖は低い状態にあることは周知のとおりである。

腹部内臓では、就寝中、一日の間に摂った食事の吸収・消化に余念がない。摂取した食物を消化して、からだの構成に必要な成分や日中の活動に必要なエネルギーを産生し、蓄えているのである。血液の分布は、運動に関わるからだの部分から腹部内臓に偏っているであろう。

これらの状態を生理学的に表現すると、交感神経系はお休み状態、副交感神経系の活動が活発化している と言い表される。この状態は、一見、“リラックス”した好ましい状態にあるように思える。しかし、である。むしろ、ダラリ と 緊張のなくなった状態にあると想像でき、“精気”に満ちたリラックスした状態とは言えないであろう。

さらに、忘れてはならない点が幾つかある。“肩こり”や久しぶりの運動後に起こる”筋肉痛”である。それらは2,3夜の就眠では解消されない場合が多い。回を改めて、これらの点も含めて考えていきます。

<<付記>>

先に触れたように、朝、起き掛けには下肢関節の内腔及びその周辺組織の状態は、直ちに立ち上がり、活動を始めるのに適切な状況にはない。

立ち上がるだけで体重数十kgの負荷が掛かることになる。加えて階段の上り下り、または活動を開始した場合は、負荷はさらに増すことにつながる。不適切な状況下、関節に対する負担は計り知れない。起き掛けには、まず、アイドリングを行うようお勧めしたい。

中年過ぎの人、特に、日常膝関節に違和感を覚えるような場合は、猶更である。以下、膝関節及び足首関節についての簡単なアイドリング法を紹介します。所要時間は、ほんの2、3分です。試しに実施してみて頂きたい。実施後に歩きだした場合、足、関節が軽くなった感覚を覚える筈です。

§ 関節のアイドリング法

起き上がったら、椅子(またはベッドの縁)に腰かけます。

下腿の内・外転

右脚(または左脚)を挙げて、太ももの高さを保ったまま、足先を下方に向けた状態にします(写真1)、膝を支点にして足の部分を内側(写真2)→上(写真3)→外側→下へと、8回回転させる(外転)。そのとき、足指先で導いて円を描くようにします。

写真1

写真1  写真2

写真2  写真3

写真3

反対の脚についても、同じ要領で行う。

似た要領だが、膝を支点にした足の部分の回転方向を逆に行う。すなわち、片脚ずつ、それぞれ、下→外側→上→内側→下と8回回転させる(内転)。

膝の屈曲・伸展

右脚を挙げて、太ももの高さを保ったまま、足先を下方に向けた状態にします(写真4)。足部分を反らし(背屈)、踵で蹴りだすようにして膝を伸ばし(写真5)、直ちに膝を曲げ写真4に戻す。ついで 足つま先を前方にしつつ(底屈)、膝を伸ばし(写真6)、直ちに膝を曲げ写真4に戻す。

写真4

写真4  写真5

写真5  写真6

写真6

足部分の背屈、底屈を1セットとして、4セット行う。

<<付記>> 了

まず、頭はボヤッとしており、いわゆる、寝ボケ の状態にあると言える。旅に出て、ベッドから降りようとして踏み出すと、時に壁に足をぶつけることがある。ベッドの配置がいつもと違うのに気が付かないのである。

心臓の拍動は遅くなり、明らかに心臓はノンビリと仕事をしている。多くの場合、血圧は低く、血管は開いた状態にあるであろう。呼吸数も少ない。

筋骨格系はどうか。就寝中、動く必要がなく、ほとんどの筋肉は弛んだ状態にあると考えてよい。

動物が動く際に、筋肉とともに重要な働きをしている“関節”、骨と骨のつながる部分はどうか。ここでは関節内―関節腔―について考えてみる。

ちょっと関節の構造を想像して頂こう。関節腔は、潤滑油の働きをする関節液で満たされている。相対する骨の末端には軟骨部がある。ここには血管の分布がなく、酸素や栄養は関節液から供給されることになる。一方、関節液は、よその場所で、毛細血管から酸素や栄養を供給されるのである。

数時間以上にわたる睡眠中、関節の動きは少ないため、関節液をかきまわすことは少ないと考えてよい。それでも関節腔周辺の細胞は栄養分を消費することから、淀んでいる関節液中では、特に、軟骨細胞の周辺では、栄養分の濃度は低くなっていると考えてよい。すなわち、骨軟骨などは栄養分の少ない栄養液中に浸されていると想像されるのである。

脳は、その活動のエネルギー源として専ら血糖―ブドウ糖―に依っている。筋肉など諸組織の細胞にとっても血糖はやはり重要である。通常、血液検査では、就眠中の絶食が続いた後に測定される早朝の血糖値が健康状態の重要な指標として参考にされる。早朝には血糖は低い状態にあることは周知のとおりである。

腹部内臓では、就寝中、一日の間に摂った食事の吸収・消化に余念がない。摂取した食物を消化して、からだの構成に必要な成分や日中の活動に必要なエネルギーを産生し、蓄えているのである。血液の分布は、運動に関わるからだの部分から腹部内臓に偏っているであろう。

これらの状態を生理学的に表現すると、交感神経系はお休み状態、副交感神経系の活動が活発化している と言い表される。この状態は、一見、“リラックス”した好ましい状態にあるように思える。しかし、である。むしろ、ダラリ と 緊張のなくなった状態にあると想像でき、“精気”に満ちたリラックスした状態とは言えないであろう。

さらに、忘れてはならない点が幾つかある。“肩こり”や久しぶりの運動後に起こる”筋肉痛”である。それらは2,3夜の就眠では解消されない場合が多い。回を改めて、これらの点も含めて考えていきます。

<<付記>>

先に触れたように、朝、起き掛けには下肢関節の内腔及びその周辺組織の状態は、直ちに立ち上がり、活動を始めるのに適切な状況にはない。

立ち上がるだけで体重数十kgの負荷が掛かることになる。加えて階段の上り下り、または活動を開始した場合は、負荷はさらに増すことにつながる。不適切な状況下、関節に対する負担は計り知れない。起き掛けには、まず、アイドリングを行うようお勧めしたい。

中年過ぎの人、特に、日常膝関節に違和感を覚えるような場合は、猶更である。以下、膝関節及び足首関節についての簡単なアイドリング法を紹介します。所要時間は、ほんの2、3分です。試しに実施してみて頂きたい。実施後に歩きだした場合、足、関節が軽くなった感覚を覚える筈です。

§ 関節のアイドリング法

起き上がったら、椅子(またはベッドの縁)に腰かけます。

下腿の内・外転

右脚(または左脚)を挙げて、太ももの高さを保ったまま、足先を下方に向けた状態にします(写真1)、膝を支点にして足の部分を内側(写真2)→上(写真3)→外側→下へと、8回回転させる(外転)。そのとき、足指先で導いて円を描くようにします。

写真1

写真1  写真2

写真2  写真3

写真3反対の脚についても、同じ要領で行う。

似た要領だが、膝を支点にした足の部分の回転方向を逆に行う。すなわち、片脚ずつ、それぞれ、下→外側→上→内側→下と8回回転させる(内転)。

膝の屈曲・伸展

右脚を挙げて、太ももの高さを保ったまま、足先を下方に向けた状態にします(写真4)。足部分を反らし(背屈)、踵で蹴りだすようにして膝を伸ばし(写真5)、直ちに膝を曲げ写真4に戻す。ついで 足つま先を前方にしつつ(底屈)、膝を伸ばし(写真6)、直ちに膝を曲げ写真4に戻す。

写真4

写真4  写真5

写真5  写真6

写真6足部分の背屈、底屈を1セットとして、4セット行う。

<<付記>> 了

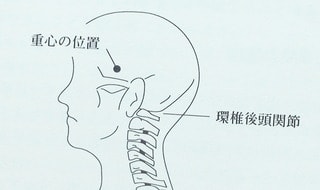

写真1

写真1 図 1

図 1 図 2

図 2