幸福の科学高知 なかまのぶろぐ ばくちゃんより

なぜ「大和」と書いて、「ヤマト」と読むのでしょうか? 2018-12-03

本日も、「幸福の科学高知なかまのぶろぐ」にお越しいただき、本当にありがとうございます。

私は、看護師として働く高知の在家信者ですが、様々なことに興味を持っておりまして、宗教のみならず歴史や産業や科学などに対して、オープンな知的スタンスを持つ幸福の科学の教えをもとに、色々な分野に関して、意見を発表させていただいております。

必ずしも、現時点において、幸福の科学の大川隆法総裁が語っていない分野もあるのですが、そういうことに対しても、一信者であっても、様々な意見が言えるという事実を知っていただくことで、現代日本に渦巻く、宗教への偏見に対して、少しでも瓦解させていく一助になればと思っております。

さて、時折古代日本の歴史に対しての記事を出す関係でしょうか、当ブログに、たくさんの歴史ファンの方も、お越しいただいているようで、ありがたいことですし、日本を愛する心の根源は、日本の根源を知るということだと思いますので、できうる限り、語らせていただければと存じます。

さて、邪馬台国に関しての、なかまのぶろぐでは、様々な突拍子もない仮説(笑)をたくさん提示してまいりました。

まとめると、

・邪馬台国(ヤマト国の中国読み)は2つあった。

(九州のヤマトと、近畿のヤマトです。)

・卑弥呼の邪馬台国(九州のヤマト国)は、シナ(現中国)&朝鮮半島国家群から見た、国外に向けてのの対外的なヤマト。

・ヤマトの正規軍は九州に残し、万一の朝鮮半島からの侵略に備えた、囮(おとり)の機能を兼ね備えていた。(侵略されるのは、日本列島のみならず、朝鮮半島南部の任那=みなまを含みます。)

ということになります。

毎度毎度、突拍子もない説でございます。(笑)

わかっちゃいるけどやめられないのが、私の性分でございます。(爆笑)

まぁ、日本のこの時期には、神話しかございません。史実はなく、謎だけが存在している現状でございます。

ここまで来たら、とりあえず、この説を機軸に、今後も話を進めてまいりたいと思います。

まず、近畿ヤマトの最終拠点は奈良盆地です。

魏志倭人伝以降に、日本の歴史の表舞台に立つ、大和朝廷の最終拠点である奈良。

ここはどう見ても、対アジア勢力に対する要塞としての地形をしています。

海外から船を使って来る軍隊に対して、これほど防衛力のある地はありません。

しかし裏を返せば、防衛に適しているということは、流通や統治には適さないということです。

つまり奈良は、決して首都機能優先、外交優先の地形をしておりません。

そして普通は、軍事的な常識から言えば、盆地を対外勢力が占領しようとはしません。

なぜなら盆地は、完全な地元有利の地形であるので、攻め取るのに難儀するからです。

盆地は山々に囲まれています。

ということは、大軍は進入路が極端に制限されますね。

大軍で攻めても、山に阻まれるので、少数の兵しか進めず、相手が少数でも防衛されてしまいます。

そして山岳部は、無数の抜け道など存在しますから、地元民でならば防衛は容易です。

「盆地は守りは堅い」ということは、「攻め取るのにとても苦労する、侵略リスクの高い地形」なのですね。

桶狭間の戦いでは、今川義元の大軍を、少数の織田軍が破りますが、こういう山岳地帯では、地元勢力の方が圧倒的に有利で、攻め入る大軍を山が無力化するのです。

ですから、ヤマトという外部勢力が、この地に最終拠点を築いたのが確かならば、ヤマト軍は奈良盆地を、攻め取っていないはずです。

そうなんです。

実に不思議なのですが、九州のヤマトは、この奈良を侵略していないというか、できない土地なんです。

天然の要塞 奈良盆地

ということは、ヤマトの国軍が奈良に入るには、「元々奈良盆地には、先住人がいなかった。」か、「ヤマトの人々がここに定住するのに、地元の協力があった。」の、2つの可能性しかないんですね。

この2つのいずれかか、または、この両方の条件しか、外地のヤマト人は、奈良に入れないのです。

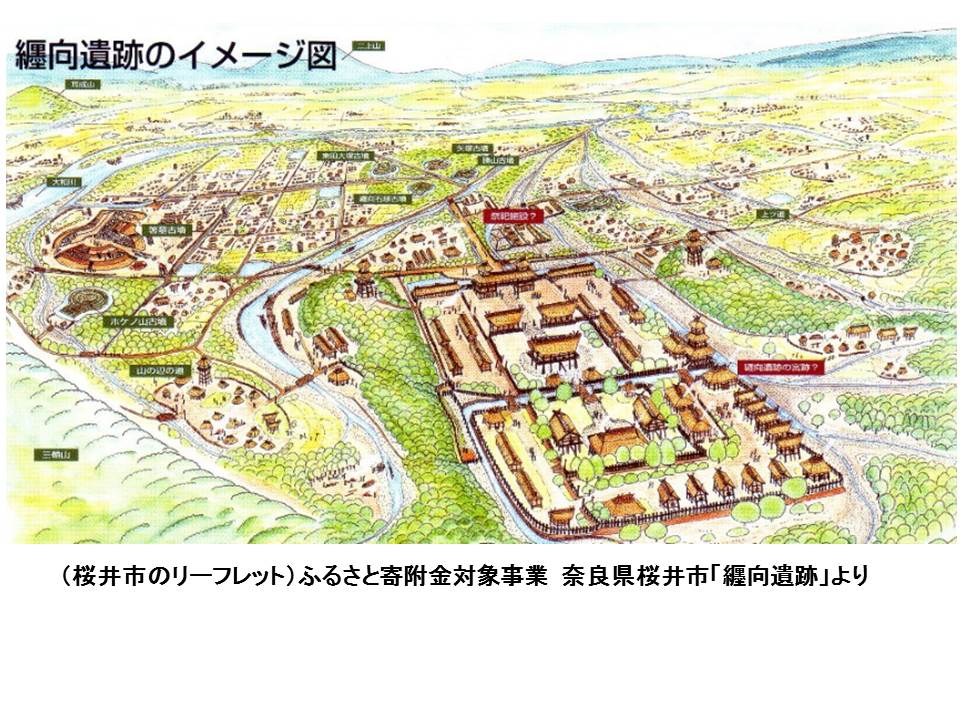

もともとヤマト勢力は、地元近畿の出であったという歴史学者もいますが、神武東征伝説もありますし、何より、初期の遺跡と言われる”纏向遺跡(まきむくいせき)”は、完全な計画都市です。計画都市ということは、自然発生した人口集落ではない・・・ということです。

交通の要所でもなく、川の流れも急で、山野に囲まれた盆地の奥の奥に、わざわざ計画的に、大規模な都市を建設していることは、専門の研究者でもその理由がわからず、まだ意見が分かれているところです。

私は、「極少数の側近たちに囲まれた形で、現在の天皇一族につながる方々が、地元や、西国の豪族たちにお膳立てをしてもらいながら、この奈良盆地の奥に移り住んだのではないだろうか。」と、考えています。

それは、後の飛鳥・奈良時代の天皇一族や、天皇側近の氏姓(うじかばね)たちが、全国を支配していた勢力とはとても思えないくらい、わずかな面積の所領しか持っていないことから伺えることです。

天皇一族ですら、奈良盆地の一角しか、直轄地を持っていません。

これで全国を統治できたとは、とても考えられない少なさです。

この天皇の少ない直轄地問題は、その後の大化の改新まで続くのですね。

ということは、奈良盆地入城は、極少数で行われた可能性が高いことになりますね。

「直轄地が少ない。」ということは、「養える直属の部下が少ない。」ということだからです。

また、盆地は山岳地形なので、よそ者であるはずのヤマトの国の軍では、防衛ができません。(笑)

そう、地元民が圧倒的に有利ということは、よそ者では守れない地でもあるわけです。

ですから、ヤマトの国の人々を守っていたのは、元々奈良盆地に暮らしていた人々のはずなのです。

こうなると、以前に記事に書いた、通称『卑弥呼の鏡』の謎も解けます。

日本各地で出土する卑弥呼の鏡が、近畿地方で最も多く出土する謎ですね。

つまり、奈良入城に到るまでの一連の神武東征(米と酒外交)で、近畿ヤマト国勢力への配慮や護衛に対する、各豪族たちへのお礼の品が、卑弥呼の鏡だったのではないでしょうか?

そう、ヤマトの国との、同盟関係の印が、『卑弥呼の鏡』なのではないでしょうか?

魏志倭人伝では、「邪馬台国からの朝貢の礼に、鏡を100枚贈呈した。」とあります。

しかし、実際の卑弥呼の鏡は、既に140枚ほど出土しています。

卑弥呼の鏡に記されている年代や文字などに、相当怪しい物も多数存在しますので、純粋に、”魏国製”とは言えないと思います。

恐らく、後の時代の複製品も、多数混じっていると思われます。

ということは、複製品を作る技術が、当時のヤマトの国には、既にあったということですが、それはさておき、これはあくまで、『考古学的な価値の問題』であって、当時の、『政治的価値』には関係はありません。

もらった方からすれば、本物の”魏国製”であろうが、コピーであろうが全く関係はないからです。

そう、「見たこともない銅製のきれいな鏡を、ヤマトの国の方々からいただいた。」と、ありがたがったことでしょうね。

つまり、この『卑弥呼の鏡』こそ、大倭(大和)=ヤマト連邦の証だったということではないでしょうか?

すなわち、「大和」と書いて、「やまと」と読みますが、それは、大きな倭、倭連邦のことではないでしょいか?

倭連邦こそ、大和のことではないかと思うのです。

大和朝廷は、天皇の奈良入城、つまり、九州からの遷都に協力した、地元の人々との、天皇を中心とした共同体が、その根源にあると思うのです。

つまりこの、大倭(大和)=ヤマト連邦こそ、後の我々が知る、『近畿を中心とした大和の国の原型』であると、考えることができると思うのです。

そうであるならば、教科書で随所に出てくる、大和朝廷の不可解さの意味が理解できるからです。

そして重要なことは、「そこまでして奈良に移住してこなければならないほどの危機感」が、当時の古代日本にはあったということで、これはやはり、「当時のシナ大陸で急速に発展してきた、国家が持つ軍事力への脅威」というもをの前提にしない限り、日本の古代の謎を解くことができないと思うのです。

本日は、かなり時期はずれますが、元寇のあった鎌倉時代の執権、『北条時宗の霊言──新・元寇にどう立ち向かうか』(幸福の科学出版)より、一部抜粋をお届けいたします。

(ばく)続くhttps://blog.goo.ne.jp/rokochifukyosho/e/128b5fac34dc5178cc4e84a93b482db9

。