西南戦役(西南戦争)では、本来陸軍の兵員ではない警視官が、「警視隊」として官軍の一翼を担いました。「警視官」とは、当時の国家公務員たる警察官(内務省警視局の職員)のことです 。

現在、警視隊の活躍自体は一般にも知られていますが、誤解も多く、その実態が正確に伝わっているとはいいがたいところがあります。そこで本稿では、陸軍とは異なる経緯で発足した警察がどのように戦役を戦ったのかについて、あらためてその背景や実相を解説してみます。

▼

(1) 近代警察制度の開始

維新直後、全国における治安警察業務は、藩兵や召募壮兵などのいわゆる軍警察によって担われていました。しかし、近代的な国軍整備の過程でそれらの解隊が進むと、過渡的な番人制度や邏卒制度などをへつつ、フランス警察を範とする近代的な文民警察の制度が整備されていきました。近代警察の整備を主導したのが薩摩藩出身の大警視・川路利良であったことはよく知られています。

川路の建言にもとづく近代警察制度は明治7年1月の東京警視庁発足をもって開始され、その後、府県警察が順次各府県に設置されていきました。当時、府県警察はあくまで府県庁の一部署という位置づけであり、各府県庁の第四課が現在の都道府県警察本部に相当していました。なお、東京警視庁と府県警察とは、機構も階級も制服も異なっていました。

また、人材登用については、陸軍が徴兵令や士官学校条例、教導団条例などを通じてかなり早い段階から平民にも門戸を開いていたのと同様に、警察も表向きは一定の能力を有する適齢の者であれば身分の別なく採用することとされていました。しかし、士族を警察の人的リソースとすべしという川路の主張もあってか、実際には縁故採用に近い運用がとられたようで、結果として職員の大半は士族身分で占められることとなりました。中には壮兵として鎮台等に在職し、免役後警察に再就職したパターンも散見されます。

さて、発足当初の日本警察が直面したのは、維新以来の政情不安に伴って全国で吹き荒れる、士族叛乱や農村一揆の嵐でした。全国の府県警察は、職員を逐次増員するなどして治安警察力の確保に努めましたが、情勢緊迫時ないし騒擾発生時には手に負えず、政府の命により東京警視庁の部隊が特別派遣される場合も少なくありませんでした。

このため東京警視庁は、次第に単なる首都警察を超えた国家警察としての性格を濃厚におびていくとともに、府県警察に比して別格の規模・装備を誇るようになります(当時の東京警視庁の定員は6,000人で、これは陸軍の鎮台1コ分に相当する数です。さらに、川路は治安出動に備え、陸軍省に依頼して警察官の兵術演習・小銃訓練を実施していましたし、エンピール銃のみならずスナイドル銃の配備をも進めています)。また当時は、東京府下の治安警察権限が東京警視庁と東京府庁のいずれに帰属するのかが曖昧であったため、業務のデマケーションをめぐる紛争もたびたび発生。東京警視庁は国家行政機関か、地方行政機関か……その位置づけを整理する必要性は、年々高まっていきました。

結果として、西南戦役勃発直前の明治10年1月、東京警視庁は「経費節減」を目的として廃止され、同日付で内務省に大警視を長とする警視局が発足します。警視局の予算は旧東京警視庁時代から増額されていたともいわれており、「経費節減」が単なる名目に過ぎなかったのは明らかですが、いずれにせよこの組織改編によって、東京警視庁改め警視局は全国の治安維持をとりもつ政府直轄の国家警察機関としての立場・権限を明確にしたのでした。

警視局の人員・組織は旧東京警視庁のそれをほぼそのまま受け継いだものでしたが、職員については新たに国家公務員たる「警視官」(警視や警部などの幹部警察官、巡査、さらには警視属とよばれる一般職員まで、全てを含む概念)という身分が与えられました。なお、東京府下の警察事務については大警視が「直管執行」することとされ、警視局の下に首都警察執行機関である東京警視本署が設置されました。

(2) 警視隊の九州派遣

明治10年2月、鹿児島不穏の急報が政府に入るや、警視局は警視官の九州派遣を決定し、続々と特別派遣部隊・通称警視隊を編成して出動させました。当初、警視隊の任務として想定されていたのはあくまで後方治安維持活動や情報収集活動に過ぎませんでしたが、戦役の本格化に伴って大半の部隊が現地の官軍の指揮下に入り、実質的には兵員として陸軍将兵と行動を共にするようになっていきます。もともと京都の行在所の警衛に当たる予定だった部隊が急遽九州に転進したパターンも多く、これを見ても政府首脳の焦燥の大きさと、川路大警視の戦役鎮定にかける並々ならぬ意欲がうかがえます。

また、あいつぐ大規模派遣で警視局生え抜きの警視官が枯渇しはじめた3月末以降は、臨時徴募によって警視局に新規採用された警視官の派遣が増えました。臨時徴募警視官の部隊は、隊号が「警視徴募隊」と表記されている場合が多く、生え抜きの警視官の部隊とは比較的容易に区別できます。

当時、警視官の通常勤務時における執銃は原則的に禁止されていましたが、本戦役では特例が施行され、全ての警視隊が小銃(スナイドル銃またはエンピール銃)を携行して戦闘に従事しました。一般に、警視隊はつねに日本刀のみで戦っていたかのように吹聴されがちですが、これは警視抜刀隊(後述)の逸話がひとり歩きしたことによる俗説です(戦闘記録や古写真を見るかぎり日本刀の使用例は限定的で、そもそも官軍においては兵卒の帯刀が原則禁じられていました)。また、他の征討旅団に比べて拳銃(および同弾薬)の配備数が多いことも、警視隊の興味深い特徴といえます。

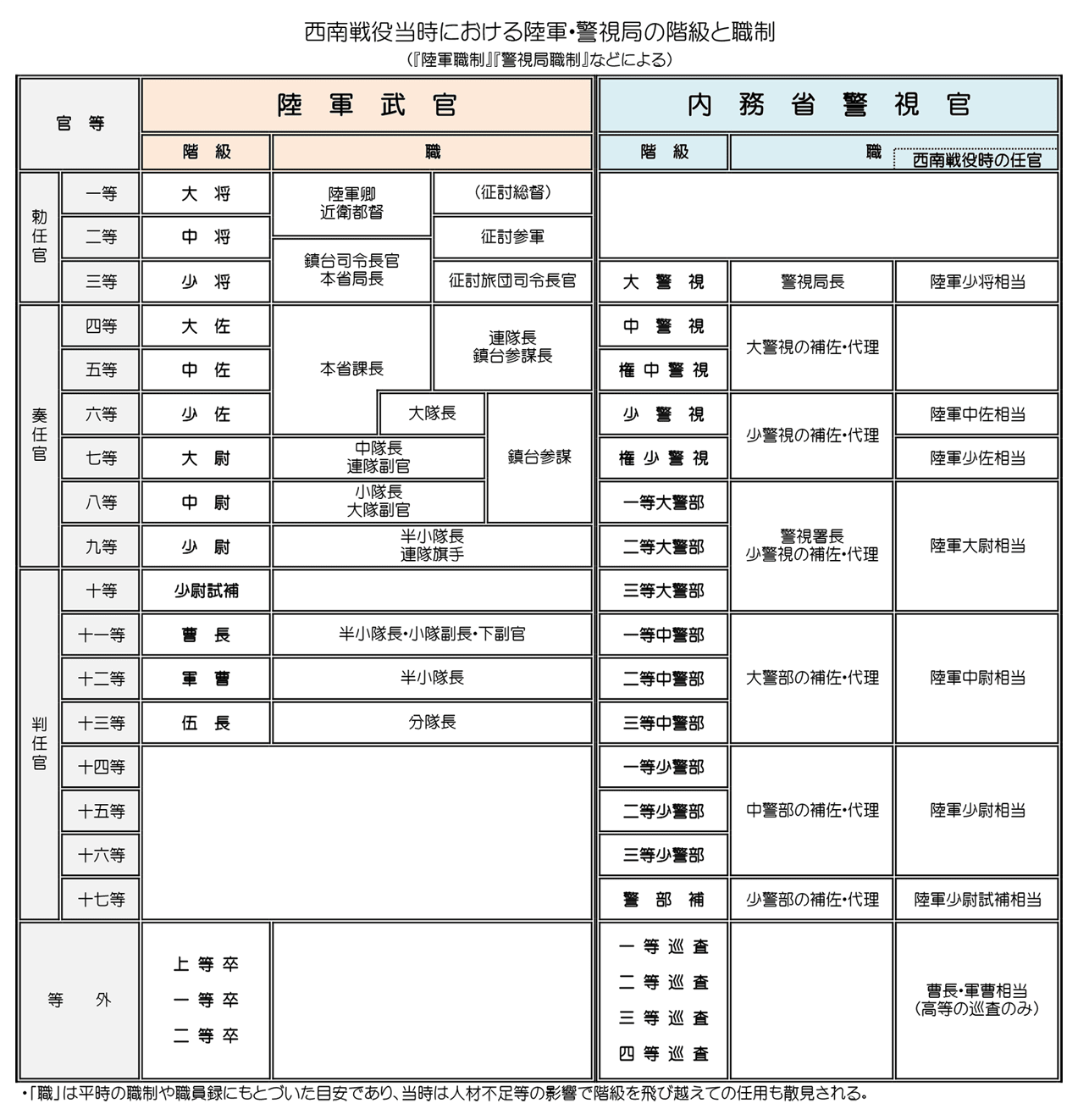

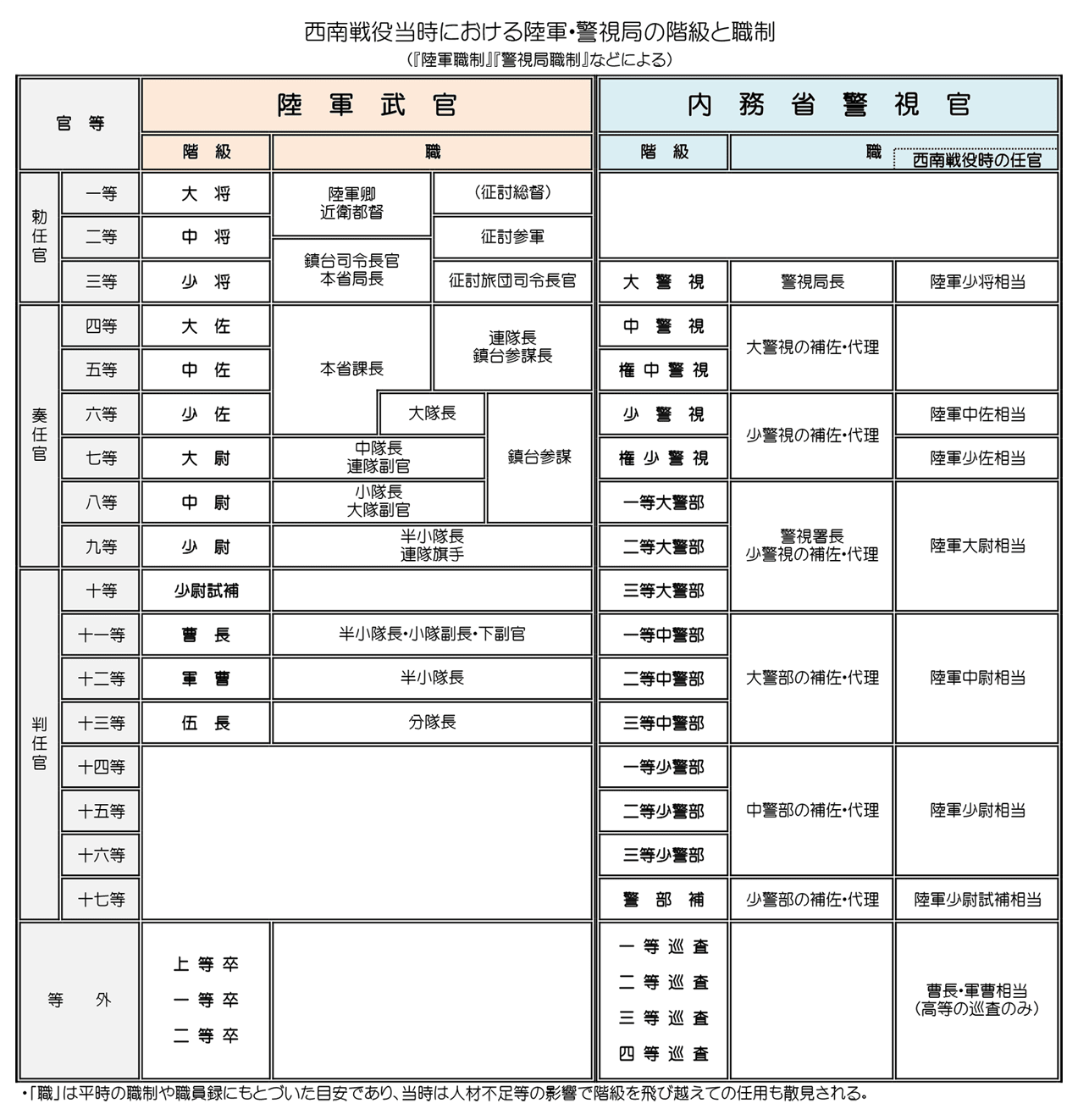

また戦役中期、警視隊の整理統合が実施されたころには、幹部級の警視官を陸軍武官に併任する措置も頻繁にとられるようになっていきました。当時、警視官の官等は陸軍武官に比べて明らかに低かったため、多くの警視官がステータスの高い陸軍武官への併任を希望したと伝わります。事実、西南戦役において警視官に与えられた陸軍武官の階級は、本来の相当官等よりも高い例が多いです。

戦場において、警視隊は陸軍の正規兵にも決して劣らないはたらきを見せました。特に警視抜刀隊の活躍などは当時の新聞報道でも盛んに取りあげられ、ひろく国民の知るところとなっています。薩兵が警視兵のことを「銀線」「銀モール」(いずれも巡査の帽章をさす)と呼んで恐れたという逸話も有名ですね。

(3) 警視隊の全容

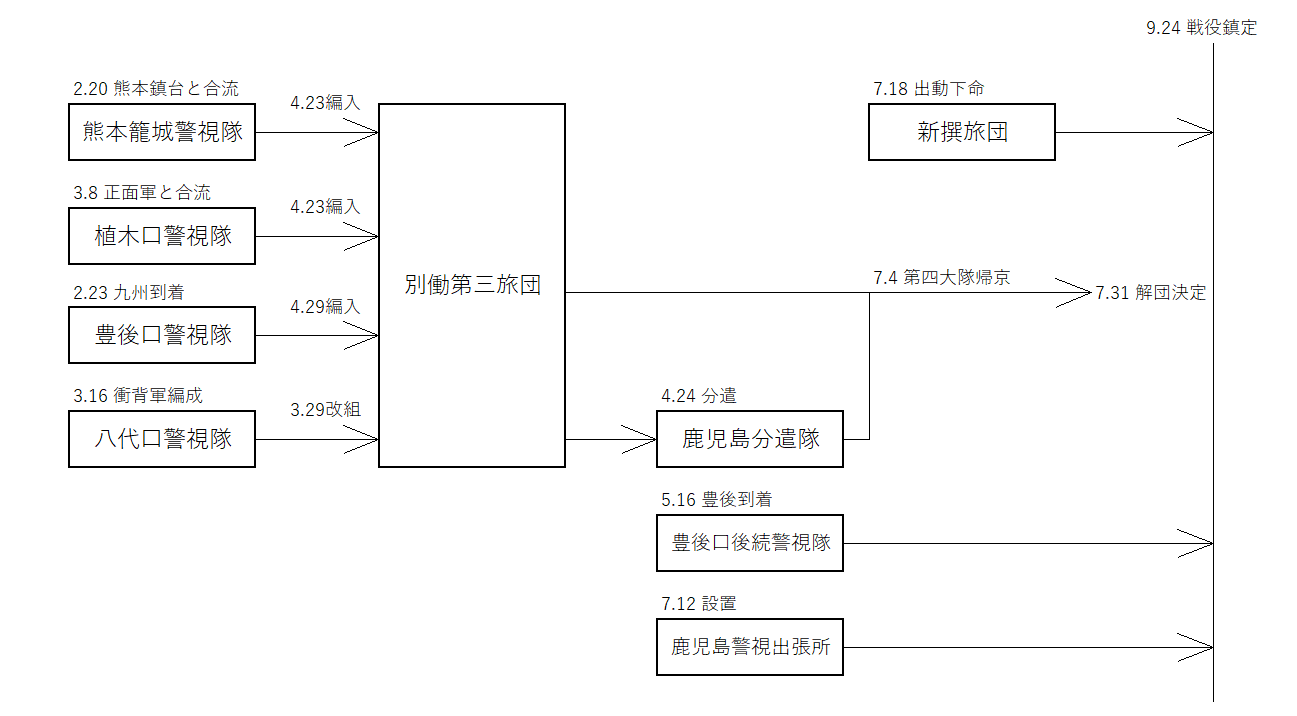

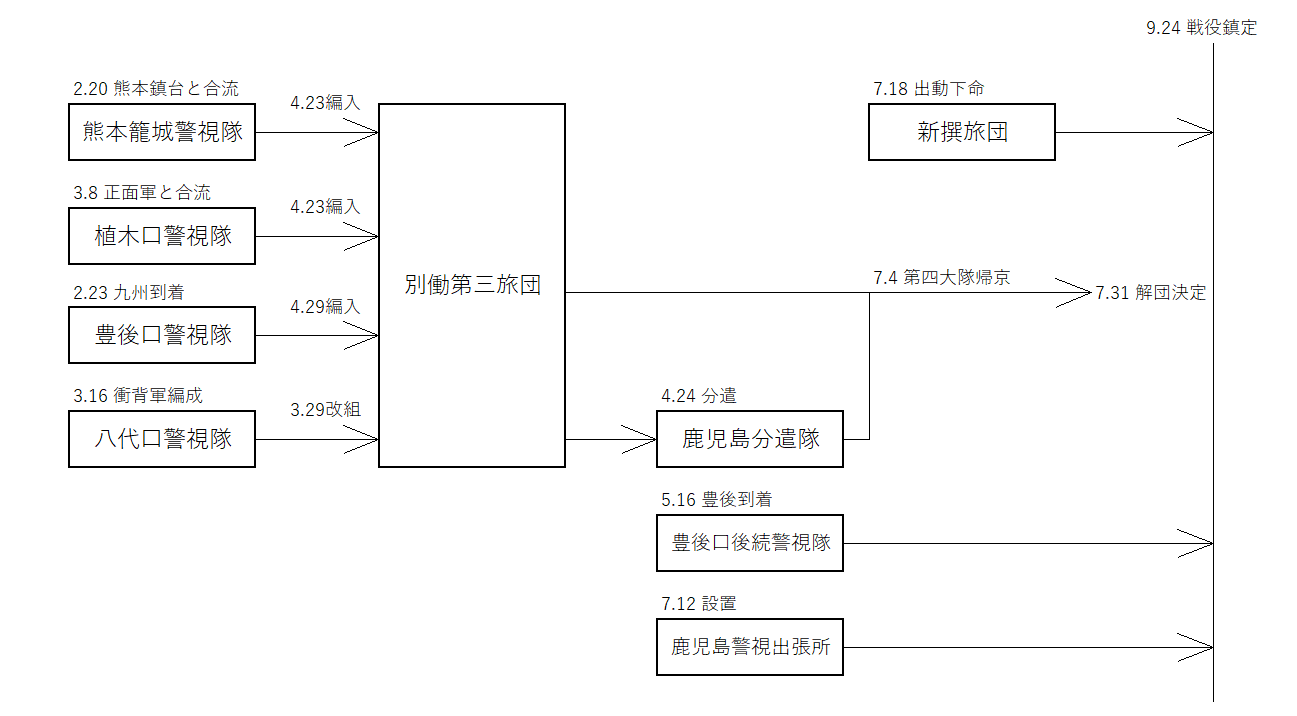

主要な九州派遣警視隊は以下に大別されます。そして、このうち①~⑤については順次整理統合され、川路直率の別働第三旅団を形成しました(次項参照)。

①熊本籠城警視隊

最初期に九州へ渡った長崎派遣警視隊(綿貫警視指揮)と熊本派遣警視隊(神足警部指揮)の計約480人は、当初それぞれの派遣先で治安維持活動に当たる予定であったが、大久保利通内務卿からの緊急指令により全員執銃のうえ熊本城へ急行。薩軍の包囲直前にすべりこみで鎮台との合流に成功してその指揮下に入り、籠城戦を戦い抜いた。4月、熊本城の解囲が成ったのちは、植木口警視隊(次項)とともに別働第三旅団に合流し、その第四大隊となった。

②植木口警視隊

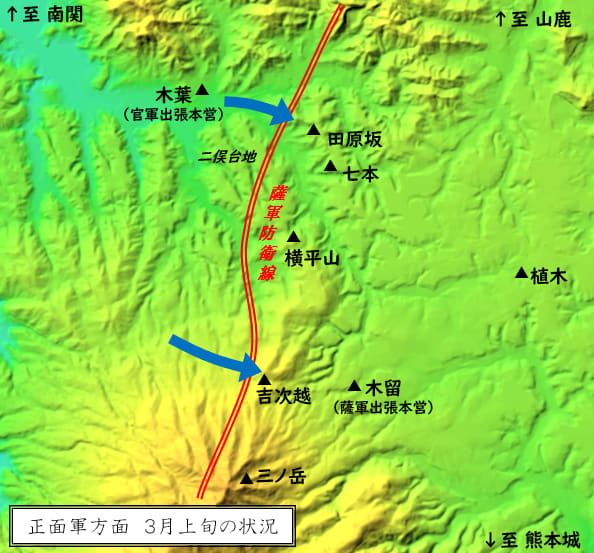

上記長崎・熊本派遣警視隊とともに九州入りした佐賀派遣警視隊(川畑警部指揮)と福岡派遣警視隊(重信警視→園田警部指揮)も、川路からの指令により田原坂方面の官軍(正面軍)支援のため南下し、熊本北部・南関に集結。後続で到着した上田警部指揮の一隊もこれに加わり、3隊総計約350人をもって植木口警視隊を形成する。当初、総督本営の山県参軍は同隊の参陣を許さず、後方の警備任務に専従させていたが、上田・川畑・園田の三警部の熱烈な出戦志願と田原坂の攻略頓挫を受けて翻意し、同隊の前線投入を決定。こうして植木口警視隊から選りすぐりの人員により、主として白刃斬込みをもって薩軍防衛線の破砕を図るための決死隊が編成されることとなった。世に有名な警視抜刀隊である。

3月中旬の初陣以降、警視抜刀隊は連日めざましい活躍を見せた。その勇名は瞬く間にとどろき、警視抜刀隊のもとには苦戦する方面の官軍部隊から矢継ぎ早に応援要請が舞い込むほどであった。戦いが終わって警視抜刀隊が帰陣すると、陸軍の将兵は道を譲って食料や水を差し出し、その労をねぎらったという。もっとも、警視抜刀隊の大戦果は陸軍諸隊との緊密な連携・相互支援の賜物であり、さらには連戦に伴う薩軍の消耗・疲弊によるところも大きかったことは留意しておく必要があろう。

警視抜刀隊の活躍を通じて大きな戦果をあげた植木口警視隊であったが、田原坂を攻略したころには人的損耗も激しくなっていたため、京阪などから転進してきた田辺警視指揮の一隊(約300人)を編入して戦力を回復した(植木口第二号警視隊)。熊本城解囲が果たされたのちは熊本籠城警視隊と合一して1コ大隊となり、別働第三旅団に編入された(第四大隊)。

③豊後口警視隊

上記各警視隊と同じく最初期に九州大分県へ渡ったのが、檜垣警視指揮の警視隊・通称豊後口警視隊(約600人)である。同隊は当初、県下の叛乱勢力の掃討や大規模発生していた農民一揆(阿蘇一揆)の鎮圧に当たっていたが、薩軍大分方面進出の報を受けて阿蘇へ西進、これを迎撃する。その後、熊本城解囲によって薩軍が撤退すると、他の警視隊と同様に熊本方面まで進出し、別働第三旅団に編入されその第五大隊となった。

豊後口警視隊は、元会津藩家老・佐川官兵衛警部が所属していたことでも知られる。佐川は3月18日、黒川口の戦闘において壮烈な戦死を遂げた。

④勅使護衛警視隊・八代口警視隊

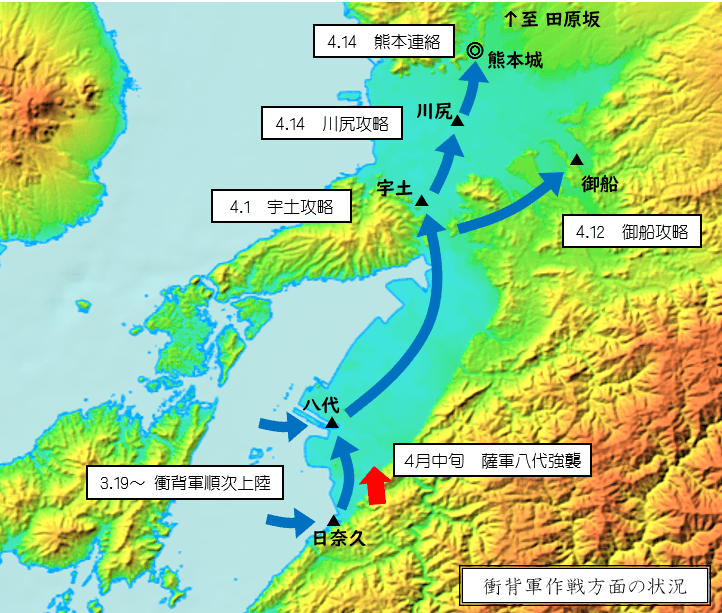

上記警視隊とほぼ同時期に九州へ派遣された三間警視・迫田警視・国分警視・江口警視各指揮の4隊計約1,500人は、鹿児島鎮撫勅使・柳原前光の護衛隊として長崎に集結。副使の黒田清隆中将の指揮下に入って海路から鹿児島へ上陸し、勅使護衛任務のほか、武器弾薬類の処分、拘禁中の「刺客」中原尚雄ら警視官の救出、鹿児島県令・大山綱良の御用召しなどを果たして長崎へ帰還する。

その後、黒田中将の建言により衝背軍作戦が決定したことを受け、勅使護衛警視隊4隊はそのまま八代口第一号~第四号警視隊の隊号を与えられ、熊本南方の八代へ上陸して付近の薩軍の掃討に当たった。川路が陸軍少将を拝命して熊本に着任すると、同隊は別働第三旅団(第一~第三大隊)としてさらに改組され、他の別働旅団とともに熊本城解囲を果たすこととなる。

⑤別働第三旅団増援諸隊

衝背軍作戦をへて鹿児島連絡作戦に従事した別働第三旅団は、連日の激戦によって損耗も激しくなっていた。だが、総督本営の山県参軍は川路による再三の増兵要望をことごとく却下したことから、憤慨した川路は京阪の参議兼内務卿・大久保利通に増援を直訴。これにより3月から5月にかけ、同旅団を増強するための警視隊があいついで九州に派遣されることとなった。

このうち3月末以降に派遣された津川警部指揮の約800人、高山警部指揮の約640人、上田警部 指揮の約1,200人などは、いずれも戦役勃発に伴って臨時徴募された警視官からなる部隊で、九州着後は「徴募隊」「新徴募隊」の隊号を与えられて順次別働第三旅団に編入された。別働第三旅団の最終的な兵員数は、6,692人(うち戦闘要員4,759人)にのぼった。

⑥豊後口後続警視隊

豊後口警視隊が熊本方面へ転進して以降、大分県では陸軍・警視隊などの警備兵力が事実上存在しない状態が続いていた。しかし5月、薩軍の一部が再度大分方面への進出を開始したことから、大久保利通は急遽大分への警視隊再派遣を指示。これにより、豊後口第二号警視隊(村田警部指揮・約250人)および豊後口警視徴募隊(萩原警部指揮・約750人)が東京から大分県に派遣され、県内に進出してきた薩軍の迎撃・掃討に当たることとなった。これらはまとめて豊後口後続警視隊とよばれ、7月には応援の警視徴募隊(約240人)を加えてさらに戦力を増したが、その後も別働第三旅団やその他の征討旅団に組み込まれることなく戦役終結を迎えた。

なお、豊後口警視徴募隊所属の藤田五郎警部補は、元新選組三番隊組長・斎藤一その人であったといわれている。

⑦鹿児島警視出張所

明治六年政変後、鹿児島県行政は私学校党に事実上掌握され、内務省の統制が及ばなくなっていた。県警察本部たる県庁第四課もその例外ではなく、課長・中島健彦(鹿児島県一等警部・元陸軍大尉)以下の警察官たちは私学校党の尖兵として中原尚雄ら密偵団の逮捕・取調べや募兵その他の後方支援業務に積極的に加担するなど、内務省警視局に敵対する姿勢を明確にしていたのである。そのため、4月、海路から鹿児島市街を制圧した官軍は、明治政府の治安執行機関としての機能を失った鹿児島県警察を廃止するとともに、県下の警察業務を警視局の手で直接執行することに決する。

5月上旬、警視局は重田警部指揮の警視隊約200人を鹿児島に派遣し、いまだ騒然とした状態のつづく鹿児島の鎮撫・各種警察業務に当たらせた。6月下旬、熊本より南下して市街へ到達した別働第三旅団もその支援に当たったが、まもなく2コ大隊を残置して再度北上せざるを得なくなったため、警視局はあらためて鹿児島の治安回復のための警視出張所(長・綿貫中佐兼警視 )の正式設置と警視隊増派を決定。これにより7月以降、山下警部指揮の約200人、横山警部指揮の約400人、渥美警視指揮の約800人、関警部指揮の約100人のほか、各府県からの応援警察官約1,000人が順次来着することとなる 。綿貫中佐はこれを県内全域に派遣し、各種治安警察業務や抵抗勢力の帰順工作に当たらせた。

鎮撫活動は着実に成果を上げ、県内の元薩軍勢力などの無血帰順もあいついだが、8月、可愛岳を突囲した薩軍が鹿児島方面に帰還すると事態は急変。各地に派遣されていた警視官の襲撃事件が発生するなど県内は再び騒然とした空気に包まれ、ついには薩軍本隊が鹿児島市街に乱入してくる事態となる。当時、市街に駐屯していた兵力は新撰旅団の分遣隊や海軍の陸戦兵などごくわずかに過ぎなかったため、綿貫中佐はこれらとともに県庁近くの米倉で防戦することを決定。市街に残留していた約220人の警視官も銃を執って戦い、官軍主力の救援が到着するまでの間、薩軍の猛襲をしのぎきった。

やがて官軍が城山に薩軍を包囲するに至り、警視出張所は再び一般警察業務に戻った。また9月上旬には、安藤警視指揮の応援部隊約1,800人も鹿児島に到着し、警視出張所に合流している。

同月24日の城山総攻撃によって戦役は終結するが、その後も鹿児島警視出張所は残留し、徐々に規模を縮小しつつも1年以上にわたって業務を継続した。この警視官たちの懸命な活動により、ようやく鹿児島は平穏を回復したのであった。

(4) 別働第三旅団の進撃

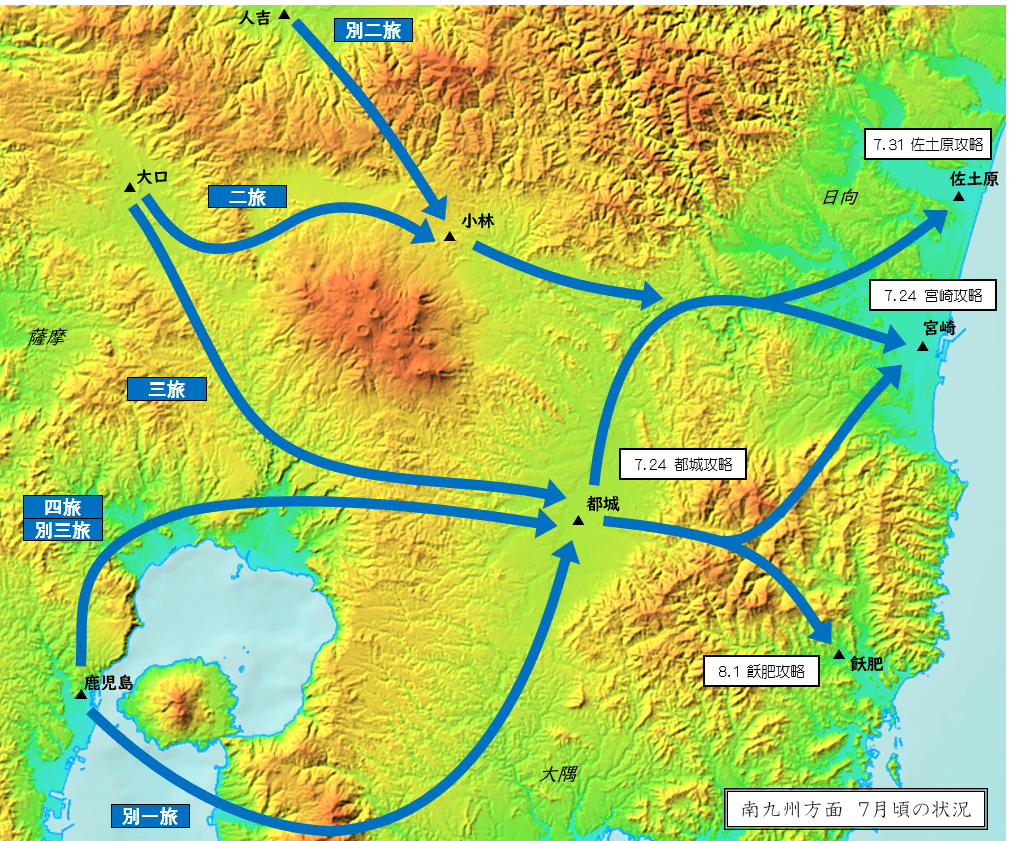

衝背軍の一翼として八代に上陸した八代口警視隊は、やがて陸軍少将兼大警視として九州に赴任した川路利良の直率のもと、別働第三旅団に改組されます。構成員のほぼ全てが警視官というこの特異な旅団は、熊本城連絡が達成されたのち、熊本籠城警視隊、植木口警視隊、豊後口警視隊といった歴戦の警視諸隊を編入して戦力を増強。鹿児島連絡作戦が発動されるとその先鋒として南下し、激戦の末に鹿児島への陸路打通を果たします。その後、一部の部隊を東京に帰還させるとともに、少数の部隊を鹿児島市街の鎮撫のために残置して北上、日向方面の薩軍追撃戦に加わりますが、8月初旬、追加派遣された新撰旅団に交代する形で解団され、全隊が帰京の途に就きました。

西南戦役における征討旅団の中で途中帰還したのは別働第三旅団だけですが、これは同旅団が警視官から成る特殊な旅団であり、本来戦闘に専従するべき存在ではなかったこと、そして、動乱によって大いに乱れた九州の治安を回復するための再派遣に備える必要があったことなどが主な理由であったと考えられています。

なお、別働第三旅団は、陸軍上層部から何かと冷遇・軽視される存在であったようです。これは、当時の警視官の地位の低さや、陸軍の正規兵ではない警視官が戦闘に従事することへの反感、さらには薩長の派閥対立などを背景とした、山県参軍ら官軍幹部と川路との間の確執に起因するものでした。

とりわけ鹿児島連絡作戦においては、官軍の苦戦の原因が警視兵にあるかのような誹謗・讒言・虚偽報告がなされたのみならず、別働第三旅団への作戦指令の朝令暮改、再三にわたる人員補充要望の却下など、川路にとって憤懣やるかたない日々がつづきました。そして、別働第三旅団を見捨てるかのごとき山県参軍のやり方に、ついに堪忍袋の尾を切らした川路は、京阪の大久保利通へ窮状を伝え増援を直訴。大久保の計らいによって応援警視隊が急派されたことで、別働第三旅団はようやく戦力を回復したのでした。

6月下旬、鹿児島市街に到達した直後、川路は別働第三旅団司令長官を辞して帰京しました。これは、鹿児島人民の敵意・怨嗟を一身に集めている自分が鹿児島に滞留すると人民の帰順工作に悪影響をおよぼすおそれがあること、そして全国の治安回復のため本来の大警視の職務に復帰する必要があることなどを踏まえた川路自身の判断によるものでしたが、その裏には、同郷の大山厳少将の強い働きかけがあったといわれています。川路帰京後の別働第三旅団の指揮を大山少将が代行したことを見ても、維新以来の仲であった二人の、故郷に対する複雑な思いがうかがい知れるといえましょう。

警視隊・別働第三旅団として九州に派遣された警視官の、最終的なのべ人数は約13,000人。これから再派遣分を除いた派遣人員の実数は、約10,000人ほどと推測されます。いずれにせよ警視局は、定員をはるかに超えた人員を送り込み、戦役鎮定に尽力したのでした。

【本稿にかかる主要参考資料】

『太政類典』 内閣文庫

『法令全書』 内閣官報局

『征西戦記稿』 陸軍参謀本部

『西南戦闘日注』 日本史籍協会

『西南戦争警視隊戦記』 後藤正義

『川路大警視』 中村徳五郎

『新編西南戦史』 陸上自衛隊北熊本修親会

「明治期における判任警察官吏の任用と求められた能力」池田雅則

▼

警視隊の将兵の軍装については、こちらをご参考にしてください。

現在、警視隊の活躍自体は一般にも知られていますが、誤解も多く、その実態が正確に伝わっているとはいいがたいところがあります。そこで本稿では、陸軍とは異なる経緯で発足した警察がどのように戦役を戦ったのかについて、あらためてその背景や実相を解説してみます。

▼

(1) 近代警察制度の開始

維新直後、全国における治安警察業務は、藩兵や召募壮兵などのいわゆる軍警察によって担われていました。しかし、近代的な国軍整備の過程でそれらの解隊が進むと、過渡的な番人制度や邏卒制度などをへつつ、フランス警察を範とする近代的な文民警察の制度が整備されていきました。近代警察の整備を主導したのが薩摩藩出身の大警視・川路利良であったことはよく知られています。

川路の建言にもとづく近代警察制度は明治7年1月の東京警視庁発足をもって開始され、その後、府県警察が順次各府県に設置されていきました。当時、府県警察はあくまで府県庁の一部署という位置づけであり、各府県庁の第四課が現在の都道府県警察本部に相当していました。なお、東京警視庁と府県警察とは、機構も階級も制服も異なっていました。

また、人材登用については、陸軍が徴兵令や士官学校条例、教導団条例などを通じてかなり早い段階から平民にも門戸を開いていたのと同様に、警察も表向きは一定の能力を有する適齢の者であれば身分の別なく採用することとされていました。しかし、士族を警察の人的リソースとすべしという川路の主張もあってか、実際には縁故採用に近い運用がとられたようで、結果として職員の大半は士族身分で占められることとなりました。中には壮兵として鎮台等に在職し、免役後警察に再就職したパターンも散見されます。

さて、発足当初の日本警察が直面したのは、維新以来の政情不安に伴って全国で吹き荒れる、士族叛乱や農村一揆の嵐でした。全国の府県警察は、職員を逐次増員するなどして治安警察力の確保に努めましたが、情勢緊迫時ないし騒擾発生時には手に負えず、政府の命により東京警視庁の部隊が特別派遣される場合も少なくありませんでした。

このため東京警視庁は、次第に単なる首都警察を超えた国家警察としての性格を濃厚におびていくとともに、府県警察に比して別格の規模・装備を誇るようになります(当時の東京警視庁の定員は6,000人で、これは陸軍の鎮台1コ分に相当する数です。さらに、川路は治安出動に備え、陸軍省に依頼して警察官の兵術演習・小銃訓練を実施していましたし、エンピール銃のみならずスナイドル銃の配備をも進めています)。また当時は、東京府下の治安警察権限が東京警視庁と東京府庁のいずれに帰属するのかが曖昧であったため、業務のデマケーションをめぐる紛争もたびたび発生。東京警視庁は国家行政機関か、地方行政機関か……その位置づけを整理する必要性は、年々高まっていきました。

結果として、西南戦役勃発直前の明治10年1月、東京警視庁は「経費節減」を目的として廃止され、同日付で内務省に大警視を長とする警視局が発足します。警視局の予算は旧東京警視庁時代から増額されていたともいわれており、「経費節減」が単なる名目に過ぎなかったのは明らかですが、いずれにせよこの組織改編によって、東京警視庁改め警視局は全国の治安維持をとりもつ政府直轄の国家警察機関としての立場・権限を明確にしたのでした。

警視局の人員・組織は旧東京警視庁のそれをほぼそのまま受け継いだものでしたが、職員については新たに国家公務員たる「警視官」(警視や警部などの幹部警察官、巡査、さらには警視属とよばれる一般職員まで、全てを含む概念)という身分が与えられました。なお、東京府下の警察事務については大警視が「直管執行」することとされ、警視局の下に首都警察執行機関である東京警視本署が設置されました。

(2) 警視隊の九州派遣

明治10年2月、鹿児島不穏の急報が政府に入るや、警視局は警視官の九州派遣を決定し、続々と特別派遣部隊・通称警視隊を編成して出動させました。当初、警視隊の任務として想定されていたのはあくまで後方治安維持活動や情報収集活動に過ぎませんでしたが、戦役の本格化に伴って大半の部隊が現地の官軍の指揮下に入り、実質的には兵員として陸軍将兵と行動を共にするようになっていきます。もともと京都の行在所の警衛に当たる予定だった部隊が急遽九州に転進したパターンも多く、これを見ても政府首脳の焦燥の大きさと、川路大警視の戦役鎮定にかける並々ならぬ意欲がうかがえます。

また、あいつぐ大規模派遣で警視局生え抜きの警視官が枯渇しはじめた3月末以降は、臨時徴募によって警視局に新規採用された警視官の派遣が増えました。臨時徴募警視官の部隊は、隊号が「警視徴募隊」と表記されている場合が多く、生え抜きの警視官の部隊とは比較的容易に区別できます。

当時、警視官の通常勤務時における執銃は原則的に禁止されていましたが、本戦役では特例が施行され、全ての警視隊が小銃(スナイドル銃またはエンピール銃)を携行して戦闘に従事しました。一般に、警視隊はつねに日本刀のみで戦っていたかのように吹聴されがちですが、これは警視抜刀隊(後述)の逸話がひとり歩きしたことによる俗説です(戦闘記録や古写真を見るかぎり日本刀の使用例は限定的で、そもそも官軍においては兵卒の帯刀が原則禁じられていました)。また、他の征討旅団に比べて拳銃(および同弾薬)の配備数が多いことも、警視隊の興味深い特徴といえます。

また戦役中期、警視隊の整理統合が実施されたころには、幹部級の警視官を陸軍武官に併任する措置も頻繁にとられるようになっていきました。当時、警視官の官等は陸軍武官に比べて明らかに低かったため、多くの警視官がステータスの高い陸軍武官への併任を希望したと伝わります。事実、西南戦役において警視官に与えられた陸軍武官の階級は、本来の相当官等よりも高い例が多いです。

戦場において、警視隊は陸軍の正規兵にも決して劣らないはたらきを見せました。特に警視抜刀隊の活躍などは当時の新聞報道でも盛んに取りあげられ、ひろく国民の知るところとなっています。薩兵が警視兵のことを「銀線」「銀モール」(いずれも巡査の帽章をさす)と呼んで恐れたという逸話も有名ですね。

(3) 警視隊の全容

主要な九州派遣警視隊は以下に大別されます。そして、このうち①~⑤については順次整理統合され、川路直率の別働第三旅団を形成しました(次項参照)。

①熊本籠城警視隊

最初期に九州へ渡った長崎派遣警視隊(綿貫警視指揮)と熊本派遣警視隊(神足警部指揮)の計約480人は、当初それぞれの派遣先で治安維持活動に当たる予定であったが、大久保利通内務卿からの緊急指令により全員執銃のうえ熊本城へ急行。薩軍の包囲直前にすべりこみで鎮台との合流に成功してその指揮下に入り、籠城戦を戦い抜いた。4月、熊本城の解囲が成ったのちは、植木口警視隊(次項)とともに別働第三旅団に合流し、その第四大隊となった。

②植木口警視隊

上記長崎・熊本派遣警視隊とともに九州入りした佐賀派遣警視隊(川畑警部指揮)と福岡派遣警視隊(重信警視→園田警部指揮)も、川路からの指令により田原坂方面の官軍(正面軍)支援のため南下し、熊本北部・南関に集結。後続で到着した上田警部指揮の一隊もこれに加わり、3隊総計約350人をもって植木口警視隊を形成する。当初、総督本営の山県参軍は同隊の参陣を許さず、後方の警備任務に専従させていたが、上田・川畑・園田の三警部の熱烈な出戦志願と田原坂の攻略頓挫を受けて翻意し、同隊の前線投入を決定。こうして植木口警視隊から選りすぐりの人員により、主として白刃斬込みをもって薩軍防衛線の破砕を図るための決死隊が編成されることとなった。世に有名な警視抜刀隊である。

3月中旬の初陣以降、警視抜刀隊は連日めざましい活躍を見せた。その勇名は瞬く間にとどろき、警視抜刀隊のもとには苦戦する方面の官軍部隊から矢継ぎ早に応援要請が舞い込むほどであった。戦いが終わって警視抜刀隊が帰陣すると、陸軍の将兵は道を譲って食料や水を差し出し、その労をねぎらったという。もっとも、警視抜刀隊の大戦果は陸軍諸隊との緊密な連携・相互支援の賜物であり、さらには連戦に伴う薩軍の消耗・疲弊によるところも大きかったことは留意しておく必要があろう。

警視抜刀隊の活躍を通じて大きな戦果をあげた植木口警視隊であったが、田原坂を攻略したころには人的損耗も激しくなっていたため、京阪などから転進してきた田辺警視指揮の一隊(約300人)を編入して戦力を回復した(植木口第二号警視隊)。熊本城解囲が果たされたのちは熊本籠城警視隊と合一して1コ大隊となり、別働第三旅団に編入された(第四大隊)。

③豊後口警視隊

上記各警視隊と同じく最初期に九州大分県へ渡ったのが、檜垣警視指揮の警視隊・通称豊後口警視隊(約600人)である。同隊は当初、県下の叛乱勢力の掃討や大規模発生していた農民一揆(阿蘇一揆)の鎮圧に当たっていたが、薩軍大分方面進出の報を受けて阿蘇へ西進、これを迎撃する。その後、熊本城解囲によって薩軍が撤退すると、他の警視隊と同様に熊本方面まで進出し、別働第三旅団に編入されその第五大隊となった。

豊後口警視隊は、元会津藩家老・佐川官兵衛警部が所属していたことでも知られる。佐川は3月18日、黒川口の戦闘において壮烈な戦死を遂げた。

④勅使護衛警視隊・八代口警視隊

上記警視隊とほぼ同時期に九州へ派遣された三間警視・迫田警視・国分警視・江口警視各指揮の4隊計約1,500人は、鹿児島鎮撫勅使・柳原前光の護衛隊として長崎に集結。副使の黒田清隆中将の指揮下に入って海路から鹿児島へ上陸し、勅使護衛任務のほか、武器弾薬類の処分、拘禁中の「刺客」中原尚雄ら警視官の救出、鹿児島県令・大山綱良の御用召しなどを果たして長崎へ帰還する。

その後、黒田中将の建言により衝背軍作戦が決定したことを受け、勅使護衛警視隊4隊はそのまま八代口第一号~第四号警視隊の隊号を与えられ、熊本南方の八代へ上陸して付近の薩軍の掃討に当たった。川路が陸軍少将を拝命して熊本に着任すると、同隊は別働第三旅団(第一~第三大隊)としてさらに改組され、他の別働旅団とともに熊本城解囲を果たすこととなる。

⑤別働第三旅団増援諸隊

衝背軍作戦をへて鹿児島連絡作戦に従事した別働第三旅団は、連日の激戦によって損耗も激しくなっていた。だが、総督本営の山県参軍は川路による再三の増兵要望をことごとく却下したことから、憤慨した川路は京阪の参議兼内務卿・大久保利通に増援を直訴。これにより3月から5月にかけ、同旅団を増強するための警視隊があいついで九州に派遣されることとなった。

このうち3月末以降に派遣された津川警部指揮の約800人、高山警部指揮の約640人、上田警部 指揮の約1,200人などは、いずれも戦役勃発に伴って臨時徴募された警視官からなる部隊で、九州着後は「徴募隊」「新徴募隊」の隊号を与えられて順次別働第三旅団に編入された。別働第三旅団の最終的な兵員数は、6,692人(うち戦闘要員4,759人)にのぼった。

⑥豊後口後続警視隊

豊後口警視隊が熊本方面へ転進して以降、大分県では陸軍・警視隊などの警備兵力が事実上存在しない状態が続いていた。しかし5月、薩軍の一部が再度大分方面への進出を開始したことから、大久保利通は急遽大分への警視隊再派遣を指示。これにより、豊後口第二号警視隊(村田警部指揮・約250人)および豊後口警視徴募隊(萩原警部指揮・約750人)が東京から大分県に派遣され、県内に進出してきた薩軍の迎撃・掃討に当たることとなった。これらはまとめて豊後口後続警視隊とよばれ、7月には応援の警視徴募隊(約240人)を加えてさらに戦力を増したが、その後も別働第三旅団やその他の征討旅団に組み込まれることなく戦役終結を迎えた。

なお、豊後口警視徴募隊所属の藤田五郎警部補は、元新選組三番隊組長・斎藤一その人であったといわれている。

⑦鹿児島警視出張所

明治六年政変後、鹿児島県行政は私学校党に事実上掌握され、内務省の統制が及ばなくなっていた。県警察本部たる県庁第四課もその例外ではなく、課長・中島健彦(鹿児島県一等警部・元陸軍大尉)以下の警察官たちは私学校党の尖兵として中原尚雄ら密偵団の逮捕・取調べや募兵その他の後方支援業務に積極的に加担するなど、内務省警視局に敵対する姿勢を明確にしていたのである。そのため、4月、海路から鹿児島市街を制圧した官軍は、明治政府の治安執行機関としての機能を失った鹿児島県警察を廃止するとともに、県下の警察業務を警視局の手で直接執行することに決する。

5月上旬、警視局は重田警部指揮の警視隊約200人を鹿児島に派遣し、いまだ騒然とした状態のつづく鹿児島の鎮撫・各種警察業務に当たらせた。6月下旬、熊本より南下して市街へ到達した別働第三旅団もその支援に当たったが、まもなく2コ大隊を残置して再度北上せざるを得なくなったため、警視局はあらためて鹿児島の治安回復のための警視出張所(長・綿貫中佐兼警視 )の正式設置と警視隊増派を決定。これにより7月以降、山下警部指揮の約200人、横山警部指揮の約400人、渥美警視指揮の約800人、関警部指揮の約100人のほか、各府県からの応援警察官約1,000人が順次来着することとなる 。綿貫中佐はこれを県内全域に派遣し、各種治安警察業務や抵抗勢力の帰順工作に当たらせた。

鎮撫活動は着実に成果を上げ、県内の元薩軍勢力などの無血帰順もあいついだが、8月、可愛岳を突囲した薩軍が鹿児島方面に帰還すると事態は急変。各地に派遣されていた警視官の襲撃事件が発生するなど県内は再び騒然とした空気に包まれ、ついには薩軍本隊が鹿児島市街に乱入してくる事態となる。当時、市街に駐屯していた兵力は新撰旅団の分遣隊や海軍の陸戦兵などごくわずかに過ぎなかったため、綿貫中佐はこれらとともに県庁近くの米倉で防戦することを決定。市街に残留していた約220人の警視官も銃を執って戦い、官軍主力の救援が到着するまでの間、薩軍の猛襲をしのぎきった。

やがて官軍が城山に薩軍を包囲するに至り、警視出張所は再び一般警察業務に戻った。また9月上旬には、安藤警視指揮の応援部隊約1,800人も鹿児島に到着し、警視出張所に合流している。

同月24日の城山総攻撃によって戦役は終結するが、その後も鹿児島警視出張所は残留し、徐々に規模を縮小しつつも1年以上にわたって業務を継続した。この警視官たちの懸命な活動により、ようやく鹿児島は平穏を回復したのであった。

(4) 別働第三旅団の進撃

衝背軍の一翼として八代に上陸した八代口警視隊は、やがて陸軍少将兼大警視として九州に赴任した川路利良の直率のもと、別働第三旅団に改組されます。構成員のほぼ全てが警視官というこの特異な旅団は、熊本城連絡が達成されたのち、熊本籠城警視隊、植木口警視隊、豊後口警視隊といった歴戦の警視諸隊を編入して戦力を増強。鹿児島連絡作戦が発動されるとその先鋒として南下し、激戦の末に鹿児島への陸路打通を果たします。その後、一部の部隊を東京に帰還させるとともに、少数の部隊を鹿児島市街の鎮撫のために残置して北上、日向方面の薩軍追撃戦に加わりますが、8月初旬、追加派遣された新撰旅団に交代する形で解団され、全隊が帰京の途に就きました。

西南戦役における征討旅団の中で途中帰還したのは別働第三旅団だけですが、これは同旅団が警視官から成る特殊な旅団であり、本来戦闘に専従するべき存在ではなかったこと、そして、動乱によって大いに乱れた九州の治安を回復するための再派遣に備える必要があったことなどが主な理由であったと考えられています。

なお、別働第三旅団は、陸軍上層部から何かと冷遇・軽視される存在であったようです。これは、当時の警視官の地位の低さや、陸軍の正規兵ではない警視官が戦闘に従事することへの反感、さらには薩長の派閥対立などを背景とした、山県参軍ら官軍幹部と川路との間の確執に起因するものでした。

とりわけ鹿児島連絡作戦においては、官軍の苦戦の原因が警視兵にあるかのような誹謗・讒言・虚偽報告がなされたのみならず、別働第三旅団への作戦指令の朝令暮改、再三にわたる人員補充要望の却下など、川路にとって憤懣やるかたない日々がつづきました。そして、別働第三旅団を見捨てるかのごとき山県参軍のやり方に、ついに堪忍袋の尾を切らした川路は、京阪の大久保利通へ窮状を伝え増援を直訴。大久保の計らいによって応援警視隊が急派されたことで、別働第三旅団はようやく戦力を回復したのでした。

6月下旬、鹿児島市街に到達した直後、川路は別働第三旅団司令長官を辞して帰京しました。これは、鹿児島人民の敵意・怨嗟を一身に集めている自分が鹿児島に滞留すると人民の帰順工作に悪影響をおよぼすおそれがあること、そして全国の治安回復のため本来の大警視の職務に復帰する必要があることなどを踏まえた川路自身の判断によるものでしたが、その裏には、同郷の大山厳少将の強い働きかけがあったといわれています。川路帰京後の別働第三旅団の指揮を大山少将が代行したことを見ても、維新以来の仲であった二人の、故郷に対する複雑な思いがうかがい知れるといえましょう。

警視隊・別働第三旅団として九州に派遣された警視官の、最終的なのべ人数は約13,000人。これから再派遣分を除いた派遣人員の実数は、約10,000人ほどと推測されます。いずれにせよ警視局は、定員をはるかに超えた人員を送り込み、戦役鎮定に尽力したのでした。

【本稿にかかる主要参考資料】

『太政類典』 内閣文庫

『法令全書』 内閣官報局

『征西戦記稿』 陸軍参謀本部

『西南戦闘日注』 日本史籍協会

『西南戦争警視隊戦記』 後藤正義

『川路大警視』 中村徳五郎

『新編西南戦史』 陸上自衛隊北熊本修親会

「明治期における判任警察官吏の任用と求められた能力」池田雅則

▼

警視隊の将兵の軍装については、こちらをご参考にしてください。