続編の今回は、しなやかな鎖骨と肩甲骨の動きに、しなやかな肘~手の動きをプラスします。

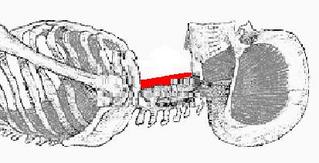

しなやかな手と腕の動きを考える前に、手への神経の経路を大まかに説明します。神経が狭い空間を通り抜ける部分では、周囲からの圧迫を受けやすく、それが痛み、だるさ、感覚異常などの神経症状の引き金になります。下図はそれらが起こりやすい部位を示したものです。

(1) 頚部では、脊髄から出た神経が、首の筋肉(前斜角筋と中斜角筋)の間を通り抜けています。脊髄から神経が出る部分、「神経根」は、頚椎ヘルニアなどの深部の組織による圧迫が起こりやすい部分です。また、第5頚神経~第1胸神経が斜角筋を抜ける部分で腕神経叢という配線盤を形成し、そこからの神経が腕へとつながっていきます。斜角筋群の緊張への大まかな対処法は、過去の日記を参照してください。⇒大腰筋システムで頭を支える

(2) 上胸部では、神経が鎖骨の下をくぐり、さらに小胸筋の下をくぐって上腕に向かいます。ここで神経が圧迫されると、「胸郭出口症候群」と呼ばれる症状につながります。(鎖骨周辺の緊張については体の中心から手をのばす(1)を参照して、ここをしなやかに動かすことで開放しましょう。)

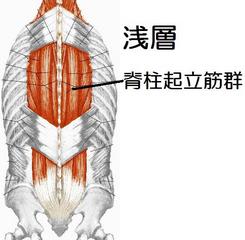

(3) 前腕部では、上腕二頭筋(力こぶを作る筋肉)の腱が前腕の筋膜にも付着していて、そこに張力を加えます。また、手や手首を動かす前腕の筋肉は、似た作用の筋肉ごとに、コンパートメントという比較的丈夫な筋膜で区画されていて、神経はこのコンパートメントに沿って走行しています。そこで、上腕二頭筋や、前腕のコンパートメント内の筋肉の緊張は、そこを通る神経を圧迫する可能性があります。

(4) 手首では、神経、血管、筋肉の腱が、手の根元の骨(手根骨)と手首の屈筋支帯でできた空間(手根管)を通り抜けます。ここでの神経の圧迫は、「手根管症候群」につながります。

以上が神経への圧迫が起こりやすい箇所ですが、しなやかに手と腕を動かす際には、これらの経路が窮屈にならずに開いていることが重要だと考えます。前置きが長くなりましたが、ここでは特に(3)と(4)に留意しながら、肘~手のしなやかな動きを考察します。

前腕の骨格は、手首の骨をはさむように、親指側の「橈骨(とうこつ)」と小指側の「尺骨」という2本の骨によって構成されています。これによって「ドアのノブを回す」、「ゼンマイを巻く」などの、手首を回旋させる動きが可能になります。(下腿も同様に、脛骨と腓骨の2本の骨によって構成されていて、わずかの回旋が可能ですが、馬、牛、豚などでは骨が退化して、膝から下が1本の骨で構成されているため、足首が回旋しないようになっています。)

では、実際に手首を回旋させて、これら2本の骨の動きを感じてみましょう。実際には、手首の回旋は手首で起こるのではなく、前腕で起こっています。図に示したように、尺骨の周りを橈骨が回るように交差することで、手首の回旋が起こっているのがわかるでしょう。次に、拳をぎゅっと握って同じ動作をしてみます。前腕の2本の骨の動きにブレーキがかかり、手首の回旋がしづらくなりますね。今度は、腕をだらりと垂らして、手のひらをできる限り緊張させずに、パタパタと前腕を回旋させましょう。2本の骨の間がゆるんで開く感じがわかりますか。

このようにパタパタと回旋させる動きをくり返していると、前腕がまるで、手のひらの中央が開いた円筒のように感じらるのではないでしょうか。コツは手首を回すのではなく、手の力を抜いて、肘から先の2本の骨を回すことです。前腕が中空のゴムホースのように感じられてきたら、次の段階に進みます。

今度はこれに、胴体~肩甲骨の動きを連動させましょう。前回書いたように、肩甲骨を脇へ開くことが、胴体と肩甲帯との力のつながりをonにすることを思い出してください。

まず楽に立って、肩甲骨のon/offの動きをくり返しながら、肩甲帯全体を脇へ向かって押し下げる感覚をつかんでください。肘先を押し出しながら、肩甲帯が胸郭の上を滑るのを感じてみましょう。これができたら、肘を押し出す力をさらに延長して、前腕のホースの中へと通します。これらが連動すると、前腕のホースがやや内側に回旋しながら押し出されるでしょう。胴体の中心から手のひらに向かって、ホースの中へ力を押し出していく感じがつかめたら、方向や姿勢をいろいろ変えて、手をのばしてみましょう。

以上が、基本的な「体の中心から手をのばす」動きです。体の中心から両腕を通って手のひらに力が抜けるように動くことは、マッサージなどでは特に重要です。しかし仕事や日常生活などでは、動作は使う道具や周囲の環境にも左右されます。場合によっては、道具や環境を改善する必要があるかもしれません。そのような時にも、このエクササイズで、しなやかな手の使い方を思い出してみてください。

手については、またの機会に別の角度で取り上げるつもりです。次回は、全身をしなやかに連動させることについて書く予定です。

しなやかな手と腕の動きを考える前に、手への神経の経路を大まかに説明します。神経が狭い空間を通り抜ける部分では、周囲からの圧迫を受けやすく、それが痛み、だるさ、感覚異常などの神経症状の引き金になります。下図はそれらが起こりやすい部位を示したものです。

(1) 頚部では、脊髄から出た神経が、首の筋肉(前斜角筋と中斜角筋)の間を通り抜けています。脊髄から神経が出る部分、「神経根」は、頚椎ヘルニアなどの深部の組織による圧迫が起こりやすい部分です。また、第5頚神経~第1胸神経が斜角筋を抜ける部分で腕神経叢という配線盤を形成し、そこからの神経が腕へとつながっていきます。斜角筋群の緊張への大まかな対処法は、過去の日記を参照してください。⇒大腰筋システムで頭を支える

(2) 上胸部では、神経が鎖骨の下をくぐり、さらに小胸筋の下をくぐって上腕に向かいます。ここで神経が圧迫されると、「胸郭出口症候群」と呼ばれる症状につながります。(鎖骨周辺の緊張については体の中心から手をのばす(1)を参照して、ここをしなやかに動かすことで開放しましょう。)

(3) 前腕部では、上腕二頭筋(力こぶを作る筋肉)の腱が前腕の筋膜にも付着していて、そこに張力を加えます。また、手や手首を動かす前腕の筋肉は、似た作用の筋肉ごとに、コンパートメントという比較的丈夫な筋膜で区画されていて、神経はこのコンパートメントに沿って走行しています。そこで、上腕二頭筋や、前腕のコンパートメント内の筋肉の緊張は、そこを通る神経を圧迫する可能性があります。

(4) 手首では、神経、血管、筋肉の腱が、手の根元の骨(手根骨)と手首の屈筋支帯でできた空間(手根管)を通り抜けます。ここでの神経の圧迫は、「手根管症候群」につながります。

以上が神経への圧迫が起こりやすい箇所ですが、しなやかに手と腕を動かす際には、これらの経路が窮屈にならずに開いていることが重要だと考えます。前置きが長くなりましたが、ここでは特に(3)と(4)に留意しながら、肘~手のしなやかな動きを考察します。

前腕の骨格は、手首の骨をはさむように、親指側の「橈骨(とうこつ)」と小指側の「尺骨」という2本の骨によって構成されています。これによって「ドアのノブを回す」、「ゼンマイを巻く」などの、手首を回旋させる動きが可能になります。(下腿も同様に、脛骨と腓骨の2本の骨によって構成されていて、わずかの回旋が可能ですが、馬、牛、豚などでは骨が退化して、膝から下が1本の骨で構成されているため、足首が回旋しないようになっています。)

では、実際に手首を回旋させて、これら2本の骨の動きを感じてみましょう。実際には、手首の回旋は手首で起こるのではなく、前腕で起こっています。図に示したように、尺骨の周りを橈骨が回るように交差することで、手首の回旋が起こっているのがわかるでしょう。次に、拳をぎゅっと握って同じ動作をしてみます。前腕の2本の骨の動きにブレーキがかかり、手首の回旋がしづらくなりますね。今度は、腕をだらりと垂らして、手のひらをできる限り緊張させずに、パタパタと前腕を回旋させましょう。2本の骨の間がゆるんで開く感じがわかりますか。

このようにパタパタと回旋させる動きをくり返していると、前腕がまるで、手のひらの中央が開いた円筒のように感じらるのではないでしょうか。コツは手首を回すのではなく、手の力を抜いて、肘から先の2本の骨を回すことです。前腕が中空のゴムホースのように感じられてきたら、次の段階に進みます。

今度はこれに、胴体~肩甲骨の動きを連動させましょう。前回書いたように、肩甲骨を脇へ開くことが、胴体と肩甲帯との力のつながりをonにすることを思い出してください。

まず楽に立って、肩甲骨のon/offの動きをくり返しながら、肩甲帯全体を脇へ向かって押し下げる感覚をつかんでください。肘先を押し出しながら、肩甲帯が胸郭の上を滑るのを感じてみましょう。これができたら、肘を押し出す力をさらに延長して、前腕のホースの中へと通します。これらが連動すると、前腕のホースがやや内側に回旋しながら押し出されるでしょう。胴体の中心から手のひらに向かって、ホースの中へ力を押し出していく感じがつかめたら、方向や姿勢をいろいろ変えて、手をのばしてみましょう。

以上が、基本的な「体の中心から手をのばす」動きです。体の中心から両腕を通って手のひらに力が抜けるように動くことは、マッサージなどでは特に重要です。しかし仕事や日常生活などでは、動作は使う道具や周囲の環境にも左右されます。場合によっては、道具や環境を改善する必要があるかもしれません。そのような時にも、このエクササイズで、しなやかな手の使い方を思い出してみてください。

手については、またの機会に別の角度で取り上げるつもりです。次回は、全身をしなやかに連動させることについて書く予定です。