次は愛知

三河東郷駅に到着。

猛暑の中、ひたすら歩いて到着したのはココ。

設楽原歴史資料館

長篠(設楽原)の戦いや火縄銃の展示を主とする資料館

信玄砲

1573年に武田信玄が野田城を攻撃した際、城内から聞こえてくる笛の音に誘われた信玄を鳥居三左衛門が撃った時のものと伝えられる。

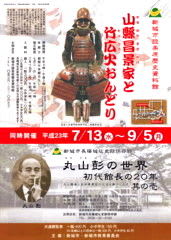

特別展「山縣昌景家と竹広火おんどり」展

期間:7月13日~9月5日

「川中島合戦にはじまり、長篠合戦、越前松平家家臣として仕えた山縣家の系譜を関係機関からの多くの名品で紹介するほか、山縣と関係の深い地元竹広に伝わる火おんどりと信玄塚に関する資料を紹介し、武門の家「山縣家」の系譜を辿っていきます。」(公式より)

武田信玄所用 四十八間総覆輪二方白筋兜

鍬形の前立。越前山縣家に伝来した。

山本勘助所用 軍配

檜と練革を素材とする黒塗の軍配。武田家旧臣である芹沢家に伝わった。

広瀬美濃守景房所用 最上胴丸

三科肥前守形幸所用 桶側二枚胴朱具足

長坂十左衛門所用 伊予札二枚胴朱具足

三領とも朱具足で所謂「赤備え」である。3名は山縣昌景の同心であり後に井伊直政に仕えている。

奥平信昌所用 紫糸威胸目綴二枚胴具足

兜には沢瀉と思われる金箔押の大立物と鳥毛の頭立さらに丸に立ち沢瀉の前立。

奥平信昌は長篠(設楽原)の戦いでは長篠城に籠城し守りきっている。

武田勝頼所用 金箔押朱日輪紋胴丸(丸胴)具足

兜には「八幡大菩薩」の前立。胴には大きく朱塗りの日輪が配されている。

新出の資料を交えての展示。山縣昌景自身のものが少なかったのが不満ではありますが中々に興味深い特別展でした。

山県昌景の碑

設楽原歴史資料館に行く途中にあります。

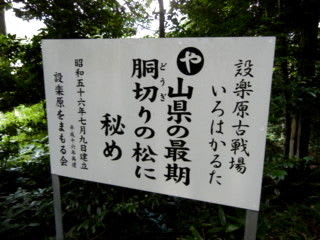

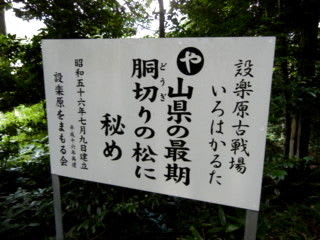

設楽原古戦場いろはかるた

「山県の最期 胴切りの松に 秘め」

山県昌景はこの設楽原合戦で戦死しています。

この周辺には顕彰碑やいろはかるたの看板がいたる所にあるそうです。

私はこの猛暑と旅の最後とあって他の場所は行けませんでした。

以上、夏の東日本行でした。

三河東郷駅に到着。

猛暑の中、ひたすら歩いて到着したのはココ。

設楽原歴史資料館

長篠(設楽原)の戦いや火縄銃の展示を主とする資料館

信玄砲

1573年に武田信玄が野田城を攻撃した際、城内から聞こえてくる笛の音に誘われた信玄を鳥居三左衛門が撃った時のものと伝えられる。

特別展「山縣昌景家と竹広火おんどり」展

期間:7月13日~9月5日

「川中島合戦にはじまり、長篠合戦、越前松平家家臣として仕えた山縣家の系譜を関係機関からの多くの名品で紹介するほか、山縣と関係の深い地元竹広に伝わる火おんどりと信玄塚に関する資料を紹介し、武門の家「山縣家」の系譜を辿っていきます。」(公式より)

武田信玄所用 四十八間総覆輪二方白筋兜

鍬形の前立。越前山縣家に伝来した。

山本勘助所用 軍配

檜と練革を素材とする黒塗の軍配。武田家旧臣である芹沢家に伝わった。

広瀬美濃守景房所用 最上胴丸

三科肥前守形幸所用 桶側二枚胴朱具足

長坂十左衛門所用 伊予札二枚胴朱具足

三領とも朱具足で所謂「赤備え」である。3名は山縣昌景の同心であり後に井伊直政に仕えている。

奥平信昌所用 紫糸威胸目綴二枚胴具足

兜には沢瀉と思われる金箔押の大立物と鳥毛の頭立さらに丸に立ち沢瀉の前立。

奥平信昌は長篠(設楽原)の戦いでは長篠城に籠城し守りきっている。

武田勝頼所用 金箔押朱日輪紋胴丸(丸胴)具足

兜には「八幡大菩薩」の前立。胴には大きく朱塗りの日輪が配されている。

新出の資料を交えての展示。山縣昌景自身のものが少なかったのが不満ではありますが中々に興味深い特別展でした。

山県昌景の碑

設楽原歴史資料館に行く途中にあります。

設楽原古戦場いろはかるた

「山県の最期 胴切りの松に 秘め」

山県昌景はこの設楽原合戦で戦死しています。

この周辺には顕彰碑やいろはかるたの看板がいたる所にあるそうです。

私はこの猛暑と旅の最後とあって他の場所は行けませんでした。

以上、夏の東日本行でした。