(番組HPより、あらすじ抜粋)

今、奨学金の返済に苦しむ若者が急増している。

大学の授業料が高騰し、返すべき奨学金の額が500万円を超えるケースもある中、正社員の職を得られない若者が増えているためだ。

奨学金を貸している日本学生支援機構は一定の期間、返済を猶予する一方、期限を過ぎた若者たちに対しては取り立てを強化し、返済を求めて年間4000件以上の訴訟を起こしている。

非正規の職をかけもちしても返しきれないローンを背負い、途方に暮れる若者たち。

「貸与型(ローン)」ではなく、欧米で主流を占める「給付型(返済不要)」奨学金を国レベルで立ち上げるべきだとの声も高まっている。

若者の可能性を広げるはずの奨学金が、夢を奪いかねない現状をどう打破できるか、その方策を探る。

(http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/74/96/3df2f32a5a3d1ed017ca3324966ebe21.jpg)

■奨学金返済に苦しむ若者の群像

番組は、奨学金利用者の卒業後の生活から始まる。

最初に登場する女性は、まだ卒業して2年。

司書として働くために奨学金を借りて大学に通い、

卒業後は非正規の図書職員として働きながら司書の正規採用の募集を待っていた。

しかし、半年後に始まった奨学金の返済に対応するため、トリプルジョブを余儀なくされる。

10万円ほどの給料から2万円近い返済を行っていかなければならなかったのだ。

結局、彼女は司書の夢をあきらめ、正規職を募集していた診療所で勤めることにする。

「夢を実現するために奨学金を借りたのに、奨学金を返すために夢を諦めなきゃいけないという状況がすごい悲しい」という言葉が印象的だった。

彼女の年収であれば、恐らく猶予などの措置を利用することができたはずだ。

延滞した際の督促・制裁についての周知に力が注がれる一方で、

猶予に関する情報が行き届いていない状態も垣間見える。

もう一人の男性は、雪だるま式に返済額が増えているケースだ。

安定した職に就くことができず、既に猶予の上限期間(5年間)を経過してしまっている。

できる範囲で毎月5000円、10000円と返してきたが、年率10%の延滞金(遅延金)がかさみ、返済残高は借りた額の2倍になってしまった。

余談になるが、賃金の遅延損害金は6%。

労働者に使用者が賃金を遅配した場合よりも、制裁は重い。

後者の男性のような延滞者に対しては、延滞金を課される他に委託業者による取り立て、強制執行などの措置がとられている。

NPO法人POSSE(ポッセ)でもかねてより問題視している個人信用情報機関への登録(いわゆる「ブラックリスト化」)は、既に2386人に対して実施されているそうだ。

督促を行う職員も、「金融事業になってしまうのではないか」と危機感を覚えていた。

■延滞者増加は「構造的問題」

以上のような当事者の報告と、機構の対応を受けて、宮本教授は「学生の支援のための組織が、これだけ回収に力を注ぐのに違和感、危機感を覚える」と一蹴する。

奨学金制度を担う独立行政法人「日本学生支援機構(JASSO)」が取り立てを強化し、ブラックリスト化を導入する根拠は、番組によると主として以下の2点だ。

①採算性の確保

税制の逼迫に対応するため、財政投融資(郵貯)に財源を頼るようになった学生支援機構は、採算をとるように強く迫られるようになる。採算を確保しようと思うと、未納は「あってはならない」ものとなる。

②教育的措置

延滞者がこれ以上多額の借金に苦しまないで済むようにするために、ブラックリストに載せてクレジットカードを使えないようにする。JASSOは教育的措置として有効と考えているらしい。

しかし、宮本教授が指摘するように、21万人以上が3ヶ月の滞納をしている現状では、「返済者のモラルの低下」や「督促の不徹底」などでは延滞額の増加の真の原因をつかまえたことにはならない。

滞納者の多くは低所得者であり、昔ながらの正社員雇用が圧倒的に減った現在に変わらぬ返済行動を期待するのは到底無理だということだ。司書をあきらめた彼女のように、猶予制度も使わずに年収の2割を奨学金の返済に充てるなどという事態が発生していることを、むしろ問題視していく必要があるだろう。

もう一つは、「公教育に対する投資の少なさ」だ。

そもそも他の先進諸国と比較して公教育に対する家計負担分が高い日本においては、

家庭の収入が減れば奨学金を利用する額は高くならざるをえない。

その負担は、低所得の若者にのしかかる。

そうして奨学金を返せなくなってしまう若者にとって必要なのは、本当にモラルをたたき直すことだろうか。JASSOの言うように「借金に苦しまないですむ」ことは、生活していく上で非常に大切だ。だが、それはブラックリスト化によってではなく、奨学金の減免措置によって、あるいは奨学金に依存しなくとも教育を受けることができるような社会保障制度によってすべきだ。

■「金融の投資」ではなく、「未来の投資」を

番組で懸念されていたこと、そして私たちの身近で実際に起きていることとして、

「奨学金は借金だから利用できない」と奨学金の利用、ともすれば進学までもを諦めてしまうケースがある。

アメリカでさえ機会の平等を保障すべく、給付型の奨学金を設けている。

日本のように給付型奨学金を全く設けていない国は、少なくともOECD諸国には存在しない。

家庭が低所得で奨学金を確実に返していく展望が無いために奨学金を利用できないのだとすれば、奨学金は一体何のために存在しているのだろうか。

最後に、宮本教授の話で印象に残ったこと。

「金融の投資」から「未来の投資」へと奨学金を組み替えていく必要があるという発言だったと記憶している。

目先の「採算性」の確保すべく猛進する過程で、日本の奨学金制度が何を失ってきたのか。JASSOや文科省などに対しても、再考を促していく必要がある。

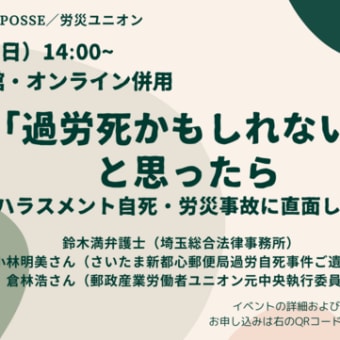

■NPO法人POSSE(ポッセ)は、奨学金問題に取り組んでいます。

NPO法人POSSE(ポッセ)は、奨学金問題に関する取り組みも行っています。

猶予制度の利用の仕方や申請サポートの他、HPでの情報提供や学生調査も行っています。

ボランティア活動に関わりたいという方も、随時募集しています。

興味のある方は、NPO法人POSSE(ポッセ)事務局までご連絡ください。

TEL:03-5779-1890

FAX:03-5779-1891

E-MAIL:info@npoposse.jp

****************************

NPO法人POSSE(ポッセ)は、社会人や学生のボランティアが集まり、年間400件以上の労働相談を受け、解決のアドバイスをしているNPO法人です。また、そうした相談 から見えてきた問題について、例年500人・3000人規模の調査を実施しています。こうした活動を通じて、若者自身が社会のあり方にコミットすることを 目指します。

なお、NPO法人POSSE(ポッセ)では、調査活動や労働相談、セミナーの企画・運営など、キャンペーンを共に推進していくボランティアスタッフを募集しています。自分の興 味に合わせて能力を発揮できます。また、東日本大震災における被災地支援・復興支援ボランティアも募集致します。今回の震災復興に関心を持ち、取り組んで くださる方のご応募をお待ちしています。少しでも興味のある方は、下記の連絡先までご一報下さい。

____________________________________________________

NPO法人POSSE(ポッセ)

代表:今野 晴貴(こんの はるき)

事務局長:川村 遼平(かわむら りょうへい)

所在地:東京都世田谷区北沢4-17-15ローゼンハイム下北沢201号

TEL:03-6699-9359

FAX:03-6699-9374

E-mail:info@npoposse.jp

HP:http://www.npoposse.jp/

コメント一覧

び

kyunkyun

最新の画像もっと見る

最近の「書評・メディア評」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事