【書誌】

本体 縦一八一×横一一一ミリ〔判型は本体と同じ 四六判〕 白色。

本文 二三八頁 一段組。

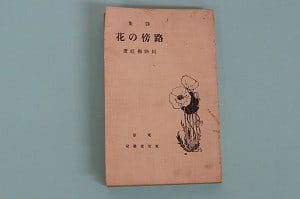

並製本。表紙上部に題字「詩集 路傍の花」、著者名「川路柳虹著」、下部に発行所名「東京 東雲堂発兌」が横書黒インク。右下に、著者自身による芥子の花の意匠が黒インクで印刷。裏表紙中央に、上下逆の小さな「★」印。背表紙上部には、「詩集」が横書、その下に「路傍の花」が縦書、その下に「柳虹著」が横書、下部に「東京 東雲堂 発兌」が横書黒インクで印刷される。目次に「装幀 著者」と記される。巻末広告では、「四六判仏蘭西式仮装綴」とされる。フランス装は、本体より大きい紙の天地左右を折り込んだ表紙で、化粧断ちした糸綴じの本体をくるむ様式。本体をくるんだのちに表紙裏側の折り返しに見返しを挿入するものを本装、見返しを挿入せずに折り返しに糊付けしたもの仮装と区別する場合もある。本来は仮綴じで、購入者が改めて装幀することを前提とするため糊付けしない。『路傍の花』本体は、表紙の折り返しはなく、やや厚めの紙を表紙としたペーパーバック様式である。なお本書には、正誤表が付されている。

【奥付】

印 刷 明治四十三年九月十五日

発 行 明治四十三年九月二十日

定 価 五十銭

著 者 川路誠

発行者 西村寅次郎

東京市京橋區南傅馬町三丁目十番地

発行所 東雲堂書店

東京市京橋區南傅馬町三丁目

電話 本局一六三九番

振替 東京五六一四番

【目次】

路傍の花

月光と薔薇

吐息 彷徨 月光と薔薇 心の花園 顫音 ODELETTE 涙LIED 九月

心の薄暮

私はその聲をきいてゐる 空は吾らの上に晴れてゐる 賞讃 街の雨 薄暮の瞳 屋根の上に 秋 夕 醉人の夜の歌 病兒の夢 夕顔によせて 小徑 赤い月 暮春の光 月しろ あらしの夜 心のはて 丘の上の花 礒の砂松の上 愛 薄暮 鼠 印象 わかれのとき 青い花の瞳 凋落

暴風のあとの海岸 其の他

暴風のあとの海岸 月夜 音 寂定 壁のうちに 小景 室内はもう薄闇い 感覺の瞬時 蒼蠅の歌 人はたゞ歩いてゆく 落葉星の光り 曇天

曇日 其の他

曇日 塵塚 バタの鑵 雨 救 港

白日の悲み

空の果てには吾もみる 畏怖 白日の悲み 壁の土 女の胸 船室

愛と夢と

愛の夢 愛の少女 橘の花のかげ ちひさやかなる胸のうち 愛の砦

南國

さすらひ おもかげの花 梟に あかんさす(ヽヽヽヽヽ) 禮參の歌 死を好む人魚のうたへる歌 燕

【所蔵】

国立国会図書館 ○

日本近代文学館 〇

北海道文学館 高橋留治文庫 ○

京都ノートルダム女子大学図書館 ○

大学図書館所蔵〔昭和女子大学近代文庫、早稲田大学〕

*早稲田大学古典籍総合データベースで画像閲覧が可能

【解題】

川路柳虹の第一詩集である。川路柳虹(かわじりゅうこう 本名誠)〔明治二一~昭和三四〕は、明治四〇年発表の「塵溜」により口語自由詩の先駆者として詩壇に登場したと、文学史上に位置づけられる。その試作は自然主義の影響下になされたものとされるが、詩作を始めたのは『文庫』(明治二八・八~明治四三・八)詩欄への投稿作からである。後には、自然主義の桎梏から解放されることを目指した三木露風主宰の雑誌『未来』(東雲堂書店発行、大正三・二~六)に参加し、象徴派風の詩を発表している。さらに大正末年には、一行一七音で構成する「新律格」を提唱して、無律の自由詩とは相容れない主張を展開した。また、本然主義を唱えて理想主義的な作品を発表するなど、作風は多彩である。

『路傍の花』は著者自身の意匠を用いるが、川路柳虹は、京都の美術工芸学校を経て、東京美術学校を卒業した。後に『アルス美術叢書二三 コロー』(アルス、昭和二)を出版するなど美術評論の分野で活躍している。自身の詩集以外に、岡島敬治訳『レッシングの詩』(東京河野二郎、明治四三)、内海泡沫『淡影』(以文館、明治四三)などの装幀を手がけている。

題名の「路傍の花」については序詩が、序の後、二つ目の中扉の裏に付されている。「傷みもなくて病んだ花よ、/夏の白昼の径に、/光を怖れ、昼を悶んでゐる。/傷みもなくて病んだ路の花よ。」また中扉には、「EXLIBRIS」と上半分に記された、裸体の女性が芥子畑で顔を両手で覆いうつむいている、著者制作の図版が配されている。「EXLIBRIS」は蔵書票の意味。表紙の芥子の花の意匠と合わせてみると、麻薬、退廃、デカダンスなど、病み悩むイメージを表現することがわかる。また、遊び紙の裏に「三木露風氏に贈る」の献辞がある。

序では、近年の詩壇の動向として、口語詩、自由詩について触れ、自作がその試みであり、新しい詩歌の運動につながる詩作だと位置づける。フランスの「詩は自由である」(Vers libres)運動を紹介すると共に、リズム論を展開し、内部の心のリズムが詩に移されれば、見かけは散文であっても詩になるとする。さらに、服部嘉香の「印象律」概念を発展させ、内部に動く律動、「生命」を表現することを目指すべきだという。口語自由詩の先駆者とされる著者だが、この頃から、口語詩もまたリズムが必要であり、リズムは内面の直接的表現であると主張していることに注目したい。

また著者は後の『川路柳虹詩集』(新潮社、大正一〇)序で、『路傍の花』を「印象主義、デカダン気分」と位置づけている。ここで言う「印象主義」は、桜井天檀「独逸の抒情詩に於ける印象的自然主義」(『早稲田文学』明治四一・六)で紹介された、ドイツ印象主義である。「印象的自然主義」と称するのは、印象主義が「情趣を再現するに、情趣を起さしめる当面の現実を露骨に描写する」特徴を取り上げ、対象をありのままに描写するところに、自然主義との共通点を見出そうとしたからだ。印象的自然主義詩人として紹介されるのは、アルノオ・ホルツ、ホフマンスタアル、リヒャルト・デエメルである。

後に川路柳虹は「口語詩と現代詩―所謂口語詩運動と現代詩の関連」(『現代詩の史的展望』河出書房、昭和二九)で、桜井天檀「独逸の抒情詩に於ける印象的自然主義」中に、アルノオ・ホルツの詩作として紹介された、二、三語の短い言葉の組み合わせからなる行を羅列した詩体「電信体(抒情的電信)」に影響を受け、『路傍の花』に収められた「暴雨のあとの海岸」のような詩を作ったと回顧する。「詩の上では自然主義と印象主義とは兄弟関係をもつて進められた」というのが川路柳虹の認識で、「後に自由詩社が生れ、人見東明、加藤介春、三富朽葉らのパンフレットが「自然と印象」と題されたのも這般の消息を語るもの」だと位置づけている。人見東明と加藤介春は、相馬御風と共に明治四〇年三月に早稲田詩社を結成した詩人である。早稲田詩社における、自然主義と印象主義の接合が、その後に結成された自由詩社に受け継がれ、機関誌の名前にも反映したというのだ。「自然と印象」には、「電信体」に似た詩が掲載された。

「暴雨のあとの海岸」を次に紹介する(ルビは括弧内に表記)。

暴風のあとの海岸

白(しろ)――

明(あか)るい海(うみ)のにほひ、

濁(にご)つた雲(くも)の静(しづ)かさ、

白(しろ)―灰(はい)―重苦(おもくる)しい痙攣(けいれん)………

腹立(はらだ)たしいうやうな、

掻(か)き毮(むし)つたやうな空(そら)。

藻(も)――流木(りうぼく)――

磯草(いそくさ)のにほひ。

白(しろ)――

岸(きし)と波(なみ)とのしづかさ。

――忘却(ばうきやく)――夢(ゆめ)――

苦悶(くもん)の影(かげ)――

白(しろ)――

波(なみ)の遠(とほ)くに遠(とほ)くにひゞく

夢(ゆめ)の如(や)うな音(おと)――狂(くる)ひ――嘆(なげ)き―

白(しろ)――

――濁(にご)り――風(かぜ)――

風(かぜ)――

しづかな音(おと)

風(かぜ)――

白(しろ)――