【書誌】

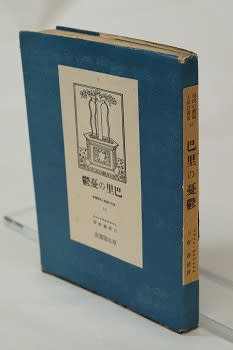

本体 縦二六〇×横一八七ミリ〔判型 二五五×一八二ミリ 菊判〕未綴仮装

函 縦二七〇×横一九五ミリ 薄茶色 身蓋式

本文 三六頁 一段組

仮綴装。本体は綴じられておらず、五台の折丁が、三本の金糸と二本の銀糸で、白の仮表紙に結びつけられている。仮表紙は、先に上下、次に左右と四方を折り込んだ厚紙で、表側にハトロン紙を付す。本体用紙は、「日本限定倶楽部」の文字が下部に漉き込まれた耳付き局紙。初めの折丁は、白紙四頁、金糸が通されている。二つ目の折丁は、八頁の折丁の中に、本文とは異なる薄い灰色の四頁折丁が本扉として挿まれ、銀糸が通されている。この薄灰色の折丁の三頁目の上部には、黒インク右書きで「アルチュル・ランボオ」、薄緑インク右横書きで「醉ひどれ舩」、黒インク右書きで「堀口大學譯」、中央に日本限定版倶楽部の紋章、その下に三行にわたり、黒インク右横書きで「東京」「日本限定版倶楽部」、左横書きで「1934」と印刷されている。本扉となる薄灰色の紙が挿入された次の頁が扉となり、縦書きで「酔ひどれ舩」と印刷され、その裏の頁は白紙、次の頁より本文が始まる。本文は、二つ目の折丁の最後の二頁のみである。三つ目の折丁は八頁からなり、すべて本文が印刷されており、銀糸が通されている。四つ目の折丁は八頁からなり、三頁に本文、次頁が白紙、次頁が奥付、次の三頁が白紙となっており、金糸が通されている。五つ目の折丁は、白紙四、金糸が通されている。

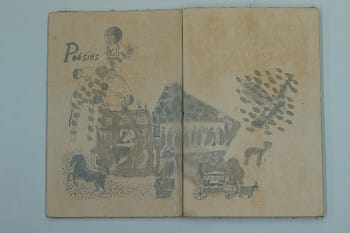

付録として、八頁の綴じ無し冊子が付されている。縦一九六×横一三八ミリ。二葉の挿画と、アルチュール・ランボー(ARTHUR RIMBAUD)「酔いどれ船」(VATEAU IVRE)のフランス語原文が掲載されている。

本蔵書は、『書物』第二年第一冊(昭和九年一月)掲載「日本限定版倶楽部消息」に予告されている「原色挿画」を欠いている。本書の「原書が三百五十部の限定版」で、「アルチュル・ランボオの詩一つ一つに一つ宛の挿画を手彩色で描いたもので大変貴重なもの」だが、これを「原画と見わけのつかない程の十数度刷の木版に移し」たものだという。「作者はFEDER氏木版は木版芸術の大家岩田泰治老」で「日本紙鳥の子紙に移し」たものである。「《この挿絵は額縁用としても立派なものでもし希望者がありましたら十四五枚余分が出来る筈ですから一枚三十銭で、限定出版倶楽部会員に限りお頒ちいたします。》」と同誌に告知されている。

【奥付】

印 刷 昭和九年一月二十日

発 行 昭和九年二月一日

非売本

訳 者 堀口大學

装 釘 秋朱之介

淀橋区戸塚町一ノ四四九

発 行 竹内富子

牛込区山吹町一九八

印 刷 萩原芳雄

製 本 橋本久吉

発行所 日本限定出版倶楽部

東京市淀橋区戸塚町一ノ四四九

電話 牛込四〇一六

【目次】

酔ひどれ舩

【所蔵】

国立国会図書館 ○

日本近代文学館 ×

北海道文学館高橋留治文庫 ×

京都ノートルダム女子大学図書館 ○

【解題】

本書は、日本限定版倶楽部が発行する、堀口大學訳アルチュール・ランボー「酔ひどれ船」限定一五〇部印刷本である。京都ノートルダム女子大学図書館所蔵本は、「第七十五番冊子」である。

日本限定出版倶楽部は、装丁家秋朱之介が設立した会員制の限定出版書肆である。毎月一円を三ヶ月積み立て、一冊発行するという計画だった。本書は、その第一回配本である。ただし、昭和八年一二月に臨時出版として、堀口大學訳レイモン・ラデイゲ『ドニイズ』限定二五〇部がある。秋朱之介(あきしゅのすけ 本名西谷操)〔明治三六生〕は、詩作を志して大正末年より堀口大學に師事し、昭和初めより限定本出版に携わった編集者、装丁家である。(*「堀口大学訳 酔ひどれ船 特製本 伸展社」の項参照)

本書以後に出版された、伸展社版『酔ひどれ船』の本文は、ルビ一カ所の異同以外は、本書と同じ。装幀、組版を改めて出版したことになる。この時期に「酔いどれ船」を単独で出版した例は、他に小林秀雄訳『酩酊船』(白水社、昭和六)がある。これも青山二郎装幀による二三〇部限定出版。これ以前に刊行された翻訳は、『上田敏詩集』(玄文社、大正一二)に収録された、上田敏訳「酔ひどれ船(未定稿)」がある。

以下に「酔ひどれ船」本文、一頁から二頁に掲載された四聯二〇行を示す(ルビは括弧内に示す)。原詩が一聯四行構成になっており、本書では、一聯を一頁に配置している。

非情の河また河と下(お)りゆくに

船曳人(ふなびと)が綱を引く手の覚えいつか失せたり、

喧(ののめ)き喚(をめ)く赭肌(あかはだ)の蛮人等(ばんじんら)、水夫(かこ)を裸になして、

彩(いろど)れる杙に釘付け、射(い)殺して果てたれば、

フラマンの小麥、イギリスの綿花運ぶ我に、

乗組の憂き目など關係(かかはり)もなき空事(そらごと)ぞ。

船曳等去(い)んでより、擾(じやう)々のはたと熄み、

河はわが思ひのままに我を運び行きぬ。

猛りどよめく大海(たいかい)の潮(うしお)のままに、

その冬ゆ、ひた走(は)せたり、幼兒(みどりご)の頑是(ぐわんぜ)なき如(ごと)、

本土(くが)と切れ海底(うなぞこ)へ陥ち沒(しづ)むべう半島なりとも、

かかる激(はげ)しき混沌に曾つて揉まれしことやある。

朝朝(あさなあさな)の海の上(へ)のわが目醒をば嵐の呪ひぬ。

限りなき牲(にへ)の貢を浮ぶてう波の上(へ)にして、

跳りぬ我はコルクの栓よりも身は猶輕(かろ)く、

幾夜さり、行船(ゆくふね)の眠む氣(げ)なる舷燈も顧(かへりみ)ずして。