【書誌】

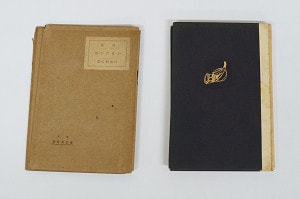

本体 縦206×横160ミリ(菊版) 白色

函 縦209×横165ミリ

本文 342頁 一段組

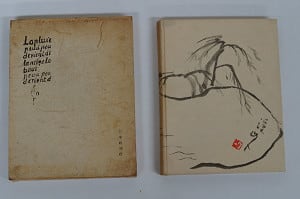

本体表紙から裏表紙にかけて、毛筆による池、柳、月の絵が配され、裏表紙右隅に渓仙の署名と落款がある。装幀は富田渓仙。函の表の上部には赤字で「山内義雄詩集」題字が右横書きで配され、下に大きく、ポール・クロデール自筆の文が印刷されている。函の裏側には左上にポール・クロデール自筆の文が配され、右下に活字で白水社刊行と印刷されている。見返しには和紙を用いている。本文は詩の題名のみ、朱色で印刷されている。本書末尾の記載によると、千部発行されNo.1~80までが「越前産赤口弐号神本」、81~1000までが「別漉きフールス上質紙本」、他に「訳者家蔵本若干部」がある。京都ノートルダム女子大学所蔵本は、「No.616」。

【奥付】

印 刷 昭和八年一二月 五日

発 行 昭和八年一二月一〇日

定 価 二円五〇銭

訳 者 山内義雄

発行者 福岡 清

東京市牛込区矢来町三番地

発行所 白水社

東京市神田区小川町三ノ八

振替口座 東京一一九二二番

電話 神田(二五)三五九八番

印刷者 白井赫太郎

製本者 中野和一

【目次】

アロイジユス ベルトラン

レエドの学生 夕の祈祷 僧坊 十月 水のゆふべ

ステファス マラルメ

秋の嘆き

ジュウル ラフォルグ

懐疑的なる降誕祭 或る夏の日曜日の夕暮れ 嘆きふし風につくれる墓碑銘 なげきぶし

ジャン モレアス

冬 北風はなげいて わたしは啜泣きと わたしの胸は

アンリ ド レニエ

羅馬より 濡れた庭 夜 日のをはり

ポオル フォオル

舟 輪舞 サンリイの朝 麗日 黎明のうた 平野暮色 ボヘミヤ人

アンドレ シュアレス

なごやか

レオン ポオル ファルグ

日曜日 かはたれ 夜の匂ひ

ギイ シャルル クロス

詩

フランシス カルロ

ああ、わたしはお前が好きだ

マクス ジャコブ

空の不思議

ジュウル ロマン

歌 歌

ポオル クロオデエル

日曜日朝の祈祷 シャルル・ルイ・フィリップ 寺塔 夜の町 庭 七月精霊祭 海のおもひ 大地の門 心の廟 十月 十一月 絵画 十二月 雨 鐘 黄ろい時 杖 短唱

シャルル ヴァン レルベルグ

雨はわたしの妹

エミル ヴェルアラン

出立

【所蔵】

国立国会図書館 ○

日本近代文学館 〇

京都ノートルダム女子大学図書館 ○

大学図書館所蔵〔昭和女子大学〕

【解題】

山内義雄(やまのうちよしお)は、本書のフランス詩訳の他、アンドレ・ジッド『狭き門』(新潮社、大正一二年)や『チボー家の人々』(白水社、昭和二四年)で知られる、フランス文学研究者、翻訳者である。

本書は、『現代仏蘭西詩集』(新潮社、大正一〇年)、『仏蘭西詩選』(新潮社、大正一二年)に続く、フランス訳詩集である。それぞれ収録されている詩は重なる部分もあるが同じものではない。本文も改訂されている。『現代仏蘭西詩集』は、「レニエ詩集」「ポール・フォール詩集」「サマン詩集」三章からなる。レニエの詩は三一篇が掲載され、そのうち「羅馬より」のみ本書に収録されている。ただし、題名も本文も共に改訂されている。ポール・フォールの詩は三五篇掲載され、そのうち「舟」「輪舞」「サンリイの朝」「黎明のうた」「平野暮色」「ボヘミヤ人」が本書に収録、題名本文共に改訂されている。

『仏蘭西詩選』は、ベルトランの「レエドの学生」「夕の祈祷」「僧坊」「十月」「水のゆふべ」が共通し、本書には「恋慕流し」が収録されていない。題名本文共に改訂されている。ジャン・モレアスは三作とも共通し、本文はルビなどを修正にとどまる。ポール・フォールは、『仏蘭西詩選』に「舟」「輪舞」のみ収録され、本書収録時にルビのみ修正。ラフォルグは『仏蘭西詩選』には「なげきぶし」のみ収録されている。本文はルビなどを修正。アンドレ・シュアレス「なごやか」、レオン・ポール・フォルグの三作は共通し、一部表記のみ修正されている。ポール・クロデールの詩は、「庭」「十二月」「鐘」「杖」「短唱」が本書のみの収録で、ルビなどを修正している。『仏蘭西詩選』にある「山へ」は収録されていない。また、『仏蘭西詩選』に収録された、アンリ・バタイユ「初霜月」、アルセル・シュオプ「小児十字軍」、ジュール・ロマン「誰かゞ梯子段を下りてゆく」、ジョルジュ・デュアメル「帰来」、アンドレ・スピイル「碩儒」、シャルル・ヴィルドラック「春」、ジャン・リシャール・ブロック「巴里」は、本書に選ばれていない。

山内義雄は、大正一〇年、フランス大使として来日した、ポール・クロデールと親交があった。装幀の富田渓仙は、京都で活動した日本画家で、山内義雄やポール・クロデールと親交があり、ポール・クローデルとの共作による詩画集「四風帖」「雉橋集」を制作している。また『仏蘭西詩選』に挿画二葉を寄せている。

以下にポール・フォールの「輪舞」を示す(ルビ省略)。

輪舞

世界のむすめが手に手をとれば、

海のまはりに輪舞が出来よ。

世界の子どもが水夫になれば

海越えて、その船橋が綺麗に出来よ。

そこで世界の人達が、みんな手に手をとつたなら、

世界のぐるりを一周り、輪舞をどりが出来ませう。