【書誌】

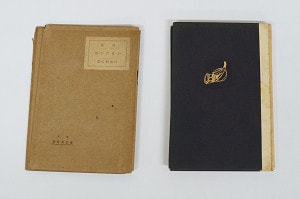

本体 縦一九八×横一三七ミリ〔判型は本体と同じ 中本〕 薄茶色。

本文 四四八頁 一段組。

紙装並製本、角背。表紙全面に、デザイン化された「文学革命の前哨」の題名、下部に著者名「小宮山明敏著」が配される。背表紙上部には、墨書のようなデザインの「文学革命の前哨」が縦書き、「小宮山明敏著」が縦書き二行で配される。裏表紙は下部に、「¥1.20 世界社版」の文字がインさせるされる。

【奥付】

印 刷 昭和五年八月三十日

発 行 昭和五年九月 五日

定 価 一円二十銭

著 者 小宮山明敏

発行者 饒平名智太郎

東京市牛込区市ヶ谷田町三丁目二十一番地

印刷者 渋谷新平

東京市牛込区山吹町一九八番地

発行所 世界社

東京市牛込区市ヶ谷田町三丁目二十一番地

電話 牛込五八六八

振替 東京七五一五八

装幀 岡本唐貴

【目次】

序

序論

第一部 最近代ブルジヨア文学、その没落過程

一、現代作家の傾向について

二、新感覚派論、無意志前派時代を越えて

三、深淵、没落、その意義

四、反動的センチメンタリズム

五、反動思想としてのダダイズム運動批判

六、ブルジヨア文学の最終型

七、形式主義文学の史的位置

八、形式論出発の決定的分析

九、新芸術派の特質、位置

第二部 プロレタリア文学、その発展過程

一、プロレタリア芸術発達史論

(一)序論

一、個人の芸術と集団の芸術

二、内容の革命と形式の革命、研究方法

三、プロレタリア芸術発達史に於ける二つの時代

(二)革命前期小ブルジヨア芸術に於ける特質―主として未来主義、及び表現主義の特質、史的位置及びその影響に就いて

四、未来主義の反動性

五、表現主義の反動性

六、新感覚派、形式主義の反動性

(三)プロレタリア芸術に於けるロマンテイズム時代

七、革命前期プロレタリア芸術に於けるロマンテイズム

八、革命直後プロレタリア芸術に於けるロマンテイズム

(四)プロレタリア・レヤリズム――及びその今後に於ける発展型に関する考察

九、プロレタリア・レアリズム(その一)

一〇、プロレタリア・レアリズム(その二)

二、無産派芸術家諸団体分裂の意義

三、日本文学の位置

一、文学の大衆性について

二、文学における言葉の問題

三、現代プロレタリア文学作品の内容的再評価

四、プロレタリア詩論

五、プロレタリア文学形式の実際的進路

六、観点の正しさの重要性

七、ソヴェート前衛文学と日本プロレタリア文学の現段階

八、プロレタリア文学の発生、発展過程

一、ブルジヨア文学は如何にして崩壊してゆきつゝあるか

二、自然発生的プロレタリア文学より「目的意識論」提唱まで

三、社会民主主義文学と××主義文学との闘争

九、プロレタリア・レアリズムの現段階

第三部 プロレタリア文芸批評論

一、プロレタリア文芸批評論

一、ブルジヨア自由主義的文芸批評、社会民主主義的文芸批評、××主義的文芸批評

二、社会的分析に於ける条件――及び作家との党との関係

三、内容批判における条件

四、その他現段階におけるプロレタリア文芸批評の特殊的諸問題

二、芸術価値の問題

一、平林主義の本質

二、文学作品評価基準の問題に関して

三、我々はマルクス主義文学を如何に解すべきであるか

四、文化継承論の本質について

附、最近の同人雑誌

三、マイスキー氏の所論について一二

四、無階級芸術について

五、大正十四年度文壇の概観

一、新感覚派について

二、生田長江氏の存在

三、コント

四、新人生派といふもの

五、雑文雑誌のこと

六、文芸批評壇の現状、及び今後

七、現文壇の三分野の反映

八、新春文壇の諸現象

一、文学の内容を喪失しようとする者

二、未だ内容の貧しき者

三、文学に自信を失へる者

九、片上氏の『文学評論』

一〇、文学史家としてのコーガン

一一、『壊滅の鉄道』、『絶望の歌』、及びその他

一二、『施療室にて』

一三、『蟹工船』について

一四、陳情と革命前哨

一五、レーニンと芸術

附録 ロシア文学研究

一、ロシヤ文学批評史に於ける純文学的批評時代

二、ロシヤ文学の知k等、特質に就いて

三、アンドリエーエフの生涯と芸術

四、最近ソヴエート文壇の動勢

【所蔵】

国立国会図書館 〇

日本近代文学館 〇

京都ノートルダム女子大学図書館 〇

大学図書館所蔵〔京都大学人文科学研究所、群馬大学、茨城大学、同志社大学、大阪樟蔭女子大学 跡見学園女子大学 他〕

【解題】

小宮山明敏は、昭和初期に活躍したプロレタリア文学批評家である。マルクス主義に基づく歴史認識により、同時代の文学を積極的に批判した。同時期のブルジョア文学の限界を指摘すると共に、プロレタリア文学の歴史的意義を明らかにするためである。『文学革命の前哨』は、一九二五年から一九三〇年に発表された批評をまとめた、小宮山明敏唯一の著書である。小宮山明敏は、一九三一年に亡くなったため、自著は一冊のみ残された。出版物では他に、リベヂンスキイ『一週間』(平凡社、一九三〇・三)などロシア文学の翻訳がある。

小宮山明敏の著作は多いとは言えないが、後に『現代日本文学全集94 現代文芸評論集(一)』(筑摩書房、一九五八・三)に「新感覚派論、無意志前派時代を越えて」(『主潮』第七号、一九二五・九)「現代作家の傾向に就いて」(『新潮』一九二七・一)、『日本現代文学全集107 現代文芸評論』(講談社、一九六九・七)に「無産派芸術家諸団体分裂の意義」(『創作月刊』一九二八・四)、が再録されている。また、三好行雄・祖父江昭二編『近代文学評論大系第6巻 大正期Ⅲ・昭和期Ⅰ』(角川書店、一九七三・一)に、「陳情と革命前哨、及び形式の問題」(『文芸レビュー』一九三〇・一)、平野謙・山本健吉・小田切秀雄『現代日本文学論争史 中巻』(未来社、二〇〇六・九)には「新藝術派の特質、位置」(『新潮』一九三〇・七)が収められた。

特に、中河与一、片岡鉄平、横光利一ら新感覚派を批評した「新感覚派論、無意志前派時代を越えて」で、同じく新感覚派の中河与一、横光利一が「形式によって内容が決定される」と提唱した形式主義文学論を批判した「形式主義文学の史的位置」(『新潮』一九二九・二)など、モダニズム文学をブルジョアの限界という視点から批判した著作で知られる。

『文学革命の前哨』は、プロレタリア文学の歴史的発展を、ブルジョア文学の没落と対比するモチーフから論じられた著作を集めたものであり、その後の、プロレタリア文学史観から、日本近代文学を見直すテーマへとつながるものである。