この時期の奈良公園は大混雑・・・・

木々の色づきに加えて正倉院展、阿修羅像の公開などなど・・・

平日ならばいいだろうと出かけたら・・・修学旅行もシーズンです

秋の奈良公園界隈をスナップしてきました・・・

春日大社の境内で見つけた大木

ええ!木の幹から竹が伸びています

どうなっているのか???

「ムクロジ」の木・・・実は羽根突きの球、数珠に使われるとか・・・

最後は阿修羅像のポスターで・・・

この時期の奈良公園は大混雑・・・・

木々の色づきに加えて正倉院展、阿修羅像の公開などなど・・・

平日ならばいいだろうと出かけたら・・・修学旅行もシーズンです

秋の奈良公園界隈をスナップしてきました・・・

春日大社の境内で見つけた大木

ええ!木の幹から竹が伸びています

どうなっているのか???

「ムクロジ」の木・・・実は羽根突きの球、数珠に使われるとか・・・

最後は阿修羅像のポスターで・・・

日野椀は・・・滋賀県蒲生郡日野町にて日野椀は作られています。

日野は安土桃山~江戸中期にかけて、全国的にも知られた漆器の大産地でした。

蒲生氏郷公の奨励により木地師、塗師が集められ・・・近江日野商人の最初の商品目として各地に販売されていました。

最盛期には全国シェアの1/3ほどの流通量があったと言われています。

こんな日野椀も時代と共に衰退し、江戸末期には途絶えてしまいました。

その日野椀を現在に蘇らせ再び日野町の特産品とするべく・・・

北川高次さんや地域の方々の努力で2004年に復興されました・・・

今回縁があって・・・北川高次さん(写真)の仕事場を訪問させていただきました・・・

北川高次さんは日野椀の復興に当たり・・・生活の中で毎日使ってもらえる丈夫な漆椀を目指して研究を重ねられ・・・

製造行程に工夫を加えて・・・毎日の食器洗浄機にも耐えうる保育園の給食食器としても使ってもらえるような・・・

新しい日野椀を完成されました。

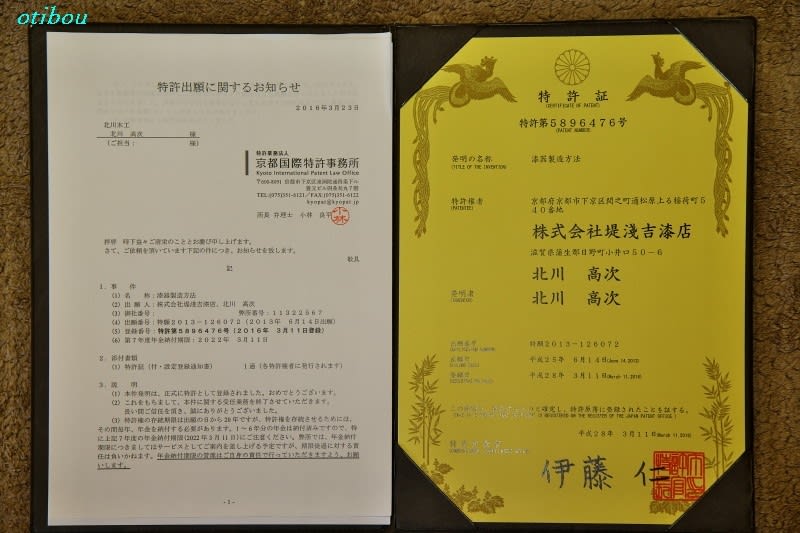

製造行程の研究成果については新しい発明として特許も認められています・・・

そもそも日野椀の起こりは・・・

惟喬親王がこの地に滞在されたときに椀造りの技術を住民に伝授されたという言い伝えがあります・・・

そこで北川さんに・・・この近くに惟喬親王を祀っている祠はないか聞いてみると・・・

「あります ・・・案内しましょう」とのことで・・・・ご一緒していただきました・・・

道誉桜のあるこの寺院は正式には清瀧寺徳源院(せいりゅうじとくげんいん)と呼ぶ

昔は参道の両脇に多くの塔頭が並び建つ大きな寺院だったようだ・・・

今は参道に民家が並び桜並木となっている

この寺院も明治時代の廃仏毀釈の影響を受けたのかもしれない・・・

境内にある三重塔・・・滋賀県有形文化財

参道の桜並木はもう見ごろが過ぎていて写真にならず仕方なく根元の花をスナップ

参道入り口付近に塔頭らしき寺院があったので寄ってみたが・・・・

石堂寺(せきどうじ)・・・天台宗の寺院の様でした

付近は伊吹山の麓・・・新幹線と東海道在来線が接近しその間に桜並木

時間的に余裕があったので列車を待ってみた・・・

常滑のやきもの散歩道に隠れている6匹の「しあわせの招き猫」を探してきました

初めて見つけて驚いたのは・・・何と小さいこと

案内所でおおよその地図は頂いたのですが・・・

余程注意深く探さないと見つからないものもありました。

以下は通常の招き猫・・・・