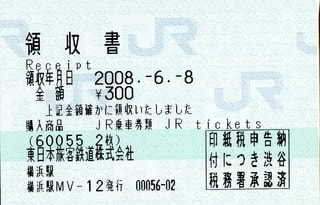

これもマルス券かと問われると微妙なところではありますが、こちらでは立派にマルス券の扱いをしたいと思います。横浜駅きた改札に設置されているMV30型で乗車券150円区間(往復券)を購入した時に合わせて領収書も発行させてみました。券面を見ると3万円以上の領収書に必要な収入印紙を貼る際に適用される「印紙税申告納付につき渋谷税務署承認済み」と印字されています。これはMVで3万円以上でも以下でも領収書を発券すると最初から定型で印字される様式となっているのでしょう。今回、乗車券300円の領収書でもこのような定型文が見られると、何か大きな買い物でもしたかのような感覚にもなりました。さらに、この「渋谷税務署」の表示も発券するJR各社の支社が違えばその管轄となる税務署名も違ってくるのでしょう。横浜駅で渋谷税務署というのはJR東日本の本社管内での関係なのでしょうか、そのあたりを調べてみるのも面白いかもしれません。このように、窓口のJR職員が操作するマルスと、ほぼ同じ機能を持ち合わせるMV端末はJR職員に嫌な顔されずにマニアックな発券も自由に出来ますので、乗車券以外に思わず領収書も発券して余計なマルス券を手にしてしまいました。MVでも個室指定券や瞬殺するSL列車などの臨時列車、複雑な経路の乗車券などを操作して購入出来るようになればもっと良いのですが、このような輩が多くなってMVを占領し、ビジネスマンなどがすぐに買いたい新幹線指定券などが買えなくなってしまうを防いでいるのでしょうか(笑)

新幹線であり新幹線でない線があります。博多南線です。山陽新幹線の博多から博多南までの間、元々は博多総合車両所までの線路があり、その車両所のすぐ脇に駅を作って博多南駅として営業しています。構造物や線路規格などは九州新幹線へと繋がる物でもあり、将来的には新幹線区間になるのでしょうが、現在のところ正式には新幹線区間では無いので、新幹線の車両を使いながら在来線扱いとなり、この区間を乗る場合は「特定特急券」が必要となります。しかも特定特急券とは言え料金は100円です。乗車券190円と特定特急券100円で新幹線に乗れます。 このような線に、上越新幹線越後湯沢~ガーラ湯沢間も乗車券プラス特定特急券100円で乗車出来ます。この特定特急券の発券には博多南駅の自動券売機もありましたが、その横に併設されているJR九州の旅行センターにあるマルスからの発券で、博多南線はJR西日本管轄ですので(6-タ)となりました。

ELSLみなかみ物語号が平成12年1月6日から8日の間、上野―高崎―水上間で運転された時の指定券です。客車は磐越西線で使用されている「ばんえつ物語号」仕様の12系を使用して、上野―高崎間はお召し機であるEF5861が牽引しました。高崎―水上間は通常のSL奥利根号同様SLが牽引しますがこの時はD51498ではなく普段は秩父鉄道で使用されているC58363で運転されました。この運転に先立って2000年末のC58363が試運転をしましたが単独での牽引力不足から高崎までの運転予定だったEF5861が次位補機になる形で引き続き運転され、C58363との重連で水上まで運行されるという、電機機関車のゴハチと蒸気機関車のゴハチが重連という夢のような列車でした。この列車は上野からEL牽引で始まっている所からか、列車名にELが先となり、ELSLとなっているのも興味深いところです。現在では牽引する機関車もそのときによって違う車両になっていますが、高崎-水上間のSL区間はD51498が牽引しています。

今から7年前、平成13年10月に只見線でSLが復活運転された時の「SL&DL会津只見号」のマルス券です。現在でも真岡鐵道のC11325がJR東日本管内を所狭しと出張して各線で運転されておりますが、真岡鐵道以外でC11325と言えば只見線でしょうか。この時は運転初年度というか、まだ試行錯誤的な要素も数多く、只見線でSL運転される事自体が大きな事件となり、平成13年10月6~8日の3連休で運転される事になりました。この3連休で運転初日の10月6日と8日が会津若松-会津川口間まで、そして中日の7日だけが只見まで運転されました。しかも往路はSL運転でしたが、復路は最後尾に連結されていたDE10による牽引でC11はそのままぶら下がりで戻る列車となり、列車名も「SL&DL」となったのです。翌年から全日只見までの運転となり、只見での転車台整備も行って往復SL単体で運転されるようになりました。さらにその2年後の2004年2月には真冬の只見線での運転が実現され、この時に再び後部にDLも連結され、SL&DLとなりましたが、これ以降、冬季での運転はされていないまま現在に至っています。運転初年度もそうですが、この時の指定券は瞬時に売り切れとなり、只見線に限らずSL列車の人気も高いようです。

こんな列車があったのか・・・と思わせるような名前ですが、過去に本当にあったのです。中央東線開業90周年を記念して運転された快速ムーミンすわ号は平成7年11月に運転されましたが、最初は、ただ撮影だけしようという計画でしたが上諏訪までの乗車券を買うついでに、冷やかし目的で聞いてみたらマルスから指定席券が出てきたので、思いがけずEF55牽引の客車列車で旅が出来ました。今ではEF55の運転はEF5861と同様に事実上難しいと思われますが、EF55の愛称名である「ムーミン」の名前をそのまま列車名にしてしまったこの当時のJR東日本は、今は遠くになりにけり(笑)と言った所でしょうか。

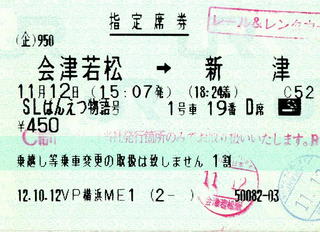

乗車券や座席指定券ではありませんがマルス端末では色々なイベント券が発券できます。その中でイベント券ではありませんが駅レンタカー券も発券でき、券面は使用する区間も表示されるので、乗車券類に似ています。しかも駅レンタカーの営業所の所在地も詳細に表示され、札幌駅のような大きな駅の場合は出口が多数あり駅レンタカー営業所がわかりづらい為か東側高架下と補足説明も表示出来るようです。レンタカーのクラスやAT/MT指定なども予約段階で確定出来たり、レール&レンタカー切符も同時発券出来るJRマルス端末と連携出来る強さもあります。個人的に駅レンタカーの予約もマルス券で出てくると安心してしまいます(^^ゞ

懐かしの夜行列車シリーズは休止して再びマルス券です。今回は真岡鐵道で運行されている「SLもおか」のSL整理券です。SL整理券は指定券と同様に乗車日の1ヶ月前からJRのみどりの窓口で購入できます。「SLもおか」は50系客車3両で運行され、座席指定では無く座席定員制で乗車出来る列車なので整理券方式をとっていると思われます。座席の人数分だけ整理券を発売する格好です。ただ、1号車・2号車は人数分のSL整理券をJR窓口(もちろん真岡鐵道の窓口)でも発売していますが、3号車は途中の無人駅からの乗車を考慮してSL整理券の発売分以外の乗車客をこちらに誘導しているようで、いわゆる「車掌売り」の予備席みたいな格好です。SL整理券なのですがマルス券面は企画切符の様式となり、120mmの横長な切符となり、1号車か2号車か、乗車する車両だけを指定され、その後は車内のどの座席に座っても構わないようになっています。指定はされていませんが座席定員分しか整理券を発売しないので必ず座れるようにはっていますが、途中無人駅からの乗車客が整理券を持たずに1号車・2号車に乗車すると整理券発売以上の乗客が発生してしまうので、そのような時に3号車があるのでしょう。同様な方式では秩父鉄道の「SLパレオエクスプレス」でも整理券方式をとっていますが、こちらは指定席の設定もあるので自由席はこのような乗車整理券ですが、指定席は座席番号が表示されています。

また緑色の切符で恐縮ですが今回は一葉券です。乗車券と特急券・グリーン券が一枚の切符に全て収まっているものですが、最近では個室指定券を除きこのような一般的な特急指定席券での一葉券は自動改札をそのまま通れるように定期券サイズの85mmの切符で発券されるので、このような横長の120mmサイズで個室の指定券では無く座席の指定券では普通に発券されるだけでは余り見られないタイプになりました。乗車券と指定券の区間がほぼ同じなのでこの画像の券面では指定区間は「上野」までで、カッコ書きで都区内と表示され、この都区内が乗車券の行き先となっています。そしてその乗車券の有効期間も併記され、指定列車に乗らなかった場合でも乗車券は有効期間内であれば使用出来る切符となります。この画像の切符に関して見ると、上越新幹線の「あさひ」のグリーン券です。この当時の上越新幹線は最速列車が「あさひ」で各駅停車タイプが「とき」となっていて、現在では最速タイプが「とき」なのと、現在では「あさひ」という列車名は消滅しています。さらに、この当時はまだ東京まで開業していないので終着が上野になっているのも懐かしいです。この「あさひ308号」はその当時200系新幹線が240km/h運転を行う最速列車で新潟→上野間を1時間58分運転でした。

緑色のマルス券で恐縮ですが、早くもネタ切れな感もあり、ここからは古いので茶を濁す手段もやっていこうかと(汗) そんな中でも懐かしい雰囲気が残るのが「大垣夜行」と呼ばれていた東京発大垣行きの普通列車です。列番が345Mで「さん・よん・ご」と語呂が良かったので覚えやすかった列車でした(末期は375Mになっていました)。今の「ムーンライトながら」の前身にあたる列車です。この列車にはグリーン車が2両連結されていて東海道本線の東京口普通列車と同様の組成に近いまま大垣へ行く長距離列車でしたが使用車両が165系という急行形電車でグリーン車もサロ165が2両連結され、一段と豪華さを放っていました。しかし普通列車ではあるものの、その当時の普通列車では臨時列車などを除けばグリーン指定席は無かったと記憶しており、現在の「ムーンライトながら」のように全車指定席というものでは無く、普通車・グリーン車の全車自由席であったので、グリーン券を購入していても100%座れる保証は無く春・夏休みシーズンなどは発車数時間前から並んでおく必要もあったりしました。しかし青春18切符ではグリーン車には乗れない規則でしたのでグリーン車も自由席とは言え普通車に比べると競争率は低かったと記憶しています。さて、このグリーン券の券面を見ると値段の下に小さく「税1割共」と表記されています。これは消費税が導入される前のものでグリーン券には通行税が適用され、このような税として徴収されていました。グリーン料金は現在と同じく距離によって価格が異なっていましたが、この当時でも東京-大垣間が通しで最遠の普通グリーン料金となっていました。さらにこの切符は発行が(3-タ)という事で東京駅発行でもJR東海の窓口で発券されたもので、切符の地紋はJR仕様ではなく国鉄仕様、昭和62年発行という事で、このあたりも稀少なグリーン券に仕上がっています。

知る人ぞ知るマルス発券がややこしい?小田急新宿-JR東海沼津までを結ぶ特急列車です。あさぎり号の指定席はJRのマルスに収容されておらず、小田急のシステムコンピュータ(「SRシステム」と称されるコンピュータのようです)に収容されているようで、JR線と乗り入れしていてもJR東海の御殿場線へ乗り入れる関係でJR東日本などは関係ないと言いたいのか、JR東海以外のマルスでは指定券を直接発券出来ません。JR東海のマルスだけは小田急のシステムとオンラインされており、マルスで発券できます。JR東海以外の窓口では、一旦座席を確保してから手入れで席番を切符券面に記入する形になります。そのため、JR東海以外の窓口ではあさぎり号の指定券を買うと発券に時間が掛かるようです。JR東海で発券するあさぎり号の指定券は2枚発券され、指定券と特急券に分けられ、指定券には席番が記入され料金は***で記入されません。特急券に料金が記されて指定したあさぎり何号かが表示されています。様式はJRの指定券ですが指定券の券面右上には小さく数字が羅列されていて、これは小田急の窓口で発券した時に同じく印字されるもので、よく見ると数字には法則のようなものも読み取れます。更に、JR東海管内発行の記号である(3- )の表示には小田急線までの特急券ですが他社線記号の(3-タ)とはならない所も注目です。これはあくまでJR線の各旅客会社線別表記になっているようです。また、JR東海以外のJR窓口で発券すると1枚での特急券となり右上の数字表示も無い券面になるようです。全車指定のあさぎり号ですが、沼津-松田間のみの乗車の場合、自由席も設定され、6号車の空席に座るという措置も取られています。沼津駅では6号車のドア付近に発車前に駅員による自由席特急券の立ち売りもあり、この特急券は車内補充券のような様式でこちらも気になるところですが、沼津から松田まで行くのにあさぎり号に乗るような急用のケースもあまり無い時のでこれを利用する人は少ないと思われます。

またも現在は発売されていないトクトク切符で恐縮ですが、平成11年からJR北海道でC11171号機が復活して初めてSL列車として留萌本線で運転されたSL「すずらん」号ですが、これに関連して札幌発着のフリーきっぷが発売されました。札幌から留萌本線までの往復乗車券と札幌-深川までの特急指定席、さらに留萌本線で運転されるSL「すずらん」号の指定席が全て利用出来るお得な切符でした。往復フリータイプの企画券でSL列車の指定席も追加料金無しで利用出来るというのは画期的でした。JR東日本管内で発売される土日きっぷや三連休パスなどを利用して任意にSL「ばんえつ物語」号などの全車指定のSL列車の指定席を受ける事も出来ますが、このSLすずらんフリーきっぷでは、SL「すずらん」号の指定席券をみどりの窓口で0円発券してもらうだけで利用出来ました。JR北海道のSL列車の指定席料金は通常510円ではなく、独自の値段設定で800円となる場合が多く、このSL「すずらん」号も指定席料金は大人800円でした。そう考えると今の時代と比べると当時のJR北海道としては大盤振る舞いだったと思います。さらに札幌から深川までの特急も指定席が利用出来ました。現在は平成18年9月10日の運転をもってSL「すずらん」号自体が運行を取りやめ(プレス発表では「休止」という扱いになっているようです)ており、この切符の存在も消滅してしまいましたが、これに似たような切符で函館本線で運行されているSL「ニセコ」号でのフリーきっぷもあり、札幌発着で余裕十分に日帰り出来る範囲でのフリーきっぷの発売には意欲的のようです。ただ釧網本線で運行されるSL「冬の湿原」号などにはこの様なトクトクきっぷの発売はさすがに無かったようで、類似したものであると「知床Vきっぷ」を利用した形態になるかと思います。どちらにしてもJR北海道でのSL列車に対して有効に楽しめるような切符がある事は喜ばしい限りです。

表題の通り、JR線と駅レンタカーを同時購入したときに発売される割引きっぷです。クルマを運転する方で鉄道旅行が多い方には有名?な割引切符ですが、割引という事でこの切符にも色々と利用条件があります。JR線を通算201キロ以上乗車すること、乗車駅から駅レンタカー営業所最寄駅が最短距離で51キロ以上ある場合、JR線と駅レンタカーの料金が割引となります。片道・往復・連続乗車券などは問わず。JR線の割引は特急券1割引、乗車券が2割引というのが駅で良く見かける宣伝ポスターなどに表記されている割引率ですが、その他にこの投稿に使用した画像の通り、普通列車(快速列車)の指定席券も1割引となります。この場合、指定料金は510円ですので、その1割は459円で端数切り捨てで450円となり原価が安くても1割引いて約60円引きをしてくれます。特急列車だけの割引になる訳では無く、運賃以外の「料金」はほぼ1割引ですが、A寝台やA・B寝台共に個室を利用するとその料金は割引にならず、寝台は開放B寝台のみ、グリーン車も列車種別を問わず個室は割引無しという条件となっています。この画像の切符は、あくまで「レール&レンタカーきっぷ」という事で企画切符と判るように左上に(企)と印字されています。一見、ごく普通の指定席券にも見えますが、払い戻しや変更などに制限がある事が見え隠れしています。さらに、利用するレンタカー営業所はきっぷの経路上にある必要があります。ただし、駅レンタカー使用後、3日以内にJR線に乗らなくてはなりません。このように割引切符には安くなっている代わりに色々と条件を付けて利用する事になるので、目的に合わせた割引切符を選ぶ事が旅行費用を安く抑えるポイントになるでしょう。

続いては企画切符のご紹介です。この切符は「ふたりの北東北・函館フリーきっぷ」と銘して男女2人で同一行程限定で使用できる企画切符です。私は嫁さんと函館・青森・秋田と有効に巡ってきました。ただ、現在では発売していません。フリー範囲は券面をご覧頂く事にして、この切符の特徴としては前述のとおり男女2人で同一行程を巡る事に特化したもので、こうした限定規則としては珍しいと思います。最初にこの切符が登場した時には「ふたりの北東北フリーきっぷ」という名称でフリー区間には函館が入っていませんでした。その時の値段は2人で44000円だったと思います。そしてフリー区間に函館を入れて価格改定の後、2人で48000円になりました。この切符はJR東日本が出した企画切符なのにフリー区間がJR北海道の函館までOKとなり破格の切符です。JR北海道としてはどう思っているのか判りませんが、どういった配分になっているのでしょうか気になる所でもあります。往復には東京都区内から東北新幹線→一ノ関以降のフリー区間は指定席も乗り降り自由とし、フリー区間の秋田新幹線では全席指定の為に秋田新幹線に入っても指定席が利用出来てとても使い勝手の良い切符でした。さらに東北新幹線経由以外にも、寝台特急「あけぼの」に限定して高崎・上越・羽越本線経由でフリー区間に入る事も出来て、「あけぼの」のB寝台(ソロを含む)に指定を受けて乗車する事も出来ました。このような破格の企画切符を出しておきながら、現在ではフリー区間を「秋田・大館フリーきっぷ」と「青森・函館フリーきっぷ」と2分割して、それぞれ価格を下げて有効日数を増やすという微妙な設定になったフリー切符に変わりました。「ふたりの北東北・函館フリーきっぷ」では秋田から青森までフリー区間だったのに、フリー区間を分割された事で、それぞれの目的地相互間の行程が限られ、さらに「秋田・大館フリーきっぷ」では秋田新幹線「こまち」の指定席利用は出来ず、フリーきっぷでは立席扱いで空席のある所に座るようになったりと、利用には色々と制限が出来てしまったのが非常に残念です。

まずは記念すべき第1投稿から。

奇跡的に取れたカシオペアスイートの1号車1番つまり最後尾の展望スイートの寝台券です。ここでは敢えて発行駅を伏せさせて頂きますが、この駅では指定券の事前受け付けを行ってくれる駅でみどりの窓口が朝に営業開始する直後に申し込み、その日の10時に叩いて貰ったものです。まさか本人不在のままカシオペアスイートの寝台券が取れるとは思いませんでしたので、夕方に仕事から帰って寄ってみてビックリです。噂ではカシオペアの展望スイートは取れるどころかマルスに入っていないんじゃないか・・・とか、JR内部で優先的に押さえられている・・・とか、様々な憶測が飛び交ったりしますが、こうして一般窓口にて10時ジャスト打ちで発券出来た窓口氏に感謝です。中にはマルスの口座設定でカシオペアの展望スイートの発券のやり方も不明な駅員氏も居るので、それだけで「満席ですね・・・」と終わりにされてしまう事もあるので、しっかりと稀少列車の寝台券を手に入れた事は嬉しい限りです。さらに列車名にはカシオペアスイート(展望室)と書かれており、他のメゾネットスイートなどには無い(展望室)という別列車扱いなっている所が希少性を高めています。もちろん、実際に嫁さんと乗車して来ましたが、下りの上野発の展望スイートですので後方視界を思う存分楽しめ、それはそれは至福のひとときでした。

奇跡的に取れたカシオペアスイートの1号車1番つまり最後尾の展望スイートの寝台券です。ここでは敢えて発行駅を伏せさせて頂きますが、この駅では指定券の事前受け付けを行ってくれる駅でみどりの窓口が朝に営業開始する直後に申し込み、その日の10時に叩いて貰ったものです。まさか本人不在のままカシオペアスイートの寝台券が取れるとは思いませんでしたので、夕方に仕事から帰って寄ってみてビックリです。噂ではカシオペアの展望スイートは取れるどころかマルスに入っていないんじゃないか・・・とか、JR内部で優先的に押さえられている・・・とか、様々な憶測が飛び交ったりしますが、こうして一般窓口にて10時ジャスト打ちで発券出来た窓口氏に感謝です。中にはマルスの口座設定でカシオペアの展望スイートの発券のやり方も不明な駅員氏も居るので、それだけで「満席ですね・・・」と終わりにされてしまう事もあるので、しっかりと稀少列車の寝台券を手に入れた事は嬉しい限りです。さらに列車名にはカシオペアスイート(展望室)と書かれており、他のメゾネットスイートなどには無い(展望室)という別列車扱いなっている所が希少性を高めています。もちろん、実際に嫁さんと乗車して来ましたが、下りの上野発の展望スイートですので後方視界を思う存分楽しめ、それはそれは至福のひとときでした。