現在、仕事の関係で上海に滞在する日が多いのですが、

以前から上海の歴史についてはかなり興味を持っていたこともあって、暇なときに上海の街を歩き歴史探索をしています。

(趣味がかなりオッサン化してきてる…)

上海の歴史といっても、上海が歴史の表舞台に出てきたのは、今からちょうど170年前。

中国四千年(最近中国人は五千年と言い出してる)の長い歴史の中では、ほんの短い時間でしかない。

現在の上海は、中国で最も発展した経済都市であり、世界の巨大都市のひとつでもあります。

なぜ上海が短い歴史の中で巨大都市としてここまで発展してきたか――。

その発展の素地は、上海の歴史が始まった170年前、租界という場所から始まりました。

上海は日本との関係も深い都市でもあります。

数年前にニューヨークを抜いて海外に住む日本人が一番多い都市となりました。

現在、短期滞在者も含めて10万人近くの日本人が上海にいると言われていますが、

じつは今から67年前の1945年(昭和20年)にも、10万人以上の日本人が上海に住んでいたのです。

現在の外灘(バンド)。

上海歴史散策の第一回目は、戦前に上海で多く住んでいた日本人たちとも縁が深い場所を訪れることにしました。

その場所は、通称「ガーデンブリッジ」(正式名:外白渡橋)と呼ばれる、橋です。

ガーデンブリッジと奥にそびえ立つ租界を代表する22階建てビル、ブロードウェイマンション(1934年竣工)。

ただの橋なのですが、上海の歴史の始まりとともに、上海の発展を見守ってきた歴史ある橋でもあります。

1840年のイギリス・中国とのアヘン戦争の結果、イギリスが勝利し1842年に南京条約が結ばれました。

その結果、香港の割譲とともに、鎖国していた中国の5つの港が開港されました。その一つが上海でした。

当時上海は、蘇州・杭州・南京などの歴史ある主要都市がひしめく中国江南(長江南部)地域においては

一地方都市にすぎませんでしたが、港町としての利点に目をつけたイギリスが、ここ上海を貿易港として開発しました。

イギリスは、「租界」という中国の主権が及ばない租借地を設置して港湾・都市開発を進めました。

さらにフランス、アメリカなどの欧米列強国もそれに続き、上海を流れる長江の支流・黄浦江沿いを中心に街が広がっていきました。

もちろん、上海には県城、南市などの中国人が昔から住むエリアがありましたが、

イギリスやフランスが設置した租界とは隔離されていました。

租界が設置されて間もなく、イギリス租界とアメリカ租界は合併し、「共同租界」(International Settlement)ができました。

これで、上海には、共同租界、フランス租界の主に2つのエリアができ、この状態は租界が無くなるまで続きました。

ガーデンブリッジ周辺の位置関係。

最初の「ガーデンブリッジ」は、租界ができて間もない1856年に黄浦江との合流地点に近い蘇州河に架けられた木造の橋でした。

その後、1907年(明治40年)に鉄骨橋に架け換えられ、今も残るガーデンブリッジの姿となりました。

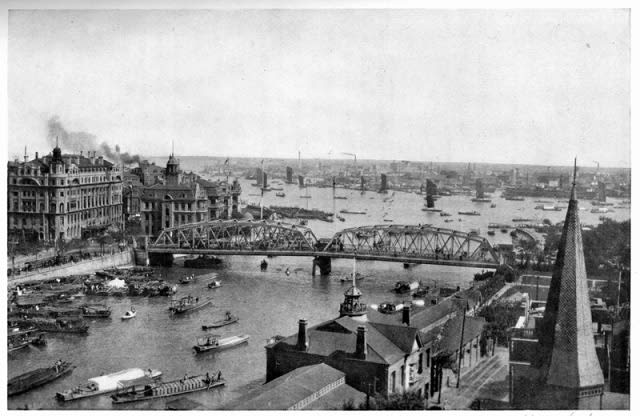

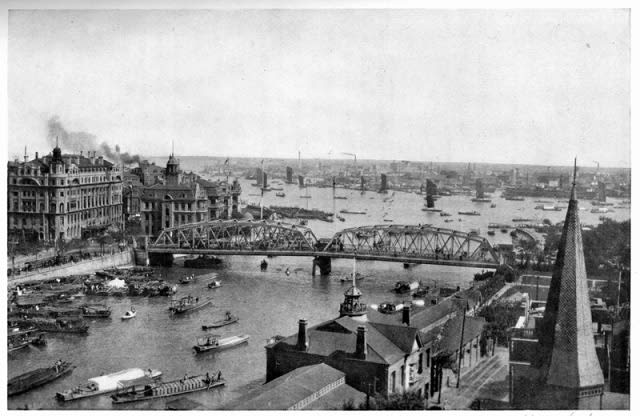

1910年(明治43年)ごろのガーデンブリッジ。

共同租界は、旧イギリス租界が面積の大部分を占めており、居住する外国人もイギリス人が一番多かったのですが、

やがてアメリカ人、イタリア人、ドイツ人など欧米人をはじめ、インドやフィリピン、インドシナなどから来た植民地地域の人々など、

世界各国の人々が集まり無国籍地帯となっていきました。

もちろん、中国人も租界に数多く住んでいました。

そして、地理的に一番近い日本人も多数上海に移住してきました。

租界・上海を一番最初に訪れた日本人の一人が、幕末の志士・高杉晋作です。

高杉晋作が上海を訪れて間もなく、日本は明治維新によって近代化の道を進みます。

明治期に入り、日本と上海を結ぶ定期航路が出来て、自由貿易都市・上海で一旗上げようとする日本人が多数上海へ渡っていきました。

明治末期にはすでに2万人の日本人が上海の租界に住み、租界に住む外国人の中ではイギリス人に次ぐ多さとなりました。

その後も上海へ渡る日本人は増え続け、終戦直前の1945年(昭和20年)には10万人以上の日本人がいたと言われています。

たくさんの日本人が住んでいた戦前の上海――。

その多くが住んでいた、いわゆる日本人街があったのが、「虹口(ホンコウ)」と呼ばれるエリアです。

虹口は、蘇州河北側一帯のエリアです。現在は虹口区と呼ばれています。

共同租界を流れる蘇州河が、日本人街のある虹口と、租界中心部(旧イギリス租界)との境になっていて、

その北岸(虹口)と南岸(旧イギリス租界)を結んでいたのが「ガーデンブリッジ」です。

虹口と租界中心部とを行き来する時には、必ずガーデンブリッジを渡っていくことになります。

ガーデンブリッジを渡って虹口へ入ると、すぐ右側にロシア領事館(手前の白い建物)とその隣にアスターハウス・ホテル(現・浦江飯店)が見える。

アスターハウス・ホテルは1912年(明治45年)にイギリス人によって創業された上海初の本格洋風ホテル。

戦中に日本軍によって接収され、多くの日本人が滞在した。

虹口エリアは、租界ができた当初はアメリカ租界となって、今も当時アメリカ企業が建てた社宅の建物が残っていたりしますが、

じつはアメリカ人はほとんど住んでおらず、租界としてもイギリス租界と比べてあまり開発されず、住人が多くは中国人でした。

そこに、当時虹口に日本領事館があったこともあり、租界中心部ではない虹口に、租界進出の後発組だった日本人が住みつき始めました。

虹口のメイン通りである北四川路沿いには日本人経営の商店が並び、日本料亭や日本人向けダンスホール、日本人医院、

日本人学校、さらにはお寺や神社まで建てられ、虹口に住む日本人は日本と変わらない生活を送っていたそうです。

初期に日本から租界に進出したのは商社や銀行などの大企業でした。

そこで働く一流エリート駐在員たちは、旧イギリス租界やフランス租界の租界中心部に住み、

欧米人たちに交ざって欧米風の生活を送っていました。

その一方で、英語やフランス語も話せず、上海で「一旗上げる」ために身一つで渡ってきた多くの庶民の日本人にとっては、

日本語が通じ、日本と変わらぬ生活が送れる虹口の日本人街が、「上海のすべて」でした。

そのような人たちは、欧米人たちが闊歩する旧イギリス租界やフランス租界がある租界中心部には足を踏み入れることもできなかったのです。

実際、虹口に住む日本人たちがガーデンブリッジを渡って租界中心部へ行くことは、なんら制限はありません。

しかし、当時の虹口に住む庶民の日本人たちにとってはその心理的障壁はかなり大きかったようです。

日本人の欧米コンプレックスというやつでしょうか。

彼らは、ガーデンブリッジの向こう岸から、重厚な西洋建築の建物が立ち並ぶ外灘(バンド)の景色や、華やかな繁華街・南京路を思い描き、

憧れをこめて、旧イギリス租界・フランス租界の租界中心部を、「河向こう」と呼んでいました。

多くの船が浮かぶ蘇州河に架かる1935年(昭和10年)頃のガーデンブリッジ。

左側にはロシア領事館とアスターハウス・ホテルの建物が見える。奥は黄浦江を挟んで平原が広がる浦東エリア。

1930年代、昭和の時代に入ると日本は中国への進出を強め、やがて日中戦争が勃発します。

上海も主要な戦場となり、激戦が繰り広げられました。

一方で、欧米各国の強力な軍隊が守る租界中心部だけは戦争とは無縁で、繁栄を続けていました。

1937年(昭和12年)、第二次上海事変に勝利した日本軍は中国軍を上海から追い出し、租界中心部を除く上海一帯を制圧。

その結果、共同租界の一部であった虹口は日本軍によって管理されるようになって、やがて10万人にも及ぶ日本人が居住して、

虹口は事実上日本租界の様相となりました。

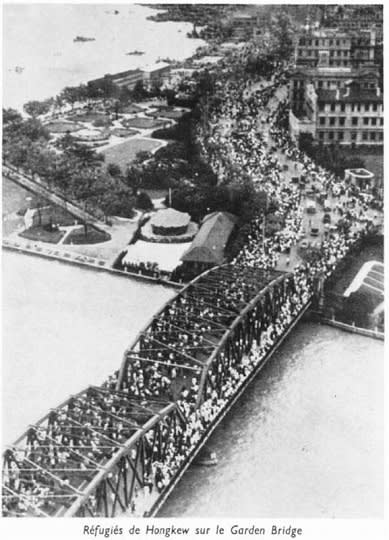

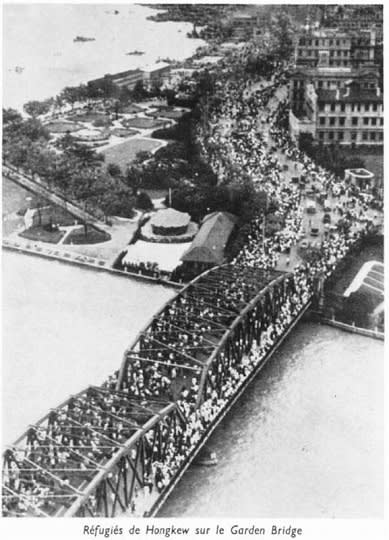

上海事変の勃発により、戦争に巻き込まれるのを避けるため、多くの虹口に住んでいた中国人たちがガーデンブリッジを渡って

外灘(バンド)など租界中心部へ逃げ込んでいった。

上海事変後、ガーデンブリッジには日本軍将兵が立ち、ガーデンブリッジを渡る際には日本軍に頭を下げ、検問を受けなければならなかった。

映画で再現された1940年(昭和15年)ごろのガーデンブリッジのシーン。

1945年(昭和20年)8月15日、日本は敗戦。

戦後、上海に住んでいた多くの日本人たちは引揚げ船に乗って日本へ帰っていき、上海の日本人街は消滅しました。

その後中国では1949年に国共内戦に勝利した中国共産党が中華人民共和国を建国。

租界時代の建物はすべて中国共産党に接収され、租界も消滅しました。

時代はめぐり、共産主義国の中国は1980年代に入って「改革開放」という経済開放路線に舵を切り、

上海がその経済開放の先駆都市となって急激に経済発展していきました。

それとともに、租界時代の古い建物も次々と取り壊されて真新しい高層ビルが建てられ、街の様相は様変わりしました。

1980年代までは何も無い平原だった黄浦江の対岸、浦東エリアは、今は超高層ビルが乱立する。

手前がガーデンブリッジ。

1990年代にガーデンブリッジのすぐ上をかすめるように高架道路が建設されて、租界時代の景観は失われてしまいました。

しかし、2010年に開催された上海万博にあわせて、外灘(バンド)エリア一帯の再開発が行われ、高架道路の地下化や公園の整備など、

ガーデンブリッジ周辺も大規模再開発が行われました。

ガーデンブリッジの隣にあった旧英国領事館周辺も含めて、緑がたくさん植えられ、租界時代の建物も修復されて、とても綺麗になりました。

上海の激動の歴史を150年以上に渡って見守り続け、租界時代そのままの形で今も残るガーデンブリッジは、

まさに上海の歴史そのものなのです。

(おわり)

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

にほんブログ村

にほんブログ村

海外旅行(アジア) ブログランキングへ

海外旅行(アジア) ブログランキングへ

以前から上海の歴史についてはかなり興味を持っていたこともあって、暇なときに上海の街を歩き歴史探索をしています。

(趣味がかなりオッサン化してきてる…)

上海の歴史といっても、上海が歴史の表舞台に出てきたのは、今からちょうど170年前。

中国四千年(最近中国人は五千年と言い出してる)の長い歴史の中では、ほんの短い時間でしかない。

現在の上海は、中国で最も発展した経済都市であり、世界の巨大都市のひとつでもあります。

なぜ上海が短い歴史の中で巨大都市としてここまで発展してきたか――。

その発展の素地は、上海の歴史が始まった170年前、租界という場所から始まりました。

上海は日本との関係も深い都市でもあります。

数年前にニューヨークを抜いて海外に住む日本人が一番多い都市となりました。

現在、短期滞在者も含めて10万人近くの日本人が上海にいると言われていますが、

じつは今から67年前の1945年(昭和20年)にも、10万人以上の日本人が上海に住んでいたのです。

現在の外灘(バンド)。

上海歴史散策の第一回目は、戦前に上海で多く住んでいた日本人たちとも縁が深い場所を訪れることにしました。

その場所は、通称「ガーデンブリッジ」(正式名:外白渡橋)と呼ばれる、橋です。

ガーデンブリッジと奥にそびえ立つ租界を代表する22階建てビル、ブロードウェイマンション(1934年竣工)。

ただの橋なのですが、上海の歴史の始まりとともに、上海の発展を見守ってきた歴史ある橋でもあります。

1840年のイギリス・中国とのアヘン戦争の結果、イギリスが勝利し1842年に南京条約が結ばれました。

その結果、香港の割譲とともに、鎖国していた中国の5つの港が開港されました。その一つが上海でした。

当時上海は、蘇州・杭州・南京などの歴史ある主要都市がひしめく中国江南(長江南部)地域においては

一地方都市にすぎませんでしたが、港町としての利点に目をつけたイギリスが、ここ上海を貿易港として開発しました。

イギリスは、「租界」という中国の主権が及ばない租借地を設置して港湾・都市開発を進めました。

さらにフランス、アメリカなどの欧米列強国もそれに続き、上海を流れる長江の支流・黄浦江沿いを中心に街が広がっていきました。

もちろん、上海には県城、南市などの中国人が昔から住むエリアがありましたが、

イギリスやフランスが設置した租界とは隔離されていました。

租界が設置されて間もなく、イギリス租界とアメリカ租界は合併し、「共同租界」(International Settlement)ができました。

これで、上海には、共同租界、フランス租界の主に2つのエリアができ、この状態は租界が無くなるまで続きました。

ガーデンブリッジ周辺の位置関係。

最初の「ガーデンブリッジ」は、租界ができて間もない1856年に黄浦江との合流地点に近い蘇州河に架けられた木造の橋でした。

その後、1907年(明治40年)に鉄骨橋に架け換えられ、今も残るガーデンブリッジの姿となりました。

1910年(明治43年)ごろのガーデンブリッジ。

共同租界は、旧イギリス租界が面積の大部分を占めており、居住する外国人もイギリス人が一番多かったのですが、

やがてアメリカ人、イタリア人、ドイツ人など欧米人をはじめ、インドやフィリピン、インドシナなどから来た植民地地域の人々など、

世界各国の人々が集まり無国籍地帯となっていきました。

もちろん、中国人も租界に数多く住んでいました。

そして、地理的に一番近い日本人も多数上海に移住してきました。

租界・上海を一番最初に訪れた日本人の一人が、幕末の志士・高杉晋作です。

高杉晋作が上海を訪れて間もなく、日本は明治維新によって近代化の道を進みます。

明治期に入り、日本と上海を結ぶ定期航路が出来て、自由貿易都市・上海で一旗上げようとする日本人が多数上海へ渡っていきました。

明治末期にはすでに2万人の日本人が上海の租界に住み、租界に住む外国人の中ではイギリス人に次ぐ多さとなりました。

その後も上海へ渡る日本人は増え続け、終戦直前の1945年(昭和20年)には10万人以上の日本人がいたと言われています。

たくさんの日本人が住んでいた戦前の上海――。

その多くが住んでいた、いわゆる日本人街があったのが、「虹口(ホンコウ)」と呼ばれるエリアです。

虹口は、蘇州河北側一帯のエリアです。現在は虹口区と呼ばれています。

共同租界を流れる蘇州河が、日本人街のある虹口と、租界中心部(旧イギリス租界)との境になっていて、

その北岸(虹口)と南岸(旧イギリス租界)を結んでいたのが「ガーデンブリッジ」です。

虹口と租界中心部とを行き来する時には、必ずガーデンブリッジを渡っていくことになります。

ガーデンブリッジを渡って虹口へ入ると、すぐ右側にロシア領事館(手前の白い建物)とその隣にアスターハウス・ホテル(現・浦江飯店)が見える。

アスターハウス・ホテルは1912年(明治45年)にイギリス人によって創業された上海初の本格洋風ホテル。

戦中に日本軍によって接収され、多くの日本人が滞在した。

虹口エリアは、租界ができた当初はアメリカ租界となって、今も当時アメリカ企業が建てた社宅の建物が残っていたりしますが、

じつはアメリカ人はほとんど住んでおらず、租界としてもイギリス租界と比べてあまり開発されず、住人が多くは中国人でした。

そこに、当時虹口に日本領事館があったこともあり、租界中心部ではない虹口に、租界進出の後発組だった日本人が住みつき始めました。

虹口のメイン通りである北四川路沿いには日本人経営の商店が並び、日本料亭や日本人向けダンスホール、日本人医院、

日本人学校、さらにはお寺や神社まで建てられ、虹口に住む日本人は日本と変わらない生活を送っていたそうです。

初期に日本から租界に進出したのは商社や銀行などの大企業でした。

そこで働く一流エリート駐在員たちは、旧イギリス租界やフランス租界の租界中心部に住み、

欧米人たちに交ざって欧米風の生活を送っていました。

その一方で、英語やフランス語も話せず、上海で「一旗上げる」ために身一つで渡ってきた多くの庶民の日本人にとっては、

日本語が通じ、日本と変わらぬ生活が送れる虹口の日本人街が、「上海のすべて」でした。

そのような人たちは、欧米人たちが闊歩する旧イギリス租界やフランス租界がある租界中心部には足を踏み入れることもできなかったのです。

実際、虹口に住む日本人たちがガーデンブリッジを渡って租界中心部へ行くことは、なんら制限はありません。

しかし、当時の虹口に住む庶民の日本人たちにとってはその心理的障壁はかなり大きかったようです。

日本人の欧米コンプレックスというやつでしょうか。

彼らは、ガーデンブリッジの向こう岸から、重厚な西洋建築の建物が立ち並ぶ外灘(バンド)の景色や、華やかな繁華街・南京路を思い描き、

憧れをこめて、旧イギリス租界・フランス租界の租界中心部を、「河向こう」と呼んでいました。

多くの船が浮かぶ蘇州河に架かる1935年(昭和10年)頃のガーデンブリッジ。

左側にはロシア領事館とアスターハウス・ホテルの建物が見える。奥は黄浦江を挟んで平原が広がる浦東エリア。

1930年代、昭和の時代に入ると日本は中国への進出を強め、やがて日中戦争が勃発します。

上海も主要な戦場となり、激戦が繰り広げられました。

一方で、欧米各国の強力な軍隊が守る租界中心部だけは戦争とは無縁で、繁栄を続けていました。

1937年(昭和12年)、第二次上海事変に勝利した日本軍は中国軍を上海から追い出し、租界中心部を除く上海一帯を制圧。

その結果、共同租界の一部であった虹口は日本軍によって管理されるようになって、やがて10万人にも及ぶ日本人が居住して、

虹口は事実上日本租界の様相となりました。

上海事変の勃発により、戦争に巻き込まれるのを避けるため、多くの虹口に住んでいた中国人たちがガーデンブリッジを渡って

外灘(バンド)など租界中心部へ逃げ込んでいった。

上海事変後、ガーデンブリッジには日本軍将兵が立ち、ガーデンブリッジを渡る際には日本軍に頭を下げ、検問を受けなければならなかった。

映画で再現された1940年(昭和15年)ごろのガーデンブリッジのシーン。

1945年(昭和20年)8月15日、日本は敗戦。

戦後、上海に住んでいた多くの日本人たちは引揚げ船に乗って日本へ帰っていき、上海の日本人街は消滅しました。

その後中国では1949年に国共内戦に勝利した中国共産党が中華人民共和国を建国。

租界時代の建物はすべて中国共産党に接収され、租界も消滅しました。

時代はめぐり、共産主義国の中国は1980年代に入って「改革開放」という経済開放路線に舵を切り、

上海がその経済開放の先駆都市となって急激に経済発展していきました。

それとともに、租界時代の古い建物も次々と取り壊されて真新しい高層ビルが建てられ、街の様相は様変わりしました。

1980年代までは何も無い平原だった黄浦江の対岸、浦東エリアは、今は超高層ビルが乱立する。

手前がガーデンブリッジ。

1990年代にガーデンブリッジのすぐ上をかすめるように高架道路が建設されて、租界時代の景観は失われてしまいました。

しかし、2010年に開催された上海万博にあわせて、外灘(バンド)エリア一帯の再開発が行われ、高架道路の地下化や公園の整備など、

ガーデンブリッジ周辺も大規模再開発が行われました。

ガーデンブリッジの隣にあった旧英国領事館周辺も含めて、緑がたくさん植えられ、租界時代の建物も修復されて、とても綺麗になりました。

上海の激動の歴史を150年以上に渡って見守り続け、租界時代そのままの形で今も残るガーデンブリッジは、

まさに上海の歴史そのものなのです。

(おわり)

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます