書道が苦手な私にとって、能書家 (書に優れていた人) はとても尊敬する存在である。 達筆な字や文章には本当に魅了される。

さて日本の書道同様に、アラビア書道もまた文字を芸術の域に引き上げており、加えて絵画のような美しさがある。

以下にアラビア書道の紹介と解説があるので参照いただきたい。

Islamic art institute 美しきアラビア書道の世界

https://islamicpeaceart.com/%E7%BE%8E%E3%81%97%E3%81%8D%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2%E6%9B%B8%E9%81%93%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C/

まずはアラビア書道の歴史を確認してみよう。

日本アラビア書道協会 アラビア書道の歴史

https://www.jaca2006.org/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2%E6%9B%B8%E9%81%93%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/

アラビア書道は、クルアーン (コーラン) と深い関わりを持っています。クルアーンはアラビア語で書かれ、西暦650年ごろに編纂されました。しかし、当時アラビア文字は地域によって多様で、書き方も明確に統一されていませんでした。さらに、文字に打つ点の数や位置さえも一貫していませんでした。しかし、アッラーの啓示であるクルアーンを読み間違えないために、アラビア文字には点の打ち方や数が規定され、母音表記のための符号も追加されました。これにより、アラビア語の正書法が徐々に確立されていったのです。

アラビア書道の創始者として知られる人物は、アッバース朝時代の大臣であるイブン・ムクラ (885年頃~940年) です。彼はアラビア文字の形を体系的に整理し、幾何学的な法則と尺度に基づいて文字を書くことを可能にしました。さらに、ナスヒー (ナフス)、ムハッカク、ライハーニー、スルス、タウキーウ、リカーウの6つの重要な書体を確立しましたが彼の直筆作品は現在では残っていません。

アラビア書道の発展には、イスラム教が偶像崇拝を禁じているという要素も一因として挙げられます。クルアンの書写はアラビア語において重要な役割を果たし、優れた書家が輩出されました。

イスラム教の普及とともに、アラビア書道の書体も地域や時代ごとに様々な形が現れるようになりました。

活版印刷技術の登場は、アラビア書道や書道家の立場に大きな変化をもたらしました。コーランの写本は手書きでしか認められませんでしたが、1727年にイスタンブールでリトグラフ印刷術が導入されることで印刷が可能になりました。1924年にエジプトのカイロでクルアーンの活字印刷が許可されるようになると、イスラム教徒の手に入りやすくなり、書道家へのクルアーン写本への依頼が漸減しました。

アラビア書道はクルアーンの写本としての役割から純粋な芸術の領域へと移行して行きました。

アラビア書道の創始者として知られるイブン・ムクラは、10世紀前半にアッバース朝の高位職を歴任したペルシア人である。

アッバース朝の首都であるバグダードに生まれ、3度にわたってワズィール (宰相) 職を務めた。しかし勢力を拡大する地方領主との争いに敗れて解任・逮捕され、最後は獄死している。

一方で、書家としてアラビア文字の形を体系的に整理し、幾何学的な法則と尺度に基づいて文字を書くことを可能にした。この功績は計り知れない。肖像や写真がないのが残念である。

イブン・ムクラが確立したとされるアラビア書道の6書体をみていこう。

スルス体

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%82%B9%E4%BD%93

スルス体は大きく流麗な筆記体であり、母音記号や装飾のマークを含む場合がある。アラビア文字を用いる書法において、スルス体は「カリグラフィーの母」と呼ばれる。

スルス体における重要な一側面は、母音を表すために発音記号を使うことと、書を美しくするためにその他の様式的な印を使うことである。母音表記のルールは他のアラビア文字書体と同じであるが、様式的な印の方は配置や組み分けに関して独自のルールがある。そして、それらをどのような形にするか、どれぐらい傾けるかということについては、書家の創作力に大きく委ねられている。

各時代の書家は、スルス体にさまざまな変更や工夫を凝らすことによって、多様な派生書体を生み出した。

ナスフ体

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%B9%E3%83%95%E4%BD%93

ナスフ体という名称はアラビア語で転写を意味する語の語根 「ナサハ」 より採られていると考えられている。ナスフ体は文字装飾が小さいという特徴を持っており、アラビア語、ペルシア語、パシュトー語、シンド語で書かれた文章を印刷する際に一般的に用いられている。

ナスフ体はスルス体から派生して生まれた書体であり、より小さく優美な書体を求める過程で導入された。細いペンを使用して文字を書く際、書籍作成に使用する目的に非常に適った書体でクルアーンを写本する際に使用されていた。

現代でも幅広い用途で使用されている書体である。コンピュータでは一般的にナスフ体もしくはナスフ体様書体が使用されている。

ムハッカク体

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%AB%E3%82%AF%E4%BD%93

ムハッカク体は「マシャーヒフ」 (クルアーンの転写物など) を転写するために用いられることが多く、この書体は有数の美しい書体であると同時に、習得することが難しい書体の一つであると考えられている。

ムハッカクという語はアラビア語で「完成」もしくは「明快」を表す単語である。

ムハッカク体は、マムルーク朝の時代 (1250~1517年頃) に最も盛んに使用されたが、オスマン朝の時代に入ってから次第にスルス体やナスフ体に取って代わられるようになった。

タウキーウ体

https://en.wikipedia.org/wiki/Tawqi

(翻訳) タウキーウ体はスルス体を修正し、小さくしたものである。オスマン帝国では主に国家文書に使用された。

ライハーニー体

https://en.wikipedia.org/wiki/Rayhani_script

(翻訳) ライハーニー体はアラビア語とペルシア語でバジルを意味する。バジルの花や葉に例えられており、ムハッカク体より細かい変種と考えられている。

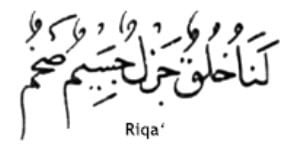

リカーウ体

https://en.wikipedia.org/wiki/Reqa%27

(翻訳) リカーウ体は小さな紙に書かれた私信や、非宗教的な書物や文章に使用された。リカーウ体は他の書家によって徐々に簡略化され新しい文字に変更され、現在ではアラブ諸国で最も一般的な手書き文字となっている。

これらの6書体がイブン・ムクラにより確立され、その後構成の書家によって変更が加えたりして今日に受け継がれている。

我々が日常的に目にするサウジアラビア国旗のアラビア文字は、イスラームにおける五行の一つであるシャハーダの 「アッラーのほかに神なし、ムハンマドは神の使わせし者」 であるが、これはスルス体で記されている。

なお、イブン・ムクラの10世紀より前にはクーフィー体という書体が用いられていた。

これは8世紀から10世紀にかけ、クルアーンの写本における一般的な書法として定着したもので、曲線的な筆致ではなく、角張った直線形の字体である点が特徴である。

いくつかのイスラム建築で見られるほか、現在のイラクの国旗の 「アッラーフ・アクバル(アッラーフは偉大なり)」 はクーフィー体である。

このように、アラビア書道はとても奥が深い。私がアラビア文字を読めないこともあるが、イスラム世界の神秘性を高めているように思う。

書物を読むのは無理だが、建築などを通じてアラビア書道に接する機会を増やしていきたい。