自分流の工作方法を紹介するこのカテゴリーですが,今回は浅い角度でのプラ板の箱組みについて紹介したいと思います.

プラ板の箱組みでパーツを作る際,作ろうとしている面が多いほど製作は難しくなります.

一部のみが見えるような部分では大まかな形を作って削るという手もありますが,パーツ全体が見えるような部分では見栄えは悪くなってしまいます.

今回は現在制作中のアウトフレームD用の装備ソードストライカーの左肩サイドアーマーを例に,それほど見栄えが悪くならない箱組み方法を紹介します.

作りたいパーツは大まかに5つの面でできているのですが,パーツの裏側まで丸見えとなるために,強度と見栄えを両立させるにはプラ板同士の接合面をできるだけ大きくとる必要があります.

そこで,浅い折れの入るパーツは切断せずに,プラの皮一枚残した感じで「折る」ことで,接合面の調整を行いやすくしました.

それでは実際の画像をはさみながら,詳細を説明したいと思います.

1.ほしい形を切り取ります.このパーツは「折る」ので,折る部分に軽くカーターで切れ目を入れておきます.

2.プラ板を折ります.この際何回も折れたプラ板の位置を調整していると割れてしまうので,数回で調整する必要があります.

3.折った部分にできた溝を埋めます.強度を持たせるため,瞬着+アルテコ粉で行いました.

4.他の面を構成するパーツと接着します.この際接合面ができるだけ広くとれるように加工を行っておきます.

5.接着後パーツ裏をみてみると,接合した部分が直線となって現れているのが分かります.これで裏側が見えた場合の見栄えも良くなると思います.

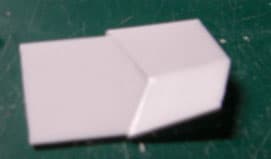

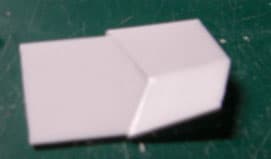

6.最後に側面パーツを接着し,目的のパーツの完成です.

各面にあるスミ入れ部分はこのあとスジ彫りやパーツ接着の目安とします.

この「折り」を用いる方法では,実質接合面の調節の回数が減るため,強度が出せて合わせ目もきれいに仕上がります.

プラ板の箱組みでパーツを作る際,作ろうとしている面が多いほど製作は難しくなります.

一部のみが見えるような部分では大まかな形を作って削るという手もありますが,パーツ全体が見えるような部分では見栄えは悪くなってしまいます.

今回は現在制作中のアウトフレームD用の装備ソードストライカーの左肩サイドアーマーを例に,それほど見栄えが悪くならない箱組み方法を紹介します.

作りたいパーツは大まかに5つの面でできているのですが,パーツの裏側まで丸見えとなるために,強度と見栄えを両立させるにはプラ板同士の接合面をできるだけ大きくとる必要があります.

そこで,浅い折れの入るパーツは切断せずに,プラの皮一枚残した感じで「折る」ことで,接合面の調整を行いやすくしました.

それでは実際の画像をはさみながら,詳細を説明したいと思います.

1.ほしい形を切り取ります.このパーツは「折る」ので,折る部分に軽くカーターで切れ目を入れておきます.

2.プラ板を折ります.この際何回も折れたプラ板の位置を調整していると割れてしまうので,数回で調整する必要があります.

3.折った部分にできた溝を埋めます.強度を持たせるため,瞬着+アルテコ粉で行いました.

4.他の面を構成するパーツと接着します.この際接合面ができるだけ広くとれるように加工を行っておきます.

5.接着後パーツ裏をみてみると,接合した部分が直線となって現れているのが分かります.これで裏側が見えた場合の見栄えも良くなると思います.

6.最後に側面パーツを接着し,目的のパーツの完成です.

各面にあるスミ入れ部分はこのあとスジ彫りやパーツ接着の目安とします.

この「折り」を用いる方法では,実質接合面の調節の回数が減るため,強度が出せて合わせ目もきれいに仕上がります.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます