花岡山にはいまからおよそ1300年程前の和同2年(709)に豊前国(大分県)宇佐八幡宮の分霊を勧請せられた由緒ある神社があります。

和同2年というとパッとこないですが、元明天皇の御代に都が平城京に遷都される(710)前の年だと考えてください。

八幡宮の神様は応神天皇を主神とする、神功皇后、比売命のいわゆる八幡三神を祀っています。

花岡八幡宮の伝承によると花岡山に八幡神が勧請されるさい、三奈木氏という人の夢枕に神様が出て社を建て祀ったら、辺りに瑞雲が広がり、一夜にして大山に花が咲き誇ったということです。

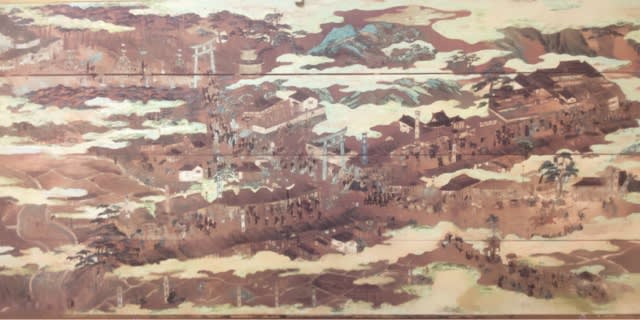

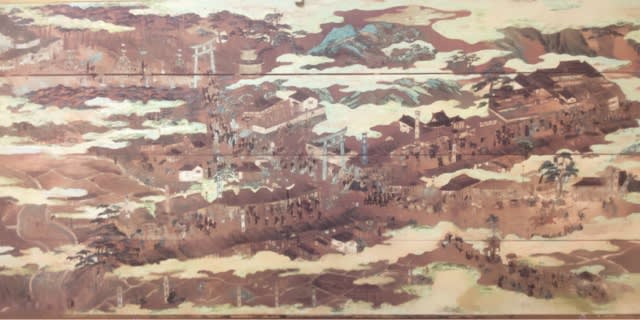

江戸時代に言い伝えが形となって残ったものが

香取素彦が奉納した亀像の頭上にある版上に残っています。

現在沿道にある染井吉野は明治になって東京都豊島区染井村で品種改良によって生まれ、御神幸絵馬には松が書かれています。

また伝承の花は昔は十月桜、山桜だったと言われています。

写真は相撲場の後ろの山桜です。

和同2年というとパッとこないですが、元明天皇の御代に都が平城京に遷都される(710)前の年だと考えてください。

八幡宮の神様は応神天皇を主神とする、神功皇后、比売命のいわゆる八幡三神を祀っています。

花岡八幡宮の伝承によると花岡山に八幡神が勧請されるさい、三奈木氏という人の夢枕に神様が出て社を建て祀ったら、辺りに瑞雲が広がり、一夜にして大山に花が咲き誇ったということです。

江戸時代に言い伝えが形となって残ったものが

香取素彦が奉納した亀像の頭上にある版上に残っています。

現在沿道にある染井吉野は明治になって東京都豊島区染井村で品種改良によって生まれ、御神幸絵馬には松が書かれています。

また伝承の花は昔は十月桜、山桜だったと言われています。

写真は相撲場の後ろの山桜です。