台北近辺 (15.4.13~4.15) 15.04.16

国内旅行並の安い料金の台北近辺のツアーに出かけてみた。

このところ中国人の”爆買ツアー”がしばしば報道されているが、こちらは場末の安い中華料理店での”爆食”と

コースの半分ほども時間を割いて無理やり連れ込まれる土産店巡り主体のツアーである。

その爆食も、どうもせわしなくていけない。間がないのである、急がされるのである。日本料理にしろ、西洋料理

にしろ食べ終わった頃次の料理が運ばれて来るのが普通で、その間に色々な話に花を咲かすものである。大皿

に盛った料理を次々に運んできてさあ食べろという。これはよろしくないね!満漢全席などでは数日間かけて100

種類以上の料理を出しもの等を観ながら食べ続けるらしいが・・・。ミニ満漢全席を食べさせる店が東京にもある。

→ 新橋亭新館

→ 涵梅舫

日本の一流ホテルの中国料理は旨いという。確かにそうだ。本場の一流シェフを雇って、日本式(中国では日式

という)で料理を出してくれる。日本流の間を置いている事も旨さに込められているようにも思える。食材もここな

ら安心だろう。

台湾の一日目の夕食は魯肉飯(ルーローハン)であった。

日本の牛丼の感覚で食べられるもので安い。安いのは当たり前で豚バラ肉の甘煮をご飯にぶっかけたものである。

魯肉飯の他には、卵焼、炒飯、海老の揚げ物、烏賊ダンゴ、スープ、空芯菜の炒め物等。ビールは台湾ビール600円程。

成田を14:30に発つと台湾桃園空港へは18:00頃到着する。

夕食の後、士林(しりん)夜市の見学に出かける。

アジアの市場には、どこも同じようなアジア特有の猥雑さがある、匂いがある、活気があるが相当に汚い!

それはここ台北もしかりである。

色彩はけばけばししく、落ち着きがない。

野卑た音があり、声がする。

だが果物は、どこも豊富だ! これには脱帽する。

熟した釈迦頭は取分け旨い。

しかし、豊富な果物も台湾辺りが北限だろう。もっと南の国へ行くと更に果物は種類も増え旨くなる。

ドリアンも売っていたが、台湾では獲れないだろう。

チープなギャンブルがあり、小銭で遊べる。

市場で食べ物を食べると、免疫の無い我々は、まずお腹をこわす。

白いゴーヤは「蜂蜜苦瓜汁」として売っている。

今年この白いゴーヤの種を播いた。苦味が少ないのだそうだ。収穫したらこの食べ方を真似てみよう。

.........................................................................................

二日目の朝食はバイキングである。

<これもどこのホテルでも大体同じである> <華國大飯店のロビーの楠> <中にエレベーターのある寺院>

忠烈祠の衛兵交代、1時間毎に行われる。

故宮博物館

ここはカメラ禁止で今回写真は一枚も撮らなかった。この辺りは前回の台湾旅行記に載せている。

→ 2010年の台湾一周「四日目」

昼食は阿美飯店で担仔麺(タンツーメン)

この店が有名→度小月担仔麺(ドゥシャオユエダンヅーミエン)

途中、茶芸店でショッピングをしたが、前回と同じ店で同じ様なサービスを受ける。その時買ったプーアル茶はまだある。

午後は蒋介石の中正記念堂へ向かう

台湾ではウエディングドレスを着て撮影するのが流行っている。ここでもやっていた。

ここはまだオートバイが多い。店の前にはオートバイがずらりである。

そしてまたもや民芸品店で買い物である。

この店も前にも連れて来られたところで、僕の買うべきものは何も無い。

そのあとは九ふんへ向かう。

高速道路を経由して約1時間の距離である。高速の傍には国内線の台北松山空港がある。

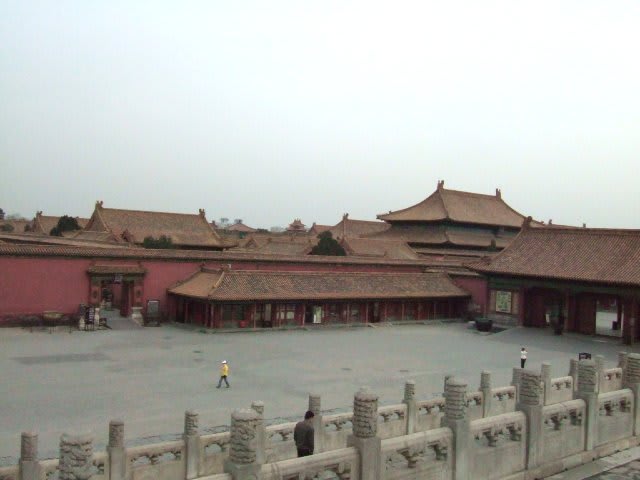

中国の道教の寺院の独特の屋根

九ふんは、19世紀末に金の採掘で栄え、日本統治時代に藤田組(現在の藤田観光)により最盛期を迎えたと

Wikipediaに書かれている。街並み、路地、石段も当時に作られたとされる。

急な階段が上へ上へと登る

「千と千尋の神隠し」のイメージの建物だそうな。

急傾斜の横道には店が沢山ある。

一転して、夜景はこうなるらしい。

灯が入り、余計なものを隠すとまさに「千と千尋」の映画の様になるのである。

<写真はtravel bookさんのHPからの借り物>

夕食は台北の「金品茶楼」の小籠包だった。

鼎泰豐(ディンタイフォン)は有名になりすぎて、現在台湾では他の店の方が人気らしい。

鼎泰豐は日本にも数軒支店があり、新宿、池袋にもある。

.................................................................................................................................

3日目は、またしても例の「免税店」でお買い物タイムである。

前回もここで鞄を買った、今回も帽子を買ってしまった。商品は空港での引き渡しとなる。

台北市の南西35kmにある三峡・鴬歌へ向かう。

初夏を思わせる好天であった。

とっくり椰子も実を付けている。

三峡河に掛かる長福橋を渡って清水祖師廟へお参り。

三峡市街と清水祖師廟

この独特の屋根、装飾、彫刻はどうだ!

日本の神社などのようなすっきりと簡素な直線や緩やかな曲線が恋しくなる。

埼玉・坂戸に聖天宮という台湾の寺院がある。

台湾の人が”神のお告げ”があって建てたという、いかにも場違いな感じのものだが・・・。

→ 坂戸の聖天宮

もう少しスッキリとならないものかなあ?

三峡老街(三角湧老街)

牛の角の形をしたクロワッサンに似た「牛角」というパンを売っている。

日本の統治時代に出来た赤レンガの通り

ここにも興隆宮という廟があった。

鴬歌の陶磁器街

両側に陶磁器街が並んでいる。路上も街も清潔で気持ちいい。

益子よりや多治見より小規模だが、こじんまりとしていい。

陶磁器の値段は結構高価なものが多い。

鴬歌の陶磁器街を散策後、空港へ向かい帰国。

帰国時は約3時間一寸であり、機内食を食べて映画が1本を観れば成田着となる。

映画は「不思議な岬の物語」を観た。いつも思うのだが、中国語の字幕をなんとか消せないものか?

→ HPの最初に戻る

→ この頁の最初に戻る

国内旅行並の安い料金の台北近辺のツアーに出かけてみた。

このところ中国人の”爆買ツアー”がしばしば報道されているが、こちらは場末の安い中華料理店での”爆食”と

コースの半分ほども時間を割いて無理やり連れ込まれる土産店巡り主体のツアーである。

その爆食も、どうもせわしなくていけない。間がないのである、急がされるのである。日本料理にしろ、西洋料理

にしろ食べ終わった頃次の料理が運ばれて来るのが普通で、その間に色々な話に花を咲かすものである。大皿

に盛った料理を次々に運んできてさあ食べろという。これはよろしくないね!満漢全席などでは数日間かけて100

種類以上の料理を出しもの等を観ながら食べ続けるらしいが・・・。ミニ満漢全席を食べさせる店が東京にもある。

→ 新橋亭新館

→ 涵梅舫

日本の一流ホテルの中国料理は旨いという。確かにそうだ。本場の一流シェフを雇って、日本式(中国では日式

という)で料理を出してくれる。日本流の間を置いている事も旨さに込められているようにも思える。食材もここな

ら安心だろう。

台湾の一日目の夕食は魯肉飯(ルーローハン)であった。

日本の牛丼の感覚で食べられるもので安い。安いのは当たり前で豚バラ肉の甘煮をご飯にぶっかけたものである。

魯肉飯の他には、卵焼、炒飯、海老の揚げ物、烏賊ダンゴ、スープ、空芯菜の炒め物等。ビールは台湾ビール600円程。

成田を14:30に発つと台湾桃園空港へは18:00頃到着する。

夕食の後、士林(しりん)夜市の見学に出かける。

アジアの市場には、どこも同じようなアジア特有の猥雑さがある、匂いがある、活気があるが相当に汚い!

それはここ台北もしかりである。

色彩はけばけばししく、落ち着きがない。

野卑た音があり、声がする。

だが果物は、どこも豊富だ! これには脱帽する。

熟した釈迦頭は取分け旨い。

しかし、豊富な果物も台湾辺りが北限だろう。もっと南の国へ行くと更に果物は種類も増え旨くなる。

ドリアンも売っていたが、台湾では獲れないだろう。

チープなギャンブルがあり、小銭で遊べる。

市場で食べ物を食べると、免疫の無い我々は、まずお腹をこわす。

白いゴーヤは「蜂蜜苦瓜汁」として売っている。

今年この白いゴーヤの種を播いた。苦味が少ないのだそうだ。収穫したらこの食べ方を真似てみよう。

.........................................................................................

二日目の朝食はバイキングである。

<これもどこのホテルでも大体同じである> <華國大飯店のロビーの楠> <中にエレベーターのある寺院>

忠烈祠の衛兵交代、1時間毎に行われる。

故宮博物館

ここはカメラ禁止で今回写真は一枚も撮らなかった。この辺りは前回の台湾旅行記に載せている。

→ 2010年の台湾一周「四日目」

昼食は阿美飯店で担仔麺(タンツーメン)

この店が有名→度小月担仔麺(ドゥシャオユエダンヅーミエン)

途中、茶芸店でショッピングをしたが、前回と同じ店で同じ様なサービスを受ける。その時買ったプーアル茶はまだある。

午後は蒋介石の中正記念堂へ向かう

台湾ではウエディングドレスを着て撮影するのが流行っている。ここでもやっていた。

ここはまだオートバイが多い。店の前にはオートバイがずらりである。

そしてまたもや民芸品店で買い物である。

この店も前にも連れて来られたところで、僕の買うべきものは何も無い。

そのあとは九ふんへ向かう。

高速道路を経由して約1時間の距離である。高速の傍には国内線の台北松山空港がある。

中国の道教の寺院の独特の屋根

九ふんは、19世紀末に金の採掘で栄え、日本統治時代に藤田組(現在の藤田観光)により最盛期を迎えたと

Wikipediaに書かれている。街並み、路地、石段も当時に作られたとされる。

急な階段が上へ上へと登る

「千と千尋の神隠し」のイメージの建物だそうな。

急傾斜の横道には店が沢山ある。

一転して、夜景はこうなるらしい。

灯が入り、余計なものを隠すとまさに「千と千尋」の映画の様になるのである。

<写真はtravel bookさんのHPからの借り物>

夕食は台北の「金品茶楼」の小籠包だった。

鼎泰豐(ディンタイフォン)は有名になりすぎて、現在台湾では他の店の方が人気らしい。

鼎泰豐は日本にも数軒支店があり、新宿、池袋にもある。

.................................................................................................................................

3日目は、またしても例の「免税店」でお買い物タイムである。

前回もここで鞄を買った、今回も帽子を買ってしまった。商品は空港での引き渡しとなる。

台北市の南西35kmにある三峡・鴬歌へ向かう。

初夏を思わせる好天であった。

とっくり椰子も実を付けている。

三峡河に掛かる長福橋を渡って清水祖師廟へお参り。

三峡市街と清水祖師廟

この独特の屋根、装飾、彫刻はどうだ!

日本の神社などのようなすっきりと簡素な直線や緩やかな曲線が恋しくなる。

埼玉・坂戸に聖天宮という台湾の寺院がある。

台湾の人が”神のお告げ”があって建てたという、いかにも場違いな感じのものだが・・・。

→ 坂戸の聖天宮

もう少しスッキリとならないものかなあ?

三峡老街(三角湧老街)

牛の角の形をしたクロワッサンに似た「牛角」というパンを売っている。

日本の統治時代に出来た赤レンガの通り

ここにも興隆宮という廟があった。

鴬歌の陶磁器街

両側に陶磁器街が並んでいる。路上も街も清潔で気持ちいい。

益子よりや多治見より小規模だが、こじんまりとしていい。

陶磁器の値段は結構高価なものが多い。

鴬歌の陶磁器街を散策後、空港へ向かい帰国。

帰国時は約3時間一寸であり、機内食を食べて映画が1本を観れば成田着となる。

映画は「不思議な岬の物語」を観た。いつも思うのだが、中国語の字幕をなんとか消せないものか?

→ HPの最初に戻る

→ この頁の最初に戻る