<坂戸・聖天宮> 15.5.1

聖天宮は若葉駅東口から北東に伸びる道路を進み、明治製菓や三島食品の工場群を過ぎて2.4Kの場所にある。

道は平坦で歩き易く、これまでの歩こう会では一番の平易さである。

駅の西口を出ると、約1.8kmの直線道路が延びており、それを直進する。

暫く進むと左右に公園があり、更に進むと明治製菓や三島食品などの工業団地がある。

これらは工場見学を行っているが事前の予約が必要である。

途中、大きな桐の木があり、紫の花を沢山付けていた。

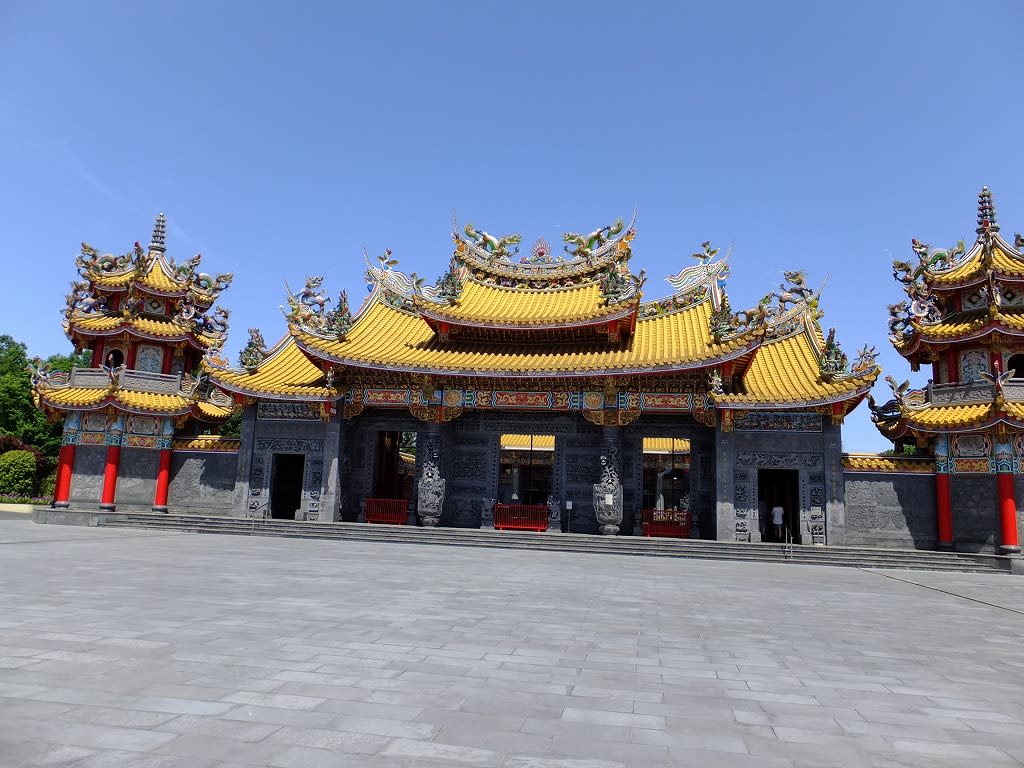

そして突然、唐突に出現する。

聖天宮である。

いかにも場違いな建物群である。何故こんなところに中国のお宮が!誰もがきっとそう思うのである。

それはこんな経緯があったからなのである。同宮のHPにはこう書かれている。

『聖天宮建て主は康國典大法師。 四十歳半ばにして不治の大病を患い、ご本尊「三清道祖」と縁起

をもたれたのを期に一命をとりとめ、完治されました。 深謝の念と、何人にも神様のご利益にあや

かれるお宮を建てたく建造の地を探していたところ、なんと生国の台湾ではなく日本国のこの地に

とお告げを授かりました。 聖天宮の名、佇まいや方角もお告げがあり、当時、正面の道、最寄の

若葉駅もなかった雑木林のこの地を一から整地し昭和五十六年より着工に至りました。 台湾の一

流の宮大工を呼び寄せ、十五年を掛け、平成七年に聖天宮を開廟しました。』

300円の拝観料を払って中に入る。

中はさらに凄いことになっていた。

おみくじをやってみる。

一対の木片を床に落として、現れた文字によっておみくじを進める。

これは本殿

一層装飾が凄くなる。

三清道祖の三神が祀られている。

天井の装飾も大変な凝りようだ。

本殿

本殿前の龍の彫り物も一枚の石をくりぬいたものである。

これは「九龍網」で、九頭の龍が彫られている。爪は最強を意味する5爪が彫られている。

本殿から前殿を見る。

客庁で記念写真を撮る。

鼓楼へ登ってみると、前殿の屋根が身近に見られる。

鼓楼から本殿を見る。

聖天宮の前のポピー畑

左は若葉病院、遠景の山は外秩父連山である。

最盛期には聖天宮の前の畑はポピーで埋め尽くされていたそうだ。

この時期には珍しく富士も見られた。(写真は大島会長提供)

<行事>

「坂戸よさこい」は10万人以上の見物客がおしよせる全国有数のよさこい祭りで、今年は10月10,11日に行われる。

<歴史>

14年3月の第7回 中参歩こう会「高麗川ふるさと遊歩道」で歩いた時に、右岸に浅羽城址があったが立ち寄りはしなかった。

★浅羽城(あさば)別名(萱方城・かやがた)坂戸市鶴舞1丁目

遊歩道が関越道を越え万年橋に至る右岸一体が浅羽氏の領地である。浅羽城址は鶴舞運動公園と生越線の中間地点にある。

浅羽氏は武蔵七党の最大勢力の児玉党の一族で鎌倉時代の御家人であった。後に北条氏照の家臣となり秀吉の北条攻めで

落城し、浅羽城は廃城となった。

もう一つは「高麗川ふるさと遊歩道」の終点近くで、城山という小高い丘に登ったが、その頂上にある。

★多和目(たわめ)城は城山とも呼ばれる。埼玉県坂戸市多和目にあり、宿谷(しゅくや)氏が治めたらしい。

坂戸は江戸時代には八王子千人同心街道の坂戸宿として栄えた。八王子千人同心とは家康が甲州口警護と治安維持のた

めに、武田遺臣団を中心として約1000人を八王子に置いた幕臣集団であった。後に平安の世となりそれらの必要性がな

くなると、日光東照宮を警備することが八王子千人同心の主な任務となり、八王子から日光への往還街道が整備されること

になって「八王子千人街道」として整備され、その宿の一つとして「坂戸宿」が設けられた。

後年、幕末にロシアが北海道(蝦夷)に進出の兆しを見せ始めると、防衛強化のため幕府は蝦夷地管理の強化に迫られた。

それに呼応して八王子千人同心から約100人が蝦夷地に渡り開拓と警備に携わった。それが現在の苫小牧であり、それ

が縁で八王子市は苫小牧市と姉妹都市となっている。

坂戸出身の著名人では日本の製紙王と言われた大川平三郎がいる。大川は渋沢栄一と親戚関係だった事もあり、栄一の

設立した王子製紙に入社、その後米国に渡って製紙技術を学んで帰国し、様々な製紙会社を設立し国内製紙市場の45%

を占めるに至って「日本の製紙王」と呼ばれるようになった。埼玉県唯一の財閥「大川財閥」の創始者である。尚、大川平三

郎の祖父である大川平兵衛は川越藩の剣術師範を務めた農民の剣豪であった。

女優の菅野美穂は淑徳大学国際コミュニケーション学部を中退しているが、坂戸からみずほ台まで通っていたのだろう。

彼女の夫は堺雅人。菅野は現在妊娠中だとか。

左は大川平三郎、右はご存知菅野美穂ちゃん

帰りには、例によって駅近くの「天狗」で一杯やってきました。

下は四季の森空間の「聖天宮」と「聖天山」です。

「聖天宮」 「聖天山」

* → HPの最初に戻る

*

*

*

*

*

****

聖天宮は若葉駅東口から北東に伸びる道路を進み、明治製菓や三島食品の工場群を過ぎて2.4Kの場所にある。

道は平坦で歩き易く、これまでの歩こう会では一番の平易さである。

駅の西口を出ると、約1.8kmの直線道路が延びており、それを直進する。

暫く進むと左右に公園があり、更に進むと明治製菓や三島食品などの工業団地がある。

これらは工場見学を行っているが事前の予約が必要である。

途中、大きな桐の木があり、紫の花を沢山付けていた。

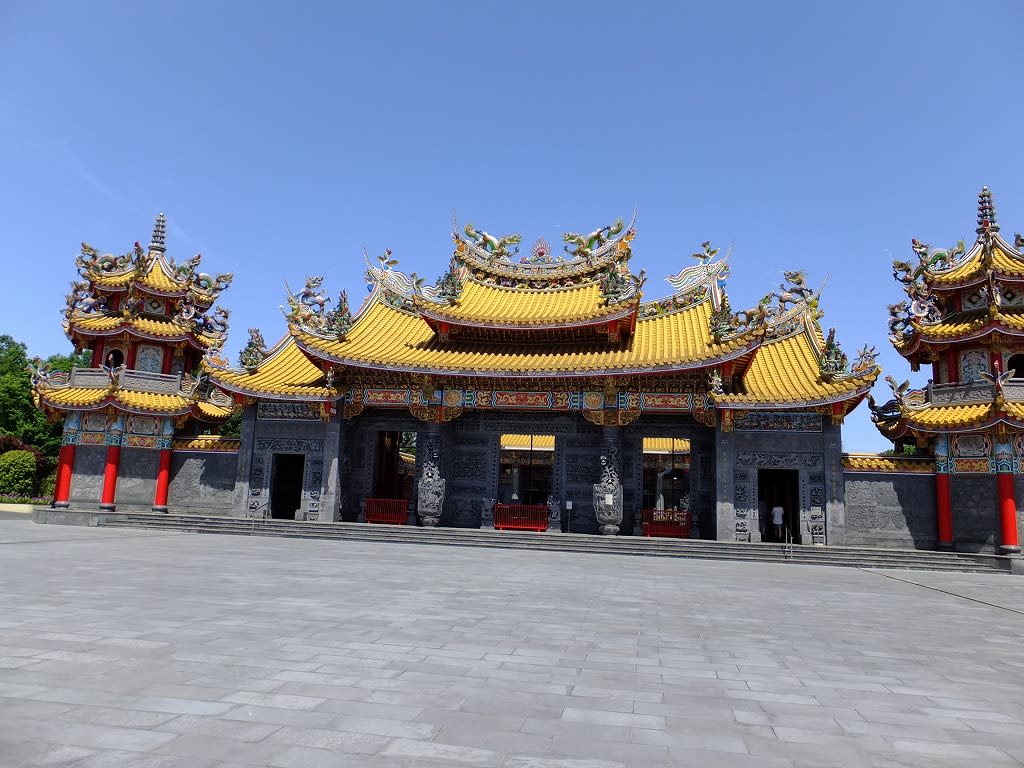

そして突然、唐突に出現する。

聖天宮である。

いかにも場違いな建物群である。何故こんなところに中国のお宮が!誰もがきっとそう思うのである。

それはこんな経緯があったからなのである。同宮のHPにはこう書かれている。

『聖天宮建て主は康國典大法師。 四十歳半ばにして不治の大病を患い、ご本尊「三清道祖」と縁起

をもたれたのを期に一命をとりとめ、完治されました。 深謝の念と、何人にも神様のご利益にあや

かれるお宮を建てたく建造の地を探していたところ、なんと生国の台湾ではなく日本国のこの地に

とお告げを授かりました。 聖天宮の名、佇まいや方角もお告げがあり、当時、正面の道、最寄の

若葉駅もなかった雑木林のこの地を一から整地し昭和五十六年より着工に至りました。 台湾の一

流の宮大工を呼び寄せ、十五年を掛け、平成七年に聖天宮を開廟しました。』

300円の拝観料を払って中に入る。

中はさらに凄いことになっていた。

おみくじをやってみる。

一対の木片を床に落として、現れた文字によっておみくじを進める。

これは本殿

一層装飾が凄くなる。

三清道祖の三神が祀られている。

天井の装飾も大変な凝りようだ。

本殿

本殿前の龍の彫り物も一枚の石をくりぬいたものである。

これは「九龍網」で、九頭の龍が彫られている。爪は最強を意味する5爪が彫られている。

本殿から前殿を見る。

客庁で記念写真を撮る。

鼓楼へ登ってみると、前殿の屋根が身近に見られる。

鼓楼から本殿を見る。

聖天宮の前のポピー畑

左は若葉病院、遠景の山は外秩父連山である。

最盛期には聖天宮の前の畑はポピーで埋め尽くされていたそうだ。

この時期には珍しく富士も見られた。(写真は大島会長提供)

<行事>

「坂戸よさこい」は10万人以上の見物客がおしよせる全国有数のよさこい祭りで、今年は10月10,11日に行われる。

<歴史>

14年3月の第7回 中参歩こう会「高麗川ふるさと遊歩道」で歩いた時に、右岸に浅羽城址があったが立ち寄りはしなかった。

★浅羽城(あさば)別名(萱方城・かやがた)坂戸市鶴舞1丁目

遊歩道が関越道を越え万年橋に至る右岸一体が浅羽氏の領地である。浅羽城址は鶴舞運動公園と生越線の中間地点にある。

浅羽氏は武蔵七党の最大勢力の児玉党の一族で鎌倉時代の御家人であった。後に北条氏照の家臣となり秀吉の北条攻めで

落城し、浅羽城は廃城となった。

もう一つは「高麗川ふるさと遊歩道」の終点近くで、城山という小高い丘に登ったが、その頂上にある。

★多和目(たわめ)城は城山とも呼ばれる。埼玉県坂戸市多和目にあり、宿谷(しゅくや)氏が治めたらしい。

坂戸は江戸時代には八王子千人同心街道の坂戸宿として栄えた。八王子千人同心とは家康が甲州口警護と治安維持のた

めに、武田遺臣団を中心として約1000人を八王子に置いた幕臣集団であった。後に平安の世となりそれらの必要性がな

くなると、日光東照宮を警備することが八王子千人同心の主な任務となり、八王子から日光への往還街道が整備されること

になって「八王子千人街道」として整備され、その宿の一つとして「坂戸宿」が設けられた。

後年、幕末にロシアが北海道(蝦夷)に進出の兆しを見せ始めると、防衛強化のため幕府は蝦夷地管理の強化に迫られた。

それに呼応して八王子千人同心から約100人が蝦夷地に渡り開拓と警備に携わった。それが現在の苫小牧であり、それ

が縁で八王子市は苫小牧市と姉妹都市となっている。

坂戸出身の著名人では日本の製紙王と言われた大川平三郎がいる。大川は渋沢栄一と親戚関係だった事もあり、栄一の

設立した王子製紙に入社、その後米国に渡って製紙技術を学んで帰国し、様々な製紙会社を設立し国内製紙市場の45%

を占めるに至って「日本の製紙王」と呼ばれるようになった。埼玉県唯一の財閥「大川財閥」の創始者である。尚、大川平三

郎の祖父である大川平兵衛は川越藩の剣術師範を務めた農民の剣豪であった。

女優の菅野美穂は淑徳大学国際コミュニケーション学部を中退しているが、坂戸からみずほ台まで通っていたのだろう。

彼女の夫は堺雅人。菅野は現在妊娠中だとか。

左は大川平三郎、右はご存知菅野美穂ちゃん

帰りには、例によって駅近くの「天狗」で一杯やってきました。

下は四季の森空間の「聖天宮」と「聖天山」です。

「聖天宮」 「聖天山」

* → HPの最初に戻る

*

*

*

*

*

****