アコウの木(推定樹齢175年)

鹿児島県肝属郡根占町山本の宮田小学校に生えていたアコウの木。

故あって伐採を迫られていましたが、デザイン博白鳥会場に移植され、オアシス広場でやさしい木陰を提供してくれました。

25年後の今も、国際会議場南の公園でユニークな存在感を見せています。

2014年10月31日

世界デザイン博覧会から25年

デザイン博が変えたもの、残したもの

【主催】 熱田生涯学習センター・熱田区役所・名古屋学院大学

【会場】 名古屋学院大学白鳥学舎 翼館4階クラインホール

【講師】 元(財)世界デザイン博覧会協会事務局・加藤正嗣

今回は、1989年に開催された世界デザイン博覧会の話題(講演会記録)です。

デザイン博の「志」を改めて振り返り、決して一筋縄では行かない「都市の緑」に取り組むヒントが得られればと思います。

◆デ博は、名古屋の文化革命!

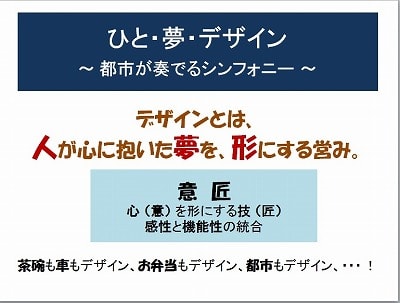

当時、日本全体が「重厚長大から軽薄短小へ」と舵を切ろうとしていました。

名古屋もまた、戦後の都市計画による「整然とした均質で機能的なまちづくり」から、「潤いや個性、感性を感じさせるまちづくり」への脱皮を模索していました。

「モノづくりの伝統を生かしながら、21世紀に向けてもう一皮むけるにはどうすれば良いか?」、そんな問題意識も広がり始めていました。

そんなとき、「デザイン」 というキイワードにたどりついたのです。

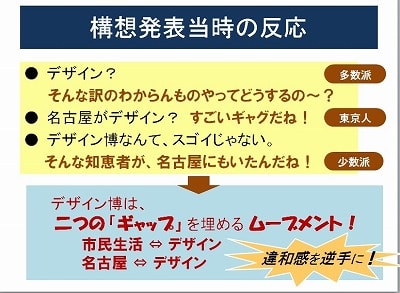

◆デザイン博は、ムーブメント!

今ではその重要性を誰も疑わないデザインですが、当時はまだ、市民生活には縁遠いものという受け止め方が一般的でした。

おまけに名古屋は、ダサい、エビフリャ~などとバラエティ番組で笑いをとるためのスケープゴートにもされていました。

そんな状況を変えるための「ムーブメント」を起こそう!

デザイン博は、単なるお祭りやエンタメではなく、名古屋が21世紀に向けて脱皮するムーブメントだ!

そう呼びかけたのが、デザイン博でした。

ムーブメントという言葉(思想)を、日本で最初に公式に使ったのもデザイン博でした。

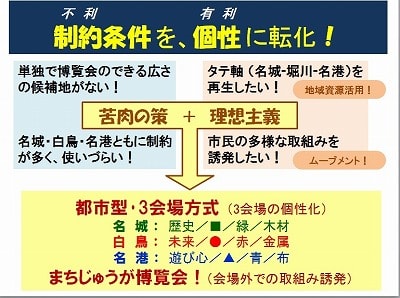

◆制約を個性に変える!

「郊外型・開発型」が一般的だった博覧会を、「都市型・既存ストック活用型」に転換したのも、

会場には一般車駐車場を設けず、「パーク&シャトル方式」へと大胆に転換したのも、

「分散会場+まちじゅうが博覧会」方式によって、多様な参加を実現させるモデルを開発したのも、

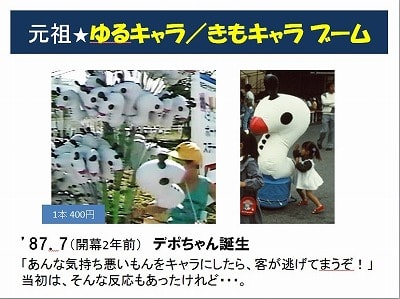

元祖「キモカワ」といえるデポちゃんブームも、

・・・・

今では当たり前になっている多くのことが、デザイン博から始まりました。

そしてそれは、様々な不利な条件を何とか克服したい! しかし理想は曲げたくない!

そんな悩みの末のブレイクスルーだったのです。

◆デ博がまいた種

堀川をにぎわいと潤いの都市軸に変える取り組みはもとより、

ごみ非常事態宣言、愛・地球博、COP10、・・・多くの取り組みに際して、デザイン博の経験が生かされました。

1989年から25年たった今、改めて、「デザイン博が変えたもの、残したもの」を振り返ってみたいと思います。

■ 講演スライドの一括ダウンロードは → 【PDF】

□ FM-DEPO をもう一度聞きたい方は

→ 開局時の放送(1989.7.1)

→ 閉幕日の放送(1989.11.26)

デ博閉幕後も放送継続を望む声が殺到し、Zip FMの開局につながりました。

また愛・地球博のFM LOVEARTHにも引き継がれました。

■ 分割してダウンロードしたいときは

第1部 開幕までの歩みと背景 → 【PDF】

*下記は抄録です(上記の青字をクリックして、ダウンロードしてください)

ほか

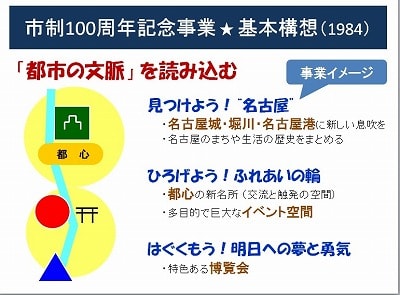

ほか戦前の名古屋は、南北軸(堀川、本町通)に沿って発展しました。戦後は一転して、東西軸(広小路、地下鉄東山線)が主役になりました。

市制100周年事業では、南北軸の再生(名古屋城・堀川・名古屋港に新しい息吹を)が図られました。

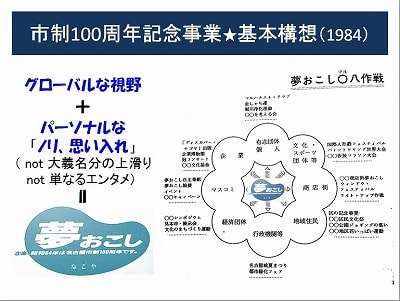

当時は、一村一品運動など町おこしの創世紀でした。

我々も当然に名古屋の町おこしをねらったわけですが…、

しかし同時に、「200万都市の名古屋が、名古屋を興すだけで良いのか? もっと普遍的な何かをめざす必要があるのでは?」という思いや、

「大義名分の上滑りではなく、個の思い入れやノリを大切にしたい」 という思いがありました。

そうだ 「夢」 だ! 夢を興そう!

これなら、「グローバルな目線とパーソナルな思い入れ」を統合できる!

こうして、「夢おこし」 というキャッチフレーズが生まれ、デザイナーの山内瞬葉さんがユニークなマークにしてくれました。

第2部 デザイン博はムーブメント! → 【PDF】

*下記は抄録です(上記の青字をクリックして、ダウンロードしてください)

ほか

ほか「博覧会はエンタテイメント」という割り切りが世間で横行する中で、「博覧会はムーブメント!」という 「青臭い志」 を貫きました。

そこには、「ムーブメントにしない限り、二つのギャップを埋められない!」というリアルで切実な認識がありました。

協会職員はもとより、デザイン関係者、出展企業、参加した市民団体、…関係者のだれもがデザインの4文字と格闘しました。

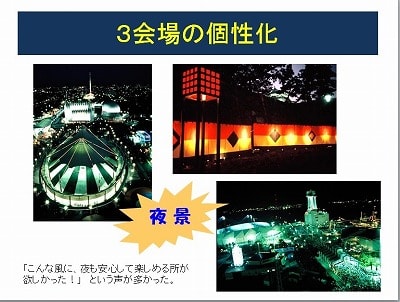

第3部 3会場の個性化 → 【PDF】

*下記は抄録です(上記の青字をクリックして、ダウンロードしてください)

ほか、懐かしい風景の数々…

ほか、懐かしい風景の数々…「当初に思い描いた夢のうち半分くらいしか形にできなかったけど、でも、思いもかけなかったことがたくさん実現しましたね」

… そんな泉眞也さん(総合プロデューサー)の言葉のように、

大手企業のパビリオンだけでなく、多様な主体による多様な表現が花開きました。 ムーブメントの醍醐味!です。

第4部 元祖★ネットワーク型博覧会 → 【PDF】

*下記は抄録です(上記の青字をクリックして、ダウンロードしてください)

ほか

ほか「窮すれば通ず」のことわざ通り、苦肉の策から新しいスタイルが生まれました。

第5部 元祖★キモカワ → 【PDF】

*下記は抄録です(上記の青字をクリックして、ダウンロードしてください)

ほか

ほか博覧会協会職員の勝手連「デポちゃんクラブ」も大暴れしました。

ノーベル賞輩出の名古屋大学のように、「現場の自由な発想と行動が許される雰囲気」が、当時の博覧会協会にはありました。

これも、デザイン博の貴重な財産でした。

第6部 デ博の播いた種 → 【PDF】

*下記は抄録です(上記の青字をクリックして、ダウンロードしてください)

ほか

ほかスライドには書き洩らしましたが、名古屋市立大学芸術工学部の誕生(1996)も、デザイン博の成果です。

このほかにも、継承すべきものがたくさんあると思います。

ご意見を、お寄せください。