(私の生徒のかわいい手作りクッキーやチョコ・・・

自分のピアノ練習中に

つい「つまみ食い」・・・

・・・あれっ! もう残り 1個!)

わたくしこと

長いこと「ガラケー」で頑張ってきたが

(・・・ってなんの為によ???)

今年正月からようやくスマホに乗換え

「おーっ‼️とうとう先生が進化した~!」

(パチパチ👏)

とレッスンに来る生徒と

そのお母さんに拍手される始末

(わしゃ「原人」かい!?)

ちょうどマイ携帯が「ぶっ壊れ寸前」と

契約の「違約期間外」になったのが理由

チャリのハンドルにスマホをとり付けて

グーグルMAPで「サイクル・ナビ」も楽しんでいる。

また「LINE」でのやりとりや

生徒達が紹介してくれるスマホゲーム

「逆転オセロニア」に結構ハマっている。

「ちまちま」「チカチカ」したスマホの画面に

初期老眼のしかめっ面で「にらめっこ」

まだスマホも普及していない頃

「芸大のホロヴィッツ」の異名をとるピアニストの斎藤氏が

あるピアノ音楽雑誌に掲載していた・・・

最近の芸大生はゲームの「時間の浸食」

による「練習不足」の学生が多いと

嘆いていた記事があった。

一流芸大生達でもゲームでこのありさま。

「いわんや・・・・をや‼️」

スマホでいつでもどこでも

簡単にゲームができる現代

「スキマ時間」のつもりが・・・

ついどっぷり「メイン時間」・・・

僕もピアノ練習不足に陥らないよう

せいぜい気をつけよう。

書籍も読むように心がけないと。

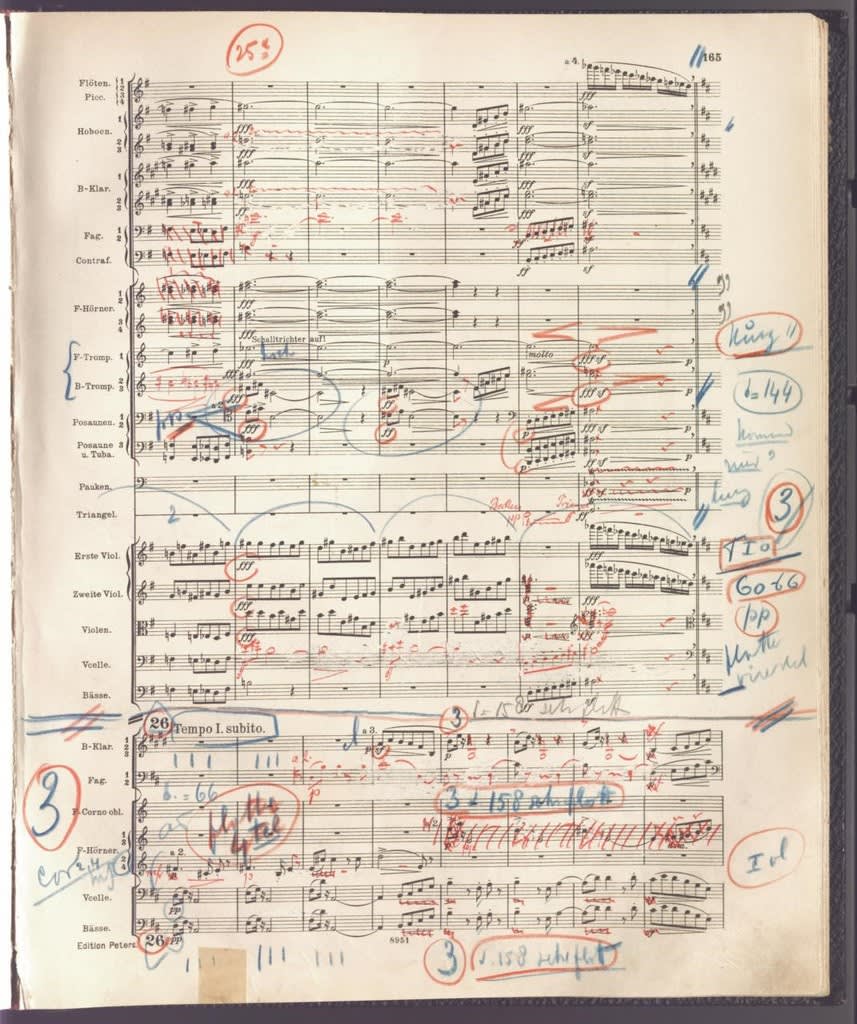

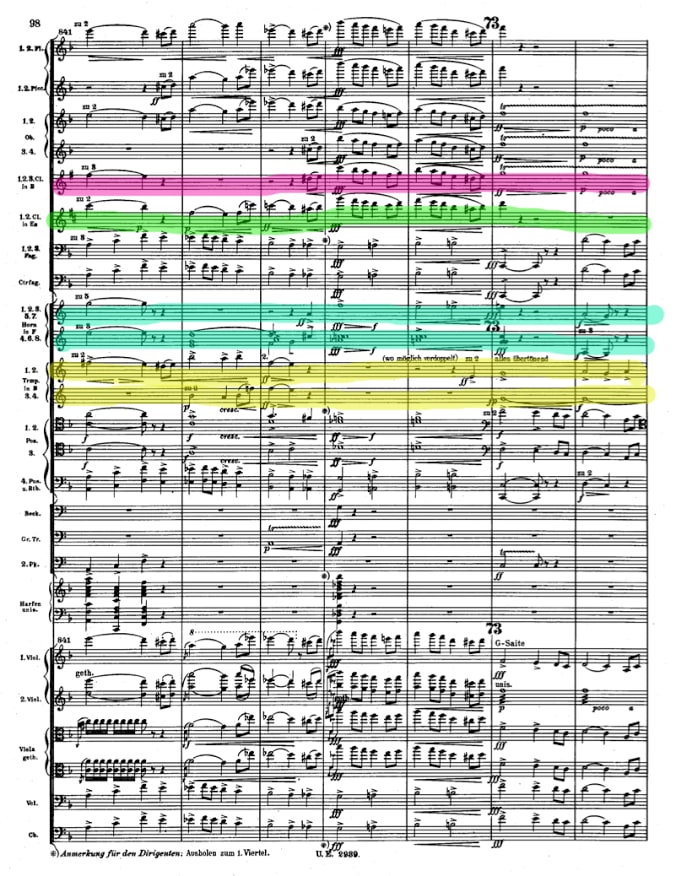

あえて自分の机に勉強すべき楽譜・音楽専門書を

ぱっと開けるようにいつも数冊は並べている。

生徒のお母さま方とも

ほとんどLine交換し

Lineで気軽にやりとりしている。

(結構 スタンプ攻勢が・・・汗)

実名で載せているお母さまも

おられるが「〇△ちゃん」や

ニックネームの方も多いので

誰が誰やら判るか心配だったが

使っていると「トークの内容」で

別にその点は問題なく使えている。

何とかいけるもんだな~(原人感心)

「電話」ほど相手の都合を無視して

ずけずけと迷惑

・・でもなく

「手紙」ほど手間と時間がかかり堅苦しく

・・でもなく

「電子メール」はその中間でちょうど良い!

・・・と今まで思っていたが

「Line」と比べると

「メール」「ショートメール」も

2手間3手間以上

かかるものだなと痛感。

Lineの「既読」表示機能が

僕には何か「せからしい」

感じがして嫌だが

池上彰さんのTV番組で

Lineの「既読表示」は

東日本大震災の生存安否確認

がきっかけで作られたと聞いた。

へぇ~知らなんだ~(原人感心)

まあそんなこんなで

2018年も始まりそろそろ

受験や卒業式のシーズンに入ってきた。

それらに向けて生徒の活躍の知らせも・・・

ーーーーーーーーーーーーーーー

H君の事

少年野球チームに所属し

日々野球の練習・試合に忙しい小5の生徒

ピアノ練習もレッスンも

少ない時間を有効に使い

コツコツと真面目に取り組み

「着実な力」を積み重ねている。

礼儀正しく大人しく

いつも穏やかなスマイルを絶やさない。

その彼が今年の

「和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会」

に和歌山市のチーム選手として

出場が決まった!

(しかも最も難所区間を走る)

大健闘を祈る!

K君の事

昨年末の「おさらい会」で「完璧」なトリを弾いた

国立中3の生徒は公立高校受験のつもりが

年末になって突如、私立進学高校・・・

(和歌山で有名な進学校・甲子園常連強豪校)

に志望を替え1月末に見事合格!

受験前のたった3回レッスンを休んだだけで

今も夜遅くチャリでピアノレッスンに

寒い日も暑い日も通い続けている。

その生徒のお母さまが仰るには、

受験勉強で1月レッスンをお休みしている間も

「受験科目にピアノがあるんかい!」と

言いたくなるほど毎日練習曲などを

弾きまくっていたそうだ。

和歌山に引越して以来2年近くレッスンしているが

ピアノもクラブ(体育会系)も勉強も

すべてにおいて「自分を律して」「人に頼らず」

「自分なりの楽しむ術」も心得ており

内面的にもしっかり「自立」している

・・・好青年の彼にはそんな印象をもっている。

J君の事

同じくもう一人

往復約5キロを毎回チャリで夜遅く

レッスンに通ってくる中2の生徒もいる。

彼も体育会系のサッカーに入っているが

夏などクラブで真っ黒に日焼けしながらでも

続けてピアノレッスンに通っている好青年。

数年前、難関倍率の和歌山市の公立中学受験に

合格したのに何と!!それを蹴って

両親の意向と対立しても

あえて近くの普通の中学に進学。

それぐらい強い自分のスタンスやポリシーを持ち

それらを曲げない意志の強さ・頑固さを持つ異才。

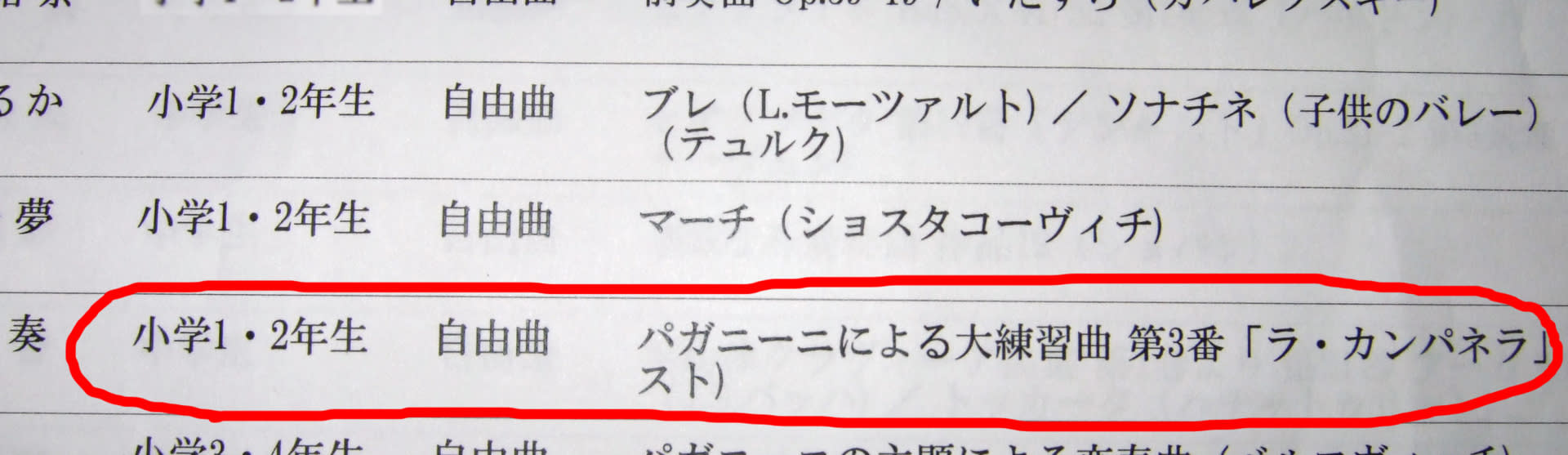

小1からピアノを全くの1から僕のもとで学んでいる。

本人には音楽の進路に進む気は全く無いが

小学生の時、ピアノコンクール本選(神戸)でも

関西の受験者80~90人の内、見事「第1位」をとった。

(和歌山予選でも1位2位無しの第3位のトップ)

(本選での第1位トロフィー・・・デカッ!

彼自身の「努力と才能」の勲章であるが

僕にとっても宝のような思い出写真

この写真をこの記事の生徒の皆に捧ぐ)

1から教えている生徒だけに嬉しさはひとしお。

やはり彼も小さい時から内面的に

しっかり「自立」している。

周りに対する「甘え」がない。

Y君の事

同じ中2の生徒、もう3年ほど「おさらい会」には

出ていないが毎日、難関進学校・西大和学園

に電車で奈良まで通学している。

土曜も学校があるが、奈良から帰って来て

そのままピアノレッスンに通っている。

朝4時半ぐらいに起きて電車通学の日々。

鬼のような学校の宿題・テスト・・・

当然、家でのピアノの練習は物理的に厳しいが

それでも休まずレッスンに通い続けている。

ジャンルはどうあれピアノ音楽にも

強く興味を持ってきている。

おしゃべりだが性格も良く

賢い好青年なのでとても好感を持っている。

ピアノはなかなか如何ともし難いが

何とかして彼のピアノ力を向上させたいと願う。

H君の事

過去に近所の市立高松小学校から

超難関の奈良・東大寺学園に合格した生徒もいた。

毎年、おさらい会ではジョン・レノンの曲や

モーニン(JAZZ・アートブレーキー)など

結構シブい曲を好んで弾いていたが

受験でもレッスンを休まず飄々と通い続け

東大寺に楽々合格した印象がある。

東大寺に合格・進学後

一年間は和歌山から電車通学したが

結局、医大にお勤めのお父さんを残して

家族全員奈良に引越してしまった。

東大寺学園ではオーケストラ部に所属

6年間オケでホルンを頑張り切ったそうだ。

自転車も大好きで、奈良の自宅から京都まで

よくサイクリングするという。

今は高3・大学受験真っ最中だが

ちゃんと長文で自分の近況を年賀状に

書いてくる余裕すらある。

Y君の事

年長からずっとピアノを教えている生徒が

大学受験で教育学部(音楽)を志望し

一年間かけて受験勉強に頑張っている。

センターも志望A・B判定の

好成績で突破したそうだ。

あとは2次試験(実技のみ)

ピアノと声楽

指定の課題曲はベートーヴェンのソナタ

仕上げと暗譜に猛練習のラストスパート。

過去に彼が「おさらい会」で弾いてきた

数曲のベートーヴェンのソナタの方が

2次試験の課題より断然「難しい」ので

多分大丈夫だろう。(でも油断禁物・・)

(簡単な曲は他人と「差」を付けにくい)

・・・僕が高校生の頃(県立桐蔭高校)

授業を受けた音楽教師に

杉原治 先生という方がおられたが

最近その杉原先生が

和歌山県の表彰を受けたと聞く。

いつも授業前に音楽室へ僕はダッシュで一番のり

杉原先生所蔵の珍しいクラシックLPなど

この一生徒「ピアノ・クラシック」オタクの僕に

あれこれ見せてクラシック談義してくれる。

ある日、他に誰もいない教室で一人先生は

バッハ「主よ人の望みの喜びよ」を

ピアノで弾いておられた。

僕は先生の演奏を聴きながら

「バッハのカンタービレ演奏とは

かくあるべし!!!」

と感動したことが懐かしい。

数年後、教育実習生として初めて母校に

出向いた時、校舎の2階の窓から

「よっ!元気かい!」と

声がするので見上げると杉原先生だった。

僕の「顔」を憶えてくださっていた事に感激した。

・・・さてY君は

音楽教員を目指してこれから進む以上

音楽を「習う」立場でなく

音楽を「教える」立場を目指すのだから

楽で甘くたのしい道であろうはずがない!!

人の2倍3倍・・いやそれ以上

覚悟して頑張らないと・・・

どうか杉原先生のような

素晴らしい音楽教師になれるよう心から願う!

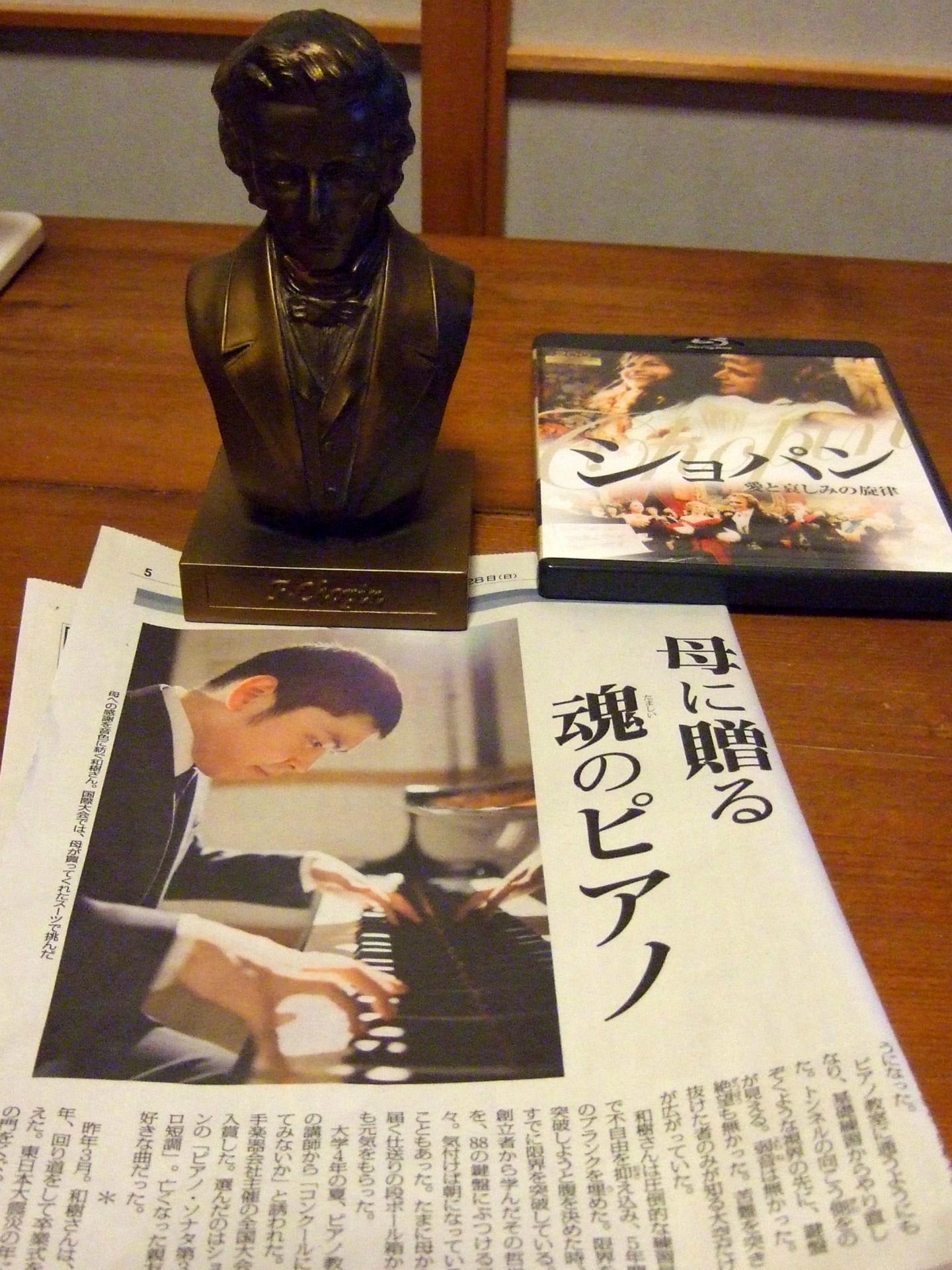

MっちとMちゃんの事

今は憧れの医療関係の仕事に多忙な毎日を送る元生徒・・・

彼女は中2~高校~看護学校在学中までピアノを教えたが

もともと和歌山で(おそらく)一番厳しく怖い

音大生・プロ養成の有名な先生のもとで

幼児からレッスンを受けていた。

まず幼児から新品グランド・ピアノを買わされ

検定・コンクール・エチュード勉強会

ポーランド国立クラクフ室内管弦楽団とのピアノコンチェルト共演

親御さんも金銭的にさぞ大変だったろう・・・

ピアノレッスン数十分のあとは

先生のキツイ「お小言」が何と一時間半も!

自衛隊ご出身のお母さま!でさえ

その先生のお小言に

親子共々度々「泣かされた」という。

そして不思議な事に(笑)

彼女はおそらく和歌山で

一番「やさしい」先生(笑)

であろう僕のもとに通うことになった。

中2春に引き継いだ時点で彼女は確か

チェルニー練習曲・バッハ「インベンション」途中

ショパンでさえ弾いたことのあるのは

ワルツ第1番と子犬のワルツぐらいだったと思う。

教本・曲目では決して進度が早いほうではない。

だが!大変驚いたことに・・・

それまでの歳月

ただひたすら砂を噛むような修行のように

武道家の厳しい修練のように

無味乾燥な面白くもない「エチュード」中心に

よそ見もせず、レパートリーも増やさず

「基礎」を徹底的に「磨きに磨いて」きた事だ。

僕がはじめて彼女をレッスンした時

古いタッチやフォームには若干疑問はあったが

ピアノを「弾く技術」そのものは

プロ並みに既に恐ろしく「完成」されていた!

しかもバッハ・ショパン・ベートーヴェンなどの

芸術作品は未だほとんど手付かず。

最高に基礎力を「お膳立て」された生徒が

絶妙のタイミングで僕の生徒に加わった!

彼女は全く音楽専門志望ではなかったが

その後は中2~成人後まで

彼女に詰め込めるだけ僕も最大限に

バッハ「平均律」ショパン・エチュード

バラード・スケルツォ・・などはじめ

大作曲家の大曲・難曲の数々を

教え込んだつもりだ。

ある時こんなことも・・・

彼女が看護学校生の時、コンクールの

公開レッスンのモデル生に抽選で選ばれた。

僕も昔、著作を読んだことのある

伴奏で有名なピアニストのH先生が

公開レッスンの講師。

普通、公開レッスンはモデル生の演奏の

欠点・問題点をあれこれ指摘・指導するが

奈良の音楽ホールでの公開レッスン上

彼女の演奏を聴いたH先生は

「あなたは私より上手い!」と手放しに絶賛。

「あなたはそのままで上のステージに進めるでしょう。」

と太鼓判。何も指摘することも無く終わってしまった。

ホールに折角公開レッスンを勉強しに来ている多くの

他の先生やその生徒・父兄さんたちはお気の毒に(笑)

憧れの看護師となり、日々激務に働く彼女も

「手術室」勤務で強い消毒のせいで

可哀相にピアノが弾けないくらい手が荒れてしまうという。

時折「おさらい会」に後輩たちの演奏を聞きに来ては

仲の良いうちの老母と談笑している。

そんな彼女が最後に「おさらい会」に出演した時

彼女は僕に一つの「置き土産」を残してくれた。

アートキューブという小さなホールの舞台

肩もあらわな深紅のロングドレスで

コンクールでも弾いたラフマニノフの曲を

トリでバリっと弾き切った。

その演奏を聞いていた

一人の生徒(当時小2ぐらい)が

彼女の演奏姿に感化され

それまではレッスンでも舞台でも

「適当で」「練習不足」

「ちゃらんぽらん」な演奏ばかりしていた

(ちょっと言い過ぎかな?・・・謝)

その子は、まるで人が変わったかのように

急激・猛烈な勢いで教本や練習曲に

「真剣」に取り組みだした。

ショパン・コンクールASIAなど自発的に

様々なコンクールにも挑戦しだした。

一週間で10曲近く宿題以上の

練習をして来る事も度々。

他の習い事もたくさんなのにピアノも熱心。

どこにこんなに練習する時間があるのだろう?

こんなに急激に練習・成長する生徒は見たことない。

その生徒は小5小6と卒業式で2年連続ピアノ伴奏もした。

(訂正:小4から3年連続だそうだ・・本人談)

中学生になり昨年「おさらい会」では

「司会」もして僕を手伝ってくれた。

もう7年近く毎週遠い海南市・藤白という所から

お母さまが車で送り迎えをしてくれている。

普段は超おしゃべりで元気で明るいが

ショパンなどのピアノ曲では僕と同じ部分で

大人でも理解しがたいような

「影」「絶望」「悲しさ」「怒り」の

ようなものをお互い暗黙で感じ理解できる。

技術的にはまだ勉強すべき点はあるが

彼女の演奏表現には「ウソ」がなく

自分の正直な「心の叫び」を100パーセント

音に託せる才を持つ。

往年のコルトーやパデレフスキーのように

「心」で聴かせるタイプ。

ちなみに彼女と僕はお母さんそっちのけで

「進撃の巨人」の話題で盛り上がり

レッスンが中断すること度々(笑)

Sちゃんの事

うちの生徒は何故か昔から

学校の卒業式の伴奏を

任される事が多い。

小・中と連続で卒業式で

伴奏した生徒も何人かいる。

毎年生徒の2人以上は

自分の卒業式で伴奏していた。

昨年は附属小・下津小の6年生が

それぞれ式で伴奏を任された。

・・・が今年はだれも伴奏しない。

連続記録がとうとう途絶えてしまった。

いや待て・・・

でも卒業式で6年生を送り出す

在校生の伴奏を音楽の先生から任された

小4の生徒が一人いるぞっ!

彼女は小3の昨年も卒業式で伴奏を任された。

フランス人形のような端整な顔立ちの女の子だが

とにかく「おてんば」さん

普段のレッスンでは丁度前の時間帯が空きなので

僕が時々ピアノを夢中で練習していると

そ~っと部屋に入ってきて突然耳元で

「ワっつ!!!!」

とガチにおどかされる。

ビックリして反射的に

僕も「うわっぁぁぁ~!!!」

と大声で叫ぶと

逆に彼女もビックリ・・・

毎度のことながら

こんなビックリ・スパイラル

を繰り返している。

「ピアノ」の成長で僕を

ビックリさせてほしいものだ。

・・・久しぶりに一気に長文を打ち込んだ(疲(*_*))

まだまだ書きたい生徒の事があるが

持病の「頚椎症性神経根症」の

慢性的な首・左腕のしびれ・痛みが強くなってきたので

この辺で一休み一休み・・・

----------------------------------------

このブログ管理人のホームページ

中村ピアノ教室