今日は事情があって釣行できませんでしたので、処方箋(基礎講座)を。

■基本的な仕掛け作り編

①一般的な仕掛け作りに用意するもの

竿は勿論のこと、浮き、道糸(2~3号)、ハリス(1.0~2.0号)、ハリ(スレ6号または7号)

浮き止めゴム管、浮き止めストッパー、板オモリ(0.25ミリ)

丸カン又はヨリモドシ、などを用意します。

竿は7尺、8尺、9尺が標準ですが、最初は8尺ぐらいが使いやすいでしょう。

振り出しとつなぎの竿がありますが、へらぶな用であれば硬めの竿にしましょう。

②仕掛けは、なるべくシンプルに

仕掛けの長さは、道糸が竿尻まで、ハリス分だけが竿より長いぐらいが標準的な長さです。

釣りに慣れるまでは仕掛全体の長さは竿尻よりも10~20センチほどの長さの短めが使い易いです。

竿の硬さがやわらかめの場合は特に。

又、季節によっても仕掛けを替え、冬期は全体に細めの仕掛けでシンプルに、

春から秋にかけの暖期は魚の活性も良くなるので仕掛けのトラブルを極力防ぐためにも

全体的に太めにします。

仕掛けが出来上がるまでに最低でも3ケ所、結ばなければなりませんが、

(道糸をリリアンに取り付けるチチワ、道糸とヨリモドシ、ヨリモドシとハリス)

これらがしっかりと出来ていないとトラブルの原因となりますので、基本的な結び方でしっかりと

結びましょう。

③竿に道糸を取り付ける

最初に竿先に仕掛けを取り付けるために道糸の上部少し折り曲げて4~5cmの8の字チチワを作ります。

さらに今作ったチチワの上に小さいチチワ(1cmぐらい)を作ります。

このチチワは仕掛けを竿から引いて外す時に掴むものです。

↓チチワ

④ストッパーを道糸に通す

以前は道糸に浮き止めゴムを通し、ウキを挿す方法でしたが、最近は上下のストッパーでウキ止めを

挟むように道糸を通していくのが主流になっています。

上のストッパーは浮きの止まる位置、これから釣ろうとするタナの位置です。

下のストッパーは浮きがズレないよう滑り止めの役目を果たします。

深いタナを釣るために大きいウキを使用するときは下のストッパーに2個付けるとズレがなくなります。

ストッパーを移動する時道糸が乾いていると摩擦で道糸を痛める事があるので道糸を湿らせてから移動

させるようにしましょう。

ウキ止め糸というのも市販されていますので、それを使ってみても良いでしょう。

↓ウキ止めとストッパー

⑤道糸をヨリモドシに結ぶ

道糸とハリスの接続分となる、丸カンもしくはヨリモドシをしっかりと結びます。

小さめなものが良く、大きすぎると水中での抵抗が多くハリスの絡みの原因ともなります。

⑥オモリの取り付け方良し悪しで釣果の差が出る

板オモリを道糸に真丸に巻きつける事。

その理由はエサ打ちをしたり合わせたりして仕掛が上下します。

オモリが水の抵抗で回転し、ハリスが道糸やオモリに絡みあってハリスがヨレてしまい

アタリも出にくくなります。

真円に巻くのには、ハサミの刃の部分で板オモリに折り目を付け道糸が入る位まで折り返し、

折り返した位置に道糸を挟み込み親指でキッチリと折り込みます。

丁寧にオモリを巻き、巻き終えたら平らな所で指でころがし修正して真円にしてください。

板オモリの厚さは0.20~0.25mmが良いでしょう。

それより厚いと丸め難いし、薄い板オモリではほどける場合もあります。

オモリの巻き終わりをペナントのように三角に切り、真ん中を膨らませる巻き方も抵抗が少なくなり、良いと思います。

また、オモリがあわせなどで移動してしまうのを防ぐため、オモリ止めを使いましょう。

私はウキの浮力にあった中通しオモリを使用しています。

⑦ハリの結び方

手巻き=初心者には慣れないと難しい

自動ハリ結び機、= ハリと糸をセットすると自動で結ぶが糸に傷が付く恐れがある

釣りに慣れるまではハリス付きの市販のハリをお勧めします。

⑧ハリスを丸カン(又はヨリモドシ)に結ぶ

ハリスを仕掛けを結ぶのには8の字結びでチチワを作り、丸カンに結びます。

ハリスは一日の釣りで何回か交換することになります。

たとえ切れなくともチジレたり絡んだりすればすぐに交換しましょう。

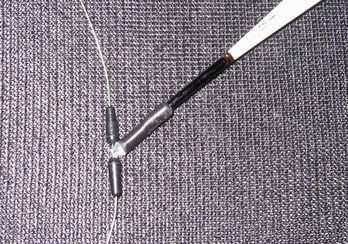

↓オモリ、ヨリモドシ、ハリス、ハリ

■基本的な仕掛け作り編

①一般的な仕掛け作りに用意するもの

竿は勿論のこと、浮き、道糸(2~3号)、ハリス(1.0~2.0号)、ハリ(スレ6号または7号)

浮き止めゴム管、浮き止めストッパー、板オモリ(0.25ミリ)

丸カン又はヨリモドシ、などを用意します。

竿は7尺、8尺、9尺が標準ですが、最初は8尺ぐらいが使いやすいでしょう。

振り出しとつなぎの竿がありますが、へらぶな用であれば硬めの竿にしましょう。

②仕掛けは、なるべくシンプルに

仕掛けの長さは、道糸が竿尻まで、ハリス分だけが竿より長いぐらいが標準的な長さです。

釣りに慣れるまでは仕掛全体の長さは竿尻よりも10~20センチほどの長さの短めが使い易いです。

竿の硬さがやわらかめの場合は特に。

又、季節によっても仕掛けを替え、冬期は全体に細めの仕掛けでシンプルに、

春から秋にかけの暖期は魚の活性も良くなるので仕掛けのトラブルを極力防ぐためにも

全体的に太めにします。

仕掛けが出来上がるまでに最低でも3ケ所、結ばなければなりませんが、

(道糸をリリアンに取り付けるチチワ、道糸とヨリモドシ、ヨリモドシとハリス)

これらがしっかりと出来ていないとトラブルの原因となりますので、基本的な結び方でしっかりと

結びましょう。

③竿に道糸を取り付ける

最初に竿先に仕掛けを取り付けるために道糸の上部少し折り曲げて4~5cmの8の字チチワを作ります。

さらに今作ったチチワの上に小さいチチワ(1cmぐらい)を作ります。

このチチワは仕掛けを竿から引いて外す時に掴むものです。

↓チチワ

④ストッパーを道糸に通す

以前は道糸に浮き止めゴムを通し、ウキを挿す方法でしたが、最近は上下のストッパーでウキ止めを

挟むように道糸を通していくのが主流になっています。

上のストッパーは浮きの止まる位置、これから釣ろうとするタナの位置です。

下のストッパーは浮きがズレないよう滑り止めの役目を果たします。

深いタナを釣るために大きいウキを使用するときは下のストッパーに2個付けるとズレがなくなります。

ストッパーを移動する時道糸が乾いていると摩擦で道糸を痛める事があるので道糸を湿らせてから移動

させるようにしましょう。

ウキ止め糸というのも市販されていますので、それを使ってみても良いでしょう。

↓ウキ止めとストッパー

⑤道糸をヨリモドシに結ぶ

道糸とハリスの接続分となる、丸カンもしくはヨリモドシをしっかりと結びます。

小さめなものが良く、大きすぎると水中での抵抗が多くハリスの絡みの原因ともなります。

⑥オモリの取り付け方良し悪しで釣果の差が出る

板オモリを道糸に真丸に巻きつける事。

その理由はエサ打ちをしたり合わせたりして仕掛が上下します。

オモリが水の抵抗で回転し、ハリスが道糸やオモリに絡みあってハリスがヨレてしまい

アタリも出にくくなります。

真円に巻くのには、ハサミの刃の部分で板オモリに折り目を付け道糸が入る位まで折り返し、

折り返した位置に道糸を挟み込み親指でキッチリと折り込みます。

丁寧にオモリを巻き、巻き終えたら平らな所で指でころがし修正して真円にしてください。

板オモリの厚さは0.20~0.25mmが良いでしょう。

それより厚いと丸め難いし、薄い板オモリではほどける場合もあります。

オモリの巻き終わりをペナントのように三角に切り、真ん中を膨らませる巻き方も抵抗が少なくなり、良いと思います。

また、オモリがあわせなどで移動してしまうのを防ぐため、オモリ止めを使いましょう。

私はウキの浮力にあった中通しオモリを使用しています。

⑦ハリの結び方

手巻き=初心者には慣れないと難しい

自動ハリ結び機、= ハリと糸をセットすると自動で結ぶが糸に傷が付く恐れがある

釣りに慣れるまではハリス付きの市販のハリをお勧めします。

⑧ハリスを丸カン(又はヨリモドシ)に結ぶ

ハリスを仕掛けを結ぶのには8の字結びでチチワを作り、丸カンに結びます。

ハリスは一日の釣りで何回か交換することになります。

たとえ切れなくともチジレたり絡んだりすればすぐに交換しましょう。

↓オモリ、ヨリモドシ、ハリス、ハリ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます