※ この記事は前々回からの続編となりますので、じっくり読み進めたい方は前々回の記事からご覧ください。

・(はじめの7項を調べてみたところ)4,4,2という値の循環が起こっていそう!・・・<要点把握>

↓

・だから(多分)第2003項の1の位の数は4だ!

↓

・どうやって循環が本当に起こっていることを証明する?

↓

・数学的帰納法を使えば証明できる!・・・<実現可能>

以上で、頭の中では問題を攻略できました。

数学を得点源にできる生徒は、頭の中に上の方針が浮かんだ瞬間、

「よし、解けた!」という確信に至ります。

その時点で答案用紙は白紙であっても、勝負はついてしまっているわけです。

『数学的思考』の強化を図った授業では、

問題を攻略するための枠組み(戦略)の構築を重視する分、

具体的な処理や計算は生徒自身に任せる、という姿勢をとることになります。

と言うことは、

『数学的思考』の強化を目指す場合、ある程度の「実践力」をあらかじめ仮定されているわけです。

たとえば

上の問題を授業で扱ったとして、(2)の後半部分の解説を行ったとしたら、

理想として、帰納法の証明は生徒自身の裁量に任せる形になるでしょう。

ですから、帰納法の実践力があらかじめ備わっていなければ、

「思考プロセス」に対する理解は薄れてしまう危険性があります。

「基礎はできるのに、入試問題になると解けなくなる」

「初めて見る問題は解ける気がしない」

と悩んでいる中高生の方へ。

一般に、「思考プロセス」がわかった瞬間は、爽快感に浸れます。

しかし、現状を打破する上で大切なのは「加えて具体的な処理ができるかどうか」です。

できる方にとって「思考プロセス」の強化は最善の方針でしょう。

そうでない場合は・・・

次のことを伝えたいと思います。

「思考プロセス」が分かったからといって、そこで手を止めるべきではない。

具体的な処理がおぼつかないのなら、今の課題は『数学的思考』ではないかもしれない。

思考プロセスと具体的な処理の一挙両得を目指すという戦略は、

本人に相当の合理性が備わっていない限り、どっちつかずの失敗を招きます。

的確な課題は、私たちの言葉でいえば

「深く知る」「知識の融合」であるのかもしれません。

(「自分が該当する」という方へ・・・

この領域での伸び悩みは、伸び悩む要因が多岐にわたります。

上記の内容がすべてではありません。個人の判断が難しい部分ですから、

信頼できる指導者の方に相談されるのが良いでしょう。)

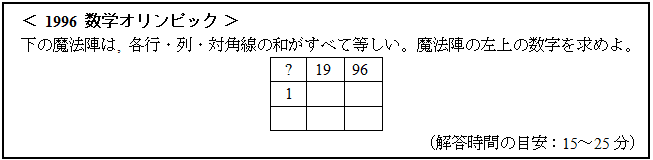

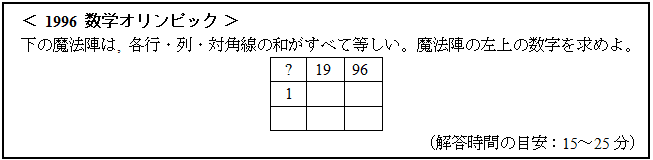

ここまでの総括として、

中高全学年が取り組める、以下の問題をお届けします。

~続く~

(次回の更新は12月4日です)

=============

数学専門塾ヘウレーカ

=============

・(はじめの7項を調べてみたところ)4,4,2という値の循環が起こっていそう!・・・<要点把握>

↓

・だから(多分)第2003項の1の位の数は4だ!

↓

・どうやって循環が本当に起こっていることを証明する?

↓

・数学的帰納法を使えば証明できる!・・・<実現可能>

以上で、頭の中では問題を攻略できました。

数学を得点源にできる生徒は、頭の中に上の方針が浮かんだ瞬間、

「よし、解けた!」という確信に至ります。

その時点で答案用紙は白紙であっても、勝負はついてしまっているわけです。

『数学的思考』の強化を図った授業では、

問題を攻略するための枠組み(戦略)の構築を重視する分、

具体的な処理や計算は生徒自身に任せる、という姿勢をとることになります。

と言うことは、

『数学的思考』の強化を目指す場合、ある程度の「実践力」をあらかじめ仮定されているわけです。

たとえば

上の問題を授業で扱ったとして、(2)の後半部分の解説を行ったとしたら、

理想として、帰納法の証明は生徒自身の裁量に任せる形になるでしょう。

ですから、帰納法の実践力があらかじめ備わっていなければ、

「思考プロセス」に対する理解は薄れてしまう危険性があります。

「基礎はできるのに、入試問題になると解けなくなる」

「初めて見る問題は解ける気がしない」

と悩んでいる中高生の方へ。

一般に、「思考プロセス」がわかった瞬間は、爽快感に浸れます。

しかし、現状を打破する上で大切なのは「加えて具体的な処理ができるかどうか」です。

できる方にとって「思考プロセス」の強化は最善の方針でしょう。

そうでない場合は・・・

次のことを伝えたいと思います。

「思考プロセス」が分かったからといって、そこで手を止めるべきではない。

具体的な処理がおぼつかないのなら、今の課題は『数学的思考』ではないかもしれない。

思考プロセスと具体的な処理の一挙両得を目指すという戦略は、

本人に相当の合理性が備わっていない限り、どっちつかずの失敗を招きます。

的確な課題は、私たちの言葉でいえば

「深く知る」「知識の融合」であるのかもしれません。

(「自分が該当する」という方へ・・・

この領域での伸び悩みは、伸び悩む要因が多岐にわたります。

上記の内容がすべてではありません。個人の判断が難しい部分ですから、

信頼できる指導者の方に相談されるのが良いでしょう。)

ここまでの総括として、

中高全学年が取り組める、以下の問題をお届けします。

~続く~

(次回の更新は12月4日です)

=============

数学専門塾ヘウレーカ

=============