勇が大洲を旅したのは昭和11年5月のことだが、そのときのことが「歌行脚短信」に書かれている。

「28日、上灘、長浜を過ぎて大洲着。源平の昔の河野氏の居城の址を見る。本丸に中江藤樹先生の銅像あり。俯瞰すれば大洲町、肱川など眼下にあり。見物を終わった後、旧知の旅宿油屋に投ず。夜は町長吉本誠一郎氏主催の歓迎会。翌日は船を浮かべて肱川に遊ぶ」

大洲城へ

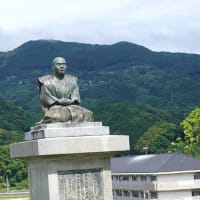

「中江藤樹先生の銅像」は天守閣へ通じる坂の途中にあった。

この銅像は新しい。

勇が見たのとは別の像だろうが、藤樹先生は今もこうして敬愛されている。

秋さむきかの城あとの石のうへ藤樹先生おはしけるかも (歌集「旅塵」)

「大洲の人々は、先生ゆかりの地として、その学徳を追慕し、藤樹先生の心をいつまでも継承しようと、この城山に銅像を建立した」

「俯瞰すれば大洲町、肱川など眼下にあり」の肱川

この後、中江藤樹邸址に向かう。邸址は大洲高校の敷地の一角にあった。

「至徳堂」の扁額と奥には「至良知」の額も

藤樹先生木像

帝展審査委員関野聖雲氏の制作で、「昭和17年安置」とある。

木像だったので戦中の金属供出を免れたかもしれない。

(勇が見たであろう大洲城の銅像は明治43年に建立されたが、今の像は昭和27年に再建されていた)

なお、部屋には校歌の額も!

なぜ?と思ったが、よくよく歌詞を読んでみて驚いた。

歌詞(一番)

近江聖人の 跡とめし

昔の庭は 此処ぞとて

日毎日毎に 踏みならす

われらが身こそ 嬉しけれ

中江の水の 澄みまさる

心をおのが 心にて

誠の道を 辿らまし

由縁の藤を 仰ぎつつ

愛媛県立大洲高校の校歌、スゴいと思い調べてみた。

この校歌は、明治42年4月に大洲中学校校歌として制定されたものを、戦後、大洲高等学校校歌として引き継いだものだという。

「中江の水」は今も敷地に残っていた。(「中江の水」は中江藤樹が昔使っていた井戸のこと)

「由縁の藤」も「遺愛の藤」として校庭に

石碑

大洲城で見た藤樹銅像の説明文があらためて思い出される。

「大洲の人々は、先生ゆかりの地として、その学徳を追慕し、藤樹先生の心をいつまでも継承しよう」の一文が。

勇が大洲で泊まったという「旧知の旅宿油屋」は、料亭に変わっていた。

油屋のすぐ前が肱川だった。

城を彷彿させる堤防の石垣

見えている城壁の建物が「油屋」だ。

油屋の肱川ちかき部屋に寝て家鴨(あひる)のこゑに目覚めけるかも

夏近き肱川の洲の砂のいろ白きを見つつ旅ゆくわれは

大洲には昔の名残が多く残っていた。

大洲は吉井勇の関連で立ち寄ったのだが、訪ねて良かったとしみじみ思える町だった。